![]()

与邹韬奋在一起的日日夜夜

徐伯昕,江苏武进人,生于1905年;邹韬奋,江西余姚人,生于1898年。两人均受“五四”新文化运动的影响,奋身于新文化运动。

徐伯昕20多岁即在中华职业教育社机关刊物《生活》工作。1926年,《生活》由邹韬奋接办。邹韬奋负责编辑,徐伯昕与他合作,负责发行工作。

1933年7月,邹韬奋被迫出国考察,友人和家人在码头送行。前排左一徐伯昕,左二邹韬奋,左三胡愈之,右一沈粹缜。

九一八事变以后,日本大举进兵东北,企图吞并中国,《生活》发表了很多抗日文章,宣传抗日活动,反对国民党政府不抵抗政策。他们两人表示要和国人共赴国难,要为民族解放做贡献。

1932年后,两人携手合作,在上海合办了生活书店,邹韬奋负责编辑,徐伯昕负责发行兼书店经理。书店除了出版、发行、销售《生活》、《新生》、《文学》周刊外,还为读者开展多项服务,如采取措施方便读者借阅书刊,为读者代购书刊、代办储蓄等,深受广大读者欢迎与支持。书店还开展抗日宣传活动,为东北义勇军募捐,支援抗战。

当时,胡愈之建议生活书店出版《世界知识》,以金仲华、张仲实等任编辑,后来又有钱亦石、钱俊瑞等担任主编,第二年《世界知识》正式在生活书店发行。这些人后来还为生活书店编写了《青年自学丛书》、《中国怎样降到半殖民地》、《产业革命讲话》、《中国政治史讲话》等,激发了青年一代的爱国主义思想。这些人和邹韬奋、徐伯昕多年来日日夜夜相处合作,都成为生活书店的成员,共同奋斗。

1933年7月,在国民党政府制造的白色恐怖下,邹韬奋被迫流亡海外,徐伯昕留在上海,于风雨中独撑店务,继续参加救亡活动。1934年,天津大公报记者戈宝权为《新生》周刊写稿,徐伯昕请他多为生活书店出版的《新生》、《世界文学》等写稿。当年8月5日,徐伯昕在“觉林”餐馆宴请鲁迅、茅盾和黎烈文等人,商议开展进步文化活动。原中华职业教育社编辑的《译文》,因经费困难被迫停刊,此时正式商定由生活书店出版《译文》月刊,名义上黄源负责编务,实际由鲁迅主编,茅盾也承担编务。1935年5月起,郑振铎负责主编的《世界文库》开始由生活书店出版发行。

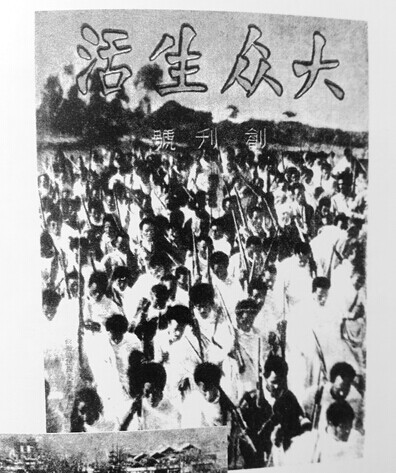

1935年8月底,邹韬奋回国,二人先后在上海、香港创办《大众生活》、《生活日报》等。之后,生活书店还出版过《抗战》、《读书月刊》等。

《大众生活》创刊号。刊头字“生活”二字仍用《生活》周刊字样,“大众”二字由徐伯昕摹写。

1936年,“七君子事件”爆发,邹韬奋等七人在上海、南京等地被捕,徐伯昕的家也被抄。徐伯昕在生活书店发行《永生周刊》、《国民周刊》等,以示抗议,并联络各方发动社会各界开展营救。

1941年“皖南事变”后,香港成为抗日救亡活动的中心,众多文化人聚集香港,展开抗日救亡活动。不久,徐伯昕也来到香港,同时茅盾、胡绳等大批民主人士也转移到香港。9月18日,民主政团同盟机关报《光明报》在香港出版,邹韬奋也在香港编印《大众生活》。徐伯昕并请戈宝权编一套高尔基选辑。不久,戈宝权译了《圣诞节的故事》出版。

1941年,日本侵占香港,邹韬奋、徐伯昕在中共地下党组织掩护下,离开香港,先到广东东江纵队根据地,后又转移到苏北解放区。1942年,徐伯昕及时向中共中央、向周恩来汇报“皖南事变”后在各地的生活书店遭受摧残的情况。中共中央及时针对此事提出“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”的方针。徐伯昕在周恩来的具体帮助下,在各地生活书店采取变换招牌、分散经营的方式,坚持斗争,继续出版发行。那一年徐伯昕向周恩来汇报时,提出入党要求。周恩来说:我们早就把你当自己的人了,以后到苏北解放区去解决这问题,并表示愿当介绍人。

1943年,邹韬奋病重,被秘密送回上海医治。这一年,徐伯昕化名为徐味冰、赵锡庆,从后方秘密回到上海,隐蔽在徐家汇附近,经常守护在邹韬奋的病榻前,并记录了他的遗嘱。1944年7月24日邹韬奋在上海病逝。不久,徐伯昕即去苏北中共华中分局汇报,见到新四军政治部宣教部长钱俊瑞。他就在根据地正式加入中国共产党,之后,又回到上海继续奋斗。

参与筹备成立民进进行革命斗争

1945年抗战胜利后,徐伯昕约请郑振铎为主编,创办一个新的刊物,考虑到再用《生活》,易被国民党政府封杀,取名《民主》。不久后《民主》编辑部成立,郑振铎任主编。10月13日,《民主》周刊出版创刊号,成为抗战胜利后第一个在上海发行的综合性刊物。郑振铎写了发刊词和《走上民主政治的第一步》一文,指出在国民党军队接收了敌占区后,第一步就应该恢复人民的自由权,而不是现在的戒严、搜查和压迫。《民主》就这样以斗争的姿态出现了。

《民主》的创刊,大大鼓舞了上海、南京各地民众。马叙伦在这一年先后在《民主》上连续发表了《走上民主的路吧》、《写在政治协商会议开幕以前》、《对政治协商会议建议书》等一系列文章。

国民党政府把《民主》视为眼中钉,不断进行干扰、破坏,第二年10月30日,《民主》被迫停刊。《周刊》、《文萃》等也相继遭到摧残。文化界人士意识到上海20多家进步刊物有联合起来,进行抗争的必要,没有几天,上海杂志界联谊会成立了。文化界人士经常举行双周座谈会。座谈会地点常被特务盯视,甚至遭到阻挠与破坏。后来徐伯昕以生活书店老板的身份出面,与唐弢、刘哲民找到联华银行总经理张邦锋,将联华银行八仙桥分行二楼会议室作为座谈会活动场所。

1945年11月,徐伯昕与郑振铎、马叙伦在一次座谈会上提到建立民主促进会的事。1945年12月30日,中国民主促进会在上海爱麦虞限路(今绍兴路)中国科学社正式宣告成立。1946年1月4日,在民进第一届理事会举行的第一次会议上,一致推举马叙伦、陈巳生、王绍鏊为本届理事会常务理事,并选任周建人为起草委员,严景耀为财务委员,徐伯昕为出版委员,宓逸群为秘书,张纪元任事务。当时,徐伯昕、严景耀二人年纪都在40岁上下,年轻力壮,许多事跑去跑来,均为二人负责。

1935年,邹韬奋流亡期间,徐伯昕独撑危局,因过度劳顿患肺病吐血。图为修养时在上海法国公园(今复兴公园)。

1946年5月5日,民进和上海50多个社会团体在南京路劝工大楼举行会议,决定成立上海人民团体联合会,选出理事29人,徐伯昕为其中之一。此时徐伯昕已是中共正式党员,不便在台面上活动,他仍以生活书店老板的身份,积极推动各团体大联合。

1947年7月,国民党当局下达动员令,把各民主党派及各人民团体联合会的爱国民主运动作为“叛乱”,出动宪兵、军队和警察进行血腥镇压。1947年年底,在地下党暗中安排下,徐伯昕秘密地将马叙伦、王绍鏊、许广平转移到香港,周建人转到华北解放区,林汉达去东北解放区。马叙伦、王绍鏊在徐伯昕的安排下,继续在香港推动爱国民主运动,团结在港各界人士,筹建民进港九分会。徐伯昕经常参与组织与在港的李济琛、沈钧儒、章伯钧、郭沫若、马寅初等举行星期餐会,大家相互交流讯息,抨击国民党专制独裁的言行,并在香港的《文汇报》、《华商报》、《光明报》、《群众》等报刊,发表抨击国民党独裁专制的文章。

积极参与新中国建设和领导民进工作

1948年4月21日,解放军收复延安,4月30日中共中央发出“五一”号召,迅速召开“政治协商会议”,讨论并实现人民代表大会,成立人民政府。民进在港理事会发表《响应中共五一号召》。7月31日民进在港理事会又通过《关于政治协商会议之行动公约及政治纲领》。8月,民进港九分会正式成立,成员多是文化出版界人士。港九分会成立后,即开展反独裁、争民主运动。同年年底马叙伦、王绍鏊离开香港,徐伯昕仍留港,具体负责港九分会,并继续开展工作。

1949年2月28日,民进在北平举行在解放区第一次理事会议,出席的有马叙伦、王绍鏊、周建人、许广平、严景耀、雷洁琼,讨论加强会务工作,并立即电请在港的徐伯昕、柯灵、李平心从速来北平共商会务。

1949年4月,徐伯昕任中共中央宣传部出版委员会委员。中华人民共和国成立后,徐伯昕曾任出版总署办公厅副主任,发行局局长兼新华书店总经理和文化部电影局副局长等职。徐伯昕参加了中国人民政治协商会议第一届全体会议,其后连任多届全国政协委员,第四、五届常务委员,并在全国政协二届二次会议后兼任副秘书长20余年。他还当选为第一、二、三、五届全国人民代表大会代表。

1950年4月15日,民进在北京召开了第一届全国代表大会,当时徐伯昕主要工作任务在出版总署,但仍任民进中央常务委员,他经常参加民进中央组织的中小学教师,文化出版界委员、人士座谈会,传达党中央对知识分子的政策,交流经验,贯彻落实党对知识分子团结、改造的方针,帮助知识分子提高思想认识、听党的话、跟党走、走社会主义道路。

1979年,“文化大革命”之后,民进恢复正常工作,徐伯昕在民进中央主持日常工作。当时徐伯昕也已是古稀之年,又是一个共产党员,他把自己的全部精力放在统战工作和民进工作上。在这年年初的一次座谈会上,他提出“胸怀四化,思想领先,深入实际,昂首向前”四句话作为那时候民进的工作方针。从此,他实践这十六字精神,胸怀四化,坚持四项基本原则,勤于思考,勇于创新,在统战系统,为四化建设做了许多创新的工作。1980年,党中央召开了十一届五中全会。徐伯昕紧紧抓住这个契机,开展了一个全会性的为制定教育计划、教育体制的献计献策活动。这个献计献策活动,动员了约三分之一的会员参加,举行各种座谈会230余次,提出建议2100余条。1981年,在徐伯昕的倡议和主持下,又对国家的出版工作开展了一次全会性的献计献策活动,向党中央提出了六点建议,引起党中央和出版界的重视,对促进出版工作的改革起了重要作用。这种献计献策活动,实际是走出了民主党派参政议政的一条新路子,成为参政党发挥作用的一项重要内容。

民进会员中,中小学教师占很大比重,徐伯昕十分关心他们。民进中央为中小学教师会员提高教育质量创造条件。在民进中央设立流通图书馆,同时,还开创“请上来,走下去”的办法,组织各地教师分批来京交流经验,并组织一些优秀教师到各地传经送宝,促使各地教学质量迅速提高,并推动各地开门办学,开办补习班、职业培训班。这些活动的成功开展,对民主党派参与“四化”建设起到了开先河的作用。

1984年2月6日,徐伯昕留下其最后的手迹:“在社会主义的今天,七八十岁不稀奇,六十岁还是小弟弟。我今年年届八十,不敢称寿,对党对人民贡献微薄,私感惭愧。承同志们热情祝贺,愧不敢当,如健康能有所恢复,愿以余岁继续为‘四化’做出力所能及的贡献。”3月27日,他离开了我们。他的逝世使中共失去一位优秀的共产主义战士,中国社会失去一位杰出的社会活动家、爱国民主运动的先锋、进步文化事业的引路人,民进失去了一位卓越的领导人。

(徐伯昕之外孙女徐虹为本文提供图片,并在史料上给予大力支持,在此表示感谢)

![]()