![]()

东北讲武堂是张作霖、张学良执政东北期间创办的综合军事学校,因其当时规模之大、教学设施之先进而独占鳌头,堪称近现代史上东北地区最久,培养军事人才最多的军事教育机构,与云南陆军讲武堂、保定陆军军官学校、黄埔军校并称为当时中国四大军官学校,在近代中国军事教育发展史上占有非常重要的地位。

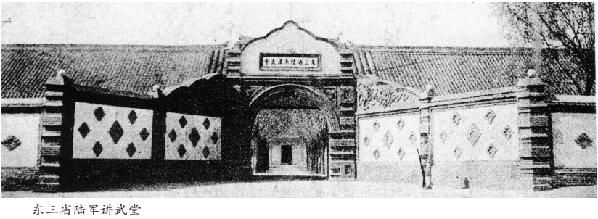

鼎盛时期的东北讲武堂

东北讲武堂的前身是清末在奉天(今沈阳)创办的东三省讲武堂。1919年3月,张作霖任东三省巡阅使后,为了整饬军队,在原东三省讲武堂基础上重新开办东三省陆军讲武堂。这是奉军(后称东北军)自办的培养陆军军官的学校。1926年7月改称“东北陆军讲武堂”。1928年张学良统领东北军后,逐渐形成了比较完善的军事教育体系,改称“东北讲武堂”,成为当时东北军事教育的最高学府。

1928年10月,张学良将东北陆军讲武堂校址迁到沈阳东部东山嘴子营地(即东大营,现沈阳炮兵学院),同时对讲武堂“实行扩充”,先后设立讲武堂黑龙江分校和热河分校,原讲武堂改为辽宁本校。不久,为统一东北军事教育,将东北“所有军事教育机关,一律并归讲武堂,由该堂监督直接管辖”。由于讲武堂规模的扩大,特别是海、空军等各兵种教育机构的归属,东北陆军讲武堂取消“陆军”二字,正式更名为东北讲武堂。

东大营校址的选择是经过了一番考虑的,“沈阳的南面有浑河,雨季涨水,对建营房和军事训练都不利;西面离日本控制的南满铁路太近;北面又有北大营;只有沈阳东面为丘陵地带,是建房的好地方,也是军事训练的好场地”。 于是决定把背靠天柱山,扼沈阳之东要冲的这块地方,辟为兵营。据史料记载,仅征用民地就达“二千四百二十六亩九分三厘四毫六(内含建筑砖窑用地一百七十七亩一分四厘二毫)”。

东北讲武堂迁到东大营后,在人数和规模上都达到了空前的水平。据不完全统计,自1919年张作霖恢复讲武堂,到1928年6月他被炸身亡,东北讲武堂一共举办了8期,毕业总人数为3500余人,而迁到东大营后,仅九、十两期学员人数就已有3000余人。另有各种专科教育班,以及黑龙江分校、热河分校等,整个东北讲武堂学员总人数近6000人。这一时期的东大营,每天操练演武,声音喧嚣,极尽隆盛。

1930年9月,为便于管理,张学良将辽宁本校校本部扩大为东北讲武堂堂本部。堂本部设教务、训练、事务3个处。教务处处长王静轩,主管教育,下设战术、兵器、地形、筑城、交通、军制各教程主任教官;训练处处长高胜岳,主管术科教育,下设步、骑、炮、工、辎各科科长;事务处处长韩世儒,主管全堂人事、经理、卫生等事务,下设总务、军官、军医各科科长。讲武堂内学兵、学员分为高、中、初、小四等。高等的如高等军学研究班(相当于陆军大学);中等的如步兵研究班、炮兵研究班、工兵研究班等(相当于日本步兵、炮兵、工兵学校);初等的就是东北讲武堂各期;小学的如东北学生队。至此,东北讲武堂形成了一个分科齐全的庞大的军事教育体系。

这一时期的东北讲武堂,以“自小学树之基,以大学成其器”为办学宗旨,为东北军陆、海、空各军种培养了大批初、中、高级军事人才,“策划周详,规模且备”,“人才辈出”,达到了历史上的全盛时期,成为名副其实的东北军事教育最高学府。

问鼎中原的全国性军校

东北讲武堂的发展历程,始终伴随着奉系军阀及东北军的发展轨迹,可以说是奉系军阀及东北军兴衰荣辱的一个缩影。

第一次直奉战争结束后,直系军阀控制了北京政权,张作霖整军经武,积极扩军备战。1924年,第二次直奉战争爆发。讲武堂第五期学员因战事临时停课,回原部队参战。张作霖掌握北京政权后,东三省陆军讲武堂也随之发展。1926年4月,张作霖与老对手吴佩孚握手言和,联合阎锡山组成了“讨赤联军”,共同讨伐昔日盟友冯玉祥。由于军队大量扩充,军官严重缺乏,张作霖在沈阳和北京招考中、大学生千余名,组成东北讲武堂第七期候补生队,先在北京旗坛寺进行为期三个月的训练。1927年3月,在北京安定门外黄寺大楼,正式成立东北讲武堂北京分校,是为第七期。北京分校较之沈阳本校,设施更为完备,条件更为优越。除讲堂、宿舍、食堂、会议厅等基础设施外,还设有理发室、绷带室、代售处及篮球场、足球场等,一应俱全,规模空前。

奉军取胜后,其势力范围急剧扩大,北起热河,南至苏皖,盘踞达九个省区。奉军部队也迅速增加,成为当时全国最大的一支部队。为便于统一指挥,陆军各部均被冠以“东北陆军”之称。1926年7月,“东三省陆军讲武堂”也就随之改名为“东北陆军讲武堂”。

1927年6月,张作霖在北京就任“中华民国陆海军大元帅”之职。随着管辖范围扩大,“东北陆军讲武堂”遂去“东北”二字,改称“陆军讲武堂”,表示是“全国性的”。

1928年4月,蒋、冯、阎、桂四派新军阀展开了对奉张的联合讨伐,张作霖无奈接受张学良“息内战,争外侮”的主张,于6月撤离北京,北京分校学生随同撤回沈阳,此后讲武堂又重新恢复“东北陆军讲武堂”之称。

中国历史上第一艘“航空母舰”

张氏父子对于东北空军的建设,很早就达成共识,认为要巩固东北非建立强大的空军不可。1921年张作霖设立东三省航空处,在沈阳东塔组建了一支拥有十几架飞机的航空队。1922年9月,为培训飞行员,成立了东北三省航空学校。1928年,“航空学校”归属东北讲武堂,改称“航空教育班”。

张学良不仅自己喜欢开飞机,还十分注重航空人才的培养,1923年,他亲任航校校长。航校的飞行教官由国内航校出身的资深飞行员担任,还特地聘请了英国、法国及白俄罗斯的飞行教官。张学良并多次将优秀学员选送到法国、日本等国学习飞行技术。这批空军新生力量回国后,成为国内素质最高的飞行员。他们把国外空军的先进技术和训练方法引入东北空军建设中,极大地提高了东北空军的作战水平。在第二次直奉战争中,东北空军发挥了巨大优势,能够取得制空权也是奉军最后胜利的一个重要因素。

东北空军在鼎盛时期,拥有飞行员100多名、飞机近300架,从飞机数量到飞行技术当时在全国都是首屈一指的。

1930年4月10日,为了熟练各军兵种协同作战的技能,东北讲武堂由步兵研究班、炮兵研究班、航空教育班、工兵研究班四个班的领导,共同组织了一次联合大演习,简称为步、炮、空、工联合大演习。这是以步兵师为骨干的阵地攻防实兵对抗演习,由各研究班的领导共同组成统裁部,由步兵研究班的教育长杜长龄任统裁官,各级指导官则分别由各自研究班的学长、教官担任,演习部队则由各该研究班所属教导队充之。部队的一切作战行动,均听命于演习部队的指挥官,其原属部队官长,则只负责生活管理。演习地点在沈阳北大营靶场一带,共演习了两天,在攻击方面有开进、展开、拂晓攻击、阵地突破及组织追击等;在防御方面则有阵地勘查构筑及进入阵地、撤出阵地与阵地内战斗、退却部署等。因系实兵现地指挥作战,在接近实战的情况下,来锻炼学员的指挥能力,是很有必要的。演习结束后,学员在北大营集合,进行讲评,之后各自返回本校继续授课。经过这次演习,学员们对诸兵种协同作战有了深刻的体会,为以后各兵种协同作战打下了良好基础。

东北海军的创立较其他军阀晚,但发展迅速,后来居上,成为当时各派军阀海军中的佼佼者,并盛极一时。张作霖对海军本来没什么兴趣,认为就是个“烧钱的玩意儿”,又不能开进北京城,有那钱不如多建几支陆军来得实用。但是,在第一次直奉战争中,奉军在京奉铁路山海关内外,均暴露在直系海军大炮射程内,进退维谷;而张作霖在乘火车退回关外的途中,又遭到直系海军炮火的猛烈阻截。当炮弹不断在铁路两边爆炸,张作霖惊恐之余,也幡然醒悟:原来海军这玩意儿还真是有用。回到奉天后,决意筹设海军,设立航警处,任命沈鸿烈为处长,并分别在哈尔滨和葫芦岛建立海军学校,专门培养海军人才。

在第二次直奉战争中,沈鸿烈不负张作霖厚望,亲自率舰队巡防,并在关键海面大批布雷,再加上空军的有力配合,使直军一点便宜也没占到,被迫放弃了计划,这直接导致了直军丧失了战争主动权。东北海军全盛时期,拥有大小舰只20余艘,实力独步神州。当时东北海军最“拉风”的战舰,装备有34门火炮,一次齐射,能赶上一个炮兵团的火力。

张作霖称兵中原后,组建了中国最早的海军航空兵部队——水面飞机队。当时法国共生产了9架舰载飞机,其中8架被张作霖买了回来,并把“镇海”号军舰作为母舰,由此诞生了中国历史上第一艘“航空母舰”。舰载飞机是一种船身式水上飞机,可水陆两用。除了能在水面上直接起降以外,还可从装备飞机弹射架的军舰上弹射起飞。另外,飞机上装有可收放的轮式起落架,能在陆上机场起降。该型飞机上设有两组航空炸弹挂架和投弹/射手舱,装备了可移动式机载机枪。“镇海”号虽然不是正规航空母舰,更不具备弹射装置,飞机起飞时还要停车抛锚,用起重机将飞机吊入水面起飞,但是在舰载航空力量尚处于萌芽的时期,能够拥有如此装备,已经足见东北海军的实力和规模。

1927年在对抗北伐军的海战中,奉军第一次启用了舰载飞机,战果颇丰。张作霖大喜过望,又下令轰炸位于上海的江南造船厂,但是由于当天上海下雾,空袭并没有收到预期的效果。尽管如此,奉军的飞机隔空跨海,突然出现在上海上空,这是谁都没有想到的,由此所造成的震撼可想而知。

抗日战争中的东北讲武堂学员

尽管由张氏父子苦心经营起来的东北讲武堂,在九一八事变时不战而溃,但作为东北军事教育的最高学府,东北讲武堂培养了一大批具有强烈爱国精神的优秀军事指挥人才。

出身东北军的抗日义勇军将领,很多都是东北讲武堂的毕业生。如我们所熟知的东北抗日义勇军的缔造者黄显声、吉林自卫军总司令李杜、吉林救国军总司令冯占海、吉林国民救国军总司令王德林、辽宁民众自卫军总司令唐聚五、东北民众抗日义勇军第四路总司令耿继周、“天狗”司令郑桂林、辽宁民众自卫军第六路军司令李春润以及李兆麟的革命启蒙人张一吼,还有于百恩、张海涛、贾秉彝、李纯华、王照泮、孙秀岩、成长奎、潘士贤等抗日义勇军将领和后来成为东北抗联优秀将领的王效明等等,均出自东北讲武堂。他们和数以万计的抗日义勇军将士,以血肉之躯共同构筑了中国人民反抗日本侵略者的第一道钢铁防线。

全面抗战爆发后,东北军各部迅速开往抗日战场,浴血奋战,在淞沪战役、南京保卫战和徐州会战等重大战役中,牺牲惨重。许多毕业于东北讲武堂的东北军将领,在战斗中为国捐躯。其间,还有一部分东北军官兵在中国共产党帮助下,陆续脱离南京政府控制,走上独立自主开展游击战争的道路。吕正操和万毅是其中最具代表性的人物。此外,大名鼎鼎的抗日英雄——回民支队的创建者马本斋也曾是东北讲武堂的学员。

新中国成立后,在1955—1965年间授衔的共和国开国将领中,东北讲武堂的毕业生(包括肄业生)据初步统计至少有14人,包括上将吕正操,中将万毅,少将管松涛、贾陶、张志毅、于权申、沙克、赵承金、赵东寰、封永顺、宋学飞、杨有山、王效明、李钟奇。他们对新中国军队的建设和现代军事的发展都产生了深远的影响。

东北讲武堂是沈阳城市历史的记忆,更是我们民族历史的记忆,其独特的历史地位和文化价值,对于弘扬中华民族的爱国主义精神,建立广泛的爱国统一战线都具有一定的现实作用和意义。

(作者系民进沈阳市文博支部主任、东北陆军讲武堂旧址陈列馆副研究员)

![]()