任小玫:礼貌语言本属于社会语言学范畴。社会语言学是一种语言的社会应用。20世纪80年代初随着礼貌语言座谈会在政协礼堂召开,语言文明问题受到社会极大重视,对后来人来说也很有启发性。请问是在什么样的背景下,您是由于什么样的机缘参与其中的?

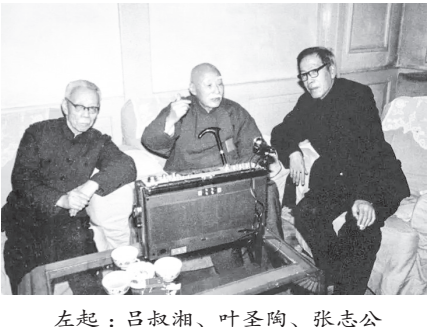

鲁宝元:四十多年前,1980年9月25日在全国政协礼堂小会议室召开以“礼貌和礼貌语言”为专题的座谈会,由北京市语言学会发起,就是当年已耄耋之年的老教育家叶圣陶担任顾问的学会。

1980 年6月18日,北京市语言学会正式成立。成立之后,会长张志公决定邀请社会各界知名人士举办一个关于提倡使用礼貌语言的座谈会,以引起全社会重视,改变社会上语言运用方面的混乱状态。我当时还在北外附校工作,担任北京市语言学会兼职秘书,秘书长张寿康要我作为教师代表与会发言,因而才参与其中并见证历史的。

任小玫:根据文献资料记录,那次座谈会参加者既有语言学方面的专家学者,如叶圣陶、吕叔湘、张志公、胡明扬、张寿康、周祖谟、俞敏、徐仲华、赵世开等;也有教育界的中小学教师章熊、周蕴玉、李裕德等;还有文艺界的著名相声演员侯宝林、中央人民广播电台资深播音员夏青、中国少年儿童出版社社长叶至善、从事服务业的全国劳动模范张秉贵,真可谓群贤毕至,少长咸集。

鲁宝元:对。如今出席那次座谈会的前辈许多人都已不在了,年轻的到今天像我,也七老八十了。当时一起工作的语言学会的专职秘书、后来的副会长奚博先2023年因病去世时也84岁高龄了。我与叶老的第一次见面,就是在北京市语言学会主持的这次礼貌语言座谈会上。

任小玫:这次令人难以忘怀的、有关社会主义精神文明建设问题的畅谈会上,初次会晤,他留给您最深刻的印象是什么?

鲁宝元:记得当时叶老就坐在我斜对面主席位置上,那时他虽已是86岁高龄,但精神矍铄。印象最深的是他的两条银白色的、微微向两边垂下的长眉和唇上一道同样银白色的胡须,显出一副慈祥温厚的气派,让人一见顿生敬佩之心。叶老第一个发言,一口带苏州味的普通话,一句一顿,清楚明了。

他主张,说话要有礼貌,语言要和礼貌联系起来。“礼貌”这个词,第二个字是“貌”字。这个“貌”好像是外表的东西,其实不然,礼貌是和思想意识、生活习惯有密切联系的。礼貌不是外表,不是脸上笑嘻嘻,话说得天花乱坠,而是要“诚于中而形于外”。他解释说“诚于中”就是要从内心尊重对方,“形于外”就是语言表达要有礼貌。只有对人的充分尊重,语言表达才有可能做到文明礼貌。

在友情提醒语文老师不光要作宣传,还要自己带头——就是他说的“先尽其在我”——教语言要注意培养学生正确的、敏锐的语感的同时,他对只在形式上作文章的推行方法进行了分析和批评。尤其是,他批评某些人讲话或作报告时常用无主语的命令句,一开口就是“要怎么样,要怎么样”。他诙谐地建议,应该把上面的话加上主语,改成“咱们要怎么样,要怎么样”,作报告的人也包括在内,听众就会觉得亲切得多。

叶老的发言不长,但很有针对性,与会的人听了都点头称是。当今存世的叶老的讲话原文,主要是由当时北京市语言学会的专职秘书奚博先根据录音进行整理的,加了一个标题,叫《诚于中而形于外》,发表后曾选入中学语文课本。

任小玫:您的发言是最后一个,主要内容是介绍日本中小学礼貌语言和礼貌教育的情况,并指出日语中的敬语许多来自中国,我们应该恢复中华民族文明礼貌的优良传统,重新建立礼貌规范,编写礼貌语言教材,在社会推广使用。我想,当时叶老是注意到了您就是那位给他写过信、热心语文教学改革的后辈吧?

鲁宝元:事实上是的。会后,我和学会的人送叶老出门,才和他打招呼。叶老握住我的手再次肯定地说,“你们对国外语文教学的研究是有意义的”。时间仓促,没有来得及多谈什么,但我那时深深地感到,叶老已经不仅是我心中景仰的偶像,而且是一位我可以亲近、可敬的前辈。

任小玫:那次礼貌语言座谈会引起了社会强烈反响,国内外媒体的反应一定使您们深受鼓舞吧?礼貌语言是语言的社会应用问题。这个问题在中国的精神文明建设中有特殊性。因为在中国旧的礼仪模式屡遭破坏,新的又没有认真去建设。完全恢复旧的不行,完全照搬洋的也不行。讨论礼貌语言是对应用语言学的进一步开拓。

鲁宝元:是这样的。据奚博先先生后来写文章回忆,在筹备礼貌语言座谈会之初,北京市语言学会有的老先生是不无顾虑的。因为那时语言的教学应用还可以说说,语言的社会应用则被认为不是学问,“卑之无甚高论”,语言的机器应用则被排斥在语言学之外,语言的行业应用(包括科技)又被认为主要是各行各业的事。担心讨论起来没什么好说的。等到座谈会召开后,社会反响较大,才发现这个题目也有文章可做,觉得过去在语言与社会的关系方面,研究得很不够。

座谈会召开的第二天《北京晚报》头版头条就迅速作了报道。不久,9月30日,学会的领导和我们几位秘书议论,既然社会舆论如此赞成提倡礼貌语言,学会中也有的学者和同仁,如语言所的赵世开先生,建议应该由学会组织编写关于礼貌和礼貌语言的教材,作为群众学习的范本,我们应该把这件事做起来。大家都觉得是个好主意,会长张志公先生等拍板,立即给北京出版社的白波同志写了便函,敲定了这件事。

讨论编写体系时,决定按常用交际场景分类,如学校、家庭、社交、商业服务业、公共交通、娱乐、体育等等。每类之下又分为若干小项。每项中都包括礼貌说明与场景对话两部分,把礼貌语言编进场景中。目的是想通过这种解释和示例建立礼貌规范,学习使用礼貌语言。

任小玫:接下来就是与收到珍贵的叶老来信有关的这一部分故事了吧?

鲁宝元:那时正好张寿康先生要我给叶老送整理后的发言稿,于是就又附了一封信,告诉他学会要编写礼貌语言一书的事,顺便征求他的意见。(插语:给叶老发信谈编写《礼貌和礼貌语言》是10月3日,可惜原件散轶缺失。)叶老得知此事之后,10月7日即给我回了信,支持编写,并提出具体指导。内容如下:

宝元同志惠鉴:

来书诵悉。承告将编写礼貌语言教材,其分类及实地调查之办法,我皆赞同。

此编务须使览者明晓,所谓礼貌语言并非虚文俗套,人与人相处,盖本当如此。所谓诚于中而形于外,果能认真待人接物,出言吐语当力求适当,使对方闻而愉悦舒服。

此编自必多举例语,似可就例语酌取数例加上说明,使读者知道,照此说法为什么好,如果换一个不礼貌的说法为什么不好。这样说明可以使读者“隅反”,足下以为可行否。

匆匆奉复,即问

近佳。

叶圣陶

十月七日

任小玫:叶老的回信,同样给了大家很大的鼓舞吧?

鲁宝元:当然!10月16日,《礼貌和礼貌语言》编写组成立了。

任小玫:编写小组的成员就是北京市语言学会会员您(鲁宝元)、孙永安、林杏光、藤瑞、奚博先 5位同志。

鲁宝元:对,秘书长张寿康、副会长胡明扬、理事徐仲华等先生参与指导。10月25日召开编写会议,讨论编写计划、分工等事项。然后编写工作就紧锣密鼓地展开了。编写的方法是先把社会生活中常见的交际场景罗列出来,然后把各场景中常用的礼貌用语以对话的形式编入其中,必要的地方加一些说明。参加者分工编写,进程也比较快。就这样,小组用几个月时间到学校、商店、旅馆、餐厅、汽车公司、邮电局等单位进行了调查,并经过讨论,于转年的1月15日个人负责的初稿全部完成。由张寿康先生对全部的书稿进行统稿,奚博先先生也参加了编辑审稿工作。

北京市语言学会组织了两次座谈会。1981年2月27日,北京市教育局、新华社、北京出版社和团中央、北京市妇联、中央宣传部等单位的同志参加了讨论会。3月6日召开了第二次征求意见会。编写小组根据大家的意见,进行了内容的修订。并加上了参加会议者的发言和部分学者的研究成果。

任小玫:时间进度方面,我听说初稿讨论会上中共中央宣传部派来参加的同志也衷心希冀大家快点把这本书赶出来,作为文明礼貌的学习材料。是这样吗?

鲁宝元:的确是。事关重大,书稿于9月1日完成交付北京出版社。12月9日校对清样时,我发现日文排印有十余处错误,就仔细作了修改。那时的印刷还是人工用铅字手排,排印工人不熟识日语的假名。1982年2月24日,我发现日文排印错误有的没有改正,连夜去见了责任编辑唐棣华,在开印前,又特地到印刷厂作了修改。

国家层面具体的时间线是这样的:1981年11月,第五届全国人民代表大会第四次会议上,叶圣陶、季羡林、金克木、朱德熙、陈定民、侯宝林6位全国人大代表提出议案:建议从1982年3月1日起,把每年的3月作为“全民文明礼貌月”。提案得到一致通过。全国总工会、共青团中央、全国妇联、全国文联等9家单位,联合发出《关于开展文明礼貌活动的倡议》,向全国人民特别是青少年,倡议开展“五讲四美”文明礼貌活动。此后,又开展了以“五讲四美三热爱”为题的宣传教育活动。1982年2月14日,中共中央办公厅根据中央书记处的指示,转发了中共中央宣传部《关于深入开展“五讲四美”活动的报告》。报告中规定:每年3月为“全民文明礼貌月”。

任小玫:1982年3月,在首次文明礼貌月开始时,《礼貌和礼貌语言》一书就出版了。多么鼓舞人心的时刻啊!

鲁宝元:书一出版,一个月内就印了两次,共计68万余册。并且,还出版了一个简本的《礼貌和礼貌语言》手册,第一次印数达121万余册。此后还重印过,印数不详。

“倡导文明,书(输)送礼貌”。这两本书成批地摆上了各地新华书店的柜台,成了职工和学生的学习教材。翻到第4页,上面印着叶老给我们的那封信。当时我真没想到这件事反响会如此强烈。机关、学校、企业也纷纷组织活动,一时间社会风气明显转变。

新华社先后为礼貌语言座谈会、《礼貌和礼貌语言》的编写发了三次消息。后来唐棣华(责编)告诉过奚博先先生:“全国省、市、自治区以上的大报、重要刊物都作了报道、转载。这我有剪报。”他没有说全,还有一些行业性小报和地方报刊,也有的作了报道和转载。外国通讯社屡有报道和评论。《参考消息》在一个月内连续刊登这类消息和评论。这是中华人民共和国成立以来由民间学术团体发起的、引起国内外热烈反响的大事啊!

任小玫:以学术界前辈叶老、张志公老为首发起倡议,后来经北京市委和一些全国性的团体联合,共同进一步发展成了“五讲四美”运动,后又加上了“三个热爱”,成为了内容全面的“五讲四美三热爱”运动。国家为此成立一个常设部委办机构专门负责此事。文明礼貌由月转成国家的常年工作,内容包括精神文明建设的所有重要方面,礼貌和礼貌语言也包括在内。直至今日,有关活动绵延不断。可以说,这是语言学界的一次辉煌。

鲁宝元:20世纪80年代社会各界积极向上,关注社会问题,为精神文明建设团结一心,献计献策,得到党和国家支持和肯定,并取得了明显的成绩。

我有幸在老一辈语言学家的指导下,参与座谈会讨论和具体事务工作,及其后《礼貌和礼貌语言》一书的编写工作,至今觉得对我从事的语言研究和语言教育工作仍有参考和借鉴作用。

现在回想起编写《礼貌和礼貌语言》一书的事,觉得当时我们那些搞语言的人确实有点儿书生气,以为靠一本书就可以规范社会的语言生活或靠宣传运动就能解决问题。而回想起叶老一开始就支持我们的发言与信函,以及随后酝酿通过的两会提案等,心里觉得温暖的同时,觉得他比我们的认识要深刻得多。他的信里一再强调“诚于中”才能“形于外”,他的着眼点是提倡人人都要以诚待人,提高道德水平,这样出言吐语自然文明礼貌,而用不着人为地去强制。“礼者,诚与敬也”,着眼于真诚可信而不着眼于尊卑等级,这个说法要科学得多,因而也进步得多,完全合乎社会主义精神文明建设的要求。

中共二十大报告在谈到精神文明建设时,特别强调要提高全社会文明程度,实施公民道德建设工程,弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设,推动明大德、守公德、严私德,提高人民道德水准和文明素养等问题。在贯彻中共二十大精神的今天,回忆起自己投身其中贡献了一份力量时,仍然觉得光荣和有成就感。

任小玫:礼貌和礼貌语言,在一定意义上,标志着一个社会的文明程度,反映着一个民族的精神面貌。社会的物质文明和精神文明之中的许多问题,需要语言学界去关心、去研究。历史上如此,当下和未来也不例外。谢谢您关于叶老之于文明礼貌(月)的深情回望,谢谢您用史实讲述证明了“语言学关心了社会,社会也就会重视语言学”。

(任小玫系北京民进统战理论与会史研究分会副主任、外研社编审;鲁宝元系民进北京市委会大学联合支部原主委、北京外国语大学国际交流学院原副院长)

(2024年5期)

![]()

![]()