绘本是一种多媒体儿童文学,是儿童喜闻乐见的儿童文学样式。

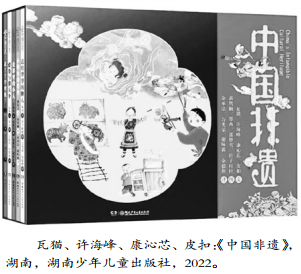

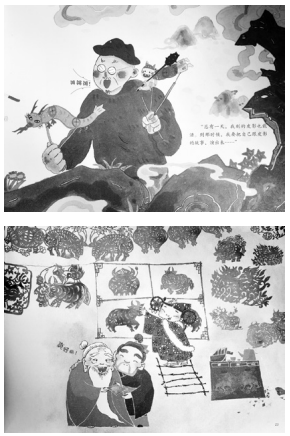

随着当代作家艺术家对绘本艺术的开掘创新,绘本的题材内容、表现形式也在不断拓展新的空间和可能。将中国非物质文化遗产以绘本的形式来表现,并将其介绍给青少年,尤其是低龄少年儿童和他们的父母,不管是对绘本的创新发展,还是对中国非物质文化遗产的传承,都有着积极的意义和价值。由湖南少年儿童出版社推出的《中国非遗》绘本,就是极为成功的尝试。这套绘本目前出版了《送给爷爷的糖人》《蜡染与撑天伞》《小仙女的香丝》《花丫丫学剪纸》《皮影里的小人》五册,分别介绍了中国的糖塑、蜡染、丝织、剪纸、皮影等“非遗”文化。

根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》定义:“非物质文化遗产(intangible cultural heritage)指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。”非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,它不仅对研究人类文明的演进具有重要意义,也对展现世界文化的多样性具有独特作用,是人类共同的文化财富。

非物质文化遗产来自民间和市井,是特定民族和团体在长期的社会实践中产生出来的珍贵文化遗产。但是,跟博物馆里的珍贵馆藏相比,它们是活态的,是生动的形象、场景或者技艺,它们存在于生产生活中,存在于市井烟火中,也只有在生产生活中、市井烟火中,它们才能活起来,有人传授,有人学习,才能传承下去,生生不息。

然而,随着社会生活的发展与科技的普及与进步,非物质文化遗产产生的环境普遍发生了变化。比如这套书中的桑蚕丝织造和蜡染,当年是手工制作,师徒传授,在今天,无论是缫丝织造还是印染,都已经让位给了纺织工业生产。“皮影”作为曾经在街头巷尾带给孩子们乐趣的艺术表演形式,在今天肯定不如电影电视里的动画片更有吸引力。但是,非物质文化遗产是我们人类自己的生活实践与艺术创造的“曾经”,在某种意义上也是我们人类自己的基因密码。希腊神话是希腊艺术的“武库”和“土壤”,它不仅为古希腊艺术提供了无穷无尽的创作素材,更为后世文学创作提供了取之不尽的题材来源,许多神话故事成了今天的文学母题。非物质文化遗产也一样,它是世界各地各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所,它们的存在体现了文化的多样性,激发了人类的创造力。

对今天的我们来说,我们在共享全人类文化成果的同时,文化也越来越趋同,越来越无差别,在这种情况下,中国非物质文化遗产的保护和传承尤其有着重要的意义与价值。

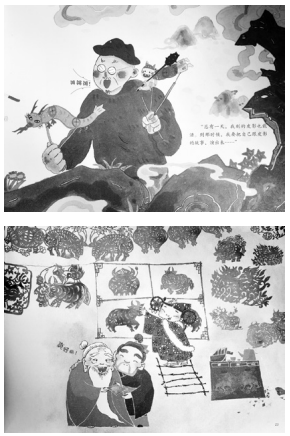

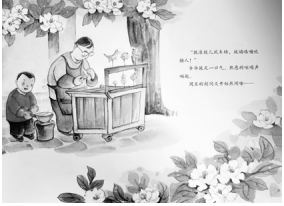

对中国非物质文化遗产的介绍既可以让少年儿童了解并传承中国“非遗”文化,也可以让孩子们了解中国人爱乡、恋土、敬祖的伦理价值观。我国的许多“非遗”文化,是从我们的乡土中产生的。中国人热爱乡土,敬畏天地。吹糖人的老爷爷、演皮影戏的戏班子,都是一代又一代中国人的童年记忆。这些童年的记忆里,本身包含了丰富的中国文化传统,比如,皮影戏里的《木兰从军》《东郭先生》的故事,糖人里吹出来的“孙悟空”“关云长”等人物,都表达了忠孝廉节、善恶有报的伦理价值观。这些故事产生于中国的大地上,在传承的过程中,也就传承了这片土地所秉持的伦理价值、道德准则。

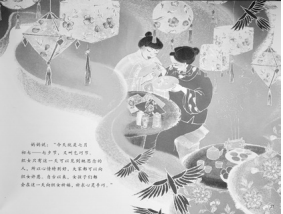

在中国“非遗”文化中,包含着中国人的哲学思维与精神气质。中国哲学推崇“天人合一”,尊重自然天理,相信天道与人道的同一性,人与自然生生不息。许多关于“非遗”技艺诞生的故事,就深刻地体现了这种哲学观。比如在苗族传说故事中,蜡染就是天上的白云与地上的蜜蜂、兰草机缘巧合的产物,人们头顶上的苍穹是蜡染布做成的一把大伞,蓝色是天幕,星星和月亮是蜡染出来的图案。这个故事明显体现了中国人天人合一的思想。在汉族的蚕丝织造中,织女的故事几乎家喻户晓。织女是天上的织女星,每年七月初七乞巧节,天上的织女教人间的女子丝织。这个故事既有烟火气,又有人与自然、人与天道的同一性,体现出万物一体。而万物一体、人与自然和谐的观念,在地球生态危机日趋严重的当代,无疑是对人与自然生态关系的一种纠正,对培养青少年的宇宙观、世界观,有着重要的意义与价值。

这套《中国非遗》绘本故事,在文本创作上,既有对“非遗”文化本身的挖掘,比如关于非物质文化遗产诞生的故事;也有对当代社会生活的书写。作者在创作的时候,都采用了儿童视角,以儿童为主人公,让绘本贴近儿童的生活,借助中国非物质文化遗产故事,传达出儿童成长中所必不可少的道德教育与情感滋养:孝敬长辈,勇敢勤劳,在生活实践中学习技艺,在人与人的交往中体察天地万物,让心在天地万物中获取能量……可以说,这套《中国非遗》是以绘本的方式,连接了“非遗”文化与当代儿童生活,将中国传统文化、道德价值、儿童情感熏陶与品德培养有机地结合在一起,赋能儿童成长和中国非物质文化遗产传承,让中国非物质文化遗产走进儿童生活,让中国非物质文化遗产的种子播撒在儿童的心中。

这套《中国非遗》绘本故事还将非物质文化遗产传承与工匠精神、乡土情怀与历史话语结合起来,为儿童成长提供了丰富多彩的生活、历史与人文养料。“非遗”是技艺、文化,更是历史与未来,也是一条成长的道路。古琴爱好者杨岚的《琴人》给我留下了很深的印象。杨岚在中学时代看到电视里弹古琴的一个画面,便莫名地对古琴有了兴趣,他辍学,追琴、学琴、斫琴(制琴师),在他的整个成长过程中,古琴造就了他、培养了他,他也成了古琴传人。他说:“动个念,人生就拐了个弯,原来人生还能以这样的方式展开。我的成长过程,就是被一种寻找诗意世界的冲动带着横冲直撞,我努力接近自己的理想状态,慢慢地,才明白一直都被理想的状态包围。通过练习(古琴),让自己成了一个能够察觉生命精微之处的人。”杨岚的成长之路,对今天中国孩子的成长具有一定的启示意义。这套《中国非遗》绘本故事,既通过绘本的方式让孩子们了解中国丰富的非物质文化遗产,同时,也为中国孩子们的成长打开了更多的道路。

(作者系湖南省作协副主席、民进湖南省委会原副主委)

(2023年1期)

![]()

![]()