作者简介

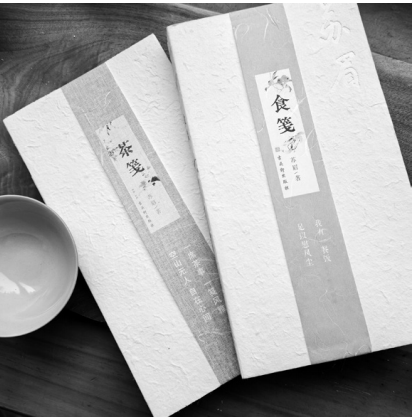

苏眉,民进会员,苏州作家,传统物质文化研究者,侧重江南人文与生活美学书写,出版有《素茶书》、《茶笺》、《食笺》等。

苏州,是很碧螺春的。

苏州有老话,螺蛳壳里做道场。不是因陋就简,而是在不可理喻的狭窄里,春风化雨,一应俱全。揶揄之余,也有佩服在里面,苏州人就是有这个本事,将一地鸡毛,化羽成仙。

更何况,碧螺,春。这个螺蛳壳,美妙,简直可以装下一个春天。

也是字面上的牵强附会了,碧螺春还有一个名字呢,叫“吓煞人香”,这和苏州的气质也是吻合的,苏州女人,看着娇小,柔弱,嗲,但她们叫自己的丈夫,却称“短寿”、“绝子孙(杀敌一百,自损一万二)”、“杀千刀”,到了苏州某些乡下,还有叫“浮尸”的,真是吓煞人。然而这些杀气腾腾的词语一经苏州话演绎,就失去了原有的风神,变得柔软、湿润、纤细、娇嗲,说春风化雨绝对是矫情了,这只是一个伤心或者愤怒的女人的一声呐喊,摧枯拉朽地,千转百回地,从里面滋生出哀和怨来,于是那些短寿和杀千刀一下子失去了脾气,至少我们脑补中应该是这样的。日子复又天长地久,春和日丽。

苏州仿佛就应该是一座没有悲伤和阴影的城市,它没有战争、没有饥荒、2500年的时光仅仅作了它的包浆,说是吓煞人,也仅仅是为了形容一下茶香。苏州人还有句俗语,叫“瘌痢头儿子自家好”,苏州人的沾沾自喜,也是凡尔赛式样的自嘲,你看,讲究的餐桌上,到春天,要苏州本地蚕豆才好,小小的,鲜活、柔嫩、清甜,然而等候它是需要耐心的,当外地蚕豆蜂拥而至的时候,它还在地里不急不缓地生长。苏州碧螺春也是,好的明前茶,也需用足够的耐心,不争不抢,顺应天时,圆它一个恰到好处,适口为真。

苏州茶是很有些骄傲的荣光的,其实明朝时候,全中国最好的茶就出自苏州虎丘山上,名曰“虎丘茶”,当地僧人有十分独到的制茶手艺,结合当地独有茶树,触手成春,因为每年产制数量有限,成为当时权贵千金难求的绝品。据说庙里和尚还看人售茶,若是那些只有银子不懂品茶的俗物,便是出价再高也是不给的。同时期也出现了很多冒充虎丘茶的赝品,一时盛况,繁荣绝代。虎丘茶,和很多失传的其他茶种一样,成为古籍中的传奇,碧螺春,则是笃笃定定,江山故人,地久天长。

碧螺春最早可以追溯到唐代,陆龟蒙《茶经序》里有记“吴中茶事,始于洞庭”。至宋代,朱长文《吴郡图经续记》称:“洞庭山茶,冠于吴中。”到现在,东山还有叫碧螺春的村落,东山之地,北纬31度,气候温润,云雾缭绕,正合陆羽所言“阳崖阴林”之宜,与《周易》“天地氤氲,万物化醇”之说,也是契合的。至清代,迎来绿茶清饮法的高峰。所谓清饮,就是将茶直接投水饮用,诗人陆延灿的《续茶经》记载,有“洞庭山有茶,微似岕而细,味甚甘香,俗呼为‘吓煞人’,产碧螺峰者尤佳,名碧螺春”。这里所说的岕茶,和虎丘茶比较相似的是“汤色如牛乳,有婴儿肌肤香”。而上好的碧螺春,其清新婉约,亦让人沉醉。

苏州老茶客,除了碧螺春,最爱的,是草青,芽叶没有碧螺春细嫩,但是更直接、干脆、有力,取直身玻璃杯,90度水,投茶冲泡,略闷一会儿,饮之,叫一声好,“杀念”。

杀念,是苏州话,搔到痒处,一剑封喉,心满意足。

碧螺春一直以来,以绿茶为主,直到2012年左右,有个苏州女生,到福建,学习了金骏眉工艺,回来用碧螺春嫩芽制成红茶,自此,苏州有了红袖添香。

我有个做茶的朋友,人生得极美,说话斯里慢条,于是就显得温柔,与她相处,也确实觉得愉悦安静。那日天微凉,我们自带茶具,吃了大红袍与铁罗汉,聊起来才晓得她平时画画为生,也做茶,因为生在东山的缘故,不画画,不做茶,就有负于这山水。

后来再见面,她就赠了我一款洞庭紫云,用明前碧螺春嫩芽做成的红茶,开罐闻,香气氤氲,有空山幽野间的脱尘之气。紫云虽好,但是好味难得,因它用嫩芽制成,且发酵度为90%左右,非常娇嫩,我试用紫砂、白瓷盖碗、石壶冲泡,发现口感皆不是最完美,后来偶得一法,倒是颇有滋味。第一泡的紫云香气充盈,茶汤呈淡蜜色,当真为陆羽所说的“隽永”,尝过的人皆赞好味。只是此茶细嫩,三泡开外,则无姿色,非渴莫饮了。

第一次用此法冲泡时, 恰得一桶宝华寺山泉水,那两日工作吃紧,人也略感疲惫,窗外还有雾霾。午休时分,我坐于茶案前,看《碧山》,见那放了紫云的小瓷瓶亭亭立于茶案之上,想着前几日,虽匀了半烫不热的温水,且弃了紫砂与陶壶,只用那白瓷盖碗,却还是将它泡老了,就突发奇想,将一个荷花样的黛蓝骨瓷茶漏用开水烫了,将一茶勺紫云置于其上,又将那宝华寺的山泉水匀温,比那正经告之的70度略略烫上几分,用个白瓷小壶将泉水慢慢浇注下去,一时间,浓郁的香气盈满了整个房间,这是我一个人独自体验到的静谧与殊胜之境,仿佛置身空山幽谷,身边一捧一捧的全是百花香,若有若无,将我醉倒,一时间也忘了忧烦,静心吃得好茶。

而这里要说的是,紫云因为叶芽细嫩,焙制过程又清洁得很,不用经过洗茶,第一泡即可品饮,因为那茶第一次遇到水的滋味,当真是最好的,从香气和味觉以及与之产生的通感,都像极了初恋,可遇不可求的清远之境。

第一次在公开场合用此法泡紫云,是在一位书法老师的工作室,众人皆在谈书论画,茶席边只留我与一位同修书法的姐姐在聊天,我用他们的茶漏盛了自带的紫云,静静浇注下半烫温水,那水不过是一般的纯净水,然那清新的香气还是将众人吸引了过来,因为茶叶在没有了壶身的束缚后,在空气中自在挥洒,先是博了众人嗅觉上的一个惊艳,后来一盏盏吃下来,也赞好,吃惯了俨俨的普洱与岩茶,紫云的小清新颇得人心。

后来又与那茶美人相逢,她带了自己新做的绿茶来,唤作“洞庭紫云桃花香”、“洞庭紫云碧螺春”的,在清明过后谷雨之前,桃花将开之时采摘,将明前头茶留到明后刚过采,乘这长到饱满之时,将原来头茶的精华保留住,既得细嫩之味,又有含苞待放的饱实之香,都是清雅的好滋味。那日我们在阳澄湖边一个朋友的院落里,在一把清朝末年的木头条案上泡了这两款紫云,那时候是春末的黄昏,那水边湖光粼粼,金色阳光像碎金粉一样铺撒了天地,清风夕照,古案清茶,饮一盏,花落心头,水自流,拂花轻叹,茶醉人还,唱一曲,春花秋月,何似在人间。

名家评论

苏州文化是普遍性的、民间性的,有渗透性和弥漫性,长在江南这片土地上,恰好是一种顽强。《食笺》根据不同美食用不同文风,是苏眉的讲究之处,也表现出苏州人的精致和讲究。

——江苏省作家协会名誉主席 范小青

《食笺》是轻松的,带着满满回忆的书,是苏眉老师对饮食文化的记忆。苏式生活就是在吃喝玩乐的同时,表达悠闲的心态,苏式生活的精致就是要用时间慢慢地做。

——一级作家 王稼句

创作的过程是不断释放,通过一种填埋,激发自己写作的能力。《食笺》是一种新的呈现方式,有空白页,可当笔记本,更贴合当代人阅读兴趣和审美。江南文人从来不缺少欣赏抽象美的能力,这种视角非常需要我们当代人学习,具有启发意义。

——书籍装帧设计师 周 晨

(2025年6期)

![]()

![]()