文艺中的“战争与和平”

——陈维亚委员谈抗战题材文艺作品的创作与民族精神

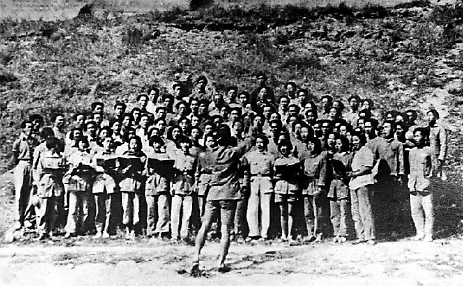

1939年,鲁艺师生在延安演唱《黄河大合唱》,冼星海担任指挥。中华民族的怒吼声,透过艺术的感染力强劲地传遍了全中国乃至全世界。

当下抗战题材的文艺创作须认真、严肃

文化周刊:当下抗战题材的文艺作品非常多,但质量良莠不齐,甚至在前段时间还出现了一批情节夸张、遭人诟病的所谓“抗日神剧”,您如何看待此类作品及现象?文艺工作者应该持怎样的创作态度?

陈维亚:我们总是说,艺术要源于生活,再高于生活,因此文艺工作者要在真实生活的基础上进行艺术再创造。脱离了社会现实,拍出所谓的“抗日神剧”,比如出现一挥拳打倒诸多日本人的场景,是非常滑稽的。如果真是这样,中国人民的抗战胜利就来得太容易了。要知道,8年抗战中国人付出了多少生命的代价啊!那是一场持久的艰辛的浴血奋战,经过了退却、防御、相峙、反攻几个大阶段,国歌中有一句歌词是“把我们的血肉,筑成我们新的长城”,我们的抗战胜利是由诸多革命先烈的血肉之躯“铸造”而成,这不是唱着玩的,而是在严肃地讲述着我们为维护民族独立、抵抗外来侵略所付出的惨烈代价。前段时间出现的“抗日神剧”,也许它创作的出发点是好的,但在创作方法、创作态度上不够严肃。

反观国际影视作品,也有大量关于二战题材的电影,比如《斯大林格勒保卫战》、《这里的黎明静悄悄》、《拯救大兵瑞恩》、《珍珠港》,都是一些经典作品。这些经典作品有个共同之处就是建立在极力还原战争真实场景的基础上的,通过这种真实的残酷,来反衬反法西斯人的坚强信念和刚毅形象。因此,创作抗战题材的文艺作品,我们的态度要认真、严肃、真诚,对这段历史要心存敬畏。我们不怕在影视作品中反映日本帝国主义侵略者的残酷,那种血色的恐惧的东西只能更加反衬中华民族的无比坚强。比如《拯救大兵瑞恩》,虽然这个电影宣传的是美国人的价值观、世界观——为了一个士兵,为了让一个母亲不再失去她唯一的儿子,牺牲再多人也要把他拯救出来,但在表现战争场景时,表现战争中的人性时,都是真实的,都是感人的。这种影视创作的认真态度值得学习。