【编者按】2022年,民进中央开展理论研究机制探索,由民进中央主席蔡达峰任组长,机关从事思想政治、组织发展、宣传教育、参政议政、会史研究等工作的部分干部为组员,成立“加强民进的作风建设”课题组。课题组成员分工合作,针对民进当前作风建设的需要,围绕“如何理解作风”“如何理解民进的优良作风及建设历程”“如何理解参政党作风建设的要求”三个方面的问题,梳理相关资料,提出意见建议,形成了6份专题报告。本文系专题报告之一。

“作风”一词在当下是个常用词,人们对它的理解也不会有偏差,通常是指工作和生活上一贯表现的“态度、行为”。

按《现代汉语词典》(第5版)解释:【作风】名①(思想上、工作上、生活上)表现出来的态度、行为。如:正派|反对官僚~②风格:他的文章~朴实无华。[《现代汉语词典》(第5版),商务印书馆,2005年6月第5版,2007年8月北京第372次印刷,第1826页]

查《辞海》(缩印本)作风的解释 ①工作上或生活上一贯表现的态度、行为。如作风正派。②文艺作家在一系列创作中所表现出来的特有的手法、技巧和风格。也指一个时代的文学风格,参见“风格”。[《辞海》(缩印本),上海辞书出版社,1979版,1980年第1版,第231页]

《辞源》上“作”[作:①兴起。②为。③创作,撰述。④制造。⑤及。⑥削。⑦同“做”。⑧通“诅”。⑨始。通“乍”。⑩工地,作坊。(11)见“作料”。《辞源》1~4,第一册,北京商务印书馆,1983年修订第1版,1986年6月北京第3次印刷,第194页]和“风”[风:①空气流动为风。②教化,感化。③风气,风俗。④风度,作风。⑤声势、气势。⑥奔逸,走失。⑦乐曲的通名。⑧中医指“六淫”之一。⑨通“疯”。《辞源》1~4,第四册,北京商务印书馆,1983年修订第1版,1986年6月北京第3次印刷,第3404页]都有词条,并没有“作风”一词的词条。

对于“作风”这么一个常见的词语,开展一些探源研究是十分必要的。

一、探源

十九世纪二十年代,清末民初,随着留日学者回国,日语借词大量进入汉语,“作风”一词会不会是来自日本的借词?已经有大量的学者对汉语中的日语借词进行过研究,成果也很丰富,但是我依然没有查到一项涉及“作风”这个词的研究成果。

得益于近些年来,近代报刊数字化工作进展迅速,对于一些文章、词语的查询变得十分方便,我主要使用“爱如生申报数据库”、“全国报刊索引”(https://www.cnbksy.com/home,上海图书馆主管主办),这个索引的数据库包括了,《晚清期刊全文数据库》(1833-1911)、 《民国时期期刊全文数据库》(1911-1949)、《字林洋行中英文报纸全文数据库》(1850-1951)、《中国近代中文报纸全文数据库》(1893-1949),还有已经数字化的《新青年》。

二、出现

(一)经过在上述已经数字化的报纸、杂志上,对“作风”一词的检索,在结果中需要排除三种情况,第一种是没有标注标点符号造成的“作”和“风”连在一起。第二种情况,上文的最后一个字是“作”,下文的第一个字是“风”,偶然连成了“作风”,这种情况最多。排除了上面三种情况后,确认“作风”作为一个词,最早出现在中国报刊上,是周作人(时任北京大学文科(文学院)教授)1918年发表在《新青年》上的《日本近三十年小说之发达》,其中有“故决议尔后当一变从来之作风”。[《日本近三十年小说之发达》,周作人,《新青年》第五卷第一号,1918年7月15日],经研究这篇文章全文,判断文章中“作风”一词指的是小说风格。

《日本近三十年小说之发达》,周作人,《新青年》第五卷第一号,1918年7月15日

《日本近三十年小说之发达》(1918年4月19日在北京大学文科研究所小说研究会讲演)原文如下:“今以戏作为业者,仅余等二人,及此他二三子而已。此无他知识日开月进,故贱种史之妄语,不复重也……夫剧作者,本非以示识者,但以导化不识者也。倘犹依然株守,非特将陷于迁远,流子曩昧,其弊且将引人于过失,故决议尔后当一变从来之作风,谨本教则三条之趣置以从事著作。再余等虽属下劣践业,唯与歌舞伎作者,稍有差别,乞予鉴察为章。”

随后,在《新青年》上,“作风”又出现了6次,分别是:

1919年2月15日发行,《新青年》第六卷第二号第112页《可爱的人》(俄国Anton Tshekhov著 周作人译)后的附录文章《Ljov Tolstoj对于〈可爱的人〉的批评》:“Anto Tshckhov(1860-1904)本是医师,初作短篇两卷,很有诙谐趣味。一八八〇年后,时势改变,他的作风也变了;虽然仍带滑稽,却满篇有一种阴惨之气。其时亚力山大三世即位,听了旧党的话,大行虐政,民气颓丧, Tshekhov所写,便是此时的现象,所以有人说他著作里的人生是灰色的。他以短篇出名,与法国Maupassant并称,但只是技术相似,思想实不尽同:他虽悲观现世,对于将来却有希望,如剧本《樱树国》所说,十分明了。所作小说共十六册,译成汉文的有《塞外》及《戚施》两篇,载在《域外小说集》中。”

1920年12月1日发行,《新青年》第八卷第四号417页《做诗的一点经验》(俞平伯):“后来继续做《冬夜之公园春水船》在《新潮》登载。以人家底批评看来艺术或稍稍进步些,但这几首诗都染上很浓厚的旧空气。且作风太偏于纯粹写景一面,也不是新诗正当倾向,所以我后来很懊悔把未成熟的作品胡乱径行发表。”“我很信好诗是没有物和我底分别的,是主观客观联合在笔下的。惭愧我没有这般的关才,只有心向着路上去学步。即以最近所做的而论,其中或还不免有旧诗词底作风。这足流露于不自觉的、我承认我自己底无力。”

1920年12月1日发行,第八卷第四号427页《幸福》(俄国阿尔支拔绥夫作 鲁迅译):“Artsybashev 的著作是厌世的,主我的,而且每每带着肉的气息。但我们要知道,他只是如实描出,虽然不免主观,却并不非主张和煽动。他的作风,也并非因为写实主义大盛之后,进为唯我,却只是时代的肖像:我们不要忘记他是描写现代生活的作家。对开他的‘Sanin’的攻难,他寄给A.Billard的信里,以比先前Turgenev 的《父与子》,我以为不错的.攻难者这一流,满口是玄想和神闷,高雅固然高雅了,但现实尚且茫然,还说什么玄想和神闷呢?”

1921年5月发行,《新青年》第九卷第一号70页《哈姆生和斯劈脱尔——新的诺贝尔文学奖金的两文豪》(沈雁冰):“哈姆生每同情于被损害者的阶级,他的作风颇与俄国的文家相近,因而很有人说哈姆生是受了俄国文学的影响,尤其是受了陀斯妥以夫斯基的影响。这话实考起来,实在有点不对。我们诚然不能不是认俄国在脑威很是风行,比什么国都风行些,但要晓得俄国轮进脑威尚不过二三十年的事,当哈姆生初做小说的时候、俄国文学在脑威尚没有种呢!至于说哈姆生特受陀斯妥以夫斯基的影响,更为无据,因为在二十年以前,脑威人尚不知有陀斯妥以夫斯基,而哈姆生第一期的著作却早已发表过不少了。不过如说脑威文学家在俄流行的更没有一个比得上哈姆生,倒是千真万确。欧战之前,俄国剧场内最博欢迎的戏曲便是哈姆生的戏曲。”

1921年8月1日发行,《新青年》第九卷第四号407页《一队骑马的人》( 脑威(挪威)包以尔(J.Bojer)著,沈雁冰译):“包以尔 (Johan Bojer 1872—— )脑威(挪威)现代大小说家,在他本国,和哈姆生(Kunt Hamsum)齐名。他虽然不曾得到什么诺贝金尔奖金,但我们读他的《人生》 《谨的势力》 《伟太的饿者》《宝地》等等作品,应该觉得他并不比哈姆生,或其它的现代作者弱了些。关于他的作风,及生平,我在《小说月报》本年四号上约略说过一点,此处不多说了。”

从以上用例可以看出《新青年》中的“作风”,都是表示文艺作品的风格。

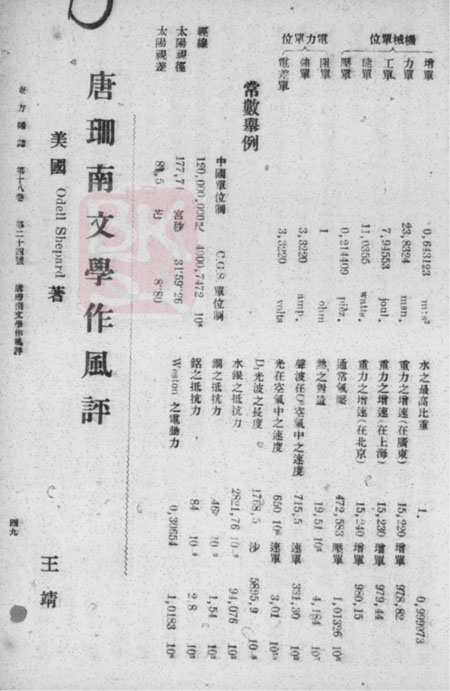

(二)借助“全国报刊索引”对“作风”一词进行查询,在这个系统上查到的,“作风”一词首次出现:《唐珊南文学作风评》,也是指文学作品的风格。

《东方杂志》1921年第18卷第24期,49-57页

接着“作风”逐渐出现多起来

《诗人克鲁的作风》,化鲁,《东方杂志》1921年第18卷第7期,81-83页

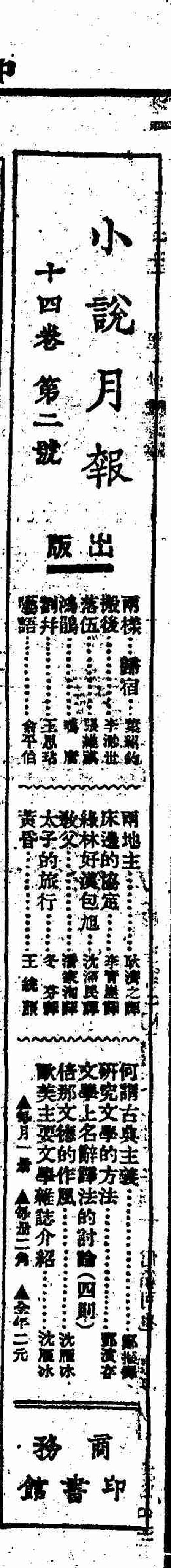

《倍那文德的作风》沈雁冰,《小说月报》1923年第14卷第2期

(三)借助“爱如生申报数据库”,对《申报》上“作风”一词进行查询。《申报》创办于1872年4月30日,1949年5月27日停刊,抗日战争期间,1938年出版了《申报汉口版》,1938年、39年出版了《申报香港版》,1936、37年出版了《申报周刊》,这些都在查询的范围,通过系统检索到含有“作风”的语句信息,共有8630条,经过进一步检索,共有8926个“作风”,(有的语句中含有多个“作风”)。排除了前面说的三种偶尔组成“作风”两字的情况后,余下8043个“作风”词汇。

《申报》1875年3月12日

“作风”首次出现在《申报》上,是以一则杂志的广告的形式,这则广告是为叶劲风的小说《魂游》作介绍:“此等作风外国小说中很多,幸勿以迷信目之”,显然这里“作风”是指小说的风格。

《申报》1923年1月14日“作风”一词首次出现

1923年,“作风”一共出现8次,无一例外,都是描述作家风格或者是作品风格,而且都是出现在广告中的,有杂志广告,有“上海小说写作专修学校”招生广告。如:

《申报》1923年3月16日第3页:“倍那文德的作风……”,沈雁冰(小说月报广告)

《申报》1923年5月13日第19页:“得最近小说作风之先”(商务印书馆广告)

《申报》1923年7月17日第3页:“盈而富有时意思懋与作风均有独到处爱好文艺者”(上海小说专修学校广告)

《申报》1923年7月25日第3页:“盈而富有诗意思想与作风均有独到处爱好文艺者”(上海小说专修学校广告)

《申报》1923年10月6日第19页:“江红蕉张枕绿二氏之作风足为中国最近盛行两小说派之代表”(上海小说专修学校广告)

《申报》1923年10月7日第19页:“江红旧张枕绿二氏之作风足为中国最近盛行两小说派之代表”(上海小说专修学校广告)

《申报》1923年10月10日第8页:“江红蕉张忱绿二氏之作风足为中国最近盛行两小说派之代表”(上海小说专修学校广告)

“作风”在1924年出现5条、1925年13条,应用范围逐渐由小说扩展到诗歌、雕刻、绘画,1926年“作风”一词大幅度上升到137条,范围进一步扩展到音乐、电影、戏曲。在随后十多年的时间里,“作风”一词大量出现,除了应用上面的范围外还扩展到建筑、摄影展览、博览会、汽车的风格描述。词义大致没有变化,都是用“作风”来描述这些事物的特点和风格。

1927年6月12日第22页“剧场消息”:“敏陆美玲合演、全剧作风别具、有柳暗花明之妙……”

1928年11月16日第11页“刘海粟留别画展今日开幕”:“无美不臻、其最近作风有唐宋之朴厚……”

1930年12月24日第18页“纽约汽车展览会平宝善”:“承造的目前汽车界的作风趋向于车身低平……”

在梳理查询结果的时候,发现“作风”这个词从最初的专指文艺作品的“风格”,逐渐演变出包含“态度、行为”的含义。

从现有已经电子化的报刊资料看,“作风”作为一个独立的词,从一开始的仅仅描述文学作品的“风格”,慢慢演变到描述音乐、电影、戏曲又扩展到建筑、摄影展览、博览会、汽车展览,词义没有变化,大致还是指某件作品的风格,那么“作风”一词又是怎么演变成现在“态度、行为”的词义呢?

三、演变

(一)使用“全国报刊索引”继续对“作风”一词进行查询,在这个系统上查询到了“工作作风”,它首次出现了和描述文艺作品“风格”不同的用法。

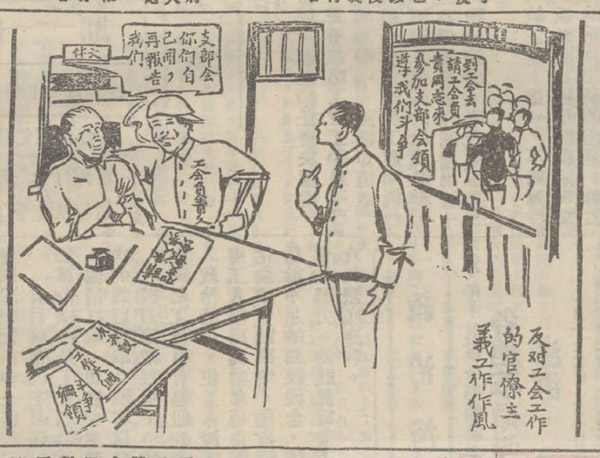

《苏区工人》1932年11月15日第12期第1页的插画《反对工会工作的官僚主义工作作风》。

接着逐渐出现了和原来词义不同的用法:

1933年《人报旬刊》,平原,第1卷第7/8期,14-15页《强盗作风改变》

1934年《国画月刊》,贺天健,第1卷第2期,20-22页《书画会与作风之是非》

1935年《社会新闻》,柳絮,第13卷第1期,28-30页《英国乞丐的作风》

1936年《 读书生活》,第3卷第8期,5-6页《侵略者的作风》

1936年《红色中华》第247期,2页“转变了工作作风后,延水北区三天内的扩红动员……”

这些“作风”的用法显然有别于最早出现在报刊上的用法,已经有现代汉语“态度、行为”的词义了,从检索到的情况看,这时期,“作风”新旧词义是并用的。

(二)继续借助“爱如生申报数据库”查询《申报》上“作风”出现的情况。

《申报上海版》1934年8月28日首次出现“政治作风”

1934年的8月28日,新词义的“作风”在《申报》首次出现,是在文齐写的《旱魃在地球上》一文中:“我竟然由这几个国度对于今年旱灾之反应中,看出中美苏三大国家的民族性,国民性,政治作风......等”。

1936年的11月16日《申报》首次出现“工作作风”

1936年的11月16日,新词义“作风”在《申报》第二次出现,是《中苏文化》杂志的广告,是一篇文章名《论苏维埃的工作作风》,作者是晓戈。这是“工作作风”在《申报》首次出现。

有意思的是,1934年、1936年出现新词义后,1937年《申报》上没有出现一条新词义的“作风”,1938年新词义的“作风”47条,1939年新词义的“作风”111条,自此,大量现代词义的“作风”频频首次出现,如“政治作风”(1934年首现,22条)、“工作作风”(1936年首现,9条)、“绅士作风”(1938年首现,5条)、“党的作风”(1941年首现,17条)、“官僚作风”(1941年首现,33条)、“民主作风”(1945年首现,63条)、“八路的作风”(1946年首现,1条)。其间还出现,“艰苦奋斗的作风”“学者作风”“优良传统作风”“抗大的作风”“边区的作风”“模范作风”等新词。

在新词义“作风”的应用上,除用在国家上,如“俄国亦保持其原来作风”,还用在政治人物上,如“这原是斯大林一贯的作风”,用在外交上,如:“白崇禧王正廷等要求改变外交作风……”,“作风”的新词义已经与现在的词义相差无几了。

在新词义“作风”首现以后,形成和旧词义并存的状况,但明显能感受到此长彼消的态势,作为新词义用法越来越多。

四、“苏区”的作用

自查到“作风”新词义最早是出现在苏区的杂志上的信息后,我又转向研究“作风”一词出现在苏区时期的报刊和文件上的情况。

中央苏区,地跨赣闽粤三省,土地革命战争时期由毛泽东、周恩来、朱德等老一辈无产阶级革命家领导创建 ,为土地革命战争时期全国最大的革命根据地,是全国苏维埃运动的中心区域,是中华苏维埃共和国党、政、军首脑机关所在地 。时间跨度从1927年11月至1934年10月。当时,全国苏区面积总计约40余万平方公里,人口3000余万,主要有中央苏区和湘赣、湘鄂赣、闽浙赣鄂、豫皖川、陕湘粤西厢月、川黔琼崖、广西右江闽东陕甘边、陕北等苏区。

我先查询了《建党以来重要文献选编》(中共中央文献研究室和中央档案馆合编),通过检索“作风”关键词,发现如下:

“作风”一词首次出现在1930年5月5日,《中共中央政治局给共青团中央的信》,后载于1930年5月17日出版的《红旗》第102期。“一切不与青工接触的书生作风,一定要在工作中肃清。”[第7册 第181页]这也是新词义的“作风”首次出现在公开出版物上。

1931年2月22日,在《中共中央总书记向忠发给共产国际的报告》中,“还有因为做工作同志没有养成读党报与写文章的工作作风,所以常因稿少不能按期出版。”[第8册 第85页]这是“工作作风”首次出现在中共的文件中。

1932年2月19日,在《中共中央给四川省委的信》中,“即是说要把最负责的几个干部分配到中心工作上去,和支部同志生活打成一片,坚决执行新的作风。”[第9册 第164页]

1932年9月17日,在《周恩来关于前线上的地方工作问题给中央苏区中央局的报告》中,“这也就是中央所指斥的实际工作与政治任务不求吻合的实际工作机会主义与官僚主义工作作风”[第9册 第470页]“我们必须以新的工作方法,来转变领导机关的官僚主义、形式主义的工作作风”[第9册 第470页]“这种官僚主义的作风,必须坚决改正与肃清。”[第9册 第475页]“官僚主义工作作风”“形式主义的工作作风”“官僚主义的作风”都是在中央文件中首次出现。

1932年11月21日,《中共苏区中央局关于粉碎敌人大举进攻地方党部紧急动员工作检阅的决议》(后载于1932年11月30日出版的《实话》第十期)“没有真正执行面向支部、面向群众的工作方式,官僚主义的工作作风,强迫群众、命令群众……”[第9册 第579页]“肃清官僚主义、形式主义、强迫命令的工作方式与作风”[第9册 第581页]。

1932年11月29日,毛泽东主席,项英、张国焘副主席签发了《中央人民委员会紧急决议——关于战争动员和工作方式》,其中决议中有“这种强迫命令的方式不仅表现于紧急动员中,而且充满了苏维埃的各种工作中,助长这种工作作风的发展”[第9册 第596页]“同时创造苏维埃新的工作作风”[第9册 第597页]“苏维埃的工作作风,是群众化、实际化、组织化、纪律化,都具有艰苦斗争的坚忍性,一切脱离群众的办法,都是官僚主义作风”。[第9册 第598页]

1933年5月11日,朱德在《怎样学习行军》,写到“四军的作风迅速,随时都见到他们在跑。”[第10册 第203页]

除了在《建党以来重要文献选编》检索到的结果外,还查到1932年7月30日发表在中央苏区刊物《青年实话》第3期《反对官僚主义的作风》一文[《中央苏区新闻出版印刷发行史》,中国社会科学出版社,2009年9月第一版,第615页],作者是中央苏区少年队中央总队长、少共中央苏区分局书记、中共中央苏区分局委员李才莲烈士[ 李才莲,男,1913年出生,1927年,参加农民协会。1928年冬,加入中国共产党,后参加兴国暴动。历任少共上犹中心县委书记、少共广昌中心县委书记、江西省儿童局书记、少共江西省委书记、少共福建建宁中心县委书记、少先队中央总队长等职。主力红军长征后,留苏区领导游击战争,任少共中央苏区分局书记、中共中央苏区分局委员。1935年5月,在瑞金突围时不幸牺牲]。

1933年11月,毛泽东同志作《长冈乡调查》调查报告后,苏区老百姓反应热烈,还编了一首民歌《苏区干部好作风》。歌词是:苏区干部好作风,自带干粮去办公。日着草鞋干革命,夜走山路打灯笼。[《红军时期江西革命歌曲研究》,陈雅萍,浙江师范大学硕士学位论文,论文提交时间2012年6月2日]

江西兴国县还专门建有“兴国苏区干部好作风陈列馆”。

1933年11月,毛泽东同志做《长冈乡调查》,表彰了兴国模范县和长冈乡干部后,由群众创编的

1934年6月2日,潘汉年在《斗争》第六十二期发表文章《这样的作风好不好》[中国共产党苏区中央局机关报《斗争》,第4辑,中国井冈山干部学院,中国发展出版社,2017年9月第一版,第185页],主要是针对苏区官僚主义作风展开的批评,文中两处用到“作风”,编者的评论中八处用到“作风”。

在长沙研究者周国环收集的《中国土地革命时代诗词集》还有一首专门歌颂毛主席艰苦作风的民歌,成于1928年冬。歌词如下:

井冈山革命根据地

山上溪水弯又长,八面山头放豪光,

红军哨口在山头,好比天然大城墙。

八面上呵山连山,哨口做在山上面,

反动白狗来进攻,有命来哩没命还。

井冈山头连青天,汪洋大海不见边;

比起恩人毛委员,高山嫌低海嫌浅。

毛委员带头吃野菜,艰苦作风传万代,

红军吃了苦野菜,天大困难脚下踩。

[《中国土地革命时代诗词集》,收集者周国环不断在网上更新。]

在“作风”这个词从最初的专指“文艺作品的风格”逐渐演变出包含“态度、行为”的含义的过程中,二十世纪二三十年代,中国共产党领导下的苏区起到很大推动作用,这是源于中央苏区的强大的组织系统和宣传系统。1927年,党的八七会议以后不到半个月,8月21日,中共中央又发出了关于《宣传鼓动工作》的第4号通告,对中央和各省、市县党委的报刊宣传工作作出了全面的部署。1928年7月中国共产党第六次全国代表大会通过的《宣传工作决议案》中,也对报刊创办与党建读物出版作了规定,认为“在残酷恐怖阻碍口头宣传与鼓动的条件下,各种形式的刊物宣传,报纸,传单,小册子,宣言等,已获得极大重大的意义了”。要求“在党各临时政治运动中应注意与改善传单宣言小册子的内容以及印刷”。在这种背景下,苏区的出版发行印刷业欣欣向荣,包括《斗争》在内的苏区报刊达上百种以上,比如,《战斗》《红军日报》《红军报》《通讯》《苏维埃》《战士报》《火炉》《挺进》《青年实话》《通讯》《福建红旗》《列宁青年》《反帝周刊》《赤报》《前敌日报》《政治简报》《政治通讯》《党的生活》《组织通讯》《宣传通讯》《红旗日报》《红旗》[《中央苏区新闻出版印刷发行史》,中国社会科学出版社,2009年9月第一版,第23页]等这些报刊对新词义“作风”的传播起到非常重要的作用。

五、结论

据湖北工业大学副教授张莉的调查,“作风”一词最早出现在日本是1423 年,最初日语的“作风”只有指“作品风格”的用法,而没有“态度、行为”的用法。通过前面的资料检索,“作风”一词1918年首次出现在中国报刊后。很长一段时间也只是指“作品风格”,在二十世纪二三十年代,中国共产党领导的苏区开始将“作风”一词的词义,由文艺作品的“风格”,扩展到组织或者个人“态度、行为”。二十世纪二三十年代,两种词义的并用,到此消彼长,直到今天,“作风”一般就专指“态度、行为”了。

曾研究《新青年》日语借词[《《新青年》(1915-1926)中的日语借词研究》,北京外国语大学博士论文 作者张莉 指导老师 朱京伟 成文日期 2017年5月19日]的张莉老师认为,日语中的“作风”是日本人利用古汉字“作”和“风”创造的日语汉字词,最初只有“作品风格”的用法。

有意思的是现代日汉字典,解释日本语“作风”时,已经有现代汉语“作风”了,如:《日汉辞典》和汉字同形的日语“作风”,さくふう【作风】解释如下:(名)①作品的风格;②手法;作风。[《日汉辞典》,上海外语教育出版社,1991年5月第一版,第220页]是不是可以推断,古汉语“作”和“风”在日本被创造出日语词“作风”后,二十世纪一二十年代传入中国,经过几十年的演变,现代词义的汉语“作风”的词义,又被日语采纳。

在梳理材料的过程中,不少文章或者字典用英文词style去注释“作风”。现代汉英字典中,确实把“作风”翻译成英文:style,way,style of work。英汉字典中把style翻译成中文:风格。查1815年至1823年陆续出版的中国最早一部汉英、英汉字典,《华英字典》中的style表述:STYLE or manner of writing 文理。[《华英字典》马礼逊编著1815年至1823年版(影印本)第六卷 第415页]在1950年由郑易里等初编,1957年修订,1965年出版的《英华大辞典》中,style的解释:①风,风格,体裁,式样,型②文体;说话的态度、语调③模样,仪表,态度,风采;品位,品格④时髦,时式,时势,时尚。⑤称呼,尊称。⑥历法⑦(从前在蜡板上写字用的)铁笔。作动词用:称,命名,呼。[《英华大辞典》郑易里等编 时代出版社 1957年12月北京新1版,1965年6月第18次印刷 第1302页]

日语中,直接把style作为外来语,用スタイル表述:姿势;样式、风格作风;类型;(文艺)文体。[《袖珍日语外来语词典》史群编,商务印书馆,1988年5月第1版,第168页]

从目前收集到的资料,大致可以推断出:

一是“作风”一词首次出现在中国报刊上大约在二十世纪一二十年代,最初的词义是文艺作品的“风格”,大概率是来自日本的借词。“作风”首次出现在中国报刊上后,相当长的时间专指文艺作品的“风格”,后又延伸到音乐、电影、戏曲、建筑、展览等领域。

二是“作风”的词义在随后的一二十年里,即二十世纪二三十年代,由单纯指文艺作品的“风格”演变成包含个人、组织的“态度、行为”双重词义,在此演变过程中,中国共产党执政的苏区起到引领和推动作用。在1931年出版的《新文艺辞典》和1934年出版的《新名词辞典》中,词义的解释仍然是文艺作品的“风格”,而那时期的苏区已经赋予“作风”新的词义了。

1931年《新文艺辞典》顾凤城等

1934年新生命书局《新名词辞典》

这一时期的苏区,不仅在1928年的民间流传的歌曲中出现了现代词义的“作风”,而且在1930年苏区公开出版物上也出现新词义的“作风”,1932年还出现在以工人为读者对象的《苏区工人报》的漫画里,1934年又把“作风”一词编到民歌中等等,说明在苏区,群众已经完全理解和接受了“作风”的新词义。中央苏区的文件标题、文章标题也开始出现现代词义的“作风”一词,说明在整个苏区,全体干部群众对“作风”一词的新词义认识已经达到相当的一致。在这个过程中,中国共产党内部的文件和公开的出版物,频频出现新词义的“作风”。中国共产党在“作风”这个词上展现了创造性。我认为是当时的苏区环境为新词义“作风”的诞生创造了条件,当时苏区面临各种困难的局面,需要一个精神层面的、一说就明白的、高度概括的表述词语,作为各项工作状况的描述。新词义的“作风”好用、管用,于是得到广泛的应用。

新词义“作风”出现在苏区报刊上要比其他地方早好几年,《申报》上海版,1934年首次出现“政治作风”,1936年首次出现“工作作风”。有意思的是,在国共第二次合作期间,《申报》还于1938年12月18日发表了毛泽东的文章《论新阶段》,文章中三处出现新词义的“作风”。第二次国共合作,又为中国共产党发明创造的新词义“作风”向全国传播提供了条件。

三是到了二十世纪四十年代,对于“作风”的运用,已经是文艺作品的“风格”和“态度、行为”两种词义并存了。曾参与民进创建的郑振铎,在1941年为同样是民进早期会员的画家程及画集作的序中写道:“程君日挟画具,随处写生。然当举行两次个展,而所陈列的画幅却只是数十幅之精品”。“题材不离上海社会的众生相,亦间有静物写生。然其清新豪盛之作风,已足雄视一时矣”[《程及水彩画集》序,郑振铎,《新缘集——程及水彩画艺术研究》,杨德贤主编,河北教育出版社 第4页 2011年4月 第1版,第1次印刷]。随着中国共产党的影响力越来越大,“作风”一词新词义被广泛接受,二十世纪四十年代后期,中国报刊上“作风”一词,已经是专指组织或者个人的“态度、行为”了,很少再有指文艺作品的“风格”了。

本研究仅仅是一个初步的梳理,由于时间、精力有限,还没有对一些问题进行深入研究,比如谁是第一位使用新词义“作风”的人?第一次出现新词义“作风”的党的文件是谁起草的?起草过程有没有对这个词开展讨论?还有一种猜想,当时俄语中有类似词义的词,苏区有关同志翻译这个俄语词的时候,找到了“作风”这个词来表达,这个首次翻译者是谁?除此之外,我还没有对8000多个出现在《申报》上的“作风”一词做进一步详细的统计分析。这些都是本研究的缺憾,加上本人自身水平有限,观点不一定正确。随着更多的资料电子化,加上史料的进一步收集,特别是对中央苏区时期相关刊物的深入研究,一定会有新的发现,这个课题才刚刚开始,远没有结束,希望更多学者做进一步研究。

作者按:

本文得到了中央党史和文献研究院李铁军、朱昔群同志,教育部语言文字应用研究所郭龙生研究员,民进会员、人民大学张立波教授,北京外国语大学日语学院朱京伟教授,湖北工业大学张莉副教授,北京师范大学文学院博士研究生韩冬阳等会内外专家的帮助。特别是日语专家张莉副教授,在接到我的求教后,专门抽出宝贵时间,查询相关资料,撰写了《关于“作风”一词的调查报告(草案)》供我参考,在此表示衷心的感谢!也要感谢民进会员、北京外国语大学欧洲语言文化学院的院长柯静教授,热心帮我联系日语专家。

非常巧合的是,本研究主要的信息来源《申报》,1949年5月27日是停刊日,这一天报纸的第一版刊登了《中国民主促进会留沪人士为上海解放告全市同胞书》。

谨以此文致敬我们民进前辈!

参考书目:

1、《日源外来词探源》

2、《汉语外来语词典》

3、《简明汉日词典》

4、《毛泽东影响中国的88个关键词》

5、《日汉大辞典》

6、《新袖珍日汉词典》

7、《中央苏区新闻出版印刷发行史》

8、《简明日汉词典》

9、《日汉词典》

10、《斗争》第一至第四卷

11、《中央苏区新闻出版印刷发行史》

12、《中央苏区时期中国共产党革命话语体系建构及应用》

13、《中央苏区政治动员研究(1927-1937)》

14、《中央苏区红色文化传播载体研究》

15、《申报的兴衰》

(作者朱一多,邮箱:zhuyiduo@mj.org.cn)