李东桥近照

被誉为“秦腔王子”的李东桥,从2011年始,又实实在在地大火了一把。那年3月7日,由他领衔主演的秦腔现代戏《西京故事》正式亮相。问世两年多以来,该剧已演出300余场,不仅牢牢占据了西安舞台,还4次奉调进京参加国家各类重大活动,14次走出陕西,至今已在北京、上海、天津、重庆4大直辖市及广州、长沙、武汉、兰州、成都、昆明、合肥、长春等多个省会城市和湖南湘潭、山西芮城等地演出,总行程约30000公里;连续两年入选教育部财政部文化部“高雅艺术进校园”活动,已有百余所高等院校师生观看。一时间,观众街谈巷议,大学生击掌叫好,媒体广泛聚焦,专家交口称赞,领导高度肯定,创造了我国现代戏领域罕见的壮观景象。2011年10月,这部刚刚诞生半年的秦腔大戏,赢得第十二届中国戏剧节“优秀剧目奖”;李东桥也同时荣获优秀表演奖;2012年4月,他荣登第22届“上海白玉兰奖榜首”;2013年6月,在由中国文联、中国戏剧家协会共同主办的第26届中国戏剧“梅花奖”评选中,东桥成功地“梅开二度”并雄踞榜首;10月在刚刚落幕的中国艺术节上,他又荣获第十四届“文华表演奖”。凭借《西京故事》中的小人物罗天福,已届知天命之年的李东桥,迎来了自己粉墨生涯里的第二春。

李东桥,国家一级演员,当今大西北秦腔的领军人,现任陕西省戏曲研究院艺术总监,民进陕西省戏曲研究院支部主任。早在1985年,年仅24岁的李东桥便因成功饰演《千古一帝》中的秦王而一举成名,获得了陕西秦腔演员的第一个中国戏剧“梅花奖”。此后的二十多年里,随着李东桥主演的《太尉杨震》《真的?真的》《留下真情》《谢瑶环》《游西湖》《恩仇记》《黄鹤楼》等等作品不断面世,大大小小难以计数的奖项纷至沓来,奠定了他在秦腔界男演员中无人匹敌的地位,而罗天福形象的成功塑造,更标志着李东桥攀上了艺术人生中最险峻最风光的一座新高峰。

咏帝王长歌 少年一举成名

出生于1961年底的李东桥身躯伟岸又挺拔修长,相貌精致而棱角分明,双眸深邃却寒光炯炯,周身豁透出些许高贵优雅、空灵俊秀,又流露着一丝冷峻与不羁。从演员的自然条件来说,李东桥本身就是对完美的最好诠释,是注定为舞台而生的一个精灵。可是,一个堪称悖论的现实是,演员自然条件的优越,并不意味着事业必然的成功,不刻苦,不努力,而仰仗着自身本钱唱戏的人,最终大多流于平庸。好在关中农家孩子李东桥,从小就是个认死理的人,自12岁进入一个县级剧校背粮学艺,他就笃信“戏是苦虫,不苦不成”的俗语,牢记“冬练三伏、夏练三九”的行话,早起晚睡加私功,常常两头不见天,练得筋疲力尽,终以优异的成绩考入陕西省户县剧团,并迅速成为剧团的台柱子。

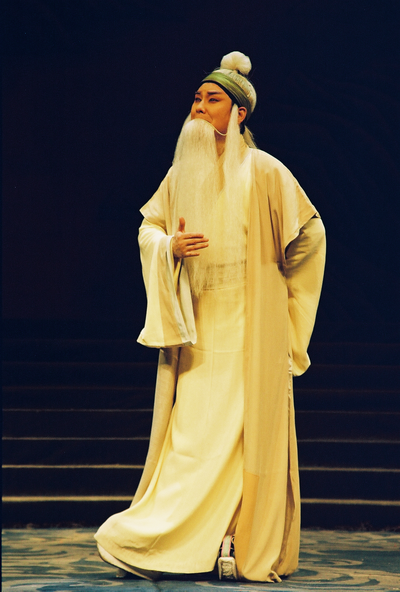

《千古一帝》剧照 李东桥饰秦王嬴政

1984年,李东桥被调入号称“秦腔最高学府”的陕西省戏曲研究院,出演新编历史剧《千古一帝》中的秦王嬴政一角。这位年仅23岁的青年人,紧紧抓住了这个千载难逢的机遇。在小生行当的潇洒飘逸外,他又揉进了须生的沉稳刚劲和花脸的夸张粗犷,以大幅度的形体动作和充沛的感情,来表现秦王的政治气度和复杂的内心情感,唱腔上以洪亮、厚实、醇厚的嗓音,唱出秦始皇的王者之风以及内心的煎熬和震颤,成功塑造出一位既有卓越胆识、雄才大略而又暴戾专横,同时不乏人性和温情的帝王形象。那年,《千古一帝》轰动京城,风靡全国,被拍摄成戏曲艺术影片,还出访海外,在日本14个大中城市巡演,正值青春年华的李东桥也随之声名远扬,摘得了西北秦腔界的第一枝“梅花”。

为避免沦落成昙花一现式的人物,年轻的东桥强迫自己平静下来,沉潜下去,开始有意识地从观念、思维、颖悟力、技能等各个方面审视自己,查找自身的不足,加以有针对性地充实提高。在业务上,他要求自己 “勤思”“苦练”,时刻提醒自己二者不可偏废。同时恶补文艺理论,阅读人物传记,广泛涉猎各种形式的艺术书籍,从中汲取思想养分,以武装自己的头脑。各个门类的艺术形式,秦腔各个行当的特色、院内每位老师的优长,他都尽心尽力地学习,努力做到兼收并蓄。

李东桥这种不拘门派的文化精神,使他演的角色总是透着一股子独有的鲜活和灵性。《千古一帝》(一部、二部)中的秦王嬴政、《蔡伦》中的蔡伦、《太尉杨震》中的杨震、眉户《留下真情》中的金哥、碗碗腔《真的·真的》中的卢巴克,都赢得了广大观众的爱戴和业内专家的好评,遂成为秦腔的顶尖小生。

叹诗圣悲苦 中年华丽转行

2005年,已过不惑之年的李东桥遇到了一个极大的挑战——他被选中担纲大型秦腔历史剧《杜甫》主演。以往他驾轻就熟的角色大都以文武小生应工,用其表现诗圣由壮及老、由老而衰的悲剧人生,显然不行,需要转行须生,这让他感到了前所未有的压力。

《杜甫》剧照 李东桥饰杜甫

重压之下的东桥,反而被激了出了强烈的创造热情和欲望。他迎难而上,进行了全方位的准备:为了熟练掌握须生的表演程式,他将髯口装在皮包里,随时随地拿出练习;为了深刻领会杜甫的思想内涵,把握人物的命运脉络,东桥阅读了三个不同版本的《杜甫传》;为了尽快熟记剧本诗化的台词,他将之密密麻麻地写在手臂上;为了练好多年不用,久已生疏的“僵尸”技巧,他一次次摔得眼冒金星……。经过艰苦的努力和编剧、导演的帮助,李东桥攻克了知识储备、行当技巧等一个个堡垒,渐入佳境。

舞台上的李东桥,光彩照人,艺压群芳。他成功地艺术再现了诗人坎坷跌宕的生命历程,使诗人的才华与激情、惆怅与无奈、悲痛与愤慨等特质淋漓尽致、纤毫毕现地呈现于舞台,契合、升华了当今大多数观众心目中的杜甫形象,得到了广泛的认可。《杜甫》参加第四届北京国际戏剧演出季,被央视“空中剧院”全剧拍摄多次播放,在西北五省区秦腔节、第四届陕西省艺术节上,均荣获优秀剧目奖且位居第一。每每演出结束掌声如潮时,李东桥便难捺心灵的激荡,任泪水奔涌而出,恣意流淌。

吟平凡人生 盛世再攀高峰

从小生到须生的成功转行,大大拓宽了李东桥的戏路,使他在创造人物方面渐渐步入随心所欲的境界。2011年,时任陕西省剧协主席、陕西省戏曲研究院院长,现任陕西省委宣传部副部长的著名剧作家陈彦推出新作《西京故事》,李东桥遂成为主人公罗天福的不二人选。

《西京故事》中的罗天福,属于农民进城务工人员,虽然在乡村曾任过民办教师,还执掌过村长大印,但到了城里,还是城市社会底层的一介二等平民。一个不争的事实是,东桥的扮相气质与罗天福相去甚远,要演好这个小人物,对李东桥来说不啻是攀登一座遍布荆棘的山峰。平素惯于表现叱咤风云的帝王将相、风流倜傥的青年才俊,李东桥从来没有设想过有朝一日自己与农民工形象联系在一起。那些曾经给他带来辉煌的创作经验,此刻完全失去了可借鉴性。

《西京故事》剧照 李东桥饰罗天福

执导《西京故事》的国家话剧院著名导演查明哲,通读剧本后的第一感觉是,这部将要横空出世的作品不同凡响。当很多人为剧中人罗天福与扮演者李东桥之间反差太大而捏一把汗时,他却捕捉到东桥极具感染力且与人物质地极其契合的憨憨笑容……在编剧、导演、主演这三位在各自领域里堪称翘楚的艺术家成功的碰撞之下,在眉碗团全团同仁的努力下,《西京故事》于2011年3月紧锣密鼓地搬上了舞台。至此,“小人物”罗天福,以一种感天动地的穿透力,闯入人们的视野,并迅速走红大江南北,被誉为是“一部现实主义题材的杰作,堪称新时期戏剧的里程碑。”

《西京故事》第四场:老罗的担子还得老罗咬紧牙关往前扛

《西京故事》讲的是生活在当下的一群小人物的故事。剧中倾力塑造的主人公罗天福,有梦想,有担当,有无奈,有抗争,以坚定刚毅的信念,宽厚广阔的胸怀,自强不息的精神,延续着中华民族永恒的守望。看着舞台上那些似乎发生在身边的事,听着那些人们久藏心底说不出来的话,台下的观众任谁都不可能无动于衷,无法不感动不激动,无法不产生共鸣。这个小人物的博大境界,为挣扎在尘世浮华和都市喧嚣中的人们,悠然注入了一种温暖恒久的生命力量。

一部地方剧种的现代戏,《西京故事》井喷式的爆红实属戏剧舞台多年来罕见的现象。这对许多人来说是意料之外,但在李东桥看来,却是于情理之中,因为,最先被这出戏感动的,恰恰是李东桥本人。“不知道流了多少次泪,”他说。“无法计算。演了300多场,平均每场哭三次,一共多少次?就这还不算排练阶段。”“演罗天福,我感到灵魂得到了净化。作为一个演员,一辈子能遇到这样让人动情、忘我的角色,是一种幸运;而这样中华民族脊梁式的人物,如果不能在当今舞台上有血有肉、活生生地表现出来,那是我们的失职。”

《西京故事》的成功,李东桥功不可没。能够将一直处在平凡而琐碎的生活中,并不曾有过任何辉煌业绩的小人物,演绎得顶天立地令人肃然起敬,是东桥创造的奇迹。用感情、用汗水、用心灵、用生命来诠释人物,使他的表演撼人心弦,感人至深。初进西京城的兴高采烈、踌躇满志,发现女儿校园捡垃圾时揪心的愧疚与心痛,面对房东无端怀疑时绵里藏针的铿锵话语,儿子离家出走时他深深的绝望与悲凉,劝子训子时的苦口婆心、微言大义,都表现得层次清晰,情真意切,让观众完全融入了剧情,忘记了这是在演戏。

《西京故事》在北京交通大学演出结束后,演员谢幕长达十几分钟,场内掌声雷动,观众久久不愿散去。

李东桥嗓音圆润厚实,他的演唱腔调之美,字音之正,韵味之厚,音色之醇,令人击节赞叹。无论是和风细雨、娓娓道来的欢音二六,还是苍凉奇崛、奔放激越的大段苦音慢板,听来都令人感到优美舒展,酣畅淋漓。而从人物的特定身份和特定心理出发,并融合戏曲程式所创造的诸多极具表现力的身段,也恰到好处地揭示了罗天福内心的震颤和矛盾,给人留下难以忘怀的记忆。于是,一个极具复杂性、多重性、深厚性,相当难把握的人物,在李东桥细腻、逼真、准确、生动的创造中鲜活了起来,给人以强烈的震撼,深深的启迪和无尽的遐想。农民工罗天福这个独具光彩的典型形象,堪称是秦腔以及“秦腔王子”李东桥为新的历史时期做出的又一新贡献。

李东桥表演气势磅礴,塑造人物出神入化,受到包括年轻观众在内所有观众的痴迷和追捧,也受到了领导、专家的高度赞誉,继而又捧回了多项国家级大奖,可谓实至名归。但他至今仍然每天录制演出的音像,从回放中寻找自己表现不足、需要改进的地方……

如此尊重事业、尊重观众的艺术家,人们当然会生发出由衷的敬佩,并为他大声喝彩,为他热烈鼓掌。

(作者系陕西省戏曲研究院艺术研究中心主任、民进陕西省戏曲研究院支部副主任)

(责任编辑:张禹) |