他在新疆音乐地理苦旅一生

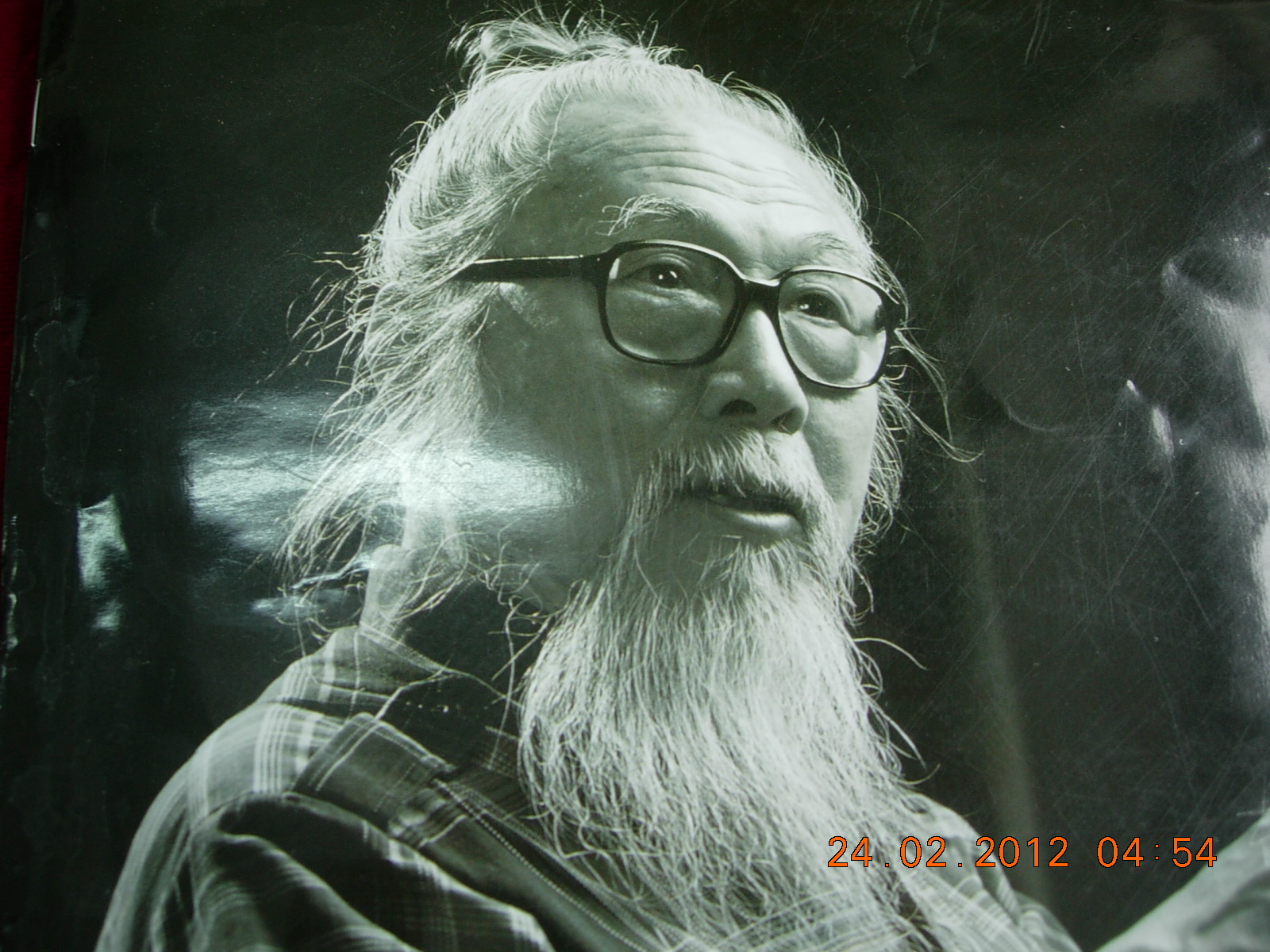

——记民进会员新疆民族音乐艺术家段蔷

龙年伊始,大雪纷飞的某日,78岁高龄的新疆艺术研究所研究员段蔷先生,乘坐近一小时的公交车,赶到民进新疆区委会机关提交了一个建议:《关于建立“新疆民族乐器陈列馆”的建议》,经组织有关专家论证后,被民进新疆区委会作为正式提案报自治区政协立案办理。

段蔷调查研究发现,新疆的考古工作者,在且末和吐鲁番相继出土了古乐器“竖箜篌”,经碘和碳检测,前者是3400年前春秋战国、后者是1700年前魏晋时代的器物。按“竖箜篌”源出於埃及之美索不达米亚,今天新疆民间仍流传源於非洲、欧洲、南亚、西亚—两河流域、波斯、阿拉伯地域的数百样乐器,融汇积淀着世界上最多的乐器种类及其形制和造型,对新疆境内流传乐器种类形制的,不仅仅是中国新疆,而是一个世界性的课题。半个世纪以来,这些东西方音乐文化的融汇积淀,如龟兹艾捷克(龟兹胡琴)、龟兹羌(龟兹扬琴)、叶尔先羌皮皮(莎车毕栗)、和田塞塔尔、喀什噶尔库希阿瓦孜、塔拉克齐萨朗济、鲁巴卜等均已失传,帕米尔秋吾尔(柯尔克孜牧管)、楚吾尔(图瓦四孔直吹)、奥尔会非恰克(锡伯双芦管)、卡尔奈衣(铜管)、苏尔乃衣(塔吉克竖管)等,正以惊人的速度消亡着。

建议:深入贯彻党的十七届中央委员会六次全体会议通过的《深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》精神,以《中国新疆民族乐器制作图鉴》中所收录的258件乐器为基础,进行(古旧乐器)收购、(失传乐器)复制,进而建立一个“新疆民族乐器陈列馆”。这一陈列馆,除了它的展出功能外,更应该是一个进行爱国主义教育基地和新疆音乐(乐器)文化抢救保护传承发展,与世界音乐文化交流的宽阔平台。“新疆民族乐器陈列馆”的建立,是中国的也是世界的唯一,既有重要的历史价值,又有积极的现实意义。由国家立项,投资建立一个永久性的展馆。一是建立乐器陈列展览厅,用以:1.古乐《伊州大曲》;

巫乐《皮尔魂》;原生态舞乐《多朗巴亚完》;各地各族著名传统器乐、声乐和当代高雅作品的演出。2.进行国际、国内音乐和音乐文化交流、学术研讨。

3.音乐沙龙。4.文化休闲茶座。5.中小型会议及民间社团活动承办。二是建立乐器修制作访(以手功为主机械辅助)和琴材处理间。用以:1.馆展乐器与外送乐器的养护维修。2.

近期失传乐器(龟兹胡琴、扬琴,塞塔尔等)的恢复。3.古代乐器(吐鲁番竖箜篌、丹丹吾里克三弦琵琶、毕栗等)的研制(应用于《伊州大曲》的演奏)。4.高端精品艾捷克系列化品牌化生产。5.承接区内各地区各民族各类乐器的改革规范化系列化的设计与生产。

段蔷说,新疆是多元音乐文化的一块沃土,在这块沃土上,他默默耕耘了半个多世纪。

1940年秋天,风华正茂的段蔷随部队来到了遥远而陌生的新疆,从此,他成了新疆军区文工团的一名小提琴演奏员。1950年段蔷被部队派往麦盖提县学习刀郎舞和音乐,新疆丰富的少数民族乐器深深吸引着他,他沉醉其中。1953年,他从中央音乐学院结业后被分配到南疆文工团从事民族音乐研究,他毕其一生扎根于新疆音乐沃土,矢志不移追求音乐梦想,他的新疆音乐地理苦旅一走就是一生,他利用业余时间到民间搜集各种乐器的名称、用法、弹法,同时,他还给每一种乐器拍了照。他的专著《中国·新疆民族乐器制作图鉴》资料源于他的田野工作笔记,其主要内容有三。乐器、演奏、制作等的原始资料照片、图记。

段蔷说,“《中国·新疆民族乐器制作图鉴》不是一本普通的乐器图志,这是自己从1950年开始,就深入全疆各地搜集新疆13个少数民族的110种乐器的制作工艺,其中,有很多种乐器早在1954年以后就逐渐失传了,即便是在民间也很难寻找到它们的踪迹。比如书中一种名为‘龟兹胡琴’的乐器,它起源于库车龟兹故城,上个世纪四五十年代以前,在库车一带还有人在使用它,但后来由于外来文化的侵袭和社会原因,逐渐不为人们所知,现在在库车一带已经没人知道这种琴了,更没有人会制作这种琴。”段蔷毕生守望新疆民族乐器记忆,事迹被载入《世界华人文学艺术名人录》等辞书。

如今,段蔷已经是快80岁的人了,周围的朋友也劝他该好好休息一下了,可是,一生热爱新疆民族音乐的段蔷说:“只要我活着,我就要努力让民族乐器活着,让美妙的民族音乐活着,活在各族人民的心中。”

(责任编辑:张润天)