洵美且异

——记民进会员、淮安市书法家协会副主席吴自标

吴自标

当代书法艺术最高奖——第四届中国书法“兰亭奖”揭晓。中国书法家协会会员、民进淮安市文化工作委员会副主任、淮安市书法家协会副主席吴自标先生篆刻作品再次榜上有名,这是他继第二届“兰亭奖”获奖之后又一次“灵光重现”,也是他去年囊括“江苏省五星工程奖”金奖等众多成果中最为厚重的褒奖,他获奖入展国家级展览就达三十多次,再次让人领略“获奖专业户,创作常青树”美誉名不虚传。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”借用唐人刘禹锡此诗,足以说明“一艺之成,良工辛苦”。一枚印章,方寸之微,看似不堪盈握,其实工与朴、巧与拙、雅与俗……归旨于美丑优劣,犹如镍币之两面。能在千军万马、枪林弹雨中“飞夺泸定桥”,允称印坛勇士,既要付之汗水血泪,更要运以睿思匠心。无功夫则笔力不逮,无秉赋则俨然冬烘。此中甘苦,正是“夏虫不可以语冰”——不足为外人道也。自标在受人追捧、聚焦镁光的背后,同样有着让人感喟、荷戟傍徨的清影。

细数攻艺历程,自标和众多篆刻爱好者一样,始于好奇,耽于遣兴。但是,能把人生长旅中一段邂逅变成终身厮守,就像古希腊神话中传说的塞壬的歌声,情愿迷失航向、丧生大海,也要为那亦人亦妖的歌者所蛊惑。如此来说,这份追求就不止于兴趣,而是寄托心志乃至生命。可贵的是,自标能择善而从,转益多师。他深谙齐白石老人“学我者生,似我者死”的名言,做到师迹取意,各撷所长。就像京剧老生张英杰钦慕“小叫天”谭鑫培,初取“小小叫天”艺名以自励,在别人嘲笑声中索性立志“盖”过谭氏。张氏能继承更善创新,终无愧“盖叫天”艺名。

自标一路沐浴的不全是春风怡荡,同样饱受霜雪煎熬。北宋王安石云:“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。”他愿做探赜觅胜的“有志者”,审美目光越过时代流行色的绚丽、明清流派的恣肆……“一超直入如来境”(明董其昌诗),只不过自标所拜的“如来”是邃古的秦玺印、先秦印。为铭矢志不渝之心,他将“玺”字拆开,用作自己的别字,是谓“尔玉”;又自颜其居曰“二秦书屋”。如果不是抱游戏之心,真把篆刻当成真爱,那么“印宗秦汉”当为不二法门。特别是战国古玺,多用铜器、封泥铸造和烧制,诞生过程中形成了苍茫、古朴的金石味。正如隋文豪先生所言,“古玺的共同特点在字法结体上多任其大小、长短、欹侧;章法上或聚或散,皆依字势发展,顺其形态,故显得自然而质朴。”多年孜孜以求,他在玺印创作上已卓然成家。著名篆刻家李刚田先生为《吴自标篆刻集》作序,认为他的篆刻具有“古”、“雅”、“趣”三美,并分析自标确立的“静中求动,动中求拙,拙中求趣”艺术理念包含着对古典意味和现代艺术形式的相容、对篆刻语言的规定性与个人性灵发挥的相容。中国书法家协会副主席言恭达先生同样予以好评,认为他的篆刻“取精用宏,古穆典雅”。

自标除了用寿山、青田等石材刻印外,还在陶印、瓷印等材质上作出可喜探索。他既以金文、籀篆创作的玺印及肖形印,赢得广泛好评;近年又尝试甲骨文字入印,其甲骨玺印在多姿多彩的当代印坛,也如“吴带当风”,有着迥异他人的深刻印记。

百余年来,殷墟甲骨共出土15万片,其单字约5000个,可释读者不过千余字。以甲骨文字作书已难凑拍,用作治印素材更为不易。当然,由于在坚硬的龟甲牛骨上契刻,其字体线条粗细、断续、曲折往往奇逸多姿、浑然天成、趣味盎然。拈之入印,随意所适,随情所致,可以形成欹侧险峻、疏密错落、苍古奇崛的高远境界。罗振玉、简经纶、秦士蔚、刘江等前贤和时彦都各擅胜场,彪炳一时。

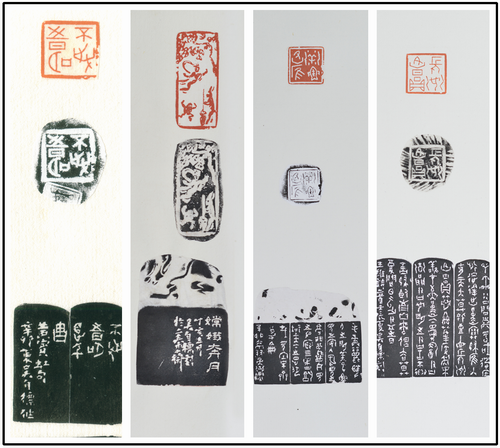

吴自标篆刻作品

自标创作甲骨文印,以古玺形式为基调,用大篆笔意“印化”甲骨,淡化甲骨文字原有的尖头尖尾、转折方折的面貌。他奏刀注重线条的婉转活泼、方圆并施,又不失刚直之气。通过笔意的表现,取甲骨貌,追甲骨神,以求古雅秀逸的意趣。他在章法布白上不作过分的夸张、变形而是注重字与字之间的穿插、挪让,以期整个印面具有“诗情画意”的效果。所谓“诗情”,就是通过欣赏甲骨文印,能够激发对中国传统艺术魅力的向往,进而实现人生诗意地栖居,就能在疾驰的时代列车上保持葆有本真之心,自具从容之态,满眼光明之象。所谓“画意”,就是在线条的行止、结体的险夷与章法的开阖中,构筑一座巍峨的宫殿,俯拾无数精美的宝藏,遇见二三隐逸的高士……

有人说,一枚印章有三重美:书法之美、浮雕之美和绘画之美。而甲骨文字入印,经由匠心孕育而成的宁馨儿,更让人体会到和谐之道。在自标腕底,这一古老的文字虽已剥离甲骨遗骸,但从造字“六法”之一的象形字的应用,仍能浮现天地相参、天人相契的天籁图景。比如他的“闭门身在万山中”印,“山”字如群峰并峙,“中”字像风幡飞舞,“春鸟秋虫自作声”印,“鸟”字的象形。正如六祖惠能所打偈语,此非幡动,是我们心动——随着印章昭示的自然之道在“动”。何谓艺术?协调、相融和恰到好处就是艺术。自标许多印章体现了协调相生的辩证法。比如“不争时名”印,线条厚重劲挺,结体生动,章法疏密有致。“不”字的平正、“争”字的欹侧成为对比,“时”字上部“寸”字斜线与下部“日”字直线又作呼应,而“名”字由“半月”与“块砖”组成,更是迥然有别,字与边框的破与整、章法的疏与密同样作映照,特别是“U”型布白与古玺“日都庚萃车马”异曲同工……对比造险,又能化险为夷,和谐协调。在评价自标印风时,我往往会提及古雅、稚拙、冷峻等词,其实这正是艺术的二律背反:“古”则老,“稚”则嫩,“雅”与“拙”也像声部高低不同,何能统摄一身?然后,正如甲骨配古玺,是最远古的文字与邃远的印式“握手”,姑且称为“旧瓶”,但作为当代艺术家,创作则一定要透露出时代气息,也就是一定要盛满“新酒”。正如刘江先生所言,“作卜文印需古朴,峻峭中透出现代气息方佳。”自标这类印作可谓出古入新。不用说,在甲骨文字不够用时,自标能借用古文字中通假、本字的应用等手法再经“印化”处理,比如“授人以渔”、“拥有自我”、“删除浮华”等印。这应是从董作宾开始的甲骨文篆刻创作的共同秘诀。他也自觉地和前贤及时风拉开距离,比如简经纶印作多苍茫、刘江印作重安排,各吹各的号,形成交响曲。而自标则追求刀法瘦硬、内敛以求雅致,更用方圆、长短、直曲的线条以求活泼,如“煮茶迎客月当户”等印……,自标的印章边款更见他的印外功底,他的边款多数是长款,真、草、隶、篆都能得心应手,各俱神韵,犹如袖珍碑林各具特色,总的效果是工整、古雅、朴茂而飘逸。欣赏他的边款同样是给人以美的享受。

和甲骨文几乎同样悠久的《诗经·静女》写道:“自牧归荑,洵美且异,匪女之为美,美人之贻。”从野外摘来几束茅草,作者称“洵美且异”——确实不同一般的美。不是因为茅草本身美,而是心上人的拂拂情意。我要“穿凿”地说,甲骨文不是因为能够占卜打卦,才“洵美且异”,而是这份先民和着血泪熬出的文化原汁,让我们领略了无穷魅力。引申地说,吴自标先生探索甲骨文印,是美的创造,更是在创造美。我为他的创造喝彩!

(责任编辑:张禹)