林阳:行间字里诉衷肠

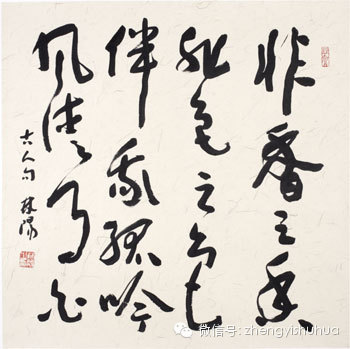

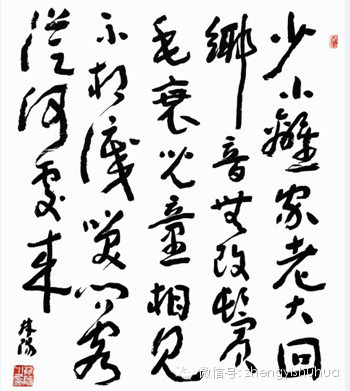

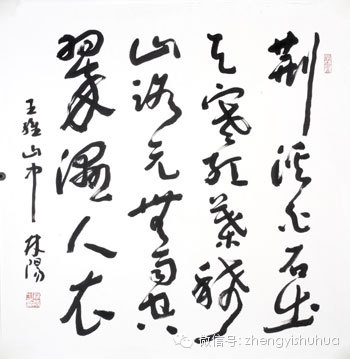

中国书法艺术博大精深,被世人誉为“无言的诗,无行的舞,无图的画,无声的乐”。书家通过笔墨运用、线条组合、章法构思等来表达思想感情、审美趣味。林阳作为我国当代著名书家,其字笔底龙蛇、格调英武、奇正相生、美不胜收,一种令人景仰的笔墨造诣、高情远致不言而喻。

学书经历:出身诗书世家,多年磨穿铁砚

1958年,林阳出生于北京一个著名的诗书世家。祖父写得一手四平八稳的好字,供职于历史博物馆,主要负责写展览说明。父亲是著名书画家、篆刻家、诗人林锴,书法功力尤为深厚,上幼儿园时,林阳始在祖父的启发、教导、鼓励下学写毛笔字,勤学苦练、日积月累,及至上小学,他的字已可圈可点,到了中学,文革尚未结束,学校教育问题丛生,林阳则闹中取静,潜心练字,自得其乐。

1977年恢复高考,美术院校、师范院校的书法专业都还没有开办。1978年,林阳考取了北京师范学院中文系。在学好专业、博览群书的同时,参加各类书画展览,受益匪浅。在那个欧、柳、颜诸家占据书坛主流的年代,他选择学写汉简、临习黄道周,实际是艺术探索、孤芳自赏。

大学毕业后,林阳先后在中国连环画出版社,中国美术出版总社所属的朝花少年儿童出版社,中国美术出版总社任职,工作琐事较多,但始终坚持墨池不涸,1998年以后,其书法造诣竿头日进,在全国书画界享有盛誉。评家说,林阳修身洁行、心正笔正,其书法“字内功”、“字外功”均显扎实深厚,二者相得益彰,作品一方面法度森严、朴拙内敛,充满天然真趣,一方面匠心独运、以画入书,饱含诗情画意。

艺术心得:“字如其人”、“开卷有益”

林阳说,“学习书法不能只在技巧或形式上用功,否则永远不会有出息”。有的书者即使终生习字,但俗不可耐,因为他们内在贫乏、急功近利。与之相反,一些学者虽然写字不多,但只要一写,就表现不俗,因为他们德才兼备、厚积薄发。

在林阳看来,读书是“字外功夫”的主要方面,对于书法优化意义重大、影响深远。首先,读书是获取书法知识的关键渠道,可使书者系统把握、全面理解古今书法的经典作品及理论,从而博采众长;其次,读书能令书者通文达艺、心平气和;最后,书者的深厚学养由内而外散发在作品中,便是难能可贵的书卷气、金石气,乃至至高境界的妙品、神品、逸品等。于是,林阳建议,习字、读书不可偏废。

书法观点:“笔墨当随时代”、“以画入书”

中国书法历史悠久、与时俱进,。每个时代的物质基础、文化特征有所不同,书法形态各有千秋。清代著名画家石涛曾有“笔墨当随时代”的高见,林阳认为此说对书法也适用。具体来讲,书法“笔法千古不移,字形章法因时因人而变”,通过长、短、方、圆、大、小、扁、斜的变化,汉字足可呈现千姿百态、引人入胜之美。林阳力倡“以画入书”,强调以审美眼光观照书法,以绘画的造型观念、构图技巧对字体结构、篇章布局精妙设计、合理安排。

林阳简介:

1958年生于北京,1982年毕业于北京师范学院中文系(今首都师范大学),历任编辑室主任、期刊主编,现任中国美术出版总社总编辑,人民美术出版社总编辑,编审。中国编辑学会美术编辑工作委员会副主任、中国版协美术出版工作委员会秘书长、中国版权协会理事、中国美术家协会理事、中国书法家协会会员、中华诗词学会会员、全国美展评委。北京民进书画院院长。 长期从事美术图书的编辑工作和出版社的管理工作,组织和担纲多项国家重大美术出版工程,如《中国美术百科全书》、《中国碑刻全集》、《国家重大历史题材美术创作工程作品集》等。著有《左编辑,右营销》、《林阳诗草百首》。 自幼随祖父习字,从少年始,在父亲、书画家林锴的指导下研习书法篆刻艺术。尤喜魏碑、黄道周《孝经》、泰山经石峪《金刚经》、《西峡颂》、汉简等。