方寸情缘

——记民进会员、著名连环画家贺友直

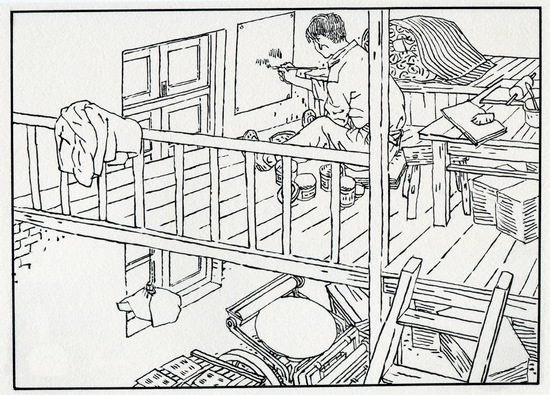

贺友直系列作品《我来自民间》

客观第一

贺老认为,在艺术创作中,手法尚在其次,而客观永远是第一位的。换句更加通俗的话说,就是画作一定要“像”。而如果“不像”,不像当时、当地的人,不像当时、当地的环境,即便用了再多的手法和技巧,创作出来的作品也不见得是受欢迎的,更经不起时间的考验。

许多看过贺老连环画作品的人们都会深深体会到他的作品中反映出的浓浓的生活气息,可谓是“画什么像什么”,尤其是对于农村题材的作品来说,他似乎特别擅长。他并没有在农村长期生活的经验,可他画出来的作品中,一草一木,一桌一椅,人物的穿着打扮,乃至于表情动作等,无不栩栩如生,像极了当时真实的生活情景,即便多少年后看来,也无不折射着淳朴、亲切的生活气息和浓郁、深刻的时代背景。其实,这与他长期深入生活、体验生活而非“关门造车”是分不开的。

在长期的连环画创作当中,为求把画作“画得像”,画得“原汁原味”,贺老经常要深入到第一线去体验生活。尤其是上世纪五六十年代,那时的农村生活还是非常艰苦的。到农村大队中体验生活的贺老,不仅亲自参加各种劳动,还得自己照顾自己的生活,“有时甚至不得不到地里挖点东西吃”。也许,正是这样艰苦的切身体验,才使他创作出了一部部深受人们喜爱的传世之作。

而客观,实际上就是一种表现形式。在贺老看来,表现形式是搞好创作的一把“金钥匙”,连环画创作一定要懂得“搭得拢,记得牢,要把握表现形式”,否则仅凭一些绘画技术是远远不够的。作为中国连环画坛的一代大家,他从生活中捕捉感觉,总结出“四小”,即小道具、小动物、小动作、小孩子这样重要的连环画创作规律;从传统中寻找语言,画出融思想性、艺术性于一身的精彩作品;从创作中发现自己,在对原著的认真阅读中挖掘作品的主题,而非简单的文字图解,进而形成了自己独特的艺术风格。

不称大师

贺老创作的作品,有的采用了中国传统绘画中高远的手法,从平易中求变化,避免了画面支离破碎和人物形象的不完整。同时根据表现主题和对象,认真分析处理,用简洁的线描表现出对象丰富的艺术感觉。有的作品则从川剧的后台帮腔中获得启发,试图利用“版面”说话,左图叙述故事主题,右图烘托主题内容,或呼应,或影射,或反义,从而利用绘画语言将文学脚本言说得更为丰富和透彻。

虽然认同艺术是相通的,但贺老多年来却没有像文革后许多转而从事国画创作的连环画作者那样“转行”,他“固执”地固守着连环画的“方寸之地”,固守着自己心目中的这方精神家园。即便直言直语的他认为现在“连环画已经被淘汰了”,也从不肯转而去画国画,因为他觉得一个人“定位很重要,自己要有自己的世界”,而连环画无疑就是他的整个世界了。

称自己和连环画结缘是有些“上错花轿嫁对郎”的贺老,对于自己在连环画创作和线描艺术上取得的成就以及多次的获奖看得非常平淡,听到笔者称其教授、大师时连连摆手:“千万不要叫我大师,我只是一个画匠而已!”他认为自己从事连环画创作,只是根据素材进行来料加工,跟作坊式的生产没什么两样,只能算是一个吃艺术饭的“画匠”,称不上艺术家,更不敢称什么“大师”。他认为艺术家要有创造性,作为连环画家要善于制造情节,能够用画来表演故事,才是内行。

但实际上,贺老的作品不仅影响了那个岁月里一代人的“文化记忆”,而且成为当时颇具时代精神的艺术象征,而这正是贺友直的连环画能够走进人们日常生活,成为艺术经典的原因所在。

尽管贺老对于被称大师并不承认,尽管他已经有十几年不再进行连环画创作,但我们回望其长达50多年的连环画创作生涯,不难发现,贺老用他的近百部连环画册,用他的上万幅连环画作品,用他的跨越不同年代的一个个全国大奖,不仅绘制了自己作为著名连环画家的精彩人生,更和同仁们一起绘制了连环画这个中国通俗读物的最为辉煌的历史。其精湛的技法和独特的表现形式,至今仍为人们所津津乐道,绽放着无穷的艺术魅力。