革命军占领武昌蛇山炮台

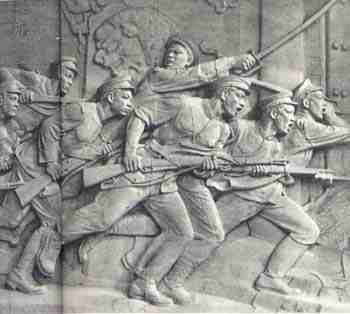

人民纪念碑浮雕——武昌起义

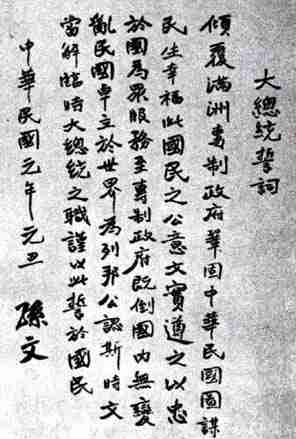

1911年孙中山当选中华民国总统

孙中山手书大总统誓词

孙中山主持内阁会议

大清王朝统治下的最后一个新年,长江下游的常州府除夕亥时,天空忽然电光闪闪,雷声隆隆,雷雨下了约莫两个时辰,据说这电闪雷鸣波及了镇江、扬州一带。

上海辛亥元旦天气阴凝,膏雨霖霖,行人湿衣。俄焉日光穿漏,云阴解驳,天地和煦,万象昭苏,耋艾歌咏,民人大乐。解之者曰:今岁在亥,其配为豕,亥之序为冬,五行属水。在古豕为水畜,尔雅释兽:豕四跻皆白。诗曰:“有豕白跻,蒸涉波矣”,意者月离于毕,有滂沱之象……白蹄之豕,亦且进而涉波,今岁纪元二兆并见……兹乾端坤倪轩豁呈露之佳象欤,果而,则今岁之岁平人和有可必矣——《申报》上一篇《元旦喜雨说》给新年算了这么一卦。

大清朝的最后一个新年,从东北哈尔滨爆发的鼠疫,已经影响到了天津、北京。连接沈阳的京奉铁路过年前就已经停开。由于北京也发现了鼠疫,外国使馆区的东交民巷也断了华人的交通,而且还提出从正月初一起,禁止戏院演出若干日,以免疫情蔓延。洋人的提议本来并不错,只是那口气却是非照他办不行,如果中国政府不采取行动,洋人就要出面干涉。

—— 摘自《百年春节》

<center>清帝逊位——两千年封建君主制度的最后一幕</center>

1911年10月10日,武昌起义的枪声打破了北京紫禁城往日的宁静。为了对付武昌起义,在武汉三镇被起义军攻占的第二天,清政府即命令陆军大臣荫昌率领由部分北洋新军组成的第一军,日夜兼程地南下镇压武昌起义;另一部分北洋新军组成第二军,在军咨府正使冯国璋统领下,作为预备队,听候调遣。这些北洋新军都是袁世凯一手编练的,当然不会听从荫昌的指挥,所以军队的行动非常迟缓。内阁总理大臣奕劻和协理大臣那桐、徐世昌感到形势的严重,一再上奏清廷,要求再起用袁世凯。帝国主义列强也竭力催促清政府重用袁世凯。在这内外一片“非袁莫属”的叫嚷声中,摄政王载沣不得不在10月14日颁布谕旨,授予袁世凯湖广总督,兼督办“剿抚”事宜,负责指挥湖北全省的军队和各路援军。老奸巨猾的袁世凯认为湖广总督的职权太小,便以“足疾未愈,难肩重任”为借口,拒绝了清政府的这一任命。

袁世凯不出山,北洋新军当然不肯卖力。起义军的不断进攻和北洋新军的溃退,给袁世凯抓到与清政府讨价的好机会。清朝的达官贵人,川流不息地进出河南彰德洹上村袁府。

荫昌由于指挥不动冯国璋等人统率的北洋新军,也特地跑到袁府去“促驾”。冯国璋专程去彰德晋见老上司,袁世凯要他慢慢走,等等看,不宜立即采取军事行动。10月20日,皇族内阁的协理大臣徐世昌奉命到袁府探听价码,袁世凯提出六条要求,其中最重要的就是组织责任内阁、授予他指挥水陆各军及军队编制的全权和供给充足的军费。袁世凯还让徐世昌转告清廷当权者,当年说我袁某人有“足疾”,把我赶下台。现在,不答应这些条件,就别想我袁某的“足疾”会好起来。

袁世凯稳坐钓鱼台漫天要价,帝国主义列强连忙帮腔,它们抱怨清政府不该只给袁世凯一个总督职位,而应让他出来组织内阁。在内外的压力下,清政府于10月27日发出“上谕”,授予袁世凯钦差大臣,节制前线水、陆各军的权力。

袁世凯本想要足了价钱再出山,但由于革命形势发展迅速,使他也不安起来了。于是,他表示接受钦差大臣的任命。

10月30日,他从彰德老家赶到信阳,立即指令冯国璋加速进攻。11月2日,北洋军攻下汉口,革命军被迫退守汉阳。

11月1日,清廷宣布解散皇族内阁,改任袁世凯为内阁总理大臣,要求袁尽快回京筹组所谓“责任内阁”。袁世凯于11月13日到达北京,16日组织了新内阁。不久,袁世凯又在帝国主义列强的支持下,迫令摄政王载沣辞职,退居藩邸。就这样,清政府的军政大权全部落到了袁世凯手中。

袁世凯在同清政府讨价的同时,又积极拉拢军政府都督黎元洪,提议双方停战,“和平了结”。11月2日,清军攻占汉口后,袁世凯又提出立即进行和谈。头两次谈判,因袁世凯一方坚持君主立宪而破裂。11月27日,清军攻陷汉阳,威胁武昌。在英国驻华公使朱尔典的调停下,南北双方同意和议。南方代表伍廷芳和北方代表唐绍仪从12月18日到31日在上海举行了五次会谈。主要问题是实行君主立宪还是民主共和。在这个问题上,袁世凯本无成见,他的目的只是窍取政权。所以,当他12月27日接到在上海的谈判代表唐绍仪关于“不承认共和,即无法开议”的电报时,喜出望外,当天就要求清廷召集宗室王公,对国体问题表态。在28日的御前会议上,清廷被迫同意召开国会讨论国体问题。31日,南北双方决定1912年1月8日在上海召开国民会议。至此,议和谈判似乎即将告成,袁世凯深表满意,准备爬上临时大总统的宝座了。

就在这时,南方各省代表决定在南京成立临时政府,推举孙中山为临时大总统,使袁世凯受到猛烈的一击。在“南北议和”的策略受挫后,袁世凯又使出了“抢夺临时大总统”的策略。帝国主义列强也对革命党人施加压力。

面对国内外反动势力的战争叫嚣和鼓噪,孙中山无法顶住中外反动势力的压迫,也无力冲破革命阵营内部妥协势力的包围,被迫于1912年1月15日致电和谈代表伍廷芳,要他转告袁世凯,“如清帝实行退位,宣布共和,则临时政府决不食言,文即可正式宣布解职”。

野心勃勃的袁世凯见大总统的宝座可以抢到手,便马上转手利用革命的威势向清廷“逼宫”。1月16日,袁世凯率全体阁员上奏,要求皇太后和皇上召集皇族密开会议,统筹全局,速定方针。隆裕太后接到奏折后,即于17日和18日连开皇族御前会议讨论。在会上,只有奕劻和溥伦等少数人赞成共和,良弼、铁良、载沣等多数人极力反对,争吵不休。袁世凯得此消息,一面上奏折进行威吓和引诱,说革命军势力很大,如长此拖延,皇室指日可灭;如不赶快赞成共和,则优待皇室的条件就不一定有保证了;一面派赵秉钧、胡惟德和梁士诒为代表,列席隆裕太后19日召开的第三次御前会议,在会上进行威逼和诱骗。赵秉钧秉承袁世凯的意旨,提出了一个方案,主张同时取消南京临时政府和北京君主政府,在天津另组一个统一政府。袁世凯本想以这种方法达到既迫清帝退位,又推倒南京临时政府的目的,由他独掌大权。袁世凯这个一箭双雕的把戏,结果弄巧成绌,清朝的王公贵族几乎一致反对,连溥伦也站到了反对共和的王公贵族一边。良弼等“宗社党”分子在会后积极活动,准备组织新内阁,取代袁世凯。

南京临时政府也反对袁世凯一伙提出的在天津组阁的方案,立即打电报给袁世凯,提出四项条件:一、清帝退位,放弃一切主权;二、清帝不得干预临时政府组织事宜;三、临时政府地点须在南京;四、孙总统须俟列国承认临时政府,国内改革成功,和平确立,方行辞职;袁世凯在孙总统解职以前,不得干预临时政府一切之事。1月22日,孙中山又发表声明:“文前此所云于清帝退位时,即辞临时大总统之职者,以袁世凯断绝清政府一切关系,而为中华民国之国民,斯时乃可举袁为总统也。”并且把南北议和的真相公诸全国。贵族少壮派看到孙中山的声明后,对袁世凯更加愤恨,指责袁世凯欺负孤(指宣统皇帝)寡(指隆裕太后),甘当王莽后裔。

阴险狡诈的袁世凯没想到竟两面受挫,十分狼狈。他为摆脱窘境,立即在暗中加紧,“逼宫”的步伐。在袁世凯的授意下,不少省督和驻外官员纷纷电奏,要求清廷实行共和。1月26日,良弼在回家途中又被革命党人彭家珍炸死,更使王公贵族惶惶不安。1月29日和30日,清廷连开御前会议,决定“逊位”以取得优待条件。隆裕太后在无可奈何的情况下,于2月3日授予袁世凯全权,要他同南京临时政府磋商退位条件。袁世凯于当天打电报催伍廷芳将优待清室条例速定下来。

2月5日,南京参议院通过优待条例和张謇起草的《清帝退位诏书》。

经过南北双方的多次磋商,于2月9日确定了“优待条件”八项,规定清帝退位后,其尊号仍存不废,中华民国以待各外国君主之礼相待;退位后的清帝费用每年400万元,由中华民国拨给;清帝暂住紫禁城,日后移居颐和园,侍卫人员照常留用;其宗庙陵寝,由中华民国酌设卫兵妥慎保护;其奉安典礼,仍如旧制,所有实用经费由中华民国支付;其原有之私产,由中华民国负责保护等。隆裕太后接受了这些“优待条件”,于2月12日(清宣统三年十二月二十五日)颁发《清帝退位诏书》,宣布清帝逊位。

清帝逊位,宣告了在中国大地实行了2000多年的封建帝制的结束。但由于帝国主义列强的支持和软弱的资产阶级革命派的妥协退让,使大地主大买办阶级的政治代表袁世凯的篡权活动得到初步实现。2月14日,孙中山向南京临时参议院提出辞去临时大总统职(4月1日正式解职)。2月15日,南京临时参议院选举袁世凯为中华民国临时大总统(3月10日在北京宣誓就职),执掌了全国大权,中国半殖民地半封建的社会性质并没有改变。

革命一年写春联

年假回到乡里,回到峨眉山下大渡河畔的沙湾。沙湾有一种特殊的风气,便是家家的春联都要竞争编撰长句。街上将近有一二百户人家,而能够撰春联的却没有几个人,所以结果这一二百户的春联,大概便由这几个人包办。在包办的工作中,我们家里的弟兄总是要占一两位的,在胞兄、堂兄们出了远门之后,我便继承他们的下手了。

这种工作在当时是很愉快的。别人把你请去编写春联,当成上宾一样看待,要留着你吃午饭,预享着乡里人过年用的腊味。

那一年是革了命的一年,在平常用惯了的“莺啼燕语”之外,又平添了无数的新的材料。我当年怕总共编了二三十副长联。我所最得意的有两副是:

桃花春水遍天涯,寄语武陵人,于今可改秦衣服;

铁马金戈回地轴,吟诗锦城客,此后休嗟蜀道难。

故国同春色归来,直欲砚池溟渤笔昆仑,裁天样大旗横书汉字;民权如海潮暴发,何难郡县欧非城美澳,把地球员幅竞入版图。

这就是我们当时一些少年人的心理。——我现在把这陈腐的两副对联写出,并不是想拿它们来寿世。我把它们写在这儿,就只想借来作为表示那心理的工具。那时的少年人都是一些国家主义者,他们有极浓重的民族感情,极葱茏的富国强兵的祈愿,而又有极幼稚的?

|