中共第十一次全国代表大会宣告“文化大革命”结束

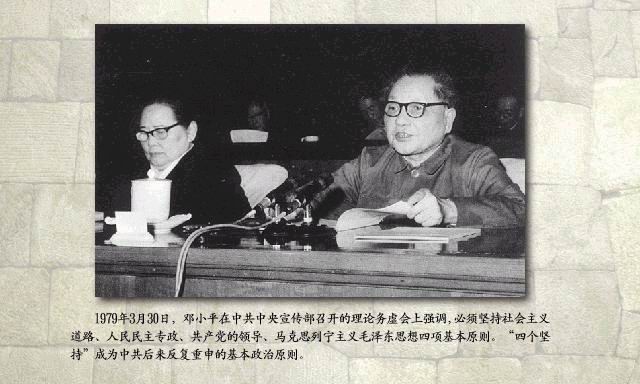

邓小平在中央宣传部召开的理论务虚会上强调坚持“四项基本原则”

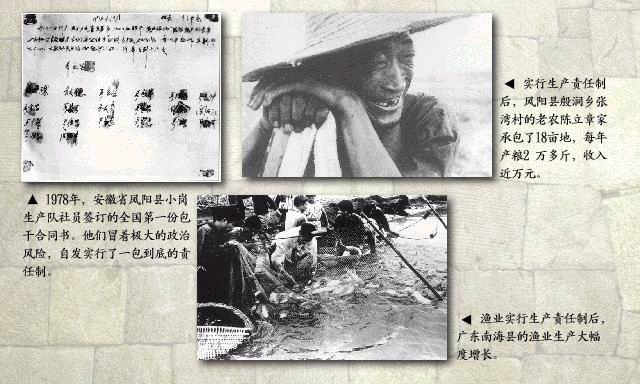

农村改革实行联产承包制,包产到户

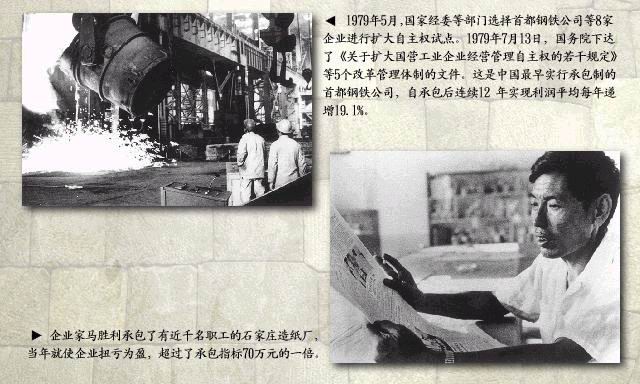

全国有6千多个企业进行了扩大企业自主权的改革

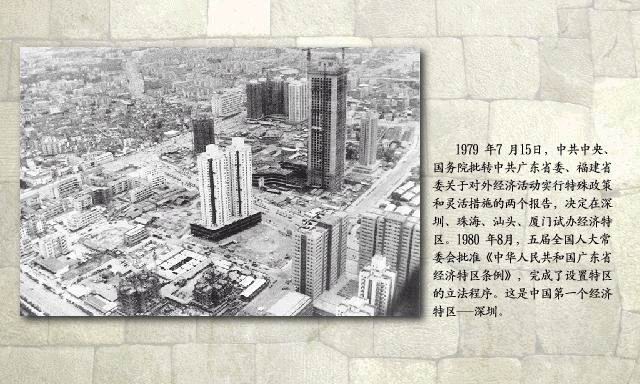

建立中国第一个特区——深圳

邓小平访问美国

1979年,真理标准大讨论、中央理论务虚会

……

原中央党校副校长郑必坚,曾将党校历史上两次突出的辉煌总结为:四十年代的延安整风和七十年代后期的真理标准问题大讨论。前者留下了毛泽东同志的手书校训——“实事求是,不尚空谈”,后者则开启了现代中国思想解放的大门。

“真理标准大讨论、中央理论务虚会和《中共中央关于建国以来若干历史问题的决议》在党校都有一个共通的地方,那就是都在这里由全体教师、学员讨论过。”陈维仁说,“众多学员的参加,可以将正确的经过讨论的思想在党校学习后带到全国各地去,这是个重要贡献。”

1979年1月18日,十一届三中全会召开不到一个月,中央理论工作务虚会召开。这次务虚会,其实非常务实和开放。

“当时大家发言非常激烈,说是简报,其实几乎是全文照登。晚上原本都安排了电影,但很少有人去看,大家不是一起讨论就是抓紧时间埋头写发言稿。有一次我写完文章都天亮了,拿到人民日报去排版时,我在报社睡着了。”王贵秀教授回忆说。

当时会议第五小组的召集人即是《实践是检验真理的唯一标准》的主要策划者,中央党校的吴江教授。会议议题涉及建国三十年党的路线问题、正确对待毛泽东思想问题、阶级斗争问题、民主法制问题、领袖和群众关系问题等等。

十三大前,为规划中国体制改革蓝图,中央成立政治体制改革研讨小组办公室,下设七个研究小组,有的组成员有上百人。与此同时,中央党校成立了政治体制研究所,也分成若干小组。“两个体系‘平行作业’,可以充分独立研究问题,再进行交流探讨。”一位曾在党校政治体制研究所工作过的教师透露,“90年代初一些类似研究所都撤了,那之后很长一段时间内,党校这个研究所成了全国为数仅有的政治体制学术研究机构。”

“那时党校比较活跃,搞调查、写文章,有不少意见得到了中央的关注。”一位八十年代中期曾在党校学习过的人士回忆说。

……

—— 摘自新浪《大变局之一:执政者基因/“中央党校制造”》

1979年,经济特区能否在社会主义国家设立

1978年12月18日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议决定,“全党工作的着重点应该从一九七九年转移到社会主义现代化建设上来”。同时明确提出了改革的思想:“实现四个现代化,要求大幅度地提高生产力,也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式,因而是一场广泛、深刻的革命。”这个具有划时代意义的决定,包含着对新中国曲折经历的深刻反思,寄托着对充满希望的未来的美好憧憬,揭开了中国历史新的一页。

但是对于社会主义经济改革怎么搞这个问题,当时还没有明确。1979年1月,一份关于香港厂商要求回广州开设工厂的来信引起了邓小平的高度重视,他敏锐地意识到,这是一个千载难逢的契机。邓小平很快做出批示:“这件事,我看广东可以放手干。”同月,中央批准交通部香港招商局在深圳创办蛇口工业区。2月,国务院发出文件,要求深圳市的前身宝安县在若干年内建设成为具有相当水平的工农结合的出口商品基地;建设成为吸引港澳游客的旅游区;建设成为新的边境城市。3月,中央和广东省委决定把宝安县改为深圳市,受惠阳地区和省委双重领导(同年11月,中共广东省委决定,将深圳市改为地区一级的省辖市)。

同年4月5日,时任广东省委第一书记习仲勋向邓小平提出:希望中央下放权力,允许广东在毗邻港澳的深圳和珠海以及侨乡汕头举办出口加工区,以吸引外商前来投资办企业。邓小平听取汇报后非常兴奋,并最早提出“办一个特区”的意见:“还是叫特区好,过去陕甘宁边区就叫特区嘛!中央没有钱,可以给些政策,你们自己搞,要杀出一条血路来。”广东虽然想先走一步,但却没有想到要办“特区”,小平同志想到了。“特区”是以上所有建议和思想的总结和升华,显示了小平同志过人的智慧与胆略。

……

—— 摘自《新浪读书》

谭文瑞起草《告台湾人民书》

中美建交公报刚刚发表,胡乔木要正在钓鱼台撰写文件的人民日报国际部负责人谭文瑞到自己的办公室来,面授机宜,要他负责起草全国人大常委会将在1979年元旦发表的《告台湾人民书》。

胡乔木对谭文瑞说,这份《告台湾人民书》,是根据邓小平的指示撰写的,它的主导思想是,在中美宣布建交这个重要时刻,改变一些对台湾问题的提法。

胡乔木谈了对这个文稿的一些要点,说,中央决定,从新年开始,福建前线部队停止对对方占领岛屿的炮击。今后的对台主导政策是讲统一。你起草这篇文字,考虑到台湾的读者对象,文字要有特点,要使用一些半文半白的语言,而不要用平常的社论语言。

胡乔木强调,这份文稿很重要,与中美关系也是直接相关的。你长期以来就搞国际宣传工作,所以要你来起草。

谭文瑞是广东新会人,1922年出生,以笔名“池北偶”驰名。早年毕业于燕京大学新闻系。长期从事新闻工作,新中国成立后到人民日报工作,从事国际问题研究和报道。“文革”结束后,他任国际部副主任,不久即到钓鱼台参加一系列重要文件的起草和拟定工。

根据胡乔木的要求,谭文瑞花了几天时间,起草了这份《告台湾人民书》的初稿,送胡乔木审定。对这份初稿,胡乔木作了一些文字上的修改,特别是加强了“文言文”的部分,并于12月下旬带着谭文瑞来到邓小平家中。邓小平端坐在沙发上,听胡乔木逐段地朗读了全文,当即表示同意。《告台湾人民书》即成定稿。

1979年1月1日,人民日报头版头条发布消息:“第五届全国人民代表大会常务委员会于1978年12月26日举行第五次会议,讨论通过了《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会告台湾同胞》。

《告台湾同胞书》指出:“一个中国”的立场,是两岸合作的基础,希望台湾当局“以民族利益为重,对实现祖国统一的事业作出宝贵的贡献。”

文告中有这样一段话:“如果我们还不尽快结束目前这种分裂局面,早日实现祖国的统一,我们何以告慰于列祖列宗?何以自解于子孙后代?人同此心,心同此理,凡属黄帝子孙,谁愿成为民族的千古罪人?”文告的起草人谭文瑞说,这是胡乔木在审稿时改定的。

当天,国防部长徐向前发布命令,福建前线部队停止对大金门、小金门、大担、二担等岛屿的炮击。

此时,在中国外交部,邓小平出访美国的代表团组团工作已经紧锣密鼓地开始了。

—— 摘自《环球时报》

大年初一邓小平访美

年初一上午,国务院副总理邓小平和夫人卓琳乘专机离开北京前往美国访问,北京时间初二凌晨抵达华盛顿——邓小平是中华人民共和国建国三十年来第一位访美的中国领导人。在安德鲁机场,身穿灰色制服和深色大衣没有戴帽的邓小平受到四百名美国各界人士及华侨华裔的欢迎。

第二天晚上也就是北京时间初三的上午,美国总统卡特为邓小平的访美举行了盛大的晚宴,报纸称中美四家电视台同时转播的晚宴是“全世界多数人今晚所注视的宴席”。邓小平在祝酒时说:“我们来到美国的时候,正是中国的春节,是中国自古以来作为‘一元复始,万象更新’而庆祝的节日,此时此地我们同在座的美国朋友有一个共同的感觉:中美关系史上一个新的时代开始了。”

—— 摘自《百年春节》

七十年代的春节

历经坎坷过春节

我变我变我变——温瑞安武侠小说中的这个标题最能提示70年代的变化。从生活话语去理解时代变化是贴切的。戴着各种帽子的人摘去帽子,不敢往来的亲友恢复往来,一色的蓝蚂蚁、绿军装到喇叭裤、西服,一色样板戏、革命歌曲到乡恋、流行歌曲,电影从《上甘岭》、《创业》到《追捕》、《巴黎圣母院》,从“戳穿人类之爱的谎言”(1969.12.20日《北京日报》)到“给爱情以应有的位置”(1979.12月《北京日报》),从“上山下乡受教育”到“恢复高考”,从打倒“美帝”到“中美建交”,从“文革”到改革开放。禁锢下的生活形态的改变是顷刻间发生的。70年代末春节的传统色彩加强了,庙会、传统小吃恢复了,人们嗑瓜子、放鞭炮、包饺子、发压岁钱、互相拜年,而另一方面是一些年轻人穿起喇叭裤、蓄长发、拎着录音机放着流行歌曲招摇过市。时尚的改变是如此让人错愕,我们对时尚的理解也渐趋开放。粉碎“四人帮”以后另一大时尚是学习英语,造成了板砖录音机的走俏流行。而70年代最显著的改变之一是人性的复归,人们对亲情、友情、交际的热爱也达到了巅峰,从这个意义上讲,70年代末的中国人可能具有一种前所未有的幸福感。

年饭:食品渐多饭不愁

吃上的消费占国人收入大部分,为获丰盛年饭,必须“起早贪黑”。

70年代短缺经济下,人的消费主题是“抢购”,要想吃一顿稍好的年饭对人有许多要求:好身体、好耐心、早起床等。但像春节这样的传统节日,即使在最困难的年代里中国人仍是隆重对待的。1970年的报纸报道说春节期间“粮、油、肉、蛋、水果、茶叶供应充足,市场上还出现了如黄瓜、西红柿、豆角等一些夏令蔬菜”。情况似乎一年比一年好,1971年肉、鱼、蛋、糖、奶粉种类、数量也比前一年同期有所增加,各种鲜菜、糕点、干鲜果品供应充足。1972年还增加了广东、湖南、四川的腊肉、香肠以及山鸡、野兔等野味,活鸡、活鸭、活鱼、活鸟等大量上市,菜市场不仅供应北方蔬菜还供应南方蔬菜。当时,吃上的消费占国人收入的大部分,为了获得丰盛年饭,人们必须付出“起早贪黑”的代价。越往后,食品种类越多。1976年以后庙会恢复了,传统小吃也陆续恢复,这引发了北京人的巨大热情。关于吃,在1979年看到的可能是报纸上最为丰盛的纪录,时鲜多了,春节市场上有金浆、西泉、潞泉白酒投放市场,大核桃巧克力、话梅糖等恢复生产,蛋香饼干、香酥饼干、特制蛋糕、巧克力棍糖等11种新产品安排生产供应。

70年代的年饭呈现由贫乏走向?

|