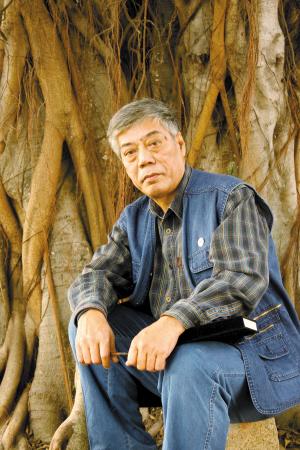

陈永锵:“殷勤不负东风”

人物名片:

陈永锵,1981年毕业于广州美术学院国画系研究生班,获文学硕士学位。曾任广州画院院长、广州市文化局副局长、广州市文学艺术界联合会副主席,中国美术家协会理事、广东省美术家协会副主席、广州画院名誉院长、广州书画研究院名誉院长、广州市教育基金会少儿美术教育委员会会长。国家一级美术师,享受政府特殊津贴专家和广州市优秀专家。自1973年起,均有作品入选历届全国美展。1985年以来,曾在国内外举办过40多次个人画展,其中2003年在广州、北京举办的《生命•大地•阳光》个人画展得到专家和观众的高度评价。

作品以田园大自然风物为主要表现素材,以讴歌生命为主要内容。表现手段以中国绘画传统为基础,吸纳西方印象派和表现主义等艺术养份,构成具有民族意识、时代生活气息以及鲜明个性特色的艺术风格。其风格主要体现为饱满、丰厚、沉雄、强烈和充满律动美感。为南中国花鸟画坛成就突出、影响广泛的具有代表性的国画家。作品为广东、广州、深圳、江苏、上海、黑龙江、四川、中国美术馆及中南海、中央军委办公大楼等收藏。作品入编《中国当代美术全集》。出版个人专集六本、散文集一本。

我们穿过一个宽敞的画室,来到一个雅致的院子。陈永锵先生把我们引到凿在院墙上的一首词前:“不悲摇落,一任狂飙作,漫把红缨镶在锷,装点崇山秀壑。无从报谢天功,自知莫媲云松,乐向摩崕开盛,殷勤不负东风。”

他说:“这是我年轻时作的,当时才学了没几天诗词写作。一位朋友写了歌颂黄山松树的词,要我和一首。我就写西樵山的山花——杜鹃。那里杜鹃是小灌木,开花也不算灿烂,似乎不起眼。可我看重它任风吹雨打还是自己,并且装点山壑。我自己与其比较相符,不像松树那么崇高伟大,但可以在最艰难的环境立根,好好地生长,报答天地之恩。如今,这首词成为了西樵高级中学的校歌。”

【木棉篇】患难之中不失真情

陈永锵的画作中,高高盛放在树上的木棉是最有气势的,树形挺拔,花姿傲然。他说:“木棉是最有广东特色的花,不仅是报春最早,其离开的方式让我惊讶,不是一片片花瓣地凋零,而是红艳艳地整朵坠落,掷地有声,这是战士一样的精神。我画木棉,就是想表达生命的不屈不挠、辉煌灿烂。”

回忆起成长的足迹,陈永锵有着许多曲折的故事。他说:“我1948年出生。1949年广州解放前夕,国民党军队南下到广州,我爸爸当时是广州电信局的工程师。国民党随员要求电信局职工加入国民党,要不然就打道回府。他毫不犹豫选择后者,因此失业了。”

在家境困窘的环境中,陈永锵对艺术的向往却日渐上路,在14岁就拜岭南派梁占峰先生为师。两年后,他去报考广州美术学院附中,未被录取。为了减轻父亲的经济压力,这个16岁的少年就不得不走上工作岗位,通过自学考取了电工证,成为一名辛劳工作的架线工。

一天,妹妹急匆匆来到他工作的地方,说家里出事了,爸爸妈妈要离开广州。原来,他父亲曾经因在工余时间抢修电话,收取了160块的劳务费,被判处有期徒刑三年。到文化大革命“清理阶级队伍”,他们就被赶到乡下去。虽然,陈永锵作为工人、两个妹妹还是学生都可以留下来,但作为大哥的他含泪对妹妹说:“我们不能单单让爸妈在乡下过,一家人要在一起。”于是,他毅然放弃了当时比较吃香的工人身份,与父母和妹妹回到了家乡——南海西樵山。

这场变故在陈永锵心里留下很深的烙印。之前,文化大革命全家被抄,父母受到的冲击,孩子的成分也被描黑,原先的朋友都渐渐疏远,这让陈永锵心里很难过。他在日记里写下这样一段话:“偌大广州,一点安全感都没有,除非是动物园笼子里的动物。”

然而,他却在离城前遇到这样温暖的一幕:当他在文化公园接受同事批判,一个姑娘从人群中站出来,义正言辞地说:“陈永锵没有缺一分钟的工时!”因为这件事,她被说成不配做“红五类”,可她没有因此而后退。陈永锵因此对这位坚持自己见解的姑娘产生了好感。

“在那种情况下,她公开表示同情我,”陈永锵说,“同情就是大爱。”回到乡下后不久,他和这姑娘结婚了,从此成为了一世互敬互爱的夫妻。

陈永锵说:“通过在乡下的岁月,我把树看作好邻居、好哥们、好老师,产生了对生命由衷的敬畏和崇拜,还写过一句诗‘树无知生命的意义,但活出了生命的尊严’。我后来画过这样的树——站着的树死了,死的树还站着。它刚硬的枝干上,还有着跟风雨挣扎战斗的痕迹。红棉精神,渗透到他的一生。他曾经为此题了一首诗,表达着所追求的意境:“顶天立地自成姿,沉醉东风花醒迟。三月群芳闹渐已,丹蕾十万上高枝。”

【鱼儿篇】在乡间田野追寻艺术

陈永锵作品的另外一个经常出现的主角是鱼儿。它们不论是在大河的波浪中跃起,还是小溪里游动,都充满了灵性和活力。他说:“鱼儿虽小,却能够活得坦坦荡荡、自由自在。不管风吹浪打,鱼儿都还是按照自己的节奏生活。我欣赏这个生活态度。”

在乡下的那一段安闲的日子,陈永锵对故乡、土地的感情日益深厚。当时,人们的思想都像米缸一样空荡荡的,只是按部就班地活着,生命的轨迹平凡而清晰。他想,也许这样简单平淡也不错,安心为国家生两个劳动力,这一辈子就可以了。

但他与老乡们还是有内在的不同,那就是情怀难释。他做工时在帽子里塞着一张纸,上面抄着一首唐诗或是宋词,忙里偷闲地看一眼。抽水的时候,他看得太入迷了,直到别人喊“水满了”才反应过来。

另外,陈永锵在这里结交了一位知识的引路人。那位曾经当过老师的先生,家里藏了很多书。从此,在文革风起云涌的混乱环境里,陈永锵却寻觅到一个安静的神奇世界,在书海里认识了泰戈尔、普希金、海涅、罗曼•罗兰、鲁迅……。而且,在自己的画无人欣赏的年代,甚至难见天日,友人是他的第一位读者。直至半个多世纪过去,陈永锵对这位友人还是由衷地感激。讲到这里,陈永锵的声音忍不住颤抖起来。

“有故事的地方叫‘故乡’,有故事的人叫‘故人’”他说。故乡有个“正游亭”,于是他在后院也建有一个亭子,名为“思乡亭”。两个一模一样,只是家里这个小了一些。他喜欢坐在里面,倚着千年古木,感觉到厚重的生命带给他独特的灵感。

在那段田野劳作的日子,他以一个劳动者的眼光洞察世界,对生命有了新的认识。

干农活虽然很苦很累,但他在闲下来时,看着鱼儿在水中自由自在地游动,甚至小鱼儿过来亲吻着他的小腿。陈永锵觉得既惊又喜:鱼儿虽小,却能够坦坦荡荡、自由自在。不管风吹浪打,鱼儿都还是按照自己的节奏生活。

“两岸繁花不碍我,一川风雨且由它。”多年之后,陈永锵写下这副对联,歌颂曾经带给他感悟的小鱼。鱼儿,也成为他画中“常客”和主角。

有人觉得,国画的花鸟鱼虫似乎内容单薄,只适合装饰。而陈永锵所画的这些题材,却有着厚实的背景和意义,而且来自他经过磨砺的生活体验。

象树儿一样,鱼儿也是他的朋友。他知道,鲤鱼跳龙门,是为了提高交配率。因为,水流越湍急的地方,公鱼的精子更容易散播。所以它们在跳的一刹那,是最艰难也是生命力最灿烂的时候。

陈永锵说:“所谓‘瓜熟蒂落’是大自然的规律,树上的果子长得漂亮,味道香甜,这是一种生命的策略,为的是让小鸟吃它,然后把种子播撒出去,又能长成新的树苗。而人类的‘男大当婚,女大当嫁’也是同样,生命延续透过你的身体表达出来,这不是封建观念。而我们得到大自然给给予生命的机会,应该为了生命的生生不息做出贡献。”他用他的才华来完成这个使命,即使是角落里微不足道的苔藓,也会为之谱写赞歌:“苔藓,渺小到连太阳也不会给它顾影自怜的影子,然而却是贴在地上的一张绿色生命的尊严。”

他说,画画是我的个人爱好和生活方式。我不画枝头小鸟,不画一枝独秀。我的作品与其他人的作品最大的不同特色,是追求健硕雄强的风格,画面是丰满的,生命感是热烈的,是按照心之所向去追寻的生命之精彩、尊严、自强不息。今年,他在所创作的尺幅最大的作品——《风月无边》中,就在长6.26米,宽1.81米的篇幅中,表现出多达138条各式各样的鱼儿。