陈硕:识印记

马叙伦(1885-1970),字彝初,更字夷初,中国民主促进会主要缔造人和首位中央主席。马叙伦先生的故乡杭州要建 “马叙伦历史资料陈列馆”,马老亲属捐赠了一批珍贵资料,有书画、图书和文房用品。对学印刻印的我来说,最感兴趣的是其中两方印章,为配合展览的需要,也传拓了这两方印章。但在鉴定印章作者的关键点上,从最开始的笃定到后来的疑惑,再到最后的恍然大悟,可谓一波三折。

陈硕,杭州民进马叙伦研究会专家,杭州民进文化支部会员。

马老亲属捐赠的印章有两方,一大一小。

小者14mm见方,54mm高,寿山石质,马钮。印文:“夷初六十以后作”。粗边细朱文古玺风格。

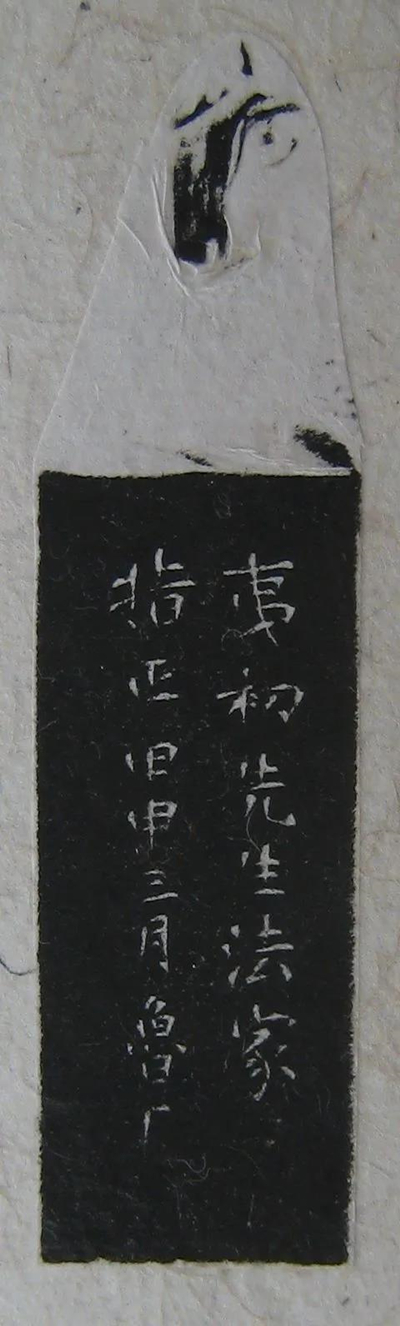

边款为:“夷初先生法家指正,甲申三月,鲁厂” 。

大者28mm见方,47mm高,青田石质,无钮。印文:“马叙伦印”,回文。

边款有两面顶款一面,其一行书双刀刻:“不信蒯通能相背,可无孙武善攻心”。其二楷书单刀刻:“夷初先生教正,心泉刻”。顶款楷书单刀刻:“戊辰六月,登庵”。

一

先说小的那方:“夷初六十以后作”,落款“鲁厂”,此处的“厂”并非简体字工厂的“厂”,而是读作“an”第一声,通“庵、盦”。前人用此字作姓名的很多,清末大诗人龚自珍就号定庵,西泠印社创始人之一王褆号福庵,他们都是“厂、庵、盦”几个字混用,所以这方小印的作者应该是西泠印社早期社员张鲁庵。

张鲁庵(1901-1962),名咀英,以字行,浙江慈溪人,斋称“望云草堂”,为杭城著名药行“张同泰”的第五代主人。他还经营益元参号,并在上海开店,所以长住上海。张鲁庵自幼喜好金石翰墨,移居上海后,拜入同乡赵叔孺门下,专研印学。赵叔孺是当时和吴昌硕并驾齐驱的艺术大家,区别于吴昌硕的古朴雄浑,赵叔孺的风格为整饬静穆一派。赵叔孺还是艺术教育家,张鲁庵的师兄弟中有许多印坛巨匠,如陈巨来、叶潞渊、方介堪等等。

马国权在《近代印人传》中评价张鲁庵:“鲁盦刻印,工秀隽雅,虽古玺汉印及明清诸家无不取法。”从张鲁庵给马叙伦刻的这方小印看,完全符合这个评价。“夷初六十以后作”印文细挺,穿插合度,留白自然,不靠过度的残破来表现古雅,确是个中高手。边款“夷初先生法家指正,甲申三月,鲁厂”使刀如笔,轻灵宛若唐人小楷。但这种能充分表现笔意的刻法,往往入石较浅,为传拓带来一定困难。

虽然马老和张鲁庵相差16岁,但从上款 “夷初先生”来看,张鲁庵对马老以字称呼,他们是以平辈论交的。因为旧时特别讲究长幼有序,从相互之间的称谓来判断彼此之间的关系是完全可行的。名是只能长辈叫的,平辈之间互称字,晚辈对长辈只能称呼别号,长辈可以谦虚,但做晚辈的绝对不能逾越。

从技术角度分析,张鲁庵刻制这方印用的一定是薄刃小刀,这就让人想起他的两个创举:对刀具的定制和对印泥的研究。古人云:“工欲善其事必先利其器。”治印风格不同,对刀具的要求自然不同。吴昌硕是乱头粗服的风格,治印钝刀硬入;张鲁庵工稳秀丽,就需要薄刃小刀来表现了。据《近代印人传》记载:“其制刀之钢定自英国鹰立球钢厂。阔二分,长二寸弱,三十多年前(按:此文是1982年作。)每条即美金八元,鲁盦以不同要求以砂轮亲为磨砺,然后夹以竹片,裹以弦线,再髹之以漆,匪独锋刃极利,又复美观轻巧,即刻象牙犀角亦数十印不钝。”

相比制刀,张鲁庵对印泥的投入更大。他试制了文献记载的各种配方,甚至按照古方把红珊瑚、红宝石等碾碎加入印泥,不惜工本可见一斑。经过种种试验,最后破除各种传说、神话,确定以朱砂、艾绒、精炼油为主的配方,制成了深受业内好评的“鲁盦印泥”。到了21世纪初,鲁庵印泥的制作方法还被纳入国家级非物质文化遗产名录。

就常人而言,有这两项成就足以傲世,但对张鲁庵来说这只是沧海一粟,他对印坛最大的贡献是印学资料的收藏。张鲁庵对心仪的印谱、印章可谓一掷千金,被传为佳话的有五百大洋买入清代邓石如的一方五面印、一千四百大洋买入《十钟山房印举》等。他一共收藏四百余种历代印谱,其中明刊本就有三十余种;历代印章一千余方,除了古玺汉印,明清流派印也是精品荟萃,诸如何雪渔、邓石如、吴让之、赵之谦、西泠八家、黄牧甫、吴昌硕等等。

对于藏品,张鲁庵并不自珍秘藏,而是非常愿意与同好分享,朋友想要借阅欣赏,他都会一一满足,甚至主动轮番送至后辈学子家中,给与参考学习。他生前就多次表示要把藏品捐赠公家,后来,他的家属遵从他的遗愿,将历代印谱、孤本凡433种近2000册、秦汉玺印及明清名家刻印1525方悉数捐赠西泠印社,这是自西泠印社创始以来接受的最丰富、最珍贵的印学收藏珍品,《人民日报》及浙沪媒体均予以报道。西泠印社为了感念张鲁庵先生的无私奉献,特辟专室保存,仍使用张鲁庵的斋名“望云草堂”,并由第三任社长张宗祥先生题写,制成横匾悬挂中堂,以示永志。

说到这里,有一个小问题,这方雕有马钮的印石是马叙伦自己的?还是张鲁庵送给马叙伦的?如果是张鲁庵特意挑选了一方雕有马钮的印石,亲自篆刻后送给马叙伦,那也真是用心良苦了,只可惜,我们现在已经无从考证。张鲁庵先生家境殷实,不以刻印为生,所以传世作品极少,这方印章是马叙伦、张鲁庵研究难得的实物史料。

二

再说那方大的印章:“马叙伦印”,印石极旧,包浆厚,黑筋入骨。青田石因石质紧密,不易出包浆,看此石样貌或为明清之际旧物,黑筋当为早年煨染。两面边款,第一面双刀行书款:“不信蒯通能相背,可无孙武善攻心”,这是清代严允肇《诸将杂感四首 其一》中的一句。严允肇,顺治十五年进士,官寿光知县。从刀法看,“双刀”是清康熙前流行的刻法,康熙以后,浙派大兴,印章边款多用单刀,类似刻碑的双刀几乎无人用了。此边款字口因长期摩挲颇见润滑,除了佐证印石或为明清之际旧物外,还说明这方印章至少被刊刻三次,被磨掉两次,因为另外两面款是民国之后刊刻的。那么,新的问题又来了,一面边款,一面顶款,两个不同的名款,到底哪一个是现存印面的作者呢?

一面边款“夷初先生教正,心泉刻”,上款“夷初先生”,落款“心泉”,但没有刻制时间。一面顶款:“戊辰六月,登庵”(图5)落款“登庵”,有刻制时间“戊辰六月”,但没有上款。心泉,一时不知道是谁,但登庵是大名鼎鼎的西泠印社总干事韩登安。看此印印面风格,是工稳一路,在已出版的《韩登安印谱》中有一方“叙伦长寿”的印章,说明韩登安是给马叙伦刻过印章的(图6),所以我理所当然判断这方印章是韩登安作品。

虽然当时作了判断,但心里总是不踏实。回家后通过网络查询,查到几处“心泉”所刻印章的拍卖纪录,综合作者介绍:民国时期的北京篆刻家高爽,师从王福庵。从拍卖图片看,边款与马老印章应为同一人作品。既然同为福老的弟子,高爽和韩登安的印章风格相似也就不足为奇,仅凭印章风格来确定作者不再可行。又因“心泉”款没有年份,也无法从时间脉络来判断。两位边款作者师出同门,年代接近,风格相近,如何确定谁是真正的印面作者?迷雾重重。

思考多日,我求助于韩登安先生的哲嗣韩经世先生。据我所知,韩登安先生所有作品都留有底稿,按年装订成册,只要此印为韩登安先生所刻,还是有希望查到的。韩经世先生是著名的陶瓷专家,故宫博物院耿宝昌先生的弟子,浙江博物馆研究馆员,虽然退休多年,但仍然很忙,全国各地到处跑。不巧的是,韩经世先生当时不在杭州,一时之间也没法帮我查找。

在等候韩先生查找结果期间,我拿着印蜕和边款拓片去请教林乾良先生和许自强先生,两位老师学识渊博博闻强识且都是韩登安先生的亲传弟子。但仅凭印蜕和拓片,两位老师也很难确定到底是谁的作品。我只能继续等待。

一个多月后,终于等来了结果。韩先生家藏韩登安印谱中,同一边款的印面不是现存印面!由此可见,现存印面应该是高心泉先生的作品,而韩登安先生的作品已经被磨去了。

那么这位“心泉”先生到底是谁呢?拍卖公司介绍他是王福庵的弟子,从作品来看,水准也是不俗,可为什么默默无闻?资料这么少呢?我还是不死心,继续查找。

2011年西泠印社春拍有一方“心泉”先生印章,但作者介绍显然是复制黏贴而来,并没有新材料。查《中华书法篆刻大辞典》,没有!俞剑华《中国美术家人名辞典》,没有!《近代印人传》,没有!开始在孙洵《民国篆刻艺术》中也没有找到高爽,就连陈玉堂的《中国近现代人物名号大辞典》也没有!

实在没辙,用了最笨的办法,把《民国篆刻艺术》中篆刻家小传一节从头到尾一个个看下来。“篆刻家小传”是以篆刻家生年为序,不清楚生年的排在最后。终于在接近结尾的地方找到了“高源(?-1966),字心泉。”再看作品,印面、边款风格相同,所选6方印作,5方落款是“心泉”;另一方为文物大家史树青刻的落款是“高源”。

根据此书的线索,我找到《傅大卣手拓印章集存》,书中傅大卣手书题跋:“高源(生卒不详)字心泉,约卒於一九六六年前后。解放前为北京治印名家。印宗秦汉,尤对元朱文有独到之处,识者重之。” 傅大卣(1917-1994),河北三河县人,解放后曾任国家文物鉴定委员会委员、国家文物局流通文物专家组成员、中国历史博物馆文物鉴定顾问、故宫博物院文物鉴定顾问等。傅大卣是文物专家,又久居北京,他写的心泉先生的生平资料应该是可靠的。

至此,基本能确定拍卖公司的信息有误,这位“心泉”先生应该是高源,而不是高爽。抽丝剥茧,仿佛老吏判案,终于有了结果。作为韩登安先生的再传弟子,我对这个结果虽然很遗憾,但能探寻到事实的真相也很是欣慰。

《民国篆刻艺术》和《傅大卣手拓印章集存》都没有提到高心泉师从王福庵。高心泉是北京治印名家,若和王福庵有交集,只能是二十年代王福庵在北京印铸局任职期间。但王福庵在1937年所刻“但开风气不为师”一印的边款中说到:“余平生刻印未有弟子,近日沪上颇有人欲来就业,因取定盦诗句作印以见志。丁丑五月福厂识。” 虽然王福庵最终收了一些弟子,但至少在丁丑(1937)年之前应该是没有,二十年代王福庵在京期间自然也不会有。

我觉得还是《民国篆刻艺术》说得比较中肯:“高氏印宗周秦两汉,出入规矩,风格谨严古雅。尤对元朱文有精到之处。二十年代,因王禔(福庵)、唐源邺(醉石)等名家先后任职于北京。‘浙派’印风一时为旧京印人所染。”所以,高心泉和王福庵的关系,用“私淑”可能比“师从”更合适,也就是说,高心泉对王福庵心摹手追,受其艺术风格影响很大,但不是王福庵的弟子。

我们再回过头来看韩先生家藏韩登安印谱,这或许是留存世间的孤本了。(图7)“戊辰六月,登庵”,此戊辰当是1928年,在韩先生的一生中,只逢此一个戊辰,是年23岁。此印风格与《韩登安印谱》中收录的为马老所刻另一方印“叙伦长寿”类似,都是在汉印的基础上吸收了吴昌硕的特点,更注重书写的笔意和线条的灵动。《韩登安印谱》是以创作年份为序的,虽然此印没有刊登边款,但从同页面的印章判断,应该也是戊辰年刻制的,也就是说,“戊辰六月,登庵”和 “叙伦长寿”是同一年所刻,甚至同时所刻。

另外,据我所见,韩登安先生为师友作印,都有上款;若是改刻旧印,往往也会在落款处说明,以示流传有序(图8)。“戊辰六月,登庵”,没有上款,可见马老和韩登安先生应该是没有交集,至少在当时没有。这两方印或是朋友转托,或是付润索刻,或许这也是印面被磨掉重刻的原因。这里又引申出另一个问题,那方同年所刻的“叙伦长寿”是否还留存世间?

三

马叙伦先生是著名的学者、教育家、诗人、书法家,对书法艺术和文字学都研究极深。我最早读到他的著作是《六书解例》,最近又通读了新出版的《石鼓文疏记》,更是仔细阅读了他的《石屋余渖》和《石屋续渖》,始终没有找到马老关于印章的论述。在《石屋余渖》中,论及的师友亲谊中有的是篆刻名家,有的是收藏印章的大家,但他只记叙诗文、书法、绘画、笔墨纸砚文房用具甚至古玩瓷器,却从未提起印章,或许在马老的理念里印章只是实用器而已,雕虫小技壮夫不为。

马叙伦在《石屋余渖》中称“陈伏庐丈”者是陈汉第。据粗略统计全书132则中有11则从不同侧面提到陈伏庐。马老和陈汉第是杭州同乡,又有共同的爱好和朋友,所以往来频繁。陈汉第(1874-1949)号伏庐,晚清翰林,辛亥革命后历任国务院秘书长,清史馆编纂,晚年寓居上海。擅写花卉及枯木竹石,尤善画竹。笔墨谨严,极有法度却仍生动有致。藏印颇富,辑有《伏庐藏印》。

著名的篆刻家,印学史研究者叶露渊先生在1987年上海书店出版社影印的《伏庐藏印》前言中这样评价陈伏庐:“近代辑谱如龚氏瞻麓斋,陈氏徵秋馆,罗氏赫连泉馆,张氏碧葭精舍等所藏逾千,伏庐之聚,虽不及其半,然质文并佳,与烂缺悉收,真伪莫辩者不可比拟。即与上述诸家之藏印相较,亦足以抗衡。余得纵观全部藏印,摩挲再四,明珠颗颗,叹为观止。”

这么一个大藏印家,马老和他谈书谈画谈八卦,就是没有一次谈到印章,可见马老是真的没什么兴趣。

马老在《石屋续渖》中提到诸多在篆刻史上里程碑式的人物,如吴让之、赵之谦、王福庵和童叔平童大年兄弟,但书中记录基本不涉及印章。只在提到可能和他有交往的童大年时,给了“且精刻石”四字考语。这也是《石屋余渖》《石屋续渖》两书中仅有的提到印章的两处之一。注意,这里用的不是“篆刻”,不是“印章”,也不是“刻印”,用的是“刻石”。

吴熙载(1799-1870),字让之,清代篆刻家、书法家。善书画,尤精篆刻。少时即追摹秦汉印作,后直接取法邓石如,得其神髓,又综合自己的学识,发展完善了“邓派”篆刻艺术,在明清流派篆刻史上具有举足轻重的地位。马老在《石屋续渖》中转述李审言之作,讲了一段何绍基嫉妒吴让之,进而诋毁其书艺,导致吴让之润例收入顿减的掌故。

赵之谦(1829-1884),清代著名书画家、篆刻家。篆刻成就巨大,对后世影响深远。近代的吴昌硕、齐白石等画家都从他处受惠良多。马老在《石屋续渖》中的介绍是:“以书及刻石擅声。”此处是第二处提到“刻石”。然后又转述了李审言《脞语》中揭露赵之谦伪造魏碑谋利、拖欠刻书费用等丑行。

王褆(1880-1960),号福庵,现代书法篆刻家,“西泠印社”创始人之一。马老在《石屋续渖》中也无片言只语论及印章,只在《王福厂沈尹默书优劣》一则中这样说:“福厂余父执,余尝观其作篆书楹贴,亦不空肘腕,是真描花也。” 马老对书法有自己独到的见解,他自己写字,无论大小,甚至写扇面,也是悬腕悬肘,所以,对枕腕作书者自然苛责。

虽然从宋代开始,文人就介入了印章的创作,到了元明,方便镌刻的石材大量引入,更是促进了印章从单纯的征信凭证渐渐过渡到独立的艺术创作。但在一些传统文人心中,印章始终是壮夫不为的雕虫小技。例如杭州望族“高半城”高家“高氏三杰”之一的高时丰,长马叙伦九岁,清末秀才,诗书画具能,就是不刻印,他的两个弟弟高时显、高时敷都能刻印,都是西泠印社早期社员,唯独他这个大哥对印社的活动不感兴趣。钟毓龙,长马叙伦五岁,清朝最后一科举人,与王福庵是幼年的同窗,两人同在一所学校教过书,一起研究文字学,友谊保持至耄耋。王福庵过世后,八十多岁的钟毓龙还亲自用小楷为王福庵的遗作《作篆通假》写序。这样的交情,钟毓龙也没有王福庵的印章,因为他平时用的印章两位妻舅(高时显、高时敷)已经给刻了,有的用就好了,不必多事。

从这两位几乎和马老同时代的文人对印章的态度,大致也反映出他们这一辈文人中,不太重视印章还是有相当比例的。

几十年风风雨雨过去了,这两方印章能完好保存到现在,马老家人的精心呵护功不可没。而我们后人何其有幸,能目睹前人的遗迹,见证他们的交谊,同时,也让我们认识了一位名声不显但功力深厚的北京印人。