民进出版群星(九)

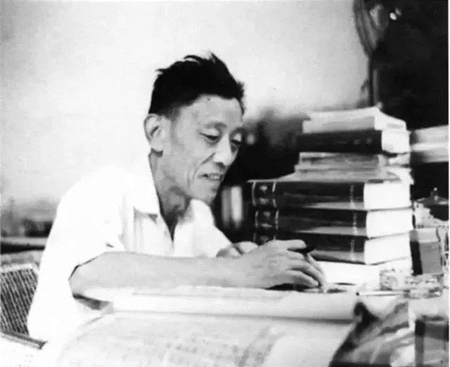

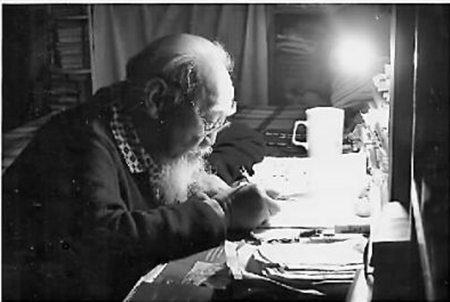

81 金性尧(1916—2007)

别号星屋,笔名文载道,浙江定海人,民进会员,当代古典文学家。上海古籍出版社民进支部主任、一代文史大家、资深出版人。

他幼年就读于阮氏家塾,1934年至1935年,曾在《舟报》副刊上撰稿发表文章。抗战爆发后,全家迁至上海,主编《鲁迅风》《萧萧》《文史》,并出版《星屋小文》《风土小记》《文抄》。

金性尧与《鲁迅风》

建国后,曾任中华书局上海编辑所第二编辑室副主任;“文革”结束后,出版《唐诗三百首新注》《宋诗三百首》《明诗三百首》《炉边诗话》等;论著出版的有《伸脚录》《清代笔祸录》《清代宫廷政变录》《饮河录》《不殇录》《土中录》《闭关录》《六宫幽灵》《奸佞春秋》《亡国之君》《清宫掌故》《三国谈心录》等,系建国后所作文史随笔的结集。1988年,他又为香港中华书局主编诗词坊丛书,个人著作有《闲坐说诗经》《夜阑话韩柳》等。2007年7月15日去世。

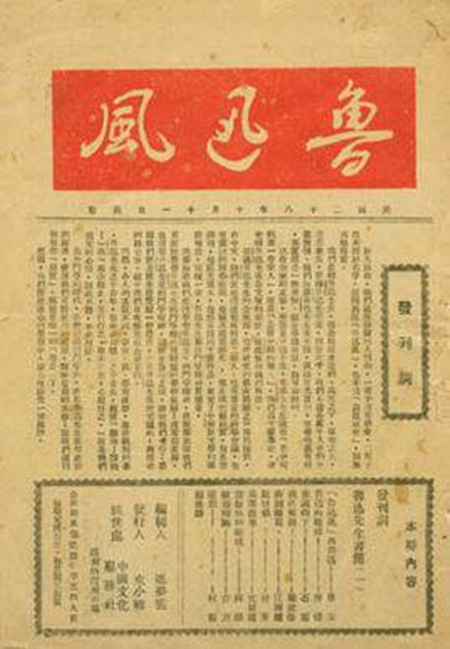

82 吴大琨(1916—2007)

笔名吴伟石,江苏苏州人。中国著名经济学家、经济史学家,中国人民大学经济学院资深教授。1945年加入中国共产党。民进第一届理事会理事选举选票所载44人之一。

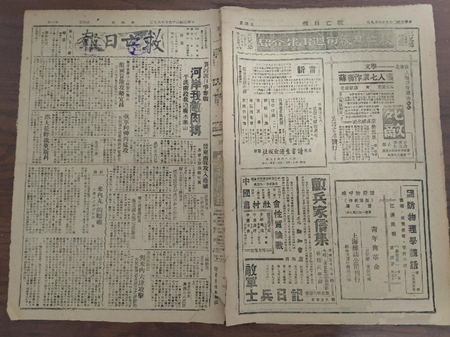

东吴大学肄业。30年代结识薛暮桥、孙冶方、许涤新等同志,参加中国经济研究会,宣传马克思主义。1936年抗日战争全面爆发前夕,吴大琨先生中断留学回到上海,任全国救国会宣传部总干事,编辑《救亡情报》,1938年参加宋庆龄创办的“保卫中国大同盟”工作。《救亡情报》虽然仅存世7个多月,但它曾是上海乃至全国救亡运动的重要喉舌和主要宣传阵地,在发表宋庆龄、何香凝、马相伯、章乃器、陶行知和李公朴等一大批知名人士的文章的同时,于复杂的历史时期,还严厉抨击国民党当局的不抵抗政策,及时翔实地记录报道了全国各地声势浩大的救亡运动和海外华侨华人支援抗日的言行,生动反映了包括日军增兵华北、东北义勇军抗战以及西安事变的细节,所以在我国现代新闻史上有着独特的地位。1939年因慰劳新四军被囚“上饶集中营”。1942年出狱后曾先后被聘为暨南大学讲师、东吴大学副教授。主讲“战时经济学”。东吴大学解散后,吴大琨先生曾参加美军为抗日战争服务,因协助美军炸毁日军广州飞机场立功,被授予美国“自由勋章”(MedalofFreedom)。

吴大琨和《经济周报》

抗战胜利后,吴大琨在上海主编《经济周报》。该刊1945年11月1日创刊于上海,主要栏目有论著、座谈、各业动态、各地通讯、国外经济、调查、专载、史料、统计、书报评介、短言等,通过科学分析抗日战争胜利后至建国初期我国国民经济实况,包括人民生活、工农业、财政、金融等各方面的情况,研究这一时期中国经济特别是上海地区经济恢复、发展、变化、崩溃到革新等方面情况。1946年赴美国华盛顿州立大学远东研究所任研究员、副教授。1951年回国。历任山东大学、中国人民大学教授,民建中央常委,全国人大常委、第三至六届全国政协委员。

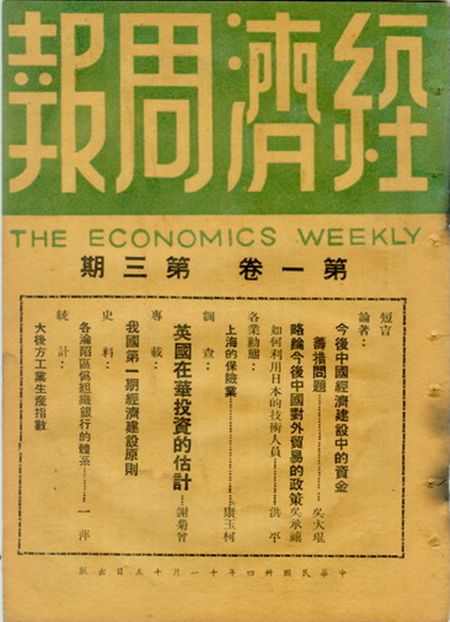

83 王仿子(1916-2019)

上海青浦人,原名王健行。我国当代著名的出版家,原文化部出版局副局长、文物出版社原社长。新中国成立前在上海加入民进,曾任民进中央出版委员会主任委员。

1916年10月16日生于上海市青浦县。少年时代上过私塾,当过米行学徒,受新文化、新思潮影响,于1936年冬到苏州求学。在国难当头的年月,他积极参加地下党学办的读书会、歌咏队,从事抗日救亡活动。“七·七”事变爆发,王仿子参加苏州抗敌后援会工作。苏州沦陷,他奔赴大后方,1938年8月在长沙加入中国共产党。长沙大火时撤退到零陵,和一批流亡青年组织演出队,从事抗日宣传。1939年春,王仿子在衡阳进入生活书店。以后,转辗于桂林、上海、香港的生活书店,从事出版与发行工作。1940年夏,到桂林参加夏衍领导的《救亡日报》工作。1941年年底日军侵占香港后,参加东江抗日人民游击队,在《挺进报》工作。

1949年初,王仿子奉调进入东北解放区,在大连光华书店负责出版工作。接着奉调北平,在中共中央宣传部出版委员会任印务科科长。新中国成立后,王仿子先后任新华书店总管理处出版部秘书处主任、人民出版社经理室主任、出版总署计划财务司计划科科长、出版事业管理局出版处处长、文化部出版事业管理局副局长等职。1975年冬,王仿子调任文物出版社社长。1979年率先开展对外合作出版工作,出版了《中国博物馆》《中国石窟》等大型文物图册。1979年12月,中国出版工作者协会成立,王仿子当选为理事,1982年增选为常务副主席,1993年换届改任顾问。1980年被选为中国印刷技术协会副理事长,主编《中国印刷》杂志,筹划创刊《中国印刷年鉴》。1982年成立国家出版委员会,王仿子被聘为委员兼秘书长。1993年2月,日本印刷学会推举王仿子为该会名誉会员。1993年5月,中国印协改选理事会,王仿子被推选为名誉理事长。

王仿子与《中国印刷》

论文有《门市工作七十二条》《编辑要关心书的命运》《谈谈出版改革的几个问题》《缓解“买书难”的若干设想》等。著有《王仿子出版文集》。曾获韬奋出版荣誉奖。“新中国60年百名优秀出版人物”之一。

84 曹辛之(1917-1995)

江苏宜兴人。笔名杭约赫,曲公等。著名书籍装帧艺术家、书法篆刻家、诗人、作家,在出版界、文艺界享有很高声誉。人民美术出版社编审。曾任中国民主促进会中央出版委员会副主任。

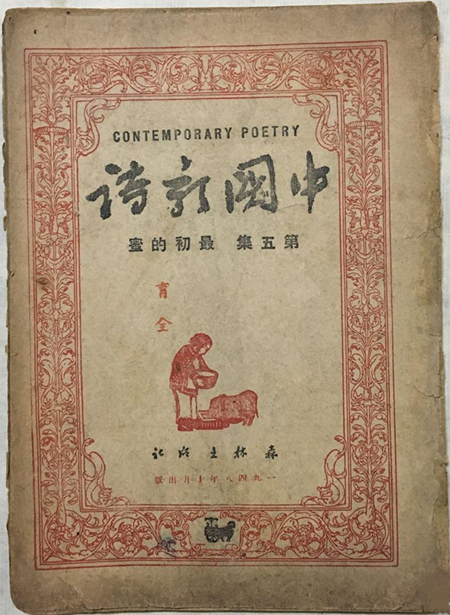

1917年10月29日生。早年就学于江苏省立陶瓷职业学校。1936年,在家乡与友人创办文艺刊物《平话》。抗战爆发,去山西民族革命大学求学。1938年去延安,入陕北公学、鲁迅艺术学院美术系学习。1939年参加以李公朴为团长的抗战建国教学团,赴敌后晋察冀边区工作。1940年,调重庆生活书店总管理处,在邹韬奋主编的《全民抗战》周刊工作,并开始以书籍装帧设计为专业。抗战胜利后到上海,仍在生活书店任编辑。1946年,与臧克家创立星群出版社,主持业务,出版了知名诗人、文学家的作品30余种。1947年,与臧克家、林宏等创办《诗创造》月刊。1948年又与辛笛、陈敬容、唐祈等创办《中国新诗》季刊。这两个诗刊具有流派特色,影响较大。1948年11月,刊物被封,出走香港。

曹辛之和《中国新诗》

新中国成立后,在北京三联书店工作。1951年,调任人民美术出版社编审。1985年,当选中国出版工作者协会装帧艺术研究会会长,并任中国民主促进会中央宣传部副部长。几十年间,创作2000余件作品。他的装帧艺术风格清新淡雅,明丽挺秀,注重整体设计,有书卷气和诗意美。他设计的《苏加诺总统藏画集》在1959年莱比锡书籍艺术博览会上获得金奖。《寥寥集》《九叶集》《曹雪芹》《郭沫若全集》等书的装帧设计在全国评比中获奖。1993年荣获第三届韬奋出版奖。1995年5月19日在北京逝世。新中国60年百名优秀出版人物之一。著有《曹辛之装帧艺术》《撷星草》《最初的蜜》诗集、《曲公印存》篆刻集等。

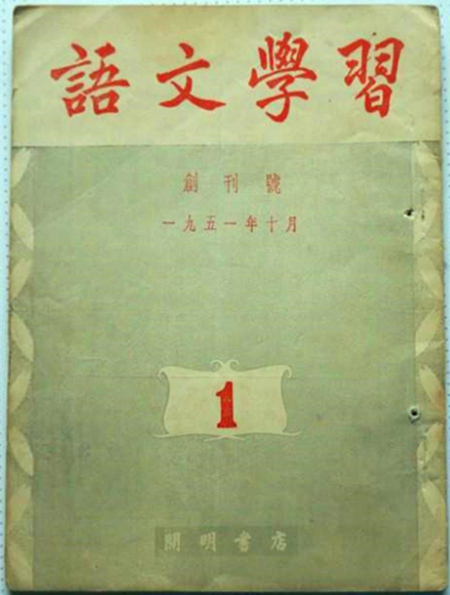

85 张志公(1918-1997)

河北省南皮县人。语言学家及语文教育家。开明书店编辑,《语文学习》主编,人民教育出版社汉语编辑室主任,《中国语文》编委,人民教育出版社外语编辑室主任,中国文字改革委员会委员,语言研究所学术委员会委员,北京市语言学会会长,北京外语学会会长,全国中学语文教学研究会副会长,逻辑与语言研究会顾问,北京语文教学研究会顾问,《中学语文教学》顾问,《语文教学与研究》顾问,中国民主促进会中央委员会常务委员、民进中央参议委员会副主席等。

1937年入中央大学,后转入金陵大学外语系,学习外国文学和语言学。毕业后曾历任金陵大学、海南大学副教授。1949年,他在海南大学外语系任教。当地有一份《海南日报》,请张志公编一个副刊,张志公就把副刊定名为“语文”,自己书写了刊头。“语文”二字合在一起,这还是首次应用。在副刊的创刊号上,张志公和海大另一位颇有名望的文字学教授杜学知,发生了一场“汉字要不要改革”的争论。杜学知不同意汉字改革,张志公则认为必须而且应当改革,不过要做许多准备工作。这场争论影响很大,最终虽不了了之,但张志公主张改革汉字的思想此时就已经开始了。

1950年夏,海南解放,海南大学停办后,张志公举家于1950年10月回到北京,受到已在开明担任总编辑的吕叔湘邀请,到开明书店当编辑。开明立即把他一家老小安顿在东城演乐胡同宿舍居住。1951年6月6日,《人民日报》发表《正确地使用祖国的语言,为语言的纯洁和健康而斗争》的社论后,在全国范围内掀起了学习语文的高潮。开明书店立即响应,创办了《语文学习》杂志,由张志公担任主编。据叶至善回忆,《语文学习》的创办,既无编委会,也无几个编辑,就靠张志公和他常在小酒店里谈怎么办刊。

《语文学习》是新中国成立后创刊较早的一个语文杂志,它坚持开明书店一贯的办刊方针,以帮助中等文化程度的青年学好祖国语文为目的,内容生动活泼,很受读者欢迎。创刊号一岀版,就立刻销完,马上再版,也很快售完,又再重印。据叶至善说,刊物能连续重印是极为罕见的,可见这份刊物出得多么及时!

张志公和《语文学习》

1955年,经党中央批准,中学语文课要实行汉语和文学分科,教育部决定聘请吕叔湘和张志公一起合编《汉语》教材。但张志公还在中青社编《语文学习》,无法分身去人教社上班,二者产生矛盾。教育部原想把《语文学习》停办,但团中央不同意,认为《语文学习》拥有20万读者,是个不小的群体,放弃了可惜。两部协商决定,把《语文学习》移交给人教社出版。张志公等编辑人员也一起调去人教社工作,后被提升为副总编辑。1997年张志公同志去世后,曾任团中央书记处书记的刘延东曾发表纪念文章,说她自己在上大学时学的是理工科,文科基础较差,后因工作需要,不得不自修文科弥补不足。张志公先生主编的《语文学习》和他的著作,都是她补课的重要教材。后她在中央统战部工作时,曾在会议上和他第一次见面,这才发现“书如其人”,张先生不愧为一位博学而严谨的专家学者。

86 叶至善(1918-2006)

江苏苏州人。著名编辑出版家、科普作家。新中国成立后,曾任中国少年儿童出版社社长、总编辑。1963年12月入中国民主促进会,1979年起,先后担任中国民主促进会第六届中央常委,第七、八、九届中央副主席,第十、十一届中央名誉副主席。曾任全国政协常委兼副秘书长。2006年3月逝世。

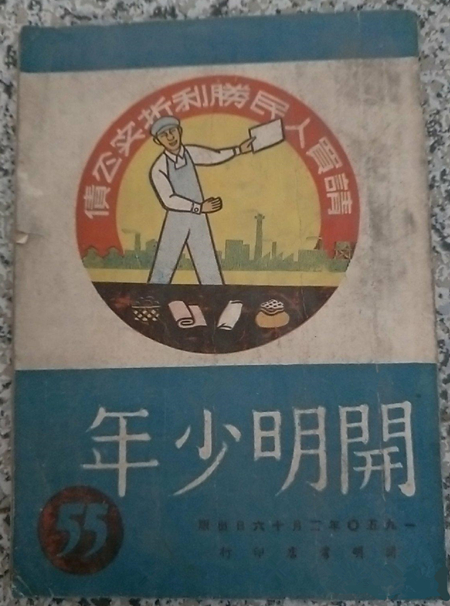

1941年于国立中央技艺专科学校毕业。先后在四川成都中央工业社、中央大学医学院、大有农产制造厂工作。1944年起,在四川省广汉县立中学、蜀华中学任教。1945年8月进开明书店,帮助父亲叶圣陶编辑《开明少年》月刊和《开明少年丛书》。1952年主编《中学生》杂志。1953年转入中国青年出版社,仍主编《中学生》。1956年6月,中国少年儿童出版社成立,任社长兼总编辑。1957年后,任中国青年出版社和中国少年儿童出版社副社长、编审委员会副主任。在主持中国少年儿童出版社编辑工作期间,他策划和编辑了一批优秀科普读物、儿童文学作品、历史读物和多种少儿期刊,特别是由他编辑和加工的童话《小布头奇遇记》,成为中国儿童文学的传世之作。“文化大革命”结束后,他不辞辛苦,继续为少年儿童编刊编书,曾主持策划编辑了我国第一套《少年百科丛书》(200种)。1983年任中国青年出版社和中国少年儿童出版社编审委员会副主任。

叶至善和《开明少年》

叶至善同志长期担任民进中央的领导工作。在他的关心和指导下,民进中央向全国政协八届五次会议提交了题为《出版工作要切实为读者服务》的大会发言,就促进我国出版事业的健康发展,“多出好书,不出坏书”提出意见和建议。1988年底筹建开明出版社并任社务委员会主任,1998年12月任开明出版社名誉社长。在主持开明出版社工作期间,他提出“一不亏心,二不亏本”的出版原则,为新时期出版工作作出了贡献。他在《我是编辑》一书中,表达了对编辑工作的无限热爱,在出版界引起强烈反响和好评。他编辑和修订了《叶圣陶集》(二十五卷本),为后人研究叶圣陶留下了翔实可靠的资料,还编辑和撰写了大量有关叶圣陶先生的书籍和文章。晚年,他用尽心力,花了一年多时间写就的《父亲长长的一生》。他继承了父亲叶圣陶的教育思想和编辑作风,在编辑工作中坚持质量第一,注重内容正确和形式完美,并不断有所创新。他编辑的少年儿童读物曾有多种获奖,许多作者和编辑得到过他的热情帮助。在编辑工作之余从事创作,创作出版了《未必佳集》《诗人的心》《古诗词新唱》《父亲的希望》等一批著作。他勤于笔耕,创作了许多优秀科普读物。1991年,他获第一批国务院颁发的政府特殊津贴。1992年,获中国福利会颁发的妇幼事业“樟树奖”。1996年,获中国出版工作者协会首届“伯乐奖”。2004年,荣获中国韬奋出版荣誉奖。

历任中国民主青年联合会第一、二届常务理事,中国出版工作者协会第一届理事、第二届副主席,中国编辑学会顾问,中国科普作家协会第二届副理事长、第三届理事长,国家教委中小学教科书审定委员会委员。是全国政协第二、三、四、五届委员,第六、七、八、九届常委,第六、七届副秘书长。

87 陈朗(1920-2001)

1920年2月生于南昌,祖籍广东新会。暨南大学教授,曾任《民众日报》《柳州日报》等报社记者,《文汇报》特派记者、采访部主任。有人称赞他:“学术上可比王中、方汉奇(均是我国当代著名新闻教育家);实践上可比‘两江(即范长江、孟秋江,均是我国现代著名新闻记者)’。”

高中毕业后正值中日大战一触即发之际,决心学习军事,报考了江西同济大学政治军事专修班。抗日战争爆发后,中断学业,参加战地青年服务团,后在江西省保安司令部政训处任宣传干事。1938年10月底,见到了知名记者孟秋江,经他当了国新社的“练习记者”。1939年春,副社长孟秋江介绍陈朗到湖南衡阳的《开明日报》当外勤记者。1939年冬,《开明日报》突然被查封,10多位采编人员被捕。陈朗当时外出采访,得知消息后未敢回衡阳,直接去了桂林。几经周折,陈朗在《民众日报》《柳州日报》当了记者。1941年秋天,应“老处长”蒋经国从赣州来信邀请,回到了赣州,任赣州专区专员蒋经国兼任社长的《正气日报》采访部主任。1943年“中秋节”后,陈朗兼任了正气出版社《时代中国》月刊的编辑工作。

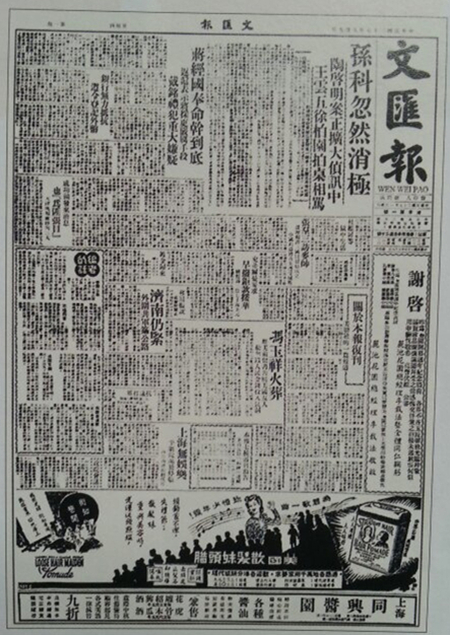

陈朗和香港文汇报创刊号

1945年8月,抗战胜利。陈朗脱离《正气日报》,到广州众多进步文化人士筹办的“中华文化学院”任讲师。教了一个学期的课后,被调到广东省政府秘书处当新闻科长了。1946年春,陈朗终于如愿被孟秋江聘请为上海《文汇报》驻广州“特派记者”,建立了定期供稿的关系。“内战”爆发后,陈朗只身逃往香港,并在香港给孟秋江发了电报。孟秋江决定改任陈朗为上海《文汇报》驻香港特派记者。1947年5月,上海《文汇报》被国民党查封。同年秋,上海《文汇报》的同仁陆续抵达香港。孟秋江奉命主持香港国新社的工作,陈朗则到《新生晚报》当记者。

1948年9月,《文汇报》在香港复刊,陈朗调回《文汇报》任采访部主任。1952年,在妻子曾琳仙的介绍下,陈朗参加了中国民主促进会广州委员会,任宣委会副主任、广州市政协委员等职务,还是上海《文汇报》、香港《文汇报》《大公报》驻广州联合办事处负责人之一。

1957年期间,陈朗被打成“右派”,送去农村劳动改造。后来在“文革”期间,又被以“特嫌”“现行反革命”等莫须有的罪名关进监狱达两年八个月之久。陈朗出狱后分到广州市政协工作。

1978年秋,中共广州市委统战部在中山纪念堂召开落实政策大会,宣布给陈朗等一批人平反,恢复其政协委员名分。

此后,陈朗选择了在暨南大学教“应用新闻采访学”。1996年,陈朗荣获由中国新闻教育学会授予的“首届韬奋园丁奖”殊荣。

88 张振铎(1920—2017)

天津人。著名古籍版本专家。中国民主促进会会员,中国共产党党员。

1920年9月13日出生于天津,15岁时进天津文运堂书店学徒,1941年任振古堂书店经理,1946年任振记书局经理。新中国成立后,先后出任文化书局、津联书店经理,天津市图书业公会委员、主任委员。在1956年的社会主义改造运动后,张老师历任天津市公私合营图书总店副经理、新华书店天津分店古旧书门市部主任、经理,天津市古籍书店副经理、经理等职。自幼年学徒时起,先后师从王鹏九、胡介眉、王襄、陈邦怀等名家,学习古籍版本、碑帖拓片等专业知识,再加之自己的刻苦学习与钻研,使他成为津门屈指可数的古籍版本专家,并被聘为天津市文物鉴定委员会委员,直至1988年在其68岁高龄时方得以退休安享晚年。在数十年的工作中,为天津古旧图书事业的发展作出了极大的贡献,从民间挖掘、抢救、保护了众多珍贵古籍。中国古旧书业协会顾问。编有《古籍刻工名录》《古旧书业务知识》等。

张振铎和《古籍刻工名录》

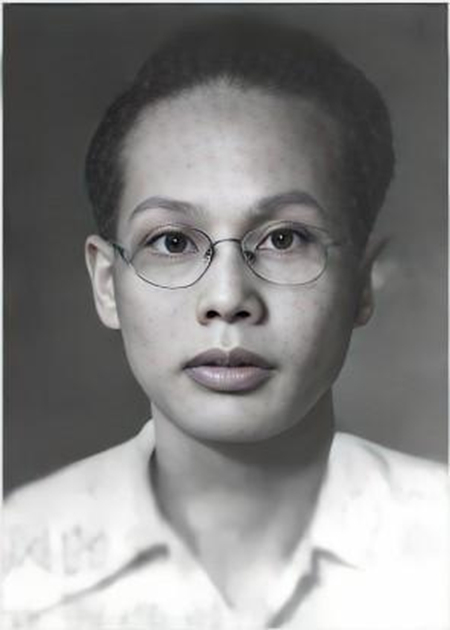

89 陈邦炎(1920-2016)

1920年12月出生于浙江杭州,原籍湖北浠水。著名的出版人、诗词大家上海古籍出版社编辑室主任编审。1950年11月加入中国民主促进会,在中国民主促进会上海市分会工作,先后任干事、秘书、组织处副主任等职。民进第七、八届中央委员,民进上海市第九、十届常委。

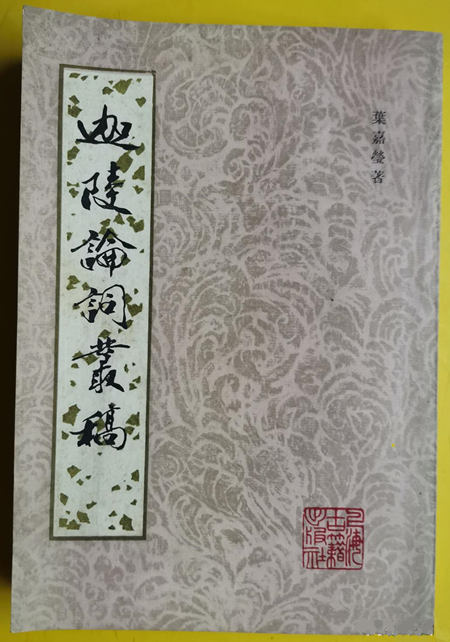

陈邦炎和《迦陵论词丛稿》

出身真正的书香门第:高祖陈沆是嘉庆二十年状元,著有《诗比兴笺》等,有“一代文宗”之称;伯父陈曾寿是晚清“海内三陈”之一,著有《苍虬阁诗集》《旧月簃词》等;堂姐则是赵朴初先生的夫人。1930年随全家迁居天津。1940年9月考入天津育德大学英文系,后转入该校经济系学习。1941年9月转学至北京中国大学法学院政治经济系。1944年6月毕业后,先后在北京、天津、汕头等地银行工作,期间担任过《华北日报》记者和英文翻译等工作。1957年遭丁酉之祸,被打成右派。“文革”期间在干校劳动。1958年4月被下放至上海市嘉定县外冈镇监督劳动。1961年10月经中共上海市委统战部批准摘掉右派分子帽子,回中国民主促进会上海市委员会秘书处工作。1968年10月下放至嘉定、奉贤上海市直属机关五七干校参加劳动。1971年9月分配至上海市日用化学制罐厂当工人。1978年进上海古籍出版社,担任以编辑出版古典文学研究著作和普及读物为主的第二编辑室主任。他开发了许多高质量的书稿,其中如俞平伯先生的《论诗词曲杂著》,非但由陈先生策划选题,更因俞先生年事已高无力亲手整理旧稿,而代为广搜博寻,从成箱积年旧稿和民国报刊中选出合适篇章,编辑成书。又如叶嘉莹先生的《迦陵论词丛稿》,也是陈先生慧眼识珠,于1979年国内尚无接受海外稿件先例之时,即一力引进,落实出版,一时学界震动。这两部书的出版,都是陈先生的得意之作,每每喜欢谈起,也蕴含他对青年编辑的教诲,希望我们有眼光、有魄力、有不怕繁难的行动力。后来,陈先生和叶先生成为挚友,合作撰写了《清词名家论稿》。陈先生自己还有《清末民初云烟录》《唐人绝句鉴赏集》等多种著作,是中国韵文学会常务理事,中国词学研究会理事。著有《唐人绝句鉴赏集》等。1990年12月退休。2016年6月12日因病去世,享年96岁。

90 谢加因(1921-1992)

现代作家。笔名加因、花西里、丽静之。原福建厦门麻村人,1921年11月28日生于广州。民进港九分会常务理事,民进中央候补理事、民进中央委员、参议委员会委员。中国作家协会会员、中国书法家协会会员、花城出版社离休干部、竹丝鸡毛笔书法家。

8岁在广州第二十八小学读书,后随母亲到广西宜山生活,因兵荒马乱失学,曾当小贩、勤务兵维持生计。17岁后才得到父亲朋友帮助,又继续读小学及师范讲习所两年,毕业后曾任教员、小学校长两年。后在兄长的资助下,考取了广州教忠师范学校。读书期间,他开始参加社会活动,并领着一批学生志士加入以黄修一为社长的“新儿童社”活动,出版新儿童周刊,办儿童读书会。1936年10月,广州文艺工作者协会“艺协”成立,投身抗日民族解放运动。1937年,谢家因在陕西安吴堡战时青年干训班学习一个多月,稍后又投考山西曲沃抗日民族大学继续学习。不久,山西沦陷,学校由翼城转入乡村,他与10多位同学毅然参加由共产党、八路军领导组织的山西曲沃抗日决死队,并负责政治工作。1938年9月,他南下广州,并参加广东文化界抗敌协会。广州沦陷撤退到北江参加国民党187师任政工队长,并从事民运工作。稍后,谢家因先后在桂林《救亡日报》、香港文艺通迅社、《光明社》等从事记者、编辑工作。1943年,谢家因在昆明由罗隆基、周新民介绍加入民盟。次年,在云南求实中学、云大附中任教。此间,他曾以花西里的笔名写了不少杂文,并担任《人民周刊》编委。

谢加因和桂林《救亡日报》

1945年,抗战胜利后,经民盟组织同意,与麦浪、高旭明随国民党朱嘉鄢部队由云南到越南办报。1948年,谢家因由孟秋江、梁园的介绍参加了中国民主促进会。同年8月15日,民进港九分会在香港正式成立,谢家加与陈秋安、梁园一道为分会第一届常务理事。1949年8月,谢家因由林林介绍到广东大鹏湾“昆仑山”部受训,并担任排长。10月21日,在惠州随军进入广州。广州解放后,谢家因到军管会文艺处工作,稍后调到华南文联、省文协任秘书、行政组长。1950年10月,他到民进广州市分会筹委会工作。次年6月,他响应号召参加各民主党派土改工作队,在新会立功受表扬。50年代后期,谢家因在主编《广东文艺》期间,因在1957年第六期发表了《放够了吗?鸣够了吗》一文及“有错误言论”被划为右派,下放省人委白云山农场参加体力劳动。此间,他承揽了许多不实之词,使一些人免受被划右派之灾。而他自己并没有因此而萎靡不振,愉快接受并努力完成各项任务。1972年离休后从事书法理论与实践,作为业余书法教育工作者,义务辅导,分文不取,深受大家爱戴。

(未完待续)