从“五一口号”到协商建国

——“新政协诸问题”座谈会的召开

1948年9月29日,第一批由香港北上的民主党派人士沈钧儒、谭平山、章伯钧、蔡廷锴四人到达哈尔滨,住在马迭尔旅馆。当天,也通知我从总工会搬到旅馆,与他们住在一起。

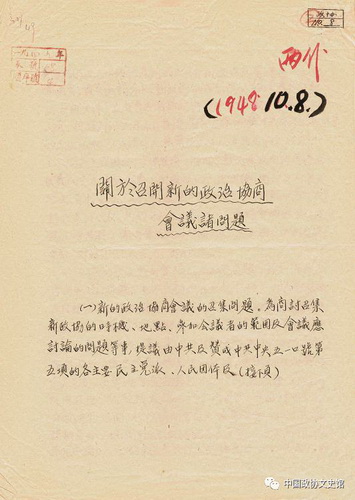

1948年10月8日,东北局负责人拿着中共中央《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》来征求沈钧儒、章伯钧、蔡廷锴、王绍鏊、高崇民和我七人的意见。

李德全到哈后,补发给她一份《草案》,与我们一起阅读和学习。10月15日,中共中央电示中共东北局负责人:照中央8日所发《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》材料的第二项,提出七个党派及团体参加新政协的名单。请向各党派在哈尔滨的代表声明,中共所提的名单只是中共的希望,他们完全可以增减和改动。关于新政协参加者的范围必须照《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》第二项所提出的原则,即在南京反动政府系统下的一切反动党派及反动分子必须除外,而由反美、反国民党反动统治、反封建、反官僚资本的各民主党派、各人民团体及无党派的民主人士的代表人士组成,也要邀请少数右派而不是公开反动的分子参加。

中央统战部起草的《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》

10月21日,在马迭尔旅馆会议室举行第一次“新政协诸问题”座谈会。出席会议的有两位东北局负责人和沈钧儒、谭平山、章伯钧、蔡廷锴、王绍鏊、高崇民、李德全及我共十人。东北局负责人正式宣布这次座谈会由我们十人组成,以后如有变动,临时再议。会上,我们民主党派代表均表示同意中共中央《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》的各项建议,但希望将出席新政协的各单位尽快组成。

座谈会讨论了新政协的性质和任务,大家不免联系旧政协进行对比。在座同志中,沈钧儒是唯一参加旧政协的民盟代表,大家当然先请他发言。沈扼要地介绍了旧政协召开的过程,以及在旧政协会上民盟与中共的合作情况。他说:“旧政协是革命势力与反动势力面对面斗争的会议。蒋介石毫无诚意,在美蒋勾结下,放出通过政治协商以求和平的烟幕,争取时间发动内战。民盟为和平而奔走努力,结果不仅都归于徒劳,而且是上了一个大当。”又说:“尽管如此,民盟为维护政协决议和反对内战、争取民主的斗争,赢得了全国人民的赞许,民盟和中共的关系益加亲密,促使民盟同志更加成熟,更加进步。”

接着大家发言,颇为热烈。其中特别是谭平山的发言较有系统。他强调说:“新政协不是旧政协的还原。”他谈道:“当前有些人却以为这是旧政协的还原,一心以为被国民党反动派破坏的旧政协现在重新恢复过来了,其实新旧政协有很大的不同。当时,美帝还装着盟国的姿态,马歇尔还能装作举足轻重的公证人;国民党还以中国第一大党自居,蒋介石俨然是旧政协的中心;真正能够代表民主精神的国民党民主派被排斥在旧政协之外,特别是蒋氏利用旧政协开会期间调兵遣将,与美帝政治欺骗配合,一到时机成熟,他们就破坏旧政协,显然是一种有阴谋的行径。”

谭还说:“现在中共号召的新政协,是代表人民利益的,决不允许反动分子参加。美蒋已成为中国人民的敌人,当然不能参加,也不容许插手。新政协是由中国共产党和各民主党派、各人民团体以及社会贤达所组成的。新政协讨论的共同纲领,应该是新民主主义的政纲,决不是旧政协连欧美旧民主都不如的政纲。同时,这个新政协,是中共和各民主党派分担革命责任的会议,而不是分配胜利果实的会议。为着争取革命的提前胜利,是要大家多负责任的,而领导的责任,更不能不放在共产党肩上,这是历史发展上一种不容放弃的任务。”

由于谭提到领导问题,我补充道:“没有中国共产党的坚强领导,任何革命统一战线也是不能胜利的。”“新政协是中国人民民主统一战线的组织形式,参加新政协的各民主党派和民主人士必须根除‘第三条道路’的幻想,坚决拥护共产党的领导。”“唯其如此,新中国才能强盛,孙中山先生救国救民的主张和革命的三民主义才得以真正地实现。”

10月23日,举行第二次座谈会。我们八人除同意中共所提参加新政协筹备会各单位外,经过酝酿,一致提议增加“上海人民团体联合会”(编者注:民进的王绍鏊提出了这一条建议);将“平津教授”“南洋华侨民主人士”二单位分别改为“全国教授”“海外华侨民主人士”;将无党派民主人士单列一单位。对于筹备会召开时间,同意半数以上的代表到齐后举行,地点在哈尔滨,筹备会组织条例,同意由中共中央起草。

11月3日,中共中央就我们八人在讨论《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》时所提出的意见和建议作出答复。关于参加新政协的筹备单位,中共同意我们提出的增加“上海人民团体联合会”;“平津教授”可改为“全国教授”,但仍应以平津教授为主要代表,因南方城市尚待解放;“南洋华侨民主人士”可改为“海外华侨民主人士”,其代表人物仍应以南洋为主,因南洋华侨响应“五一”号召者最广最多。在筹备单位中,同意加上致公党及无党派民主人士两单位。这样,参加新政协筹备会的共有23个单位。关于各单位人数,提议每单位至少一人,至多四人。其确定数目与人选由各单位提出,筹备会各单位协商定之。筹备会组织条例,俟上述各点取得各方同意后,由中共起草,各方审阅,俟筹备会集会时正式通过。

马迭尔旅馆会议室(场景复原)

由于第二次座谈会讨论参加新政协的范围问题,发言非常踊跃,会场气氛热烈。大家一致主张南京反动政府系统下的一切反动分子必须排除,不得许其参加,并同意中共中央10月15日给中共东北局的电文中提到的“也要邀请少数右派而不是公开反动的分子参加”。但是一遇到具体问题,意见就分歧了。例如某两个组织是否参加的问题,有的认为可以参加,有的认为不能参加。谭平山就认为国民党反动派的胁从分子,能弃暗投明,接受中共的政治主张,在言行上有积极的表现,也不能参加新政协。我想起同冯玉祥、何香凝的接触中,他们都主张多团结一些国民党中愿意与我们合作的人;李济深不久前的来信中更是着重提及这方面的问题。因此,我与蔡廷锴、李德全三人都认为是否准许这些组织的人参加,得视形势发展审慎研议;沈钧儒也作了补充发言。中共中央不但接受了我们的意见,在原协议草案中增加规定:“留待筹备会最后决定。”并在以后的商谈中又加了一条:“此外如再有增加单位的提议,可随时协商,在筹备会中作正式决定。”这就是给国民党开明人士及其他方面的进步力量开了大门,留有余地。这是新政协获得大团结成功的非常关键的一条。

11月15日举行的第三次座谈会。东北局负责人与我们就中共中央11月3日给我们的答复进行商谈。我们表示完全同意,并提出新的两点建议:(1)规定参加新政协的单位由中共及各民主党派、各人民团体、各地区代表共38个单位组成,每单位人数六名;(2)如再有增加单位的提议,可随时协商,在筹备会中作正式决定。11月21日,中共中央电复,同意我们上述所提的两点意见。

其间(10月31日)中共中央致电中共华南分局,将经过东北局负责人与我们八人讨论修改过的《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》的文件转发给他们。电文中说:请你们接到该项文件后,即抄送民革李济深、何香凝,民盟周新民,民进马叙伦,致公党陈其尤,救国会李章达、沈志远,第三党彭泽民,民建章乃器、孙起孟及无党派民主人士郭沫若等11人,并由潘汉年、连贯分别征询他们的意见。11月20日,潘、连致电中央,报告在港各民主党派、无党派民主人士座谈《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》的情况及提出的意见:

1.有人提出,民社党革新派可参加新政协筹备会,与会者均不赞同。2.有人提出,国民党反动集团内,特别是国民党地方派系人员中,如有赞同三反(反帝、反封建、反官僚资本)并见诸行动者,似应准其参加新政协。3.有人提出,中华全国文艺协会可否作为一个单位参加。与会者认为文协大多数理事均在国统区,且多系蒋系人物,无从推派代表,仍以从文化界民主人士中提名较妥。4.有人提出,华侨民主人士中各阶层都有代表参加筹备会则更好。5.有人提出,东北政治建设协会可否作为一个单位参加,与会者认为可以从哈尔滨方面征询意见。6.有人提出,梁漱溟的“乡村建设派”似应列为一个单位。与会者认为,梁先生个人参加是不成问题的,但其组织不应列入邀请单位。7.有人提出,华南各省游击区人民武装有数万人,有斗争历史(如琼崖、东江等),似应列为一个单位。8.有人认为,国旗、国歌应事先研讨准备。9.关于共同纲领草案,各党派正在研讨中。对以“新民主主义”为今后建国最高指导原则问题,民革方面有两种意见:一种赞同,一种坚持“革命的三民主义”;民盟方面有的主张用“人民民主主义”,有的主张用“民主主义”,不必加上“新”字,但大多数意见均赞成“新民主主义”。

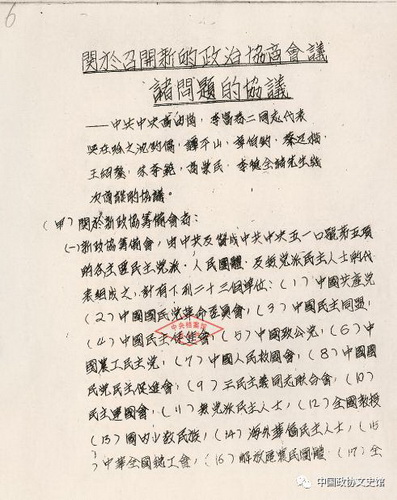

《关于召开新的政治协商会议诸问题的协议》

以后又经过几次座谈,并结合香港等方面讨论的情况和意见,于11月25日,中共中央由东北局负责人与在哈尔滨的民主人士沈钧儒、谭平山、章伯钧、蔡廷锴、王绍鏊、高崇民、李德全和我八人,达成《关于召开新的政治协商会议诸问题的协议》。商定的主要内容有:(1)由中共及赞成中共中央五一号召第五项的各主要民主党派、人民团体及无党派民主人士的代表共23个单位组成新政协筹备会,每单位参加人一至四人,会址设在哈尔滨;(2)参加新政协的单位预拟由中共及各民主党派、人民团体、各区域、人民解放军各单位等共计38个单位组成;每单位代表人数为六人;拟在1949年召开;(3)成立专门委员会,研究各项专门问题。

11月26日,中共中央统战部致电中共上海局,将我们讨论《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》的各项意见转告他们,并将东北局负责人代表中共中央与我们八人11月25日商谈的共同协议转发给他们,供其研究并据此转告各有关方面。至此《关于召开新的政治协商会议诸问题(草案)》的讨论胜利结束。我们为能光荣地参加新政协的筹备工作并做出成效,感到无比的兴奋。现在参加这次商谈的十位同志,九位已经作古,我是唯一的在世者,对当年参加这次商谈的同志尤为怀念。

(本文节选自朱学范著《我与民革四十年》,团结出版社1990年版。作者朱学范时任民革中央执行委员会常委;系新政协筹备会代表,人民政协第一届全体会议代表;后曾任第五至七届全国人大常委会副委员长,邮电部部长,民革中央主席,全国政协常委。)