马叙伦与江山的风情时空

马叙伦一生著作丰富,主要有《庄子札记》《庄子义证》《老子覈诂》《中国文字之构造法》《读吕氏春秋记》《我在六十年以前》《石屋余瀋》《说文解字六书疏证》《庄子天下篇述义》等等。马叙伦一生是奋斗的一生、光辉的一生。对于我们江山人来说,在缅怀他的同时,更感慨他在江山的活动,感叹他与江山人的交往和情谊,感悟马叙伦的精神世界。

江山中学堂的风波

历史拉回到清光绪年间。甲午国殇,江山学子毛云鹏远离家乡赴杭州、上海等地教书、办报,聆听章太炎、邹容等革命先驱的演讲,意识废除科举、举办新学是救国强国的重要道路,并于光绪廿九年(1903年)冬,结合江山教育现状,整理成《统筹全邑学务一案》呈交给江山县衙。

光绪三十一年(1905年)春,莅任江山县令的李钟岳读到毛云鹏写的《统筹全邑学务一案》后,正中于怀,喜出望外,急电召毛云鹏从上海回江山,共商创建江山中学堂大计。

翌年正月,经一番筹备,江山中学堂正式成立,毛云鹏任堂长。学校内设正科(初中班)、预备班(小学班)和师范科,办学经费以书院膏火、书院田产租金及财政补助等充之,李钟岳还带头捐俸银五百元。

为了提高教育质量,毛云鹏特聘请余杭才子马叙伦和龙游才子余绍宋担任江山中学堂文史教师。那年,马叙伦携新婚才一年妻子王瑛来到江山,与余绍宋等青年教师率先垂范,剪去发辫,发起成立“天足会”,立志革除封建陋习。在教学中他们相互切磋,默默耕耘,其博学多才的形象、倜傥不羁的性格、得心应手的授课,给江山学子留下了难以磨灭的记忆。

谁知天有不测风云。正当他们躇志满怀,大干一番事业之志时,一场风波正在江山中学堂悄悄卷起。

一次,毛云鹏与余绍宋去上海、杭州置办课本和教学用具,顺手买来一些印有慈禧太后、皇帝妃子画片的包装纸。毛云鹏无意中在有慈禧太后画片的包装纸上,写了《西厢记》一句台词“我见了也销魂”,并随手扔在纸篓里。

不料失去书院膏火收入、一直对江山中学堂耿耿于怀的地方保守派周渠清得到这一废纸后,心中窃喜。他四处游说,大肆指责毛云鹏大逆不道,是“革命党”,并告到江山县衙内,还威胁知县李钟岳如不追究,要告到衢州府中。

马叙伦得知这一消息,忐忑不安,急急为毛云鹏起草辩解的文稿,并私下走访知县李钟岳,商讨解脱办法。许多人认为保守派周渠清抓住画片大做文章,无非是为了钱,只要疏通关节,满足对方的私欲,也许能平息这场风波。

知县李钟岳为山东人,是一忠厚的长者,也打算消弭这一风波。经多次商议,鉴于保守派一定的势力和无理取闹,最后劝毛云鹏出一百担谷子,平息了这一事件。

事后,毛云鹏虽舒了一口气,但意兴阑珊,便辞去堂长之职。马叙伦、余绍宋等春秋鼎盛、血气方刚的青年,君子情意深重,也决意与毛云鹏共进共退,辞职而去。离开江山时,郑纪文、杨德中等数十位中学堂学生含泪相送。

这场风波,马叙伦铭刻在心,久久难释。他在《我在六十岁以前》一书中有近千字的详细记载。文中最后一段说:“有了这件事,毛先生(指毛云鹏)自然不能再办学校了,我也回到杭州,下半年去广州。这是前清光绪三十二年的事,这时我二十二岁。”

《彗星报》的风云

马叙伦离开江山后,除在有关学校担任教师外,又多次参与办报工作,如编辑《国粹学报》、筹办《大共和日报》等。其中1912年与江山才子毛云鹏再度携手创办的《彗星报》轰动一时。

报名为啥取“彗星”?可能与1910年哈雷彗星回归有关。当时,一些天文学者计算出彗星尾巴要扫过地球,引起部分民众有“世界末日”的恐慌。而马叙伦却借助彗星的热点,将报名定为《彗星报》,以示《彗星报》特立独行,其发表文章将展示石破天惊、万众瞩目、正本清源的特色。

1912年秋天,马叙伦与江山的毛云鹏、嵊县的童杭时等几位年轻的大手紧紧握在一起,对报社的选址、设备的购置、资金的筹划、团队的组建等筹备工作进行认真商讨。报社社址定在杭州上华光巷,马叙伦为发行人兼主编,童杭时为经理,毛云鹏为主笔。10月19日至28日,在全国最大报纸《申报》连续10天刊登广告,标题是“彗星出现”。12月6日,《彗星报》正式创刊。

《彗星报》的办报宗旨是:“挽回颓波,董正巵言。”办报原则为:“居朦诵之任,庸讬南氏之笔,仗笔直言,真实报道,不屈强,明辨是非。”

《彗星报》共设22个栏目,主要有“教令、社论、译论、要件、专电、选电、公电、政府要闻、省垣要闻、列省要闻、海外要闻、列县纪闻、京华杂缀、省垣琐录、时事针砭、舆论撷精、学术琼林、文艺珠丛、古今掌录、虞初嗣响、绍介文献、候鲭新言”等。

期间,为了提高报纸质量,减少文章差错,毛云鹏还邀请江山老乡杨昌华当核对员。杨昌华是1911年江山文溪完全小学以第一名成绩的首届毕业生,一直勤奋好学,孜孜不倦,其认真负责、一丝不苟的精神赢得马叙伦的赞扬。

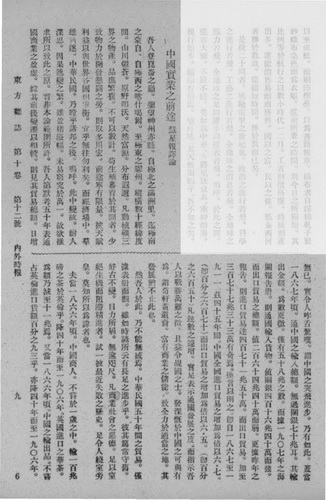

《彗星报》的文章《中国实业之前途》

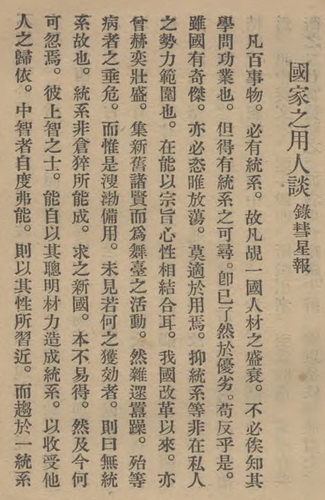

国家之用人谈

《彗星报》发表的文章,大多涉及政治,直面人生,一些批评和建议得到广大读者的共鸣。如1913年12月1日社论《论民国宜急立用人之法》中说:“国家之治恃得人才,前清之亡,亡于用非其人也”,提出“苟求民国振兴,为国求贤为第一要义”。当日的时评为《朝贵尚赌博耶》仅300字,内中尖锐指出“前清朝贵官曹,以赌为消闲之工具,上行下效,风俗以靡,此亡国之大原因。”当时较有权威的《东方杂志》多次转载《彗星报》的文章,如《中国实业之前途》《论国人宜舍政治而谋生计》《论语言之缘起及其进化》《官僚共和论》《国家之用人谈》等等。

1914年,马叙伦、毛云鹏等因种种原因,将《彗星报》交兰溪学者胡醒猷管理,报社迁往杭州焦旗杆。后因官商勾结、粮价攀高、平民饿死街头的报道和抨击政府未为民作主的文章,触痛了当局,加上衙警多次到报馆骚扰和罚款,报社难以开展正常工作。1915年,《彗星报》只好停刊。

五四运动的风雷

1919年5月4日,北京发生了一场以青年学生为主、广大工农群众和工商市民参与的反帝反封建运动,也称“五四风雷”。

那几天,在北大任教的马叙伦走出书斋,和北平的大中学校的师生一起度过了斗争日日夜夜。为了支援学生的爱国运动和挽留蔡元培校长,北京大学成立教职员会,一致推选马叙伦为书记,后任主席。不久,北京中等以上学校也成立教职员联合会,又推选马叙记为书记,后任主席。

在五四运动中,一大批在北京就读的江山籍青年学生加入了这场轰轰烈烈的爱国运动。出身江山县文溪镇雅儒坊名门望族、于1913年考入北京医学专门学校、后留校任助教的毛咸,与1917年、1918年考入北京大学的江山籍青年毛渊、毛子水、朱曜西、毛皋坤、朱云光、姜绍谟等也积极投身到五四运动中。

1919年6月3日,江山学子毛渊奔向北京街头,正在满腔热血地发表演讲,一群北洋军阀手拿警棍冲散队伍,毒打演讲青年。后又将受伤的毛渊等拘留,囚禁在北京北河沿北大三院内。马叙伦闻之,义愤填膺,急忙以教职员会代表的身份来“临时监狱”,探望毛渊等被捕的学生,并在军警的监视下,巧妙地用文言文婉转传递外界信息,鼓励这些青年学生增强信心,继续战斗。同时,马叙伦又率领教联代表,多次到教育部交涉,呼吁当局释放被捕学生。

毛渊在狱中因受饥饿,加上遭到毒打,不幸染上伤寒病。获释后由毛咸、朱曜西等护送到江山。8月,毛渊病情加重,医治无效病亡,时年29岁。毛咸、朱曜西将此事通报全国后,引起广大教职员工和青年学生的无比愤慨。马叙伦动员在京的教联会、学生会和爱国人士发出唁电、挽联。其中,北京大学学生干事会敬献的挽联为:“击国贼,抗强权,人怀侠士;颜回夭,盗跖寿,天忌善人。”北京中等以上学校联合会敬献的挽联为:“百千万亿个个同声哭国士;五四六三年年此日吊英魂。”北京大学校长蔡元的挽联写道:“学术不负人,越士奔多科爱国;遥魂应知我,燕尘回首一沾巾。”

身为北京大学教职员会主席和北京八校教职员会联合会主席的马叙伦与李大钊等革命先驱,坚持不懈,英勇斗争,多次带领北京大中学校教师、学生万余人,上门游行,组织演讲,宣传民主和科学,反对独裁统治,声援北京学生的爱国运动。

1921年6月3日,在索薪运动中,马叙伦在新华门不幸遭到北洋军阀军警的毒打,左腿和腰部均受重伤,北大教授李大钊、江山籍青年教师毛咸也被军警打伤,3人均被师生护送到宣武门外首善医院急救,住院达10天之久。那段岁月的风雨,鲁迅著作《两地书》中许广平曾提及,“昨下午快到晚饭时候,伏园(指孙伏园)和毛子震(指毛咸)来大石街旧校相访……”

五四爱国运动的风雷震动神州大地,马叙伦与在京的许多江山籍的才子们始终站在运动的前列。

讲坛上的风采

1917年初,蔡元培任北京大学校长,邀请马叙伦回北大任文科教授,并以“兼容并包、思想自由”为主旨,促进思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊以及鲁迅、胡适等一批杰出人才也先后在北京大学任教和供职。马叙伦与蔡元培相知相助,积极推行教育改革,并从事专著《说文解字六书疏证》,尤其对老子和庄子的哲学思想进行系统研究,写出《庄子义证》《老子校沽》两部专著。

在这一时期,一批勤学奋进、踌躇满志的江山籍学子也集聚在北平,如毛子水、毛以亨、毛渊、朱曜西、毛皋坤、朱云光等在北京大学深造,还有一些意气风发的江山学子在北京医学专科学校、法政专科学校等读书等。

当时北大成立哲学研究所和新闻学研究所。江山的毛以亨、毛子水等喜欢听哲学课,而江山的朱云光、姜绍谟和北大图书馆管理员毛泽东等只喜欢听新闻学课,蔡元培校长还亲自给他们发了听课证书。

他们特喜欢听马叙伦讲哲学课,认为马叙伦的授课,深入浅出,生动风趣,而胡适的授课,过于严谨呆板。据毛以享回忆,在北大大礼堂听课时,马叙伦讲起庄子学说,条理清晰,滔滔不绝,而胡适讲墨子学说,却断断续续,风趣欠佳。北京大学哲学研究所16人中有15人选择听马叙伦讲课,只有1人因不好意思而选了胡适授课。

在这里,不得不提江山籍才子毛子水。他于1913年考入北京大学理学预科。正式考入本科后,曾发起与北大文科的同学组织成立“新潮社”,出版《新潮》杂志。后赴德国深造,回国后在北京大学史学系任教,并兼任北大图书馆馆长,当时毛泽东曾在北大图书馆供职。

毛子水在北大求学时,虽专攻理科,但由于国学根基深厚,性喜文史,与傅斯年、顾颉刚、茅盾、罗家伦等同学友善,相互切磋,并专题研究孔子《论语》。

毛子水与其他江山籍学子一样,喜听马叙伦讲课。他在一文中回忆:“胡先生(指胡适)在北大,于初到后数日,即于某晚在大礼堂讲墨学,到者百余人,反映不甚良好。……胡先生后来在北大研究所与马叙伦同任中国哲学讲师,马氏担任老庄,而胡氏则指导墨学。马氏首言,欲讲名法,不可不先讲老庄,口若悬河,滔滔不绝。而当时之胡先生,口才亦不甚好,遂使研究院十六人中,十五人皆随马氏研老庄。”

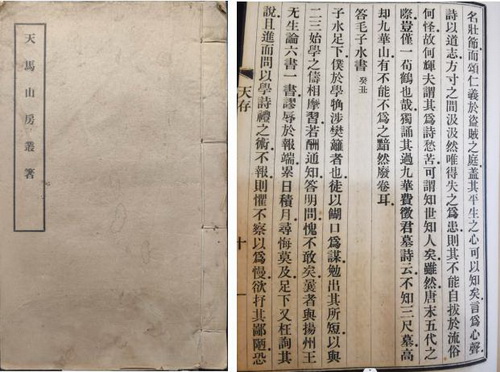

马叙伦著作《天马山房丛著》(版本:1933年)

毛子水经常拜读马叙伦的著作,且提许多观点与马先生交流。马叙伦也欣赏毛子水的才气,在《天马山房文存》一文中专门记载了马叙伦答毛子水书。书中曰:“子水足下,仆于学觕涉樊篱也,徒以糊口为谋,勉出其短。以兴二三始学之俦相摩习,若酬通知,答明问,愧不敢矣……仆自少慕为马、班、韩、柳之文,又妄谓能理《春秋》大义,近乃悔悟,始治小学,于《说文解字》粗通义倒而已。”不难看出,在这回函中,既展示马叙伦的治学严谨,也体现他与毛子水的情谊。

南下同舟的风浪

马叙伦在《我在六十岁以前》一书中,数次提到江山籍才子姜绍谟。

姜绍谟,江山县峡口镇人,1918年毕业于浙江省立第八中学,后考入北京大学预科,1924年北大法律系毕业后,经国民党议员冯自由、王恒介绍,加入中国国民党,先后任北京特别市党部筹备委员、执委兼组织部长,教育部秘书等职,并结识了李大钊、马叙伦、林森等。1926年,参加北伐战争,先后任国民革命军第十八军政治部主任、浙江省法政专门学校校长。1938年,姜绍谟加入军统,后任军统局渝特区少将区长、上海沪二区少将区长,军统局设计委员会主任委员、立法委员等职,这是后话。

马叙伦著作《我在六十岁以前》

1926年,马叙伦因反对段祺瑞政府,被通缉,辗转于广州、上海等地。同年12月,与蔡元培被任命为浙江省政务委员会政务委员,正准备到鄞县筹备省政务会议,又遭孙传芳派兵跟踪。

面对这紧张局势,马叙伦于1927年上旬与蔡元培、江山的姜绍谟、象山的励乃骥乘小火轮到达了象山,次日在励乃骥家住了六七天,又投奔励乃骥的同学史文若家住几日,后又投奔石埔镇励乃骥的妹夫纪子庚家。

1月中旬,正逢北伐军东路指挥何应钦收复福建,马叙伦与蔡元培、姜绍谟、励乃骥等5人共乘两条小帆船,在东海边漂泊2日,于21日到达福州。

姜绍谟回忆了这段海上漂流经历:“后来我们遇着从福建来浙装载带鱼的小帆船三艘,我们便搭乘这三船去福建。船很小,我们一行五人分乘二船,蔡先生和马夷初先生乘一船,我和另外两位同学三人一船,另一船装载行李。时东北季候风大作,一叶扁舟,漂泊海上,危险异常。我因晕船,终日蜷卧不能走动;蔡先生则不晕船,还能起来,吃饭。船行一天两夜就到达福建琯头地方……”

“肝胆一古剑,波涛两浮萍。”那次海上漂泊,风大浪高,小船在波峰浪谷中颠簸,时时均有翻船的危险,幸好船工镇定,精心把舵。蔡元培先生见姜绍谟晕船呕吐不已,便讲起徐锡麟、秋瑾舍生取义的事迹,讲到动情处,仰天长啸,吼声直冲夜空。马叙伦则在《我在六十岁以前》一文中回忆这段经历。文中说:“我们雇了两只帆船,乘夜上船。我和蔡先生坐了一只,姜先生等三位坐了一只。我虽则曾经沧海,但是都乘轮船,帆船漂海是第一次。白天倒也平常,夜里遇到风浪,听他们一辈船家转舵时呼的声音,和船身的倾斜起伏,倒觉得有点骨悚。我和蔡先生都是睡着起腹稿做诗,消磨了两天到福州。”其中马叙伦的腹稿诗云:“帆欹风急疑鸱叫,水转柁危似鬼鸣。忘却扁身浮海上,羊鸣鸡叫两三声。”到达福州后,蔡元培和马叙伦将姜绍谟介绍给东路总指挥何应钦,姜绍谟被任命为东路军总指挥参议。

1939年秋,姜绍谟受命从后方潜伏上海做地下情报工作,便住在马叙伦家中,利用马的住所收集日伪的情报,策反有关敌特人员。

马叙伦整整大姜绍谟12岁,两人在五四运动、北伐战争、抗日战争时期互相支持,结下了友谊。然而,大浪淘沙,各奔前程。马叙伦不亢不卑,始终保持中国知识分子的气节,并坚信中国共产党的领导,投身到创建新中国、建设新中国的洪流中。而姜绍谟茫然失措,追随主子逃到台湾,走上一条不归路。

交友中的风雅

风雅是文人名士间亲切交往、畅聊,是挥洒自如、逸兴遄飞、信手拈来、展示水平的真实写照。马叙伦天资聪颖,才华横溢,记忆超群,文采灿烂,在北大期间,先后与蔡元培、李大钊、陈独秀、茅盾、鲁迅、胡适、郭沫若等社会各界名流雅集唱和,而且也常与江山的才子们结伴畅游,或觞咏酬唱,或濡墨挥毫,留下了许多精妙绝伦的诗章,如《奠陈介石师文》《天马山房丛著》《厉樊榭先生祠堂记》等。

也许在青年时期与余绍宋在江山中学堂任教过,马叙伦与江山一群青少年意志奋发,风华正茂,挥斥方遒,并游览了西山、景星山等名胜,对江山的人文历史和自然风光情有独钟,其撰写的近700字《景星山记》至今仍百读不厌。《景星山记》中曰:“拂尘数日,乃邀毛子酉峰,请为向导,走往访之。拾级至山腰,从樵路行,得一庵,所谓小九华者也。”

1931年春,江山县茅坂双溪河畔,曾留学法国的我国著名稻麦育种专家、农业科学教育家徐季丹家中嘉宾云集,寿联满室。原来是其父(清末进士)徐德成七十寿辰。其中有3位先生引人注目,他们是北京大学教授马叙伦,孙中山的原秘书、北大生物系教授谭熙鸿,北京农业大学教授梁希。他们都是寿星儿子徐季丹的至交,何况马叙伦重返江山大地,更有一番特别的情谊。

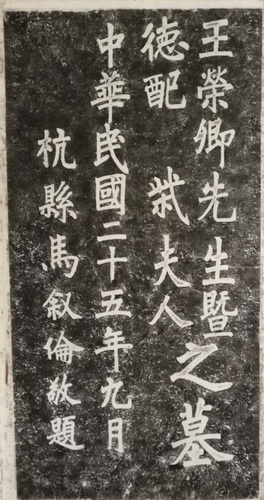

马叙伦又是一位杰出的书法家,其书法笔势劲逸,雄浑刚健,清丽秀雅,卓然自成一家。1936年9月,马叙伦应日本早稻田大学毕业、北平图书馆代理馆长、江山籍著名学者王访渔之邀请,为其父王荣卿题写碑文。马叙伦见是江山朋友的事,毫不犹豫,欣然命笔,写下了“王荣卿先生暨德配柴夫人之墓。中华民国二十五年九月,杭县马叙伦敬题。”其碑文笔力遒劲,工整端庄,既为江山留下了弥足珍贵的墨宝,也体现了他与江山学才的深厚情谊。

马叙伦为王访渔父亲题写的碑文拓片

“此情可待万追忆,只是当时已惘然。”当我们吟诵李商隐这一诗句时 ,不禁想起马叙伦与江山的情缘。如今马叙伦先生虽然离开我们已50多年了,但他对江山的感情,对江山学子的爱护,对民主科学和教育事业的贡献永远留在我们心中。