开明书店中的民进前辈补遗

在民进人中,说到开明二字,大家往往会联想到1926年创办于上海的开明书店,还有中国近代出版史上著名的“开明人”“开明风”和“开明精神”。开明人注重出版对社会的文化贡献,强调出版物质量,不图名利,绝不苟且;他们孜孜不倦地从事于学问研究,以教育家的态度来办书店,一字不苟;他们是非分明,“有所爱、有所恨、有所为、有所不为”,“正正经经地出书,实实在在地为读者服务”。民进中央于1988年创办的为教育事业服务的图书出版机构——开明出版社,继承了老开明书店文化传统。可以说,“开来而继往,明道不计功”,是民进人共同的价值追求。(详见王桢:民进人的开明情,《民主》杂志2017年7期)

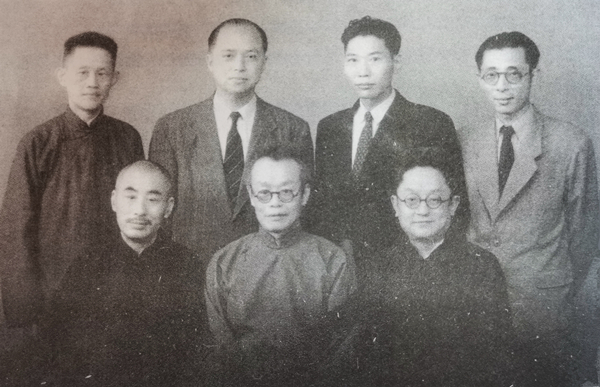

开明书店《中学生》杂志部分编辑与作者拍摄于1936年的合影,叶圣陶、章锡琛、傅彬然、徐调孚、金仲华、贾祖璋和顾均正,除开明书店创办人章锡琛外全是民进人。

那么,追根溯源,在开明人中,到底有多少民进前辈?除了我们熟知的叶圣陶等人外,还有哪些我们并不熟悉的民进前辈?他们身上,又发生了哪些体现开明精神的动人故事?在此,谨作一个简要介绍,以表达缅怀敬仰之情,同时也是抛砖引玉,期望大家提供更多线索。

“开明人”主要是指在开明书店工作过的人。在王久安《我与开明 我与中青》(中国青年出版社2012年版)一书中列出了开明书店主要编辑名单:

开明书店主要编辑名单

(以姓氏笔画为序)

王伯祥 王统照 王幼于 王鞠侯 王知伊 丰子恺 叶圣陶 叶至善 卢芷芬 吕叔湘 陈乃乾 张志公 张明养 宋云彬 周予同 周振甫 郑振铎 金仲华 欧阳文彬 赵景深 钱君匋 郭绍虞 顾均正 唐锡光 贾祖璋 夏丏尊 徐调孚 章锡琛 傅彬然 覃必陶

三十人中,有十五人是民进前辈:既有我们耳熟能详的民进领导人、创始人如叶圣陶、叶至善、郑振铎、张明养,有声名卓著的民进出版家王伯祥、张志公、顾均正、贾祖璋、徐调孚、傅彬然,有我们熟悉他们的名字却不一定知道他们也是民进前辈的周予同、金仲华,还有我们并不熟悉的出版工作者卢芷芬、唐锡光、覃必陶。“唯愿文教敷,遑顾心力瘁”。虽然并没有获得显赫的声名,他们勤勤恳恳,踏实工作,在漫长的历史时期里为开明书店也为出版文教事业奉献了自己的心力,获得了读者和同业的高度认可。他们的人生故事,同样是开明精神的体现。在《民进出版群星》中,我搜集整理了他们的一些资料,只是由于篇幅所限,没有全部展示出来。现录如下:

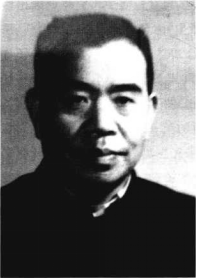

“书生兼事业家”卢芷芬(1910-1960)

江苏苏州人。曾任开明书店编辑,人民教育出版社总编辑室主任。民进成员。他从在上海参加校对、编教科学用书开始,到抗战期间在大后方开拓昆明分店,到抗战胜利后上海复业,再到新中国成立前夕转到北京,他的历程是开明书店的历史轨迹的缩影。

1931年,卢芷芬考入无锡国学专修学校,1933年进开明书店,与同学周振甫帮宋云彬校对《辞通》。后来两人给《辞通》编索引,协助王伯祥编《二十五史补编》(这部巨著奠定了开明书店的学术地位),与周振甫编了《二十五史人名索引》,在此期间还编辑出版了一本小学语文课本的教学法,编写中学历史读物《王安石》。

八一三战争爆发,开明书店损失达全部资产百分之八十以上,总店一方面遣散部分职工,留下少量编辑人员发一点生活费,一方面排除大部分同人转移内地寻找出路。卢芷芬先去老家安顿家属,返回上海后建议总店开通沿海道途经香港、海防转滇越铁路迂回沟通沪渝的图书纸型运输通道。总店采纳了他的意见并派他前往昆明落实。他和妻子王汉华(王伯祥先生之女,也是民进成员)以开明书店昆明分店为据点,千方百计接通关系,搞活了业务。在艰难的时事中,他锻炼了一套应付复杂环境的办法,机敏、乐观,以豪爽的笑容感染着每一个人。在昆明坚持六年间,他同昆明文化人士结下了亲密友情。巴金来昆明寓居开明书店库房,在此期间两人饱日军轰炸之苦,战后巴金常常对人开玩笑说自己和卢芷芬都成了“身经百炸”之人。西南联大的一批教授,很多都是开明作者,如顾颉刚、冯友兰、闻一多、朱自清、唐兰、沈从文、华罗庚、罗常培等人课余常来小坐,有时教授生活发生困难要变卖一些衣物,在书店门口摆地摊,开明同人便为他们搬出板凳吆喝。有次沈从文进城办事家在郊区回去没有路费,还是卢芷芬让妻子接济。当时西南联大编的《国文月刊》杂志在桂林开明书店总办事处出版,稿件往返事务由卢芷芬经手。著名教授陈望道称赞他是“书生兼事业家”,儿女们则称他是“快乐的书生、练达的事业家”。

卢芷芬在抗战期间主持的开明书店昆明分店

抗战胜利后,帮助叶圣陶全家和开明同人、家属历经艰险乘坐两只木船从重庆返回上海。因抗战期间工作突出,卢芷芬被升为总店襄理,与其岳父王伯祥(襄理)章锡珊(协理)等一起协助总经理范洗人主持总店业务。1948年,国民党在东北华北大势已去,一直心向革命的他大胆建议运输一部分图书纸型到北平再设法找关系转入解放区,以备应用。这个建议当时虽为少数人反对,但最后还是通过了。卢芷芬便又受命去执行这个计划,1949年1月,卢芷芬陪同叶圣陶、傅彬然乘轮船到达香港,随即经过夏衍介绍乘坐商船到山东解放区石岛,又经过潍坊、天津辗转来到北平。北平解放后,中小学开学急需教科书,恰好他力主运来的纸型派上了用场,赶印了一批开明课本,还印制了一批茅盾的《苏联见闻录》和胡绳的《二千年间》等革命书籍。

三月中旬,叶圣陶、傅彬然等北上到达北平后,创办《进步青年》,叶圣陶主编,他负责出版发行。开明书店北迁后,到天津开办开明书店分店。华北联合出版社(即人民教育出版社的前身)成立后,他担任副经理,后来又在人民教育出版社工作,曾任总编室主任,帮助社长组织各个编室工作,组稿、编审教材,联系造纸厂、印刷厂、装订等,可谓鞠躬尽瘁。一九五七年夫妇都被误划为右派。此时王伯祥先生的女儿、儿子、女婿中已有5人被打成右派,他们大多是民进会员。下放劳动中,因病得不到医治含冤去世。1979年,巴金写的《关于龙·虎·狗》一文在美国《侨报》刊出,文章出口转内销后在国内引起震动,才使卢芷芬的改正问题终得解决,其空骨灰盒放进了八宝山革命公墓。(参见卢元镇:卢芷芬之死:语文教材改革风波的余波,炎黄春秋2011年第五期)

又一位“出版全才”唐锡光(1905-1994)

著名人士章士钊,曾称赞过徐调孚是“出版全才”。在开明老人王久安眼中,老编辑唐锡光也是一位 “出版全才”。

唐锡光(1905-1994),浙江嘉善人,民进成员。曾任上海开明书店校对、编辑,并长期主持开明书店出版工作,建国后任中国青年出版社出版部、资料室主任。

他在上高小时是顾均正的学生。1930年考进开明书店,被分配在《中学生》做编校工作。当时顾均正也在《中学生》杂志工作,颇得其关照。在顾均正、叶圣陶的影响下,工作勤恳踏实,深得信赖。在此期间还翻译出版了一些童话译著,如《鲁宾逊漂流记》《大人国》等。后去出版部工作,负责排印装帧等具体事务性的工作。

为了使出版、印刷能够贯彻编辑部门的要求和意图,真正做到精益求精,开明书店遴选极有能力、富有学识的编辑来担任出版部门负责人。例如,曾经较长时期担任开明出版部主任徐调孚、唐锡光两人,徐调孚本人是一个作家,他对古代文史有研究、有著作,对新文艺、儿童文学也有贡献;唐锡光从事科学普及工作,对外国科普作家有研究自己也从事著译。按照他们两位的专业和才能,当出版部主任似乎不恰当。但是,他们毫无怨言,相反,他们每天埋头在繁琐的出版事务工作中,经他们的手发排的书稿、校样以及图版等,几乎从来不发生错失。他们那种兢兢业业的极端负责的工作精神,实在令人敬佩。他们之所以能够这样,一句话,因为他们把开明作为一个文化教育工作单位来看待,他们有强烈的事业心。(参见:王知伊:开明书店纪事,中国出版史料现代部分第一卷,上。)

抗战爆发后,唐锡光随开明同人去内地发展开明事业,是《中学生战时半月刊》的八名编委之一。抗战胜利后回上海,任出版部主任。主持《抗战八年木刻选集》的排印。他建议把原来直排书排在文字中间的标点符号,改排在文字的右下角,使读者看起来更舒服,后来开明版一直沿用,同行们称之为“开明标点”。

1950年开明书店迁京后,唐锡光任办公室主任。据开明老人王久安在《我与开明我与中青》一书中回忆,1950年,开明书店董事会正式向政府申请公私合营,根据出版总署指示,开明总管理处和编译所于同年6月迁往北京。总署派出金灿然、沈静芷、史育才三名代表,董事会由章锡琛、范洗人、傅彬然三人,职工代表由顾均正、唐锡光、章士敭三人一起参加业务委员会。1952年开明与团中央的青年出版社合并时,在筹备会上,原开明的同人唐锡光提议叫“中国青年出版社”,意思是专为中国的青年人出书的出版社,这一建议立刻被董事会接受。中国青年出版社成立后,任出版部副主任、主任,后又担任资料室主任。1986写下《开明的历程》一文两万余字,编入《我与开明》纪念开明书店成立六十周年纪念文集,为后人留下了一篇十分完整的开明创业史。

1946年上海开明书店同仁参观联华影院时合影(前右者为叶圣陶,左一坐者为唐锡光)

“高效率的多面手”覃必陶(1913—1986)

覃必陶(1913—1986),湖南宁乡人,长期担任开明书店、中国青年出版社编辑工作。民进中央文化出版委员会委员。

在加入开明书店前,覃必陶曾当过多年的中学老师,中文、英文、历史等各方面水平都很高。他为店内办的文化补习班讲过多堂课,不但课讲得好,学识也极丰富,颇有学者风度。开明书店内部从普通员工到经理,几乎人人都称覃必陶为“覃老师”。叶老和开明书店的负责人十分赞赏覃必陶的能力,称他为“高效率的多面手”。

覃必陶于1933年在北平大学法商学院肄业,进开明以前曾在桂林几所中学教书。1939年开明同人在桂林复刊《中学生》杂志,由于叶圣陶不在桂林,公推由傅彬然牵头,改名为《中学生战时半月刊》。为了增加编辑出版力量,在傅彬然的推荐下,覃必陶于1943年进了开明,很快成了开明编辑部的得力编辑。他发现胡绳在《中学生战时半月刊》上已连续发表有关历史方面的文章,认为观点鲜明,文字生动,内容丰富,应当汇集起来出一本册子,一定会受到青年学生的欢迎,便征得作者同意,出版了一本《二千年间》的历史知识读物。因胡绳本名不宜暴露,就按刊物上的署名“蒲韧”为笔名。此书出版后曾轰动一时,成为开明的畅销书。

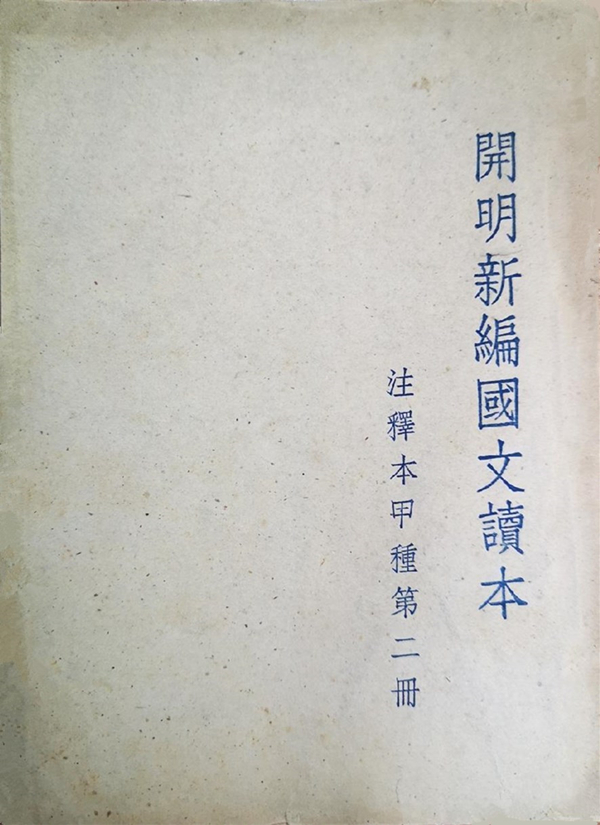

抗日战争胜利后,覃必陶随同开明书店返回上海,投入了更加紧张的编辑工作。他一边继续加工整理从桂林带回的一批历史读物,一边应《英文月刊》主编张沛霖邀请担任《英文月刊》编委,还和叶圣陶叶老一起编《开明新编国文读本》。当时社会舆论对国民党政府“国定”的语文课本的反感越来越强烈,迫切希望开明书店由叶老主持出版一套新颖的语文课本。覃必陶自己当过老师,深知所谓“国定”教本是为蒋介石的党化教育服务的,简直就是封建朝廷的“钦定”本,提倡封建复古,害人不浅。叶老亲自找到他,鼓励他接受了这一重任,从此,按照叶老制定的计划和要点,每日加班加点工作。

《开明新编国文读本》分甲乙两种本,甲种为白话文,六册,乙种为文言文,三册。作者叶圣陶、郭绍虞、周予同、覃必陶四人中除郭绍虞外都是民进前辈。1946年8月至1948年8月间,由开明书店陆续出版,以后又多次重印。新中国成立后,新的教材一时来不及编出来,不少省市继续采用这套读本作为教材。它不仅体现了民进前辈的治学编书的勤勉踏实、用心创新,还体现出他们的政治担当。覃必陶在回忆中说,“读本的选文既然要表现现代精神,有些选文就难免让国民党反动派感到刺痛。新编国文读本第六册选收了吴晗《哭一多父子》一文,这是一篇文情并茂的悼念文,对死者的哀痛越深沉,就反衬出对凶手的愤恨越强烈。真正的凶手是谁呢?这是用不着明说的。”这在那个白色恐怖的时代里,“有所爱,有所恨”的开明风,令人肃然起敬。

新中国成立后,覃必陶随开明书店同来北京,他一到北京,就被时任出版总署副署长的叶圣陶和教科书编审委员会委员的傅彬然“扣留”,要借调一段时间编写一部《外国史》的新课本,直到这部书编完,才“放”他回开明。不久,开明和青年合并成立中国青年出版社,覃必陶被任命为社科编辑室副主任,后又任命为主任和编委。在中青社的30多年中,覃必陶曾编辑出版过数百部历史读物,如包括裴文中的《中国石器时代的文化》、嵇文甫的《春秋战国思想史话》、吴啥的《中国历史常识》、沈起炜的《隋唐史话》和顾颉刚的《中国史学入门》等,还培养了宋嘉沛、王振电和洪鹏等青年编辑。

抗战胜利后,开明书店复员上海,许多开明前辈参加了当时日益高涨的爱国民主运动,和民进前辈有很多交集。在下关事件发生后的1946年6月26日,《文汇报》刊载《我们抗议》一文,发表言论的叶圣陶、郑振铎、傅彬然、徐调孚、夏衍、顾均正、覃必陶、微子,除夏衍外都是开明前辈,而开明人中有一位民进创始人之一郑振铎,余下除了袁微子先生不可考外其余都在后来加入了民进。