中华书局中的民进先贤

中华书局于1912年1月1日创办于上海。就创立时间延续之长、出版市场占有份额之大,社会影响之巨来看,在20世纪上半叶,是近代以来仅次于商务印书馆的出版社。中共党史和中国近现代史专家金冲及先生在光明日报发表的《我心目中的中华书局》一文中说:“中国的出版单位,能够如此长期存在并且对中国文化事业作出重大贡献的,大概只有中华书局和商务印书馆。”追寻中华书局的历史轨迹,不乏民进先贤的身影。

一、早期作者编者译者中的民进先贤

创立后的中华书局以出版中小学教科书为主,并印行古籍、各类科学、文艺著作和工具书等。与民进先贤相关的,例如:1911年创刊《中华教育界》和1915年创刊的《中华学生界》,周建人都是撰稿人之一。1916年,吴研因任上海中华书局编辑,编写《新式学生字典》。1922年创刊的新文学史上第一个诗刊《诗》,叶圣陶是主编之一。1928年出版的《中国教育辞典》,编撰者中有金海观、古楳两位。1931年出版的“小学生丛书”第一集一百册由叶圣陶、吴研因等编。1933年出版的“国际丛书”中有张明养的《国际裁军问题》。在早期作者中,出版著作较多的是中国古典文学研究家、民进前辈刘大杰(1904—1977),有《德国文学大纲》(1934)《魏晋思想论》(1939)、《中国文学发展史(上)(下)》(1939、1949)、《中国文学发展史(上中下)》(1962)等等。

二、周瘦鹃译作受鲁迅夸奖

1914年,中华书局出版的“小说汇刊”收录民进先贤周瘦鹃先生(1895-1968)等译的《福尔摩斯侦探案全集》(文言),风靡一时,至抗战前已出二十版,被誉为“影响中国近代社会的一百种译作”之一。1915年至1917年夏,周瘦鹃在中华书局英文部做专职翻译编辑。1915年,因为袁世凯与日本签订了丧权辱国的《二十一条》,他创作了《亡国奴之日记》,行销数万册,对“五四”运动及反抗日本侵略起了一定的宣传作用。1916年,周瘦鹃为了筹措结婚的费用,将自己多年来所翻译的西方各国名家短篇小说汇集补充,定名为“欧美名家短篇小说丛刻”,将版权以四百元价格卖给了中华书局。此书广受欢迎,甚至第二年就重印。此书还受到教育部通俗教育研究会的好评和褒奖。此时,鲁迅正在教育部当佥事科长。据周作人回忆说,鲁迅当时将书稿带回绍兴会馆亲自审阅,“看了大为惊喜,认为这是‘空谷足音’,带回会馆来,同我合拟了一条评语,用部的名义发出去”。评语发表于《教育公报》“报告”栏下,其中赞道:“然当此淫佚文字充塞坊肆时,得此一书,俾读者知所谓哀情、惨情之外,尚有更纯洁之作,则固亦昏夜之微光,鸡群之鸣鹤矣。”

周瘦鹃译:欧美名家短篇小说丛刊(刻)

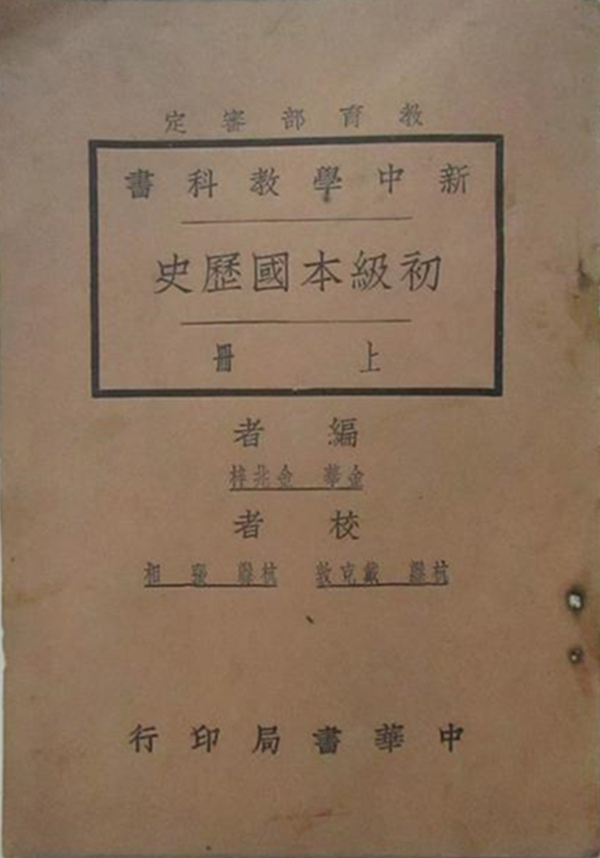

三、金兆梓三进中华书局

著名语言学家、文史学家金兆梓先生(1889-1975)一生“三进中华书局”,前两次为教科书,后为古籍出版。1922年,任教于北京高等师范的他因北洋政府积欠北京教职工薪金甚巨,迫于生计,在老师张相热情引荐下,第一次应聘到上海中华书局,出任文史编辑,至翌年三月。虽时间不长,但他编的《新中学教科书初级本国历史参考书》(图)畅销全国,声誉卓著,他本人也因此走上了文史治学的道路。1929年,他二进中华书局,任教科图书部主任,负责教科书出版工作。1936年张相退休后接任编辑所副所长(所长为著名学者、出版家舒新成)。全面抗战爆发后,中华书局业务重心转移,他和少数同人留守上海看守编辑部图书馆。1941年太平洋战争爆发,中华书局及印刷厂被日军查封,次年迁重庆。1942年,他到达重庆,兼《新中华》杂志社社长、总编辑。吴铁声回忆,“总编辑金兆梓先生为人和蔼可亲,编辑部人员于工作忙时经常晚上校对。我们都是避难去重庆,晚上常在民权路新中华杂志社聚会,谈笑风生。已故的张梦麟先生(编者注:也是民进前辈,《中华少年》主编),诙谐多趣,含蓄蕴藉,常引起在座诸人的哄笑,使我们忘记了做客他乡的愁苦。”(吴铁声:解放前中华书局琐记,中国出版史料(现代部分)第一卷上编第222页)抗战胜利后中华书局回到上海。1950年9月,第一届全国出版会议在北京召开。金兆梓作为特邀代表参加了会议。1950年因病退休后迁居苏州,当选市人民代表,曾任苏州市副市长。他对党和国家忠心耿耿,多次写信将独子从美国召回参加国家建设。

金兆梓编《新中学教科书初级本国历史》

金冲及先生回忆,他1941年进入复旦附中读书,“我读的历史教科书是中华书局出版的,本国史由中华书局编辑所副所长金兆梓先生编写,外国史由金兆梓和耿淡如两位先生编写,给我留下很深的印象。相隔八十多年仍能记得,可见中华书局出版的教科书在当时社会上产生了多么大的影响”。

1954年中华书局总部迁北京,到1957年,明确了古籍整理的出版方向。这一时期,为了加强力量,按照党的指示,1957年金兆梓重返中华书局,任中华书局上海编辑所主任,和钟吉宇、任铭善、刘大杰、周予同等民进前辈一起参加《辞海》编纂和修订工作。不久后被选为市政协委员,兼任上海文史馆馆长。他是民进上海市委会委员,多次以特邀委员身份出席全国政协会议。1975年去世。

四、公私合营中的两位私方代表卢文迪和俞明岳二先生

1954年,中华书局总部迁京,公私合营,组建了财政经济出版社,同时保留中华书局的牌子。据《中华书局百年大事记1912-2012》记载,公私合营后,中华书局本部全体干部164人中,党员22人,各民主党派44人,其中民进15人,居于首位。两位负责协助公方代表处理中华书局日常事务的私方代表——卢文迪(1910-1982)和俞明岳(1909-1985),都是民进人。

卢文迪1935年在中国公学大学部文史系毕业后,1936年入中华书局工作,抗战时期回家乡工作,1945年9月返上海重新入中华书局,任《新中华》杂志主编。1950年9月,第一届全国出版会议在北京召开,他作为《新中华》主编也参加了会议。1950年金兆梓先生退休后,编辑所副所长一职由他代理,后被正式任命。1953年舒新城退休后接任所长。1954年公私合营后任副总编辑。在反右中被错划右派,1978年全部平反。

俞明岳早年在沪从事证券交易工作,1952年加入中华书局。1954年中华书局迁京前,他任驻京办事处主任;迁京后,他又任办公室副主任、财务组组长等职。“文革”结束后,一度与商务印书馆合署办公的中华书局于1979年8月恢复原有独立建制。此时卢文迪任副总编辑,俞明岳任总编办公室主任。

民进组织恢复活动后,1979年12月,卢文迪曾任学习委员会副主任委员,1984年6月,俞明岳任联络委员会副主任委员。1981年中华书局《文史知识》创刊,俞先生还特地自费购买了1000册,通过民进组织分发亲朋好友,扩大宣传,征求意见。他曾是民进中央文教基金委员会副主任,通过民进捐赠一万元扶助贫困失学儿童,这在当时是一笔不小的数目。

1949年12月10日,出版总署领导同志和上海市出版业华北、东北参观团全体成员会见后合影,第三排右七为代表中华书局的卢文迪先生。

五、古籍出版中的民进出版家群星荟萃

1956年,文化部党组就中华书局、商务印书馆独立经营向中央提交请示报告,之后逐步确定了古籍整理的出版方向。1957年,原出版总署直属、叶圣陶叶老兼任社长的古籍出版社并入中华书局,一大批著名编辑也随之转入,其中就有民进前辈、曾在开明书店工作的徐调孚、傅彬然二先生,分别担任古典文学、哲学编辑组组长。这一年出版的古籍中,有马叙伦马老的《老子校诂》和王伯祥先生的《春秋左传读本》等。

1958年2月,国务院正式成立“古籍整理出版规划小组”(小组成员19人中有叶圣陶、郑振铎、金兆梓等民进前辈)并指定中华书局为小组办事机构。3月,文化部下发报告,其中规定中华书局是以整理出版古籍和现代文史哲著作为主要任务的专业出版社。在领导班子中,小组成员兼办公室主任、著名出版家金灿然任中华书局总经理兼总编辑,民进前辈傅彬然则是唯一一位副总经理兼副总编辑,金兆梓是三位副总编辑之一;编审委员会主任舒新城,副主任金灿然、傅彬然、金兆梓三位中两位都是民进前辈,委员中也有卢文迪、徐调孚两位。1958年6月,上海的古典文学出版社并入,改组为中华书局上海编辑所(1978年1月改名为上海古籍出版社,文史大家金性尧先生是会员中的代表人物,曾任中华书局上海编辑所第二编辑室副主任。此外还有古典文学研究家钱伯城先生,曾任中华书局上海编辑所编辑。)

在中华书局有关史料中,1959年,叶老悉心帮助总经理兼总编辑金灿然审阅修改《永乐大典》仿制本的《说明》文稿,工作一丝不苟,态度和蔼谦逊,成为佳话。

这一时期在中华书局从事古籍出版工作的民进前辈还有一位原世界书局经理,1948年加入民进、曾任联络委员会副主任委员的陆高谊(1899-1984)先生。1949年8月,中华书局曾聘请林汉达为董事会顾问,1950年林汉达去燕京大学任教后,改聘陆高谊继任。他先后担任中华书局业务管理委员会成员、出版部主任、海外部主任。1957年和卢文迪等人一起被错划右派。1958年以后,中华书局专业整理出版古籍,他不辞辛劳,亲自操持《四库全书总目提要》《册府元龟》《永乐大典》《文苑英华》等大型古籍的影印工作,为中华书局出版的影印书赢得了广泛的赞誉。

“文革”中,中华书局在毛泽东、周恩来的关怀下出版了章士钊的《柳文指要》,作者指名要徐调孚负责编辑。此时他已被迫退休去四川江油投靠儿子。据叶圣陶叶老在《怀念调孚》中回忆,“后来中华书局承印的《柳文指要》重新‘上马’,著者章行严先生(即章士钊)写信给周总理说:他非常满意原来负责编校的徐先生,一定要请徐先生来完成这项工作。调孚于是又来到北京,住在中华书局的办公楼里。《柳文指要》排校完毕,章老先生又写信给周总理,说徐先生是一位难得的编辑,建议把他留在北京工作。”

1974年,中华书局还出版了马老《老子校诂》的大字本。

六、民进先贤参与点校工程,顾颉刚先生(1893-1980)“总其成”

顾颉刚、王伯祥、郑天挺、柴德赓、王锺瀚等诸位史学大家、民进先贤参加了新中国最伟大的古籍整理工程——点校“二十四史”和《清史稿》。这是由民进前辈郑振铎先生提议,经毛泽东主席亲自指示,周恩来总理亲自安排,由中华书局组织全国百余位文史专家,历时20年完成的新中国最伟大的古籍整理工程。而此项工程,由民进前辈顾颉刚先生担纲“总其成”。

顾颉刚先生于1954年到京任中国社科院历史所研究员,1955年,应马老邀请参加民进。60年代初中华书局总经理金灿然曾与民进中央秘书长徐伯昕、历史所所长尹达商定,顾颉刚的“学习由民进领导,业务由中华负责,工资归历史所发给”。他来京后,立即投入总校《资治通鉴》,出版后即着手《史记》的点校,该书于1959年9月出版,作为向国庆十周年献礼之书。据史料记载,10月2日,顾先生到中华书局访傅彬然,“看新出版标点本《史记三家注》”,傅告之曰:“中华书局出版标点本《史记三家注》,国庆献礼,毛主席打三次电话索取,览后表示满意。”

随着二十四史和清史稿的点校工作的开展,1963年至“文革”前夕,郑天挺从高校借调来京参加工作。他主持《明史》点校。“文革”开始后,中华书局业务和点校工作都陷于停顿。1971年,在毛泽东、周恩来的支持批示下,整理工作重新展开。1971年4月7日,由当时国务院办公室负责人吴庆彤与原学部留守组军代表、出版口及中华书局有关同志,共同到干面胡同顾先生家,向顾先生传达周总理的批示:“‘二十四史’中除已有标点者外,再加《清史稿》,都请中华书局负责加以组织,请人标点,由顾颉刚先生总其成。”(图)是夜,顾先生“未成眠,计划工作人员名单”,后作《整理国史计划书》。29日,召开讨论会;又作《标点“二十四史”及〈清史稿〉应注意的问题》《“二十四史”标点工作我所望于中华书局者》等文。这一年点校整理工作重新启动,到78年春最后一种《宋史》出版,点校出版工作全部完成。

1973年春,点校组部分学者与中华书局工作人员在北京王府井大街36号中华书局合影

在长期的工作中,顾颉刚先生和中华书局建立了深厚的关系。1965年10月26日,先生因结肠手术,在《预立遗嘱》里表示:“我一生写作,应悉交中华书局,请他们组织委员会整理。”四十五年之后暨顾先生逝世三十周年之际,中华书局出版了《顾颉刚全集》,完成了他的遗愿。

在中华书局工作过的民进前辈,除了以上提及的外,还有《中华教育界》主编姚绍华,《中华少年》主编张梦麟,编撰《中华书局大事纪要》的钱炳寰,美术编审、在装帧方面影响较大的卫水山、王增寅、谈冰玉等先生,由于作者能力有限,尚不能一一查知,今后将陆续补充。此外,在搜集资料时期,曾经向民进中央、市级组织部门和民进中华书局支部新老主委请教,在此一并表示感谢。

主要参考资料:

《中华书局百年大事记1912—2011》,中华书局出版,中华书局编辑部,2012

《岁月书香:百年中华的书人书事》,中华书局出版,中华书局编辑部,2012