从“五一口号”到协商建国

——《共同纲领》的制定(下)

第三次起稿:《中国人民政治协商会议共同纲领》

进入1949年9月以后,共同纲领的起草工作进入最后阶段。纲领的名称确定为《中国人民政治协商会议共同纲领》。其结构也做了改动,不再分一般纲领和具体纲领,而是在序言之后平列七章。这已是第三次起稿。在这个阶段,毛主席直接参加了各次过程稿的修改工作。

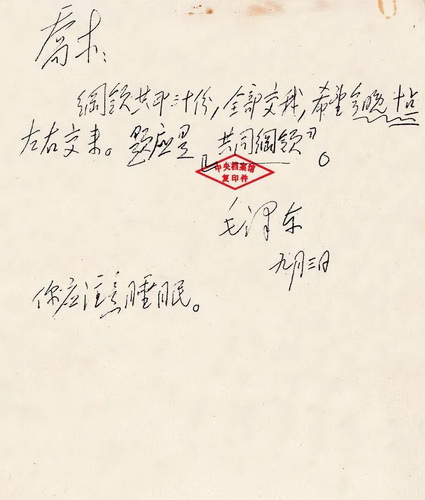

根据有关档案材料,从9月3日至13日,毛主席至少对四次草案稿进行了细心修改,改动总计有200余处。不仅如此,他还亲自校对和督促印刷。9月3日,他写便条:“乔木:纲领共印三十份,全部交我,希望今晚十点左右交来。题应是《共同纲领》。”当把框架基本定型并第一次正式称作《中国人民政治协商会议共同纲领》的草案稿送到他那里以后,他立即动笔逐字、逐句、逐段修改,并在竖写的题目左侧亲笔加上“(一九四九年九月五日,初稿)”的字样。9月5日晚,毛主席修改后的稿本送去付印,不久,又接到主席的便条指示:“乔木:今晚付印的纲领,请先送清样给我校对一次,然后付印。”第二天,他把校对过的清样交下,指示:“照此改正,印成小册子一千本。”他在改过9月11日稿后又批示:“乔木:即刻印二百份,于下午六时左右送交勤政殿齐燕铭同志,但不要拆版,俟起草小组修正后,再印一千份。”

1949年9月3日,毛主席写给胡乔木的便条。

总之,纲领最后阶段的修改和印制工作,都是在毛主席直接参与和细心指导下进行的。毛主席夜以继日地工作,他身边的工作人员,也随时配合。大家睡眠时间都很少。9月3日的那张便条上,毛主席特意嘱咐:“你应注意睡眠。”这虽然是很难做到的事,但仍表明了领袖对身边工作人员的关怀。

共同纲领最后阶段的修改,是同筹备会及所有出席代表的讨论结合一起进行的。从中共方面正式提出草案初稿,到政协全体会议召开,共经过了七次讨论,计:由到达北平的全体政协代表分组讨论两次,纲领起草小组讨论三次,筹备会常委会讨论两次。此外,政协各参加单位还组织各自成员进行了讨论。代表们字斟句酌,反复推敲,畅所欲言,互相商讨,真正做到了集思广益。讨论中提出的修改意见,有的被采纳或基本被采纳,有的为进一步修改提供了参考,有的当场进行了热烈讨论。至于提出的意见究竟有多少条,是很难统计清楚的。这里只举出几个例子。

关于国名及国名简称问题。本来,在发出新政协号召前后,在中央文件和领导人的著作中,即多次有“中华人民共和国”的提法(《新民主主义论》中称“中华民主共和国”),如1948年1月18日毛主席为中共中央起草的党内指示《关于目前党的政策中的几个重要问题》和2月15日完稿的《中共中央关于土地改革中各社会阶级的划分及其待遇的规定(草案)》等,都把新中国定名为“中华人民共和国”。但是,后来在8月1日,毛主席复香港各民主党派与民主人士电等,10月上旬提出、11月25日达成协议的《关于召开新的政治协商会议诸问题》及随之起草的《新政治协商会议筹备会组织条例(草案)》和《中华人民民主共和国政府组织大纲(草案)》中,又改用“中华人民民主共和国”的名称,直至新政协筹备会召开。筹备会期间,黄炎培、张志让等主张用“中华人民民主国”,张奚若等主张用“中华人民共和国”,最后决定采用后一种意见。

1949年6月15日,毛主席、李济深、沈钧儒、黄炎培、何香凝(右起)等在新政协筹备会第一次全体会议上。

引起热烈争论的,倒不是国名的确定问题,而是国名的简称问题。最初起草的《中华人民民主共和国政府组织大纲(草案)》中有“中华人民民主共和国简称中华民国”一条,筹备会召开后,该大纲草案改称《中华人民共和国中央人民政府组织法(草案)》,简称一说仍旧保留着。代表们对要不要保留这个简称及是否把简称写入共同纲领之中,展开了热烈的讨论和争论。一些代表主张,不仅在政府组织法中应注明“简称中华民国”,而且要把这一简称写入共同纲领,因为共同纲领要具有照顾统一战线中各个组织的意义,应该沿用习惯了的称呼。更多的代表认为,不应简称“中华民国”,因为“中华民国”并不是一个简称,而是代表旧中国统治的一切,人民对它已发生反感,人民的新中国是新民主主义的,不能与之混同,如果要用简称,就简称“中国”。还有的代表主张,既不应简称“中华民国”,也不必在纲领条文中注明简称“中国”,因“中国”是习惯用法,不是简称。最后,所有政协文件均没有写简称。

关于社会主义目标问题。一部分代表认为,既然我们将来的目标是实现社会主义,那就应该在纲领中把这一目标写出来,使全国人民了解未来社会的远景以及共同奋斗的最终目标。另一些代表则认为,在今天的政协中提出社会主义问题还为时过早,共同纲领是新民主主义性质的,以不写社会主义为好,而且,新民主主义本身就预示着社会主义方向。中共中央和毛主席支持后一种意见,少奇、恩来同志都在大会上对这一问题作了说明。这里基本的原因是:第一,共同纲领是属于国家政权在现阶段的施政纲领,是从客观实际出发、为现阶段需要而制定的,它不应去描绘现阶段尚不能实现的理想。新中国成立以后,中国人民面临的任务就是建设新民主主义,如在共同纲领中过早地写进社会主义目标,就很容易混淆现阶段的实际步骤与将来的理想。第二,新民主主义的共同纲领是在各民主党派、各人民团体和无党派民主人士对新民主主义取得共识的基础上制定的,要把共产党的第二步奋斗目标——社会主义写进国家的基本文件中,也必须经过一个解释、宣传和实践的过程,只有全国人民通过实践认识到这是唯一的最好的前途,才会真正承认它,并愿意为它而奋斗。所以暂时不写上社会主义目标,并不是否定它,而是更加郑重地看待它。第三,纲领的经济部分已实际保证了向社会主义前途迈进。

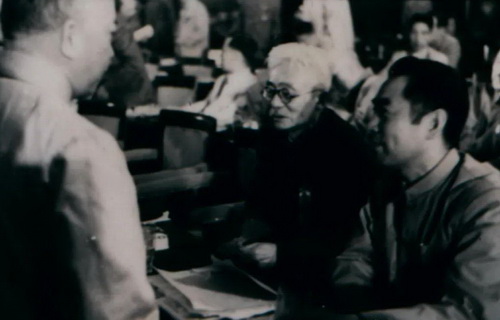

周恩来、林伯渠、李济深(右起)在新政协筹备会第一次全体会议休会期间交谈。

关于“爱国民主分子”问题。有的代表提出:序言里“中国人民民主专政是中国工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级及其他爱国民主分子的人民民主统一战线的政权”一句中的“爱国民主分子”应删去,因为这里讲的是阶级,爱国民主分子也属于四个阶级之内。少奇同志在参加小组讨论中对此作了解释:有些爱国民主分子不属于四个阶级,例如地主、官僚资产阶级中之开明分子,单独提出“爱国民主分子”,是给他们开门,让他们进来。

关于联苏问题。有的产业界的代表出于同外国做生意的考虑,认为关于外交政策的条文不必突出联合苏联的内容。这一意见未得到响应。中国国民党革命委员会、三民主义同志联合会、中国国民党民主促进会三个国民党民主派的政协代表就这个问题专门进行了讨论,他们的意见是:“国民党十三年(1924年)改组时提出联合以平等待我之民族共同奋斗,就是指的苏联,今天应明确地说出来。”“联苏的口号非公开提出不可。”纲领草案保留了“首先联合苏联、各人民民主国家和各被压迫民族”的条文。

除这几点以外,代表们提出的修改意见还有许多。如:在第二章“政权机构”开头一条应加上“中华人民共和国主权属于全国人民”;政协组织成分中的“知识界”应改为“知识分子”;“反对贪污、浪费”的提法太轻,应改为“肃清(或严惩、根绝)贪污、严禁浪费”;调剂五种经济成分的关系,应加上金融政策、技术政策两个方面;等等。这些意见基本被后来的修改稿所采纳。另有一些建议,如文字改革、对日和约等,均属不是现在所能做到和不必即行准备去做的事项,故没有列入条文。

经各方反复讨论和毛主席多次修改的《中国人民政治协商会议共同纲领(草案)》,于1949年9月17日为新政协筹备会第二次全体会议所接受。9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕。9月22日,恩来同志就纲领草案起草的经过向大会作报告。大会组成包括共同纲领草案整理委员会在内的六个分组委员会,以最后完成各项文件的起草工作。共同纲领草案整理委员会由出席政协的45个单位和特邀代表派人组成。中共方面为周恩来。45个单位中,只有民盟派出两人:章伯钧、罗隆基,其他均为一人。28日,政协各单位及纲领草案整理委员会分别举行会议,对纲领草案作最后一次讨论。整理委员会又收到代表意见21件,经讨论,除对9月20日印稿中的不正规字体加以规整和增添一处标点外,全体一致通过保持原文送交大会主席团。29日,政协全体会议一致通过《中国人民政治协商会议共同纲领》。10月1日,刚刚当选为中华人民共和国中央人民政府主席的毛泽东发布公告,宣布中央人民政府“接受《中国人民政治协商会议共同纲领》为本政府的施政方针”。

历史证明,共同纲领是中国共产党和中华人民共和国历史上非常成功的文件之一。由于它切合实际而又坚定明确,清楚地指出了哪些事是应该做而且必须做的,哪些事是不应该做而且不允许做的,所以对刚刚诞生的人民共和国的各项工作,都起了规范和指导作用。它凝结了以毛泽东为代表的中国共产党人、民主党派和无党派民主人士的心血,又经过反复讨论、修改,所以得到了全国各方面人士的一致拥护。

召开政协和拟定纲领的过程,突出体现了共产党领导下的党派协商精神。毛泽东、周恩来等共产党领导人大智大勇,虚怀大度,既能提出完整正确的立国方案,又能虚心听取其他党派和无党派民主人士的意见,平等协商国家大事。其他党派和无党派人士亦能本着共同负责的精神,竭智尽虑,为国献策,大胆发表意见,敢于进行争论。这种精神,为我国政治生活留下了一种宝贵的传统。

(作者胡乔木时任中共中央宣传部副部长、毛泽东秘书,新政协筹备会代表,人民政协第一届全体会议代表;后曾任第十二届中共中央政治局委员,第十一届中共中央书记处书记,全国政协常委。)