孔另境:早年投身革命矢志以笔为枪的文化战士

孔另境(1904—1972),浙江桐乡人,著名作家、出版家、文史学家。他早年投身革命,参加过北伐,积极投身于新文化运动。曾任大公职业学校校长、山东齐鲁大学中文系教授、春明出版社总经理、上海文化出版社编辑部副主任、上海文艺出版社编审等职。

孔另境,谱名孔令俊,字孟养,又字若君,生于桐乡,是孔子第76代世孙,按孔氏谱序排行“令”字辈。孩时的孔另境,最初读的是私塾,随后转到初等小学堂(立志小学),后又升入植材小学,并考入了浙江省立第二中学(现浙江省嘉兴市第一中学)。

觉醒青年

在嘉兴读书时期,孔另境不经意间服务了建党伟业。受姐夫茅盾(沈雁冰)和其弟沈泽民影响,孔另境加入了进步组织“新桐乡青年社”。

茅盾之子韦韬在《我的父亲茅盾》一书中记述:“……党的一大召开时,临时把会址转移到嘉兴南湖,就是王会悟(王会悟的辈分是茅盾的表姑妈)出的主意;而在嘉兴租借南湖的游船,则是父亲的内弟孔另境(当时他正在嘉兴中学念书)出力联系的。”

孔另境女儿孔海珠曾电话向韦韬核实这个情况,韦韬肯定他在书中的记述是准确的,是他们家父母亲在世时讲述的事实。

1923年孔另境考入了上海大学。孔另境在上大常去听瞿秋白、李大钊等拯救中国命运的演讲,在革命思想影响下,加入了中国共产党。

“五卅运动”期间,孔另境积极参加反帝爱国斗争。被巡捕房逮捕拘留两周后,在中共领导成立的“济难会”出面营救下出狱,这是他人生中为革命第一次坐牢。

出狱后,茅盾从广州来信,要求孔另境前往广州一起为党工作。

时任国民党宣传部代部长是毛泽东,茅盾是宣传部秘书。孔另境被安排在毛泽东办公室里工作,担任宣传部助理干事。当时还有萧楚女、毛泽民等也都在一个党小组,相互格外亲热,大家经常到毛泽东家玩。

文化战士

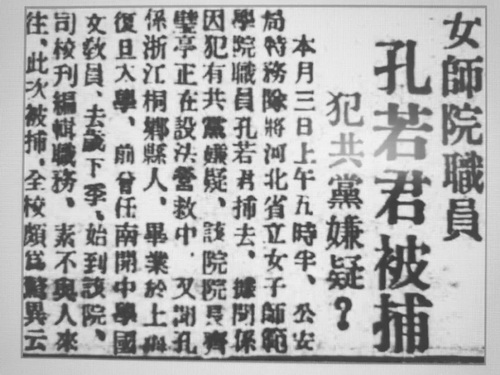

1932年7月3日,公安局特务队以共党嫌疑将孔另境捕去。弟弟被捕入狱,性命交关,孔德沚(茅盾妻子)便向鲁迅求助。在鲁迅的催办下,经李霁野、台静农作保,孔另境获释。

《庸报》1932年7月7日《女师院职员孔若君被捕,犯共党嫌疑?》

孔另境出狱回到上海后,才知道鲁迅帮助解救自己。自这件事发生后,孔另境经常去鲁迅家,或是请教,或是聊天。鲁迅也很鼓励支持孔另境的写作事业,并为孔另境的《现代作家书简》写序。

孔另境特别敬重鲁迅,尊为一生学习的楷模。鲁迅逝世后,他全程参与了鲁迅的葬礼。后又撰写过《巨星的陨落》《我的记忆》《纪念我们的老战士——鲁迅先生》等文章,纪念这位敬仰的老前辈。

为鲁迅扫墓

孔另境在上海,除了写作,还积极参加教书育人的活动。1938年上半年,孔另境创办了一所夜中学,自任校长,取名华光业余夜中学。随后,将华光业余夜中学改组为华光戏剧专科学校,造就了一批影剧人才。学校的抗日话剧活跃在“孤岛”的舞台上,激发起了上海人民的爱国热情。

1943年,孔另境受世界书局委托,着手主编《剧本丛刊》。该丛刊分5集,每集10册,共计50册,有中国历史剧,也有改编外国文学名著。孔另境自己也创作和改编了5部剧本。

一生正道

1949年7月,孔另境作为南方代表,参加了全国第一届文代会,并作了专题发言,他还撰文《鲁迅先生笑吧!》《回到我们年轻的时候》等,表达对即将成立的新中国的期许。

1952年,孔另境出任春明出版社总经理。1953年春,春明出版社与北新书局、广益书局、大中国地图公司四家出版单位合成四联出版社。1956年四联出版社改组为上海文化出版社,孔另境担任编辑部副主任。在此期间,孔另境加入了中国民主促进会。

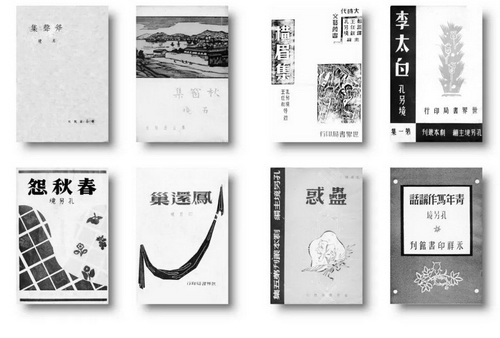

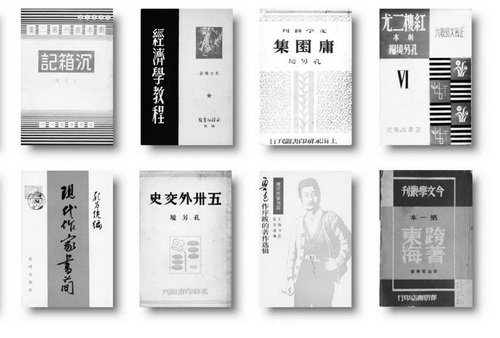

孔另境的部分作品

上世纪六十年代初,孔另境参加上海市政协会议,会上他针对“袋袋户口”问题发表了自己的意见。当时户口问题,是大家关心的实际问题。尤其是在大上海,户口管得很严。好多知识青年上山下乡,由于生病或有特殊困难,返回上海后,户口落实不了,成了“袋袋户口”。这不仅影响他们的工作,还成为社会问题。孔另境的发言引起了政府的重视。

孔另境慷慨大胆,敢于直言。他曾多次向民进上海市委会献策,在中国作家上海分会讨论会上,在上海宣传工作会议上,也都敢于直抒己见。

孔另境纪念馆

2007年,在他的故乡桐乡乌镇,孔另境纪念馆正式开馆。正如茅盾唁电所言:“他一生为新文化教育服务,兢兢业业。”孔另境为新文化运动,为出版事业,为教育事业,艰苦奋斗了一生。