奠基之功 培育之德

人物简介:

金通尹先生

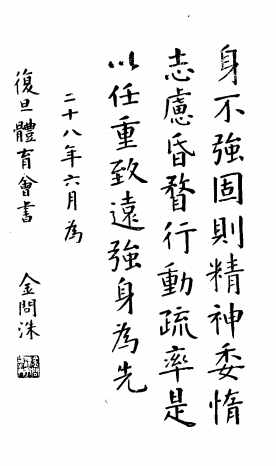

金通尹(1891--1964),又名问洙,号率楼。浙江省平湖人,出身书香门第,我国著名的土木工程学家,一级教授。早年毕业于复旦公学。1912年入北洋大学(天津大学前身),专攻土木工程学。毕业后,历任浙江海宁塘工局监工、上海中华书局编译员、安徽省立第五中学理化教员、中华工业专门学校教员兼太湖水利局测量科主任。1918年应聘复旦大学任教。1921年筹创土木工程学系,亲自讲授力学、水力学、水文学、钢筋混凝土理论、砖石工学、材料力学、河工学等专业课程,使该系成为学校著名大系,并获名誉理学硕士学位。1933年,任该校理学院院长。1937年抗日战争爆发,随校西迁重庆,一度代理教务长。后因父病返沪,任该校上海复旦补习部教务委员会主席及土木系教授。

1949年上海解放时,发动上海教育界和水利界劝募物品慰劳人民解放军,陈毅市长赠予“劳军模范”题字。1950年在沪加入中国民主促进会。1951年,任震旦大学理工学院院长,并当选为上海市人民代表。1952年赴新建的青岛理工学院任院长,被选为山东省人民代表和青岛市人民政府委员。1955年到武汉,筹建武汉测绘学院,任副院长,一级教授。学院初建时,为添置教学设备,安定师生生活,昼夜操劳,巡视走访,使教学迅速走上正轨;并将自己所藏二十四史连同书柜以及其他古籍与科技书籍多种捐赠学院;还参与武汉市民进的筹备工作。1956年,出席最高国务会议,受到毛泽东主席和周恩来总理的接见。1957年4月,代理民进武汉市主任委员,在患有高血压症、左眼失明、听力不好的情况下,仍尽心尽力主持民进会务工作。1958年9月,在市民进第二次会员大会上当选为主委,同年加入中国共产党。曾任全国政协第一、二、三、四届委员,民进中央常委,湖北省人民政府委员和第三届省人大代表。著有《中国水利工程史迹》。曾选所著诗词韵文300余篇汇成《率楼韵文选》,由复旦历年学生150余人集资出版。

金通尹长期从事高等学校的教学和教育行政领导工作,积累了丰富的治学和管理经验,为国家培育了大批高级技术人才,为我国的社会主义建设和高等教育事业的发展作出了贡献,也为湖北民进早期组织的建设与发展作出了贡献

一

金通尹,又名金问洙,1891年1月39日出生于清末浙东著名的诗书世家。父亲金兆蕃,字籛孙,清光绪十五年(1889)举人,任内阁中书,曾著《各国订约始末记》,倾心于变法。后膺清廷经济特科之选,为一时名流。曾任江苏度支公所莞榷科科长。辛亥革命后任北京政府财政部佥事。1915年任财政部会计司司长,1916年改署财政部赋税司司长,并任财政善后委员会委员等。1919年,北洋政府设立清史馆修清史,金兆蕃曾参与纂修。在良好的家庭氛围熏染下,金通尹聪颖好学,幼读经史,兼习英文,颇得家传。1905年秋,就读于马相伯始创之复旦公学,是复旦公学的首届学生。1910年夏,以第一名的成绩从该校高等正科理科毕业。1912年秋,入北洋大学,专攻土木工程学,获工学学士学位。在北洋大学的学习为他将来的专业打下了扎实深厚的根基。1915年夏毕业后,历任浙江海宁塘工局监工、上海中华书局编译员、安徽省立第五中学理化教员、中华工业专门学校教员兼太湖水利局测量科主任。1918年并应母校复旦大学聘,任数学教授。

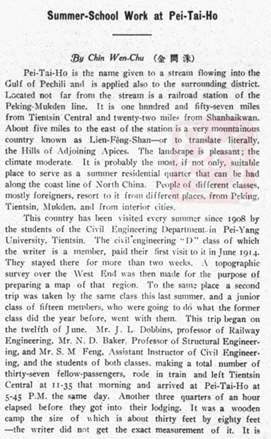

1915年金通尹的撰写的论文首页

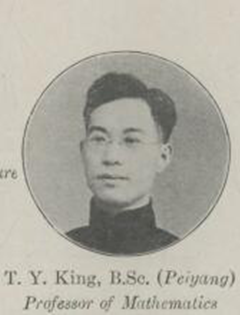

民国初年,百废待兴。早年复旦理科只设预科,1921年鉴于上海建设急需土木工程人才,复旦开始筹办土木工程系(这是复旦理科第一个本科专业),金通尹亲自讲授应用力学、水力学、水文学、钢筋混凝土理论、砖石工学、材料力学、河工学等专业课程并总揽筹建工作,在学校经费缺乏、教师工资较低的困难条件下,金通尹独承艰巨,自兼主任,精心筹划,多方延聘教师,指导学生自办理工学报(后改为土木工程学会会刊),以培养学生的独立研究能力,为师生提供学术交流平台。经过金通尹的精心筹策,苦心经营,短短几年,复旦土木工程系即赢得良好的社会声誉,毕业生供不应求,成复旦大系之一。金通尹常说:“我系之精神,不求其名而求其实,不求其博而求其精。若夫实至而名归,既精而后博,则理有固然,事有必至,而非今日所能预知也。”故极重视基本理论课程。通过这几年的历练,使他的办学才能逐渐显露了出来。1923年,复旦大学授其名誉理学硕士学位。

1929年,李登辉校长提请设立秘书长一职,总揽学校教务、行政、总务大权。在他担任秘书长期间,复旦完成了新一轮建设:扩建图书馆,扩建学生宿舍,添购大批图书仪器,开办图书印刷所和电动土木工场,收购燕园,拓展校址二十余亩,复旦校园面积由初建时的七十余亩达到近百亩。1933年,校务委员会推选他为理学院院长。金通尹为复旦的成长鞠躬尽瘁,是李登辉校长最得力的助手之一。从1929年到1941年期间,他历任复旦大学土木工程系主任、理学院院长、校秘书长、校董、校务委员会委员等职。

金通尹为人刚正不阿,思想积极进步。1931年“九·一八”事变,日军进攻沈阳,东北三省岌岌可危。消息传到上海,复旦师生群情激愤。9月21日,全校师生2000余人在大操场举行大会,时任校秘书长的金通尹在会上发表了慷慨激昂的演说——《为复兴民族而努力》,勉励学生们团结起来,去担负复兴民族的责任。会议通电全国,抗议日本帝国主义侵占东北,要求政府与日本断绝外交关系,收复东北失地。同时,请求加强军训,以便投笔从戎,组成劲旅抗日。1935年“一二·九”运动中,他支持复旦学生参加上海学生运动,营救被捕学生,资助宣传经费五十元,以支持同学们下乡所需的印刷品经费。1936年,他制止军警在校寻衅,当局对此不满,迫使校长告假,复旦进行重大人事改组。于是,他辞去兼职秘书长职务,只担任校董一职,以示抗议。

1937年抗日战争爆发,复旦辗转内迁,在重庆复旦中学暂时落脚,金通尹担任代理教务长,担负起繁重的教务工作,在战乱之中,他妥善地安排好16个系的教学工作,迅速地恢复了上课,人心始定。1938年2月,复旦迁至重庆北碚黄角镇,在极端困难的条件下,金通尹不避剧烦,使复旦建立起正常的教学秩序。同年8月,因父病返沪省亲,经李登辉校长竭力挽留,他在公共租界办复旦上海补习班,担任复旦大学上海补习部教育委员会主席,主持校政,并兼任土木系教授。1941年4月7日,在静安路卡德路口的一家酒楼上,聚集了40多个青年学生,他们是复旦土木工程系留在上海工作的一部分毕业生。在给金通尹教授过五十大寿时,学生们纷纷主张要送礼物,金通尹坚决推辞,学生们无奈只好以它法表达对先生的敬意,决议购买万有文库简编1200册赠复旦同学会,理工书籍30册赠复旦图书馆,权作寿礼,作为纪念。

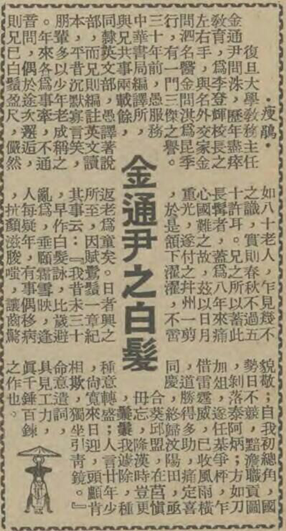

1941年冬,日军入侵租界,他辞去职务,闭门谢客,蓄须明志,在家读书赋诗,阐发忧国忧民之思。据金通尹在中华书局工作过的同事周瘦鹃发表回忆文章《金通尹之白发》称,昔日,金通尹在中华书局编译所英文部,编注英文读本时,由于沉默寡言笑,同事多认为他是少年老成。周瘦鹃一次街头偶遇金通尹,没想到数年后,金通尹不到五十岁,就已白发苍苍,犹如八十老人,原来是八年来痛心国难所致。为抒发心中的爱国忧思,他曾作赋如下:

“我昔未三十,早作白发詠,比岁避乱为,垂临霜雪映,逢人每疑年,有事偶移病,抗颜滋朘嗤,让齿惊貌敬;自我初总角,国势日不竞,黯澹职贡图,剥落泰阿炳;方如刀加俎,遂任基争枰,乍借雷霆威,已收风雨横,道胜得多助,痛定喜同庆,终归汶阳田,亟合葵邱盟,在莒慎勿忘,降汉时岂更种意转盛;人言廿年少,尚宽来日迎,头顾肯相欺,独坐引青镜。”

抗战胜利后,金通尹仍然心系教育,出于对抗战名将谢晋元的怀念,他在上海出任晋元中学首任校长。1946年夏,教育部调任他为北洋大学教务长兼代理校长,还相继出任联合国善后救济总署所设中国江淮工程救济专款监理委员会督察工程师等职。他在理工教育方面,十分注重理论和实际的结合,强调在科学技术上要不断发展和创新。1946年10月2日,北洋大学举行5l周年校庆时,金通尹从校歌中选用了“穷学理,振科工,重实验,薄雕虫”12个大字作为大会横幅。体现了他一贯重视理论研究,加强科学实验,强调理论和实际相结合,在科学技术上要有所发明,有所创造,要攀登科学高峰。而不要陈陈相因,无所作为,仅仅雕虫小技的教育思想。他忠于职守,对工作尽心竭力,认真踏实。他任代校长时,建立了教员资格审査委员会、修建委员会、购置委员会、财务稽核委员会、公费奖金委员会、福利委员会等一系列管理学校的委员会;复校后,聘任教师,设置专业,开设课程;修建校舍,购置图一书,增添仪器设各等等,任务非常艰巨。然而他依靠群策群力,克服重重困难,设法尽量解决,保证了开学和招收新生任务的完成。

金通尹处事公正,不厚亲薄疏,更无门户之私。1946年录取新生后,他的一些老同学、老同事和亲戚朋友的子女,因名落孙山而来函求情的人,均被他婉言谢绝,维护了校风,保证了学生质量。

北洋广大师生员工与他相处虽然只有一年时光,但都受其薫陶而深为感动。金通尹在任职期间,以其模范行为教育学生,他讲话婉约诚摯,分析道理透彻,发人深思。他既不作什么豪言壮语,也没有什么奇特行为,但其平日的一言一行,都十分端正,成为师生的楷模。正是他那些似乎平凡的寻常言行,却给人以很大教育。身教重于言教。无独有偶,复旦土木工程系的学生们对他的评价是:“金先生对我们同学说话,不但不曾有责备的口气,而且辞意之间也没有训诲的意思,但是他有诱人向善的吸引力。凡接近他的人,无不受他的感应而获得奋砺。此种硕德高风,不言而化,使人于不自知觉之中,兴起奋发,那力量实在伟大,所以得此,必有由然。盖金先生是一个仁人,于是温良宽容、敬慎谦逊皆足以深感人心。可知以德化人之远,而虚伪欺诈诡谲威势之不可为了。”

1947年,国民党继续加紧进行反共反人民的内战,致使国家财政窘困,学校经费不足,处于风雨飘揺之中。金通尹对国民党政府的倒行逆施,及其种种反动政策极为不满,于1947年8月间愤然辞去代校长职务南下,回到复旦大学专任土木系教授去了。1948年8月,金通尹应国立英士大学聘请,担任该校工学院教授。

二

1949年上海解放时,金通尹积极发动上海教育界和水利界劝募物品慰劳人民解放军,陈毅市长赠予“劳军模范”题字。1950年,在马叙伦的引荐下,金通尹在上海加入中国民主促进会。1951年,调任震旦大学理工学院院长,教授,并当选为上海市人民代表,金通尹按照党的指示改造了这所长期由法国神甫掌权的教会学校。1952年夏,国家新建青岛工学院,调金通尹任院长,他二话没说,孑然一身,离开居住数十年的上海,赴青岛任职,青岛工学院白手起家,整套设计方案由金通尹主持绘制,同时他被选为山东省人民代表和青岛市人民政府委员。

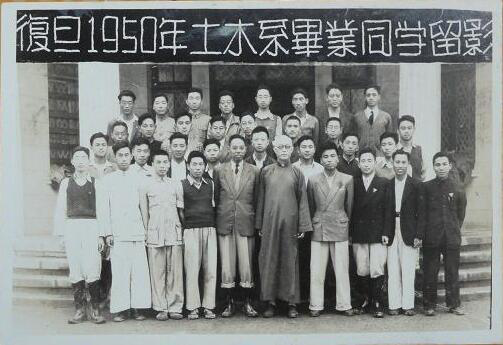

1952年11月5日,青岛理工学院见校典礼后院系领导和师生代表合影,前排左4为院长金通尹。

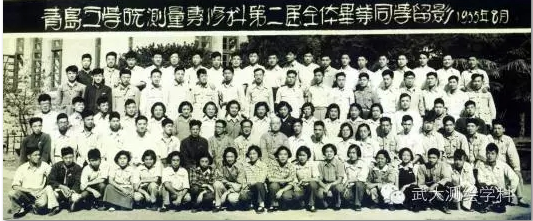

1955年8月,青岛工学院工程测量专修科第二届毕业生留影,第二排左起第10位是院长金通尹。

新中国成立后,大规模的经济和国防建设急需大批测绘人才,在大地测量学家、天文测量学家夏坚白等人的多方奔走和大力呼吁下,国家决定创建专门培养测绘高级技术人才的高等学校。由高等教育部集中同济大学、天津大学、南京工学院、华南工学院、青岛工学院等5所院校测绘专业的师资、设备,于1956年正式成立了武汉测量制图学院(1958年划归国家测绘总局,易名为武汉测绘学院)。因此,青岛工学院整体搬迁至武汉,而身为院长的金通尹也随校去了武汉。就这样,他放弃了留任青岛市副市长的机会,再次赴武汉筹建工作,任分管行政工作的副院长。金通尹为武汉测绘学院的创建做出了巨大的贡献。学院初建时,为添置教学设备,安定师生生活,昼夜操劳,他巡视走访,使教学迅速走上正轨。

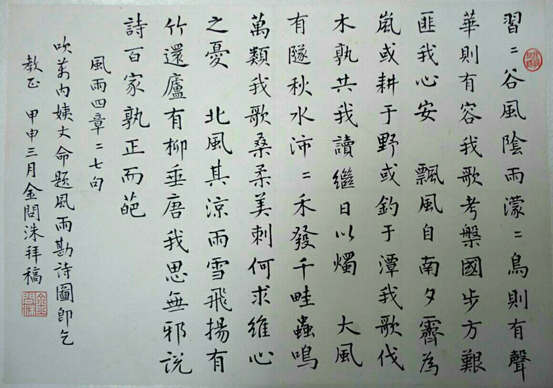

金通尹博学多识,既通理工,又好文史,广读诗书,能文善诗。在教育理念上,他将德育置于首位,认为“出而任事,才足以为善而不以济恶,学足以成美丽不饰奸”。同时强调基本理论和基本知识教育,把“求实求精”奉为治学宗旨,经常用“人一能之己百之。人十能之己千之”的古语勉励师生向科学进军。重视实践性教学环节,他题词鼓励去大西北测量实习的学生“测天经纬窥三光,度地高远拓大荒”,“他日归装何所有,掌中万水与千山”。除此之外,他主张勤俭办学、团结建校。处理校务总是先作调查,虚心听取各方面的意见,然后分析作出决定,团结大家共同执行。一切财务报表预决算请他签字,必仔细审阅。他勉励自己“大道首为公”,“量力当奋身,受事即钟虑”,成为全校师生学习的楷模。

1959年9月19日,武汉测量制图学院副院长金通尹(左一)和我校的前苏联制图专家加雷耶英斯卡娅合影。

经民进中央安排,金通尹也参与到了民进武汉市委会的筹备工作中。1957年1月21日,民进中央常务委员会举行扩大会议。会上,杨东莼被确定为民进中央秘书长,因而他担任武汉市委会主委的时间较短。2月8日至9日,中国民主促进会武汉市委员会成立大会在汉口合作路召开。大会选举产生了民进武汉市第一届市委会:杨东莼任主委,阳太阳、金通尹、王典昭、鲍芝轩任副主委。还选举出了石泉等11名常委,石明俊等21名委员,桂质柏等5名候补委员。同时任命石泉为秘书长,石明俊为专职副秘书长。杨东莼调任后,由金通尹代理民进武汉市委会主委。

金老虽出身于“书香门第”,但毫无清末民初“世家子弟”的那些习气,而是继承了传统文化中的优良因素。他的旧体诗写得好,很有功力,总是予人以清新之感,内容反映出他对党、对社会主义的坚定信念与赤子之心。即使后来在病中,也还是生意盎然,充满乐观的气息,总是关心国事,关心同志们,很少想到自己。金老代理民进武汉市委会主委时已年逾花甲,并患有高血压症,左眼又失明,视力极差,双目近视至1500度以上,且独居无偶,身边唯一的儿子于1950年响应政府号召到黑龙江工作,这些情况造成了他生活上的诸多困难。但他坚决执行党的指示,并且在工作、生活中,没有对组织提出给予任何特殊照顾的要求,仍不辞辛劳,严格要求自己。他唯一的愿望是希望眼睛能好起来,能看书、能执笔,能写点东西。

1956年1月,金老出席全国政协二届二次会议时曾与毛主席亲切握手,还受到周恩来总理接见,他深受感动,并向党提出入党申请。他说:“我寻求‘正心、修身、治国、平天下’之道彷徨了一生,现在认识到宇宙的真理在共产党,我决心以此为归宿!”1958年5月,67岁高龄的金老光荣地被武汉测绘学院党委吸收为中国共产党党员,满怀喜悦的他当即赋诗:“雨露薰陶身受了,春在人间……”。

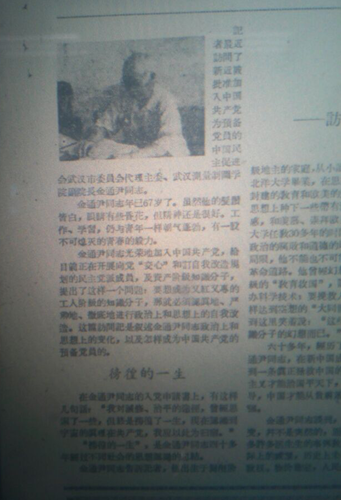

金老入党的这件事在当时的教育界引起强烈反响,成为了知识分子进行自我改造的先进模范。1958年8月4日《湖北日报》还专门刊登了题为《老来红——访中共预备党员、67岁的金通尹老教授》一文,文章称“金通尹同志已67岁。虽然他的鬓发皆白,眼睛有些昏花,但精神还是很好。工作、学习,仍与青年一样朝气蓬勃,有一股不可磨灭的青春的毅力。”

诚如所言,金老的组织观念极强,他对党的指示一律服从,从不打折扣。如,大办钢铁时把自己家唯一的铁床捐了,事后党委多次说服,终于送还他家。又如,三年困难期间,汽油紧张,学校的小汽车停开,公交也缩短线路,减少班次。武汉市委会开会在汉口,金老坚持按时到会。他不顾年老目力不济,在学校办公室同志的陪同下挤公交,乘江轮,坐人力车赴会。一次,民进武汉市委会办公室所在大楼的电梯损坏,他扶杖连上六楼,却称“不累”。他参加会议非常认真,不需任何笔记和手稿,回来传达精神总是能原原本本的将主要内容介绍出来,这不仅是记忆力强,重要的是他的认真态度,才能对会议精神有深刻的领会。

金老爱人以德,与人为善,未尝有疾言厉色,亦无巧言佞色,恕责人,严律己,谦虚谨慎,虚怀若谷,正直公正,待人诚恳,得到广大会员的高度信任。因反右派斗争和会内整风运动,有的会员曾认为参加民进组织,是“倒了霉”,因而对待组织漠不关心,不愿意参加组织活动,也不关心会务工作的开展。针对这种情况,金老代表第二届市委会作工作报告时提出,民进武汉市委会必须紧密地依靠党的领导,围绕武汉市的中心工作继续贯彻“以政治思想为统帅,以实践和劳动为基础,以工作岗位为基础”的社会主义改造方针,继续运用“神仙会”的方法,推动会员认真学习毛主席著作、时事政策和党的方针路线,积极参加业务实践和劳动实践,更好地为社会主义事业服务,努力进行世界观的改造。不少会员通过听金老的报告,参加民进组织的座谈讨论,亲身体会到,参加民进组织,对于自己的改造确有帮助,从而对待组织的态度也开始有了转变,表示今后一定要积极参加组织活动,以便进一步接受组织的教育,积极服务,加强改造,为社会主义事业贡献出自己的全部知识和力量。此外,过去对敞开思想有不同程度的顾虑的会员,通过“神仙会”的实际教育,敢于敞开思想的人越来越多,而且通过分析解决问题之后,感到心情舒畅,一心一意相信党、靠拢党、跟党走,积极拥护党的方针政策和各项指示。

1959年4月17日至29日,中国人民政治协商会议第三届全国委员会第一次会议在北京举行。会上,国务院副总理李富春作了《关于1959年国民经济计划草案的报告》。为了保证1959年国民经济计划的完成和争取超额完成,李富春副总理在报告中指出:“我们以为,在当前必须采取的各项组织措施中,最重要的一个环节,就是立即在国民经济的各个战线上,开展一个全民的以技术革新和技术革命为中心的增产节约运动。”

金老认真听完这个报告后,在会上作了题为《中小学教师“无宝可献”吗?》的发言。武汉民进会员大多数是中小学教师,在以技术革新为中心的增产节约运动的号召初提出的时候,有一部分会员这样的片面想法:“工农群众和技术人员,天天在运用工具,无时无刻不接触到技术问题,熟能生巧,容易有创造发明;大学教授、科学研究机构的专家们既有高深的理论知识,又有丰富的实际经验,修养有素,千百万言的宏篇巨著,或者一篇有关尖端科学的专题论文,下一些苦功,加一番钻劲,就可以献出来,对于国计民生,大有价值。而中小学教师呢?只是日日夜夜,同一群娃娃们打交道,不是搞语文、历史,就是讲一些初级的数、理、化常识,实在没有什么东西可以献。”

金老则认为:“从中小学教师的工作来讲,就是更深入地学习体会,更全面地、彻底地贯彻党的教育方针:教育为政治服务,教育与生产劳动相结合。提高教育质量,为国家培养符合社会主义建设的接班人。应该认识,提高质量,是最大的节约,生产废品次品,是最大的浪费;在生产单位是如此,在大专或中小学校也不例外。因此,在这方面的工作中,献智慧、献力量,是大有可为的,是决不应该轻视或者低估的,更不会发生没有东西可献的问题。我们应该肯定,一切教育工作者,无论是大专学校的专家们,无论是中小学的老师们,正如其他工农劳动人民和技术人员一样,在这次伟大的增产节约运动中,应该毫无保留地献出他们的智慧和力量,也一定能够献出他们的智慧和力量,搞好‘双献’,为我国社会主义建设发挥应有的作用。”

广大民进会员积极响应金老提出的双献意见,改变了“无宝可献”的原有看法,在各自的教学岗位上,踊跃投入到双献运动中,有82%的会员参加了这次活动,献出了278项目,受到中共武汉市委、市政府的高度肯定与认可。

1961年7月17日至22日,中国民主促进会武汉市第一次会员代表大会在武昌洪山宾馆隆重举行,金老当选为第三届主委。虽然他的健康状况日益恶化,但他仍以革命主义乐观精神勤勤恳恳努力工作,始终不忘关心国家发展,尽心尽力主持民进的会务工作,鼓励会员坚定政治信仰,走历史必由之路。因反右派斗争和会内整风运动,进行组织的整顿,发展会员工作处于停滞状态。尽管如此,三届市委会领导班子在金老的带领下竭心尽力做好组织发展工作,在反右派斗争以后仍发展了6名会员。

1961年8月,金老准备参加几个月后民进中央的一个会议,他认为这个会议很重要,想写点东西带到会上,也想趁此机会,到北京图书馆查阅相关资料,但做这些事都需要改善视力。因而,他不顾高龄,做出了一个冒险之举,毅然进医院要求摘除眼球中的晶状体,这样既克服近视,又消除白内障。这个手术在当时是高难度、高风险的手术。手术尽管很成功,但由于年老机能衰退,他眼睛里的术后余血未能自动吸收掉,造成视力逆转,左眼失明,事与愿违。这是金老晚年引以为憾的事情。他曾写下“尚思文会友,瞽聋能无恨”诗句,来表达这种烦闷之情。

1962年2月,武汉测绘学院图书馆建成开馆,馆楼之上“图书馆”那三个大字,是金老费尽心血请20世纪我国著名书法家沈尹默先生书写的。为丰富学校图书馆藏书,他带头捐献出家藏二十四史等多种古籍及科技图书。还咏诗一首“图书馆颂”,由夏坚白院长亲自抄写挂在图书馆的大厅里。经过金通尹等一批在测绘学上有深厚造诣的教授的团结奉献、励精图治,武汉测绘学院被称为世界测绘教育之都。

《湖北日报》刊登的金通尹的专访文章

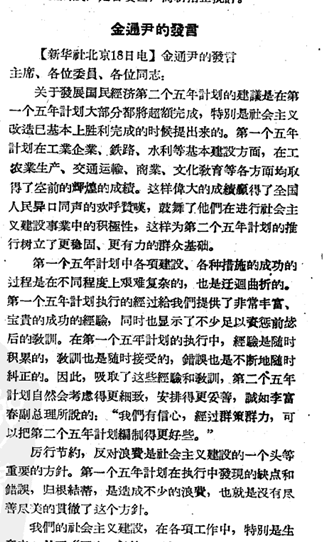

《人民日报》刊登的金通尹的发言

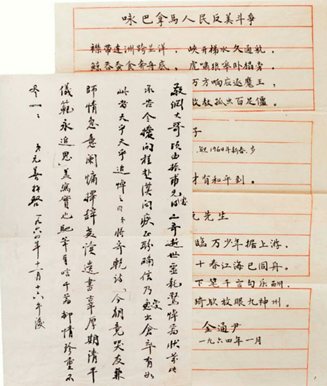

在党的领导下,金老认真贯彻党的知识分子政策,刻苦学习马列、毛主席著作,写了许多歌颂党和社会主义建设成就的诗篇。如1964年10月17日,金老在武医一院欣闻我国核爆炸试验及赫鲁晓夫下台消息喜赋诗歌一首如下:

连朝风雨洗秋阳,消息雷传喜欲狂。

武署骄人吾亦有,谰言讹众舌光亡。

和平世界终能保,坚决斗争日益强。

全胜端倪振聋瞽,不妨病困尚扶床。

金老在住院期间,有感时日无多,曾预作挽联:“问德才学识,愧无片长。老死本寻常,岂有余音留过雁。念离合悲欢,都成陈迹。浮生逾七十,徒为盛世惜驰驹。”可见他豁达自谦的人生态度。对于党派工作,他尽管卧病医院,但始终关心会务工作,逝世前一日,还与往访者讨论工作多时,对民进的工作真正做到鞠躬尽瘁、死而后已。

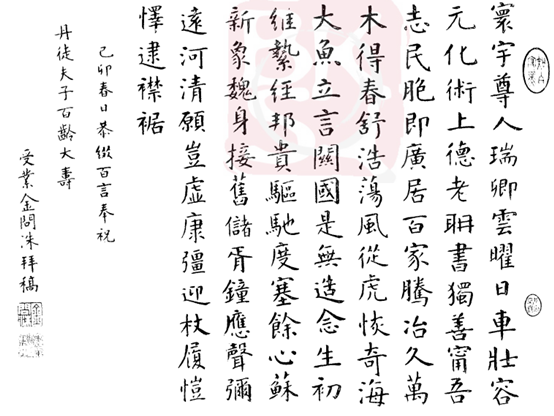

1964年11月15日晨,金老因病于凌晨一点零六分在武医第1附属医院逝世,终年73岁。11月17日上午,民进武汉市委会召开市三届四十次常委会议,研究安排金老治丧和祭奠问题。18日下午,民进武汉市委会在汉口殡仪馆举行向金通尹主委遗体告别仪式。湖北省委、省政府副省长韩宁夫主持追悼会,周总理送来花圈,湖北省委书记王任重、省长张体学、高等教育部都有唁电,表示深切哀悼。“不慕荣利,尽瘁教育;热爱祖国,追求真理;廉正诚厚,为人师表。”这就是金老令人崇敬的一生的真实写照。

“高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。”人们不会忘记为我国测绘教育事业发展做出卓越贡献,为湖北民进组织建设做出奠基之功的金老,对他的怀念也从未停止过。1991年3月19日,武汉测绘科技大学隆重集会,纪念金通尹先生诞辰一百周年。时任国家测绘局特邀顾问李曦沐,湖北省人大副主任王之卓,省政协副主席,民进中央常委、省委会主委石泉,省委统战部副部长蒙美路,省委高校工委副书记余凤盛,省教委副主任陶醒世等到会并讲话。时隔二十五年,2016年10月21日,在原民进武汉市委会主委、武汉测绘学院副院长金通尹诞辰125周年之际,金通尹先生铜像落成揭幕仪式在武汉大学信息学部图书馆举行。省人大常委会副主任、民进湖北省委会主委周洪宇,武汉大学副校长、民进湖北省委会副主委李斐,武汉大学学术委员会主任、中国科学院院士、中国工程院院士李德仁,武汉大学党委统战部部长蒋锁奋,金老外孙女曹策鋐等亲属,铜像捐赠者代表杜哲远等参加揭幕仪式。周洪宇在致辞中表达了对金老的深切怀念。

抚今追昔,继往开来。金老热爱国家、追求光明,崇尚真理、信服马列,淡泊名利、情操高尚,对工作兢兢业业、一丝不苟的崇高精神,将永远鼓舞和激励着我们始终坚持在中国共产党领导下,继承和弘扬老一辈优良传统,不忘初心、砥砺前行,为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴作出新的贡献!