吴文藻:回国之后

吴文藻冰心回到北京之后,有一段时间处于隐居状态,他们一面学习,一面向有关部门汇报日本战后的情况、移交有关情报与资料。到了1952年夏天,中央军委联络与情报部门的负责人罗青长坐了小车来到他们居住的洋溢胡同,接走了吴文藻冰心夫妇。在中南海西花厅,周恩来总理在夫人邓颖超的陪同下,和他们进行了亲切的交谈。总理见面的第一句话就是,你们回来了,你们好呵!这“回来”二字,着实令人感到温暖。作为共产党和人民政府的领导人,说你们回来了,这就没有见外的意思,将他们看作一家人,还有什么比这更能温暖人心?吴文藻坐在周恩来的旁边,第一次见面,却没有陌生感,他向总理谈到自己的身世,说:我原本就是教书的,抗战到了重庆,误入仕途,又去了日本,本想很快就回来,但没有想到国内的局势……总理接过他的话,连声说,没有关系,革命不分先后,吴先生在日本也为我们党做了许多有益的工作,并且称赞他“对革命是有贡献的”。显然,这是总理对他们的肯定,令吴文藻非常感动。他也择取要者,向总理汇报了战后日本的有关情况。总理在这次会见时,还征求了他们对工作安排的意见。吴文藻在回国之前,也曾考虑过这个问题,自己能为新中国做哪些工作?

1953年10月,吴文藻接受了新工作,到成立不久的中央民族学院(1993年11月更名为中央民族大学)工作。虽然他曾希望被派往印度担任外交官,但到大学工作,吴文藻也乐意接受。不过,这里有一个对他的认定与接受的问题。以他的资历而言,应有较高的地位:二十世纪三十年代时他便是燕京大学教授、法学院院长,以后是云南大学社会学系主任、文法学院院长,战时国防最高委员会参事就不用说了,战后盟国对日谈判顾问的地位也是很高的。他曾收集并带回大量资料情报,对新中国是有贡献的,而且现在还在继续收集情报,为国家服务。但当他来到中央民族学院后,学院完全没有参照他曾有过的任职资历,也没有考虑到他为新中国所做出的特殊贡献,仅仅给他一个普通的教职,让他担任研究部的一名教授,直到第二年研究部下成立了一个“民族情况教研室”,才由他接任教研室的主任。这时,他当年的学生费孝通、林耀华,一个是民院的副院长、一个是系主任,他为学生的进步感到高兴,但自己却是不免有些失落。为了照顾吴文藻,免得他两地奔波,中央民族学院在新建的和平楼,分配给吴文藻一套单元房。于是,吴文藻一家人搬出住了三年的洋溢胡同四合院,搬进民院教职工宿舍公寓靠东头的208室。但这里没有洗澡间,更无热水管道,为此,吴文藻在日记中隔三差五便有一句“到孝通家洗澡”的话。

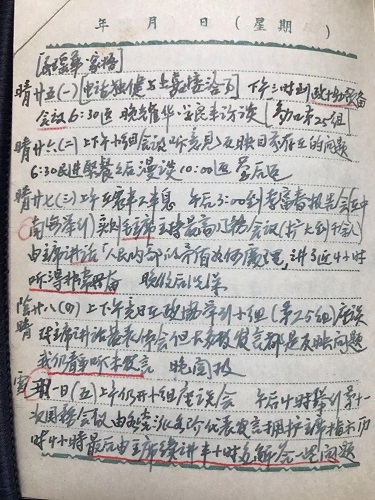

这一段时间,吴文藻的工作:一是组织民族问题与民族学的教学。作为教研室主任,在课程设置与安排,包括接收留学生等事项上,下与教师,上与系主任、校领导进行沟通与敲定。于是,隔三差五“找耀华谈”、“与孝通谈”,与教研室的老师商量,日记中时不时有“金在冶来访”,“杨家驹来”,“与闻在宥谈,会见林惠祥、岑家梧、冯汉骥、梁钊韬等”,“有(陈)永龄、(李)有义、(黄)叔聘来访谈”等等,自然还有各种会议,处理教研室的事务等。这些琐碎的事务性工作,并没有让“书呆子”性格的吴文藻烦恼,他甚至还有些乐此不疲,不光接待对方来访,自己也常常去找他们谈,日记中均有记载,只是不记所谈内容。

二是帮助青年教师修改讲稿、为充实丰富民族志的教学内容,提出建设性的意见。无论是民族问题教研室还是民族学教研室,青年教师是一线教学的主体,他们对自己研究的某一民族有较丰富的专业知识的积累,但在综合能力及视野方面,有的则可能较为欠缺。吴文藻必须站在理论的高度与学术的视野上,在资料的综合与使用上,指导年轻的教师们。施联琳的傣族讲稿、朱宁的彝族讲稿、汪明钰的台湾高山族讲稿、朱宣的瑶族简介、胡先晋的内蒙牧区生产和生活情况讲稿,回族、满族、黎族、佤族、羌族及南方各民族讲稿等,吴文藻都一一经手,提出具体意见与建议。尤其对金在冶的哈萨克族讲稿,经过了无数次的反复,前后时间长达年余。这可能与吴文藻对新疆情况比较熟悉也有关系。二十世纪四十年代,他曾以考察团成员的身份在新疆进行过调查,但由于与国民党主导的民族观点不一致而未提供调查成果。在哈族的讲稿中,他既可以提供资料,又可以进行理论的阐述,但金在冶并不一定理解、接受,所以,这一讲稿来回反复的次数最多。

吴文藻自己讲授的藏族相关内容,分山区、坝区、综述、交通运输等,甚至还有解放后经济面貌改变一节内容。他并未去过西藏,但在重庆时曾介绍李有义等前往西藏,现在李有义成了他的助手,提供的资料便成了撰写讲稿的初稿了。在此基础上,吴文藻进行修订、提高,为本科生授课。显然,这位老教授上课与青年教师不同,他的语速慢,且重资料少分析,很少使用个性化语言,因而,学生并不满意,派代表到他家来反映情况,希望吴教授大胆讲课。

对于所授课程,吴文藻的设想是集中起来,出版一本书,体现教学与研究的成果,书名《中国民族志》。这是他的一个小小的目标,并且就此和一些专家进行过交谈。同时属于简介性质的《中国少数民族》(英文稿)业已完成,其中附有少数民族表,列出了“截至目前52至53个民族名称”。

对于建立中国民族学,吴文藻在失去了“学科宣言”资格的情况下,仍然积极工作。民族志的教学与研究只是最基础性的一项,他考虑更多的是理论的确定。鉴于费孝通、林耀华重实际而轻理论,因而,他的理论思考与寻找就不可能像在燕京大学创建“燕京学派”那样大张旗鼓,只得悄悄地进行。但他的苦恼接踵而至——看不到最新出版的理论著作。第二次世界大战之后,社会学、民族学、人类学的研究取得了新的成果,推进了理论建树,但对相关研究的最新成果,除了从日本带回的《菊与刀》之外,他几乎是茫然不知。通过美国的同学购书本是一条渠道,但中美之间已成鸿沟,费孝通的译者在翻译了他的书后竟连一纸通知、一本样书也得不到。处于学科建设中的教授、教研室主任吴文藻,“深觉孤立,缺乏学习业务机会之可怕!”

为了捕捉民族学有关的点滴信息,吴文藻订阅了大量的报刊杂志,有《新时代》《世界知识》《国际生活》《哲学研究》《新华半月刊》《学习》《参考消息》《历史研究》《东方世界》《民族译丛》等。他像沙里淘金般从中寻找有价值的东西,一经发现,如获至宝,一一剪贴起来,并不惜时间进行分类存档,以备随时查找。

这时,吴文藻进行了一项重要的阅读与研究,即重回马凌诺斯基。但此时与先前已不一样了,他搞不清楚到底要从中寻找什么,是理论的支持、还是批判的对象?是香花还是毒草?是可以为无产阶级服务的思想还是资产阶级反动工具?吴文藻在重新拾回马凌诺斯基时,一直在两者之间摇摆,但他又不放弃,或者说放弃了他又能寻找到哪里去呢?这一段时间,他的日记中反复出现以下的字眼:重阅马著文化论文、重阅马氏文化新论文;又检出马氏一些文章;开始摘记马氏反动言词、马氏战争论;阅马氏国家论章、带回译文(功能学派)即阅;重阅有关马氏笔记并作补充;重译马氏一节文章、正阅马《论印度》;重新摘译马著关于班图民族主义节;阅马著《泛非洲文化接触问题》,商讨进行功能学派批评事;摘译马著两节、弄清马著中关于“生的权利,公民权宪章”,续阅评功能学派文一节;重阅马氏文化论若干节,续阅马氏巫术宗教一章并摘记,又理出一部分关于功能派的材料、拟写鲍亚士与马凌诺斯基两人关系以及关于语言学对民族学工具作用的意见;阅孝通功能文化论书评等等。这几乎是吴文藻重拾马凌诺斯基的顺序排列表,可见他的思想之混乱,一会儿是批判,一会儿是学习,一会儿从中找出反动言论,一会儿又是重新进行业务学习云云。

吴文藻也进行其他方面的阅读,或者说只要是能找到的与社会学、民族学、哲学有关的著作,都不放过,有纳赛尔的《革命哲学》《权力论》,贝尔纳的《科学与社会》《自由和文明》,巴斯金的《为扩张主义服务的美国资产阶级社会学》,尼赫鲁的《印度的发现》,汤因培的《文明在提炼中》《非洲》《非洲种族》等。吴文藻二十世纪三十年代与苏联的史禄国有较多的接触,新中国对苏联所采取的政策,使他对苏联民族学有关资料与著作,保持了某种警惕,比如对苏联民族学任务有关资料,《苏联民族学的任务》解决民族史方面几个问题,以及苏联民族学译文,他警惕的是将民族学与政治意识混为一体的做法。由此可见,吴文藻还是想在民族学上保持自己的学术品格与底线。因而,闲来无事,回头看章炳麟的民族思想和蔡元培的民族学文章,他觉得也有意思。

这一时期,吴文藻同时参加两个系列讲座。一个是马列讲座,以集体听录音为主。或许是对听录音有些不习惯,或许因身体不好,吴文藻常常缺课,有这样的记录:“晚又未听录音,请假一次”,“马列录音再缺课一次”,“晚马列录音,请假,因倦”,“晚未听马列录音”等等。而到了十几讲之后的《苏联卫国战争》《战后时期国际环境》,“赫鲁晓夫秘密报告”则有兴趣,可见,他对“马列讲座”,有着自己的选择性。

另一个讲座是《民族学基础》,内容涵盖从美洲到非洲,从民族学与历史学及语言学的关系到古代埃及的文化等,是为专家讲座,吴文藻对这个讲座是每讲必到,并且与专家展开讨论。

1956年7月,吴文藻由严景耀和雷洁琼介绍,冰心由雷洁琼和陈慧介绍,一起加入了中国民主促进会,从此在民进的组织中开展社会活动。吴文藻回国后一度思想消极,身体多病,他的精神转折点出现在1957年2月。早春的季节,北京依然寒冷,但吴文藻的心情似有春意。就在一次与专家会谈后回到学校,接到正式通知,他由民进推荐,被通过为全国政协委员。这个通知对吴文藻十分重要,当上政协委员,说明共产党与人民政府对他的信任与尊重,在政治上与冰心的全国人大代表一样,有了同等的地位,于家中、于校内、于社会上,赢得了自信。这个“通知”比治病的任何良方都管用,吴文藻走路回家、上楼,步子轻盈而年轻,以至冰心以为是不是时光倒回了“燕园时代”?

1957年早春,吴文藻参加最高国务会议,听到毛泽东关于“人民内部的矛盾如何处理”的讲话,“听得非常兴奋”,回家心情大好,也记录在日记当中。

后来,吴文藻又接任了中央民族学院图书馆馆长的职务,这个职务对他来说,也是很合适的。图书馆馆长职务的尚未坐热,他正想好好做一番事业的时候,轰轰烈烈的反右运动开始了。吴文藻开始十分谨慎,并不发言,但经不起一而再、再而三的动员,还是在会上说了一些话,这些话,很快便成了他向党进攻的反动言论。1957年底,吴文藻被打成右派分子,强加给他的罪名有三条:“钦佩储安平‘党天下’的谬论”;宣扬“政府存在着权能不平衡的矛盾,权力之大和能力之低都是古所未有的,人民代表大会职权不足,没有法制”等;认为“斯大林是独裁者。”最后进行处理:“撤销中央民族学院图书馆馆长、历史系民族志教研室主任。保留全国政协委员、教授,由教授二级降至三级。”(吴文藻档案)

一时,吴文藻的心情可说是坏到极点,检讨写不下去,就看书,书又看不进去,嘴里一直念叨着,我真的没有反党反社会主义,我是爱国爱党才回来的,我要反,何必回国来反呢?晚年的冰心是这样回忆的:

文藻被错划为右派。这件意外的灾难,对他和我都是一个晴天霹雳!因为在他的罪名中,有“反党反社会主义”一条,在让他写检查材料时,他十分认真地苦苦地挖他的这种思想,写了许多张纸!他一面痛苦地挖着,一面用迷茫和疑惑的眼光看着我说:“我若是反党反社会主义,就到国外去反好了,何必千辛万苦地借赴美的名义回到祖国来反呢?”我当时也和他一样“感到委屈和沉闷”,但我没有说出我的想法,我只鼓励他好好地“挖”,因为他这个绝顶认真的人,你要是在他心里引起疑云,他心里就更乱了。

正在这时,周总理夫妇派了一辆小车,把我召到中南海西花厅,那所简朴的房子里。他们当然不能说什么,也只十分诚恳地让我帮他好好地改造,说“这时最能帮助他的人,只能是他最亲近的人了……”我一见到邓大姐就像见了亲人一样,我的一腔冤愤就都倾吐了出来!我说:“如果他是右派,我也就是漏网右派,我们的思想都差不多,但决没有‘反党反社会主义’的思想!”我回来后向文藻说了总理夫妇极其委婉地让他好好改造。他在《自传》里说“当时心里还是感到委屈和沉闷,但我坚信事情终有一天会弄清楚的”。(《我的老伴——吴文藻》)

1959年10月1日,正值中华人民共和国成立十周年。十年大庆,中央政府虽未大赦天下,但对在押犯政治犯将进行特赦。同时,对于改造好的右派分子进行摘帽处理。9月16日,中共中央、国务院发布的《关于确实表现改好了的右派分子的处理问题的决定》宣布:“在庆祝伟大的中华人民共和国成立10周年的时候,为了使确实是改好的右派及其他右派分子更好地进行改造,更有利于化消极因素为积极因素,现在决定:凡是已经改恶从善,并且在言论和行动上表现出确实是改造好的了右派分子,对于这些人,今后不再当作资产阶级右派分子看待,即摘掉他们的右派帽子。”第二天,吴文藻便得知了这一消息,民进中央副主席杨东莼在学习中共八届八中全会公报时,专门谈到了给右派分子摘帽的问题。吴文藻当时心情忐忑,对“摘帽”二字与“戴帽”二字一样,都觉得不可思议。

这个意见做出的第二天,中共中央统战部部长李维汉约谈吴文藻。在这位被民主人士视为共产党化身的老革命面前,吴文藻显得有些紧张,事先将汇报提纲写在笔记本上。李维汉高屋建瓴地谈了四个方面的关系:“思想与立场”、“服务与改造”、“参观访问(接触新事物)与改造思想”、“思想改造与感情改造”。最后强调:“改造立场、改造世界观和为社会主义服务的一致性,通过学习,明确了要为社会主义服务,首先必须改造立场、改造世界观。对右派来说,首先是改造立场,在改造立场的同时,也必须改造世界观,因为立场和世界观是相互影响的一个问题的两方面。逐步树立无产阶级世界观,才能保证立场转化的顺利完成。”这个谈话颇有些哲学意味,宏观得很,但对吴文藻却有具体的指导意义。

11月15日,吴文藻摘帽的消息公布。次日,中央民族学院针对吴文藻、费孝通、潘光旦三人摘帽之事组织学习、讨论。吴文藻等三人摘掉右派分子的帽子,本来是一件好事,应该值得庆贺,但在学习讨论会上,没有一个人对他们摘去右派帽子表示祝贺,甚至没有一句好话,继续冷若冰霜、义正词严地对其进行批判与教育。吴文藻在会上首先发言,谈他自己在图书馆广场听到右派摘帽消息的惊喜与感想,表示今后要继续加紧努力改造,做到“听党的话,经常汇报交心”,“向坚定不移的左派看齐,努力体现路线精神”。

吴文藻“右派摘帽”之后,民进、政协为了让他开阔视野,加强学习,接受改造,多次组织他外出考察,开展调查研究。其中,1961年8月1日至21日,全家至大连度假。1962年8月6日至11日,全家上香山避暑,入住香山饭店,两个女儿另住一间,邻居是赵朴初、徐伯昕。饭店一日三餐包饭,在清静的树丛中练气功,游山、打桥牌,晚餐后到双清别墅散步,更多的时间是用来学习与讲座。1963年8月6日,吴冰与外交官李志昌举行婚礼。头一天的晚饭后,吴文藻与雷洁琼、严景耀结伴乘夜车赴承德度假,下榻烟雨楼招待所。1964年8月2日至27日,吴文藻以政协委员的身份在大连学习与避暑,前后长达25天。这些度假,尤其是全家同行的度假,是不多见的,特别是在三年困难时期,能享受这种待遇更是不容易。

1959年12月14日至22日,民进中央组织冰心、吴文藻、顾颉刚、张纪元、徐楚波等前往安阳考察,前后8天,住在安阳招待所,吴文藻住5号大房间,冰心与张曼苏一屋。那个时代,夫妻同时外出的并不多,住宿一般按性别分配。还有一次是1964年5月21日至6月7日,民进、政协组织赴山东泰安学习,冰心、吴文藻、潘光旦、王芸生、梁纯夫、魏建功、陈麟瑞等参加,体验社会主义教育运动。仍然是按性别居住,冰心下榻农业技术学校,“9:40上床,月亮很好。”政协委员们游岱庙,登泰山,住山上的招待所,在玉皇顶观看日出,步行下山时,吴文藻在日记中写道:“对63岁的我,确是一个考验,相信自己还可以为人民做一点事情。”吴文藻有两次作为政协委员参与视察,时间都很长,一次是到了冰心的故乡福建,一次是回到自己的家乡江苏。

被打成右派后虽然降了一级,吴文藻仍是三级教授,三级教授却是没有资格上讲台了。让一个右派分子或让一个摘帽右派上课,会讲一些什么呢?学生听吗?于是,吴文藻暂时被放到民族研究所,也就是他刚来民院时的那个机构,任务是给正在做的“三套丛书”(《中国少数民族历史》《中国少数民族语言简志》《中国少数民族自治地方概况》)审查及提意见。这本是民院党委的权宜之计,吴文藻一听,却满心欢喜,虽不能上课,虽不能再管理图书馆,但编一套像样的民族志,却是在反右之前他就有过的理想,并且在教学与科研相结合的道路上,开始了前行。时隔三年,竟然又回到了这一片熟悉的天地,又产生了搞业务的感觉。

“三套丛书”是民族学、民族管理方面的“百科全书”,吴文藻终日沉潜在民族学、民族志的汪洋大海之中。领导时不时地来过问,没有批评甚至还带表扬和鼓励。吴文藻的投入,果然出了成绩,到1961年初夏,审订工作基本结束。民院党委书记刘春在西藏办事处做报告,主题是关于“三套丛书”工作情况与取得的科研成绩。直到这时,吴文藻才明白,“三套丛书”是国家民委交给民院的重大科研项目,它的完成,体现了民院党委的重视与组织得力,受到了国家民委的表扬。在座听报告的吴文藻也和刘春一样喜气洋洋,为自己能参加这么一个国家的重大科研项目而高兴。“三套丛书”审订工作还在进行时,吴文藻又先后接受了两项任务,一项是《辞海》的条目撰写,一项是为中印边境问题搜集资料及翻译等,并且延续到中巴、中阿边境问题的资料与翻译等。

1965年,吴文藻参加了农村社会主义教育运动。8月15日,抵达广西柳州,第二天,赶了104公里的山路,午间抵达龙胜县,之后到达吴文藻的社教地——斗江区。引起吴文藻兴趣的是,斗江区属于少数民族地区,完全没有想到,社教竟让他走进了民族社区,并且是可以进行很具体的“田野作业”的。不过,这个念头一冒出,便被当作私字一念给压下去了。但县统战部莫副部长介绍的民族情况,对他颇具吸引力。莫副部长说,由于是少数民族地区,这里实行的是和平土改,没有斗争,群众觉悟不高,把地主当好人,地主没有被打垮,有威风,民族宗族掩盖了阶级斗争的实质。同时,“生产技术比较落后,产量不高,特别妨碍生产,旧风俗没有改革。有人认为,现在是‘地主无地,富农不富,大家靠劳动吃饭’,其实,地富还没有被打倒,他们不甘心失败,希望蒋匪帮反攻大陆。表现在对儿女教育、续家谱这样的事情上,还有全部肥料放自留地,搞家庭副业,这就是地富的生活方式。在文化上占优势,经济上亦占优势,地主有金银,穿得好,住好房子,不但有自留地,还搞轻工业,还有林牧渔猎。”莫副部长以具体的事实,表明了阶级斗争的严峻形势。这是吴文藻听所未听、闻所未闻的,使他大受教育。

吴文藻在四清工作队,背地里做了一件事情,即对斗江区少数民族的“田野作业”。1940年离开云南时,他曾遗憾地说,身在少数民族地区而未能对少数民族进行调查,这一次他决定不放弃这个机会。广西瑶族是费孝通最初考察的少数民族,他的妻子王同蕙就牺牲在瑶山之中。每当面对眼前的崇山峻岭,一对年轻夫妻的形象便会浮现出来,吴文藻不敢继续多想,对旧时生活的留恋,也是一种倒退,对革命斗志会起到腐蚀的作用。但是,身处少数民族地区而熟视无睹,却又是他难以跨过的一道坎。打出旗号进行田野作业,那是万不可能的,吴文藻便改变方式,在考察阶级斗争时,悄悄地插入自己要调查的内容,对方与同行者也不知晓。用这种方法,吴文藻对侗族做了比较全面的了解,对僮(壮)族等其他少数民族也进行了考察,并将了解与考察的情况作了记录,按照学术规范,整理出了“田野调查”之类的报告,以挂号信的方式悄悄寄回北京。

1966年1月10日,吴文藻完成自我鉴定,回到柳州。地委举行招待座谈会,放映了彩色影片《东方红》。1月14日清晨,回到北京。民院领导到北京车站迎接。