周建人《无根萍》里的微缩民国

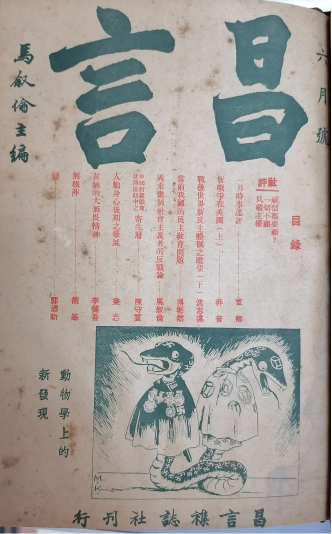

近日喜提周建老在《昌言》第二期上发表的《无根萍》一文(署名乔峰),欢喜多多,与大家共享。

初识《无根萍》一文,只知道他是周建人在1946年发表的一篇科普小品文,其中又回忆了他在上海工人第三次武装起义时的一些经历。这样一篇兼有专业性质又涉及革命运动的好文,我翻了周建人科学小品文集《花鸟虫鱼及其它》和周建人文选,竟然都无选,这便使我对此文多了几分好奇。

好在近日整理旧书,觅得《昌言》合订本一册,欢喜之中,便立刻开始了对此文的电子化整理——初读之下,好像对此文为何未被选中有了点理解——因为此文,实在是太“散”了。

我们中学时候读书,老师总说散文要形散而神不散,此文初读便觉散得过头——作者似乎是想到哪儿写到哪儿,十分的信马由缰——开始时写以前住在闸北时家附近火车道边沟里的无根萍,然后跑去讲了熊猫;以为它要好好的科普了,结果接下来又回忆了当时住在那里时候的两件事情;讲了工人革命的片段,又回忆一二八时邻居惨遭日本人杀害时的声音,以为要抒发民族灾难的痛苦呐喊,但是接下来又讲的是野草和古树,还讲了水土保持。好歹最后还是回到对当时国民党发动内战的谴责上,结结实实的发了一回民主呼声。其中虽然是娓娓道来,可跨度太大,转接之处,稍显生硬,使我甚至觉得这脑回路颇为清奇。

不禁在此回忆起周建老的形象,又想起他在对叶笃庄说起这段民主斗争时期的经历。那时候的民主人士是没有后勤供应的,写文章发表自然也是要谋一口饭吃。但是,虽然是换饭吃的文章,却不可以以仅用来换饭吃来评价。周建老的脑回路虽然跨度很大,但是其实都是离不开他固执了一生的两个主题,一个是科普,另一个就是民生。这两个主题在周建老絮絮叨叨的想哪儿说哪儿的文字里无间融合:无根萍似劳动人民的生生不息,古树似传统知识分子,壮树又比喻经过战争毁坏的民生经济;水土保持的当务之急里又夹着国民党顽固分子的内战烦扰,到了末尾,周建老问,让他们继续下去行不行?

没有被绕晕的人和被绕晕的人都会说,不行。

我读此文,便是有点眼晕。除去竖排繁体的阅读困难,不计当时艰难印刷纸质的粗糙,也不管民国时期语言习惯的不同,这眼晕的原因,我到一字字录入时才明白,原来是这文里信息量太大——包含了太多东西。短短一页有余,仅二千字的文章,竟然描写了三个时代(北伐时期,一二八和抗战时期,大战胜利后的内战阴云时期),不同阶级不同阶层(普通民众,知识分子,革命工人,军阀士兵,抗战士兵,基督教教徒,商人市民,逃亡的农民),各种势力(革命工人,北洋军阀,日本侵略者,以空运熊猫的英国为代表的西方势力),讨论了两种文化(铁道和工人代表的现代文化,貔貅和汉柏唐槐为代表的传统文化),还画重点似的科普了五个知识点(浮萍与柳树在进化论中的不曾相遇与永不分离,关于无根萍你想知道的一切,熊猫和它的三个异名,中国汉柏唐槐分布地图,战争和水旱灾害的关系兼论水土保持与内战),还有五种野草(无根萍、浮萍、刺儿菜,辣蓼,催绩草)八种乔木(柳、元宝枫、凌霄花、柏、槐、桧、楷、松)……而最中心的部分,尤似营造了一场神奇的蒙太奇电影——作者回忆的两个历史片段,仿佛两场相互独立的画面,出现又隐去在柳絮飞舞无根萍长满的闸北铁道旁的水沟边上。而这两个画面,又和我们想象中的(或者说是电视剧给我们的日常印象中)的革命与屠杀相去甚远:一个是斧头铁棒破坏铁路和北洋士兵朝天放枪蚂蚁搬巢做饭的日常而毫无革命的激烈昂扬;一个是只有声音和道听途说的惨剧,声光化电里不见人影,那对惨叫的描写却真实得瘆人,好似恐怖片一样,加上周建老特有的民国语言的,当断不断,以为该是句号时还是逗号,又没有顿号,这样的节奏似同故意拖长的镜头,惨叫的余音,一呼一息之间,镜头掠过战斗的遗迹,如盆大的血迹,还是没有尸体,只有失踪的人和失踪的猫,还有仿佛吃过尸体一样的狗……天,这完全就是一出高级别的恐怖微电影。

目光离开此文,这恐怖,依旧存在。或许并不是因为这文章描写的场景如何精彩夺目,而是因为你我明白,这来自作者的真实经历,这就是真实。真实的民国并不只是旗袍和大师,在这由亲历者在当时写下的民国生活的微缩实景里,我们看到的是革命,工人,士兵,日本浪人和士兵,是国破家亡,百废未兴,内战又来。哪里有什么民国风流。在负重前行的周建人眼里,无非是严肃认真充满同情的生活而已。

当然民国风流还是有的,只可惜不符合周建人的人物设定。投枪匕首,是大哥鲁迅;闲情物哀,是二哥周作人。家庭负担,民族矛盾,新旧婚姻,妻离子叛,失业生病,同情悲惨,感同身受……这才是老三的剧情。

惨吧。是有够惨的。然而黑暗中必有光。看不到光,那么就让它亮起来——就如全文,沉郁悲伤之中暗暗带着出于对生命力的景仰的信念——浮萍不死;而到了最后,对旧世界“无话可说”的同时,便对着未来发出了呼唤:“莫非真会让它不顾人民死活的扰下去吗?我想决不至于。”低低的自问自语。作为一位著名的民主人士,或许这样的声音实在称不上是犀利高亢振聋发聩,但是一个老实人沉默的一声嘟囔,或许在满堂的振臂高呼中,别有一番说服力——读者会觉得连这样一位老实巴交三句话不离本行的科普工作者,竟然也觉得“决不”能这样下去!

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。在1946年民主人士的珠玉之声中,周建人的此文绝对是一声沉郁悠长的老凤之音,看似散漫随意,实则稳中见奇。短短一文浓缩了整部民国的微缩实景,浓缩了作者的半生经历和体会,其实,只为告诉我们一句:这样下去真的“决不至于”。

注意,此处是“决不”,并非“绝不”。绝,绝对;决,决心。决不如此,是剖开内心,让我们看见了周建人的铁骨与铮心。让我们记住周建人1946年的《无根萍》,和他这一声铮铮有声的结语,我们知道人民和民主的力量必然如无根萍一样,不管多久的沉淀,必然还会再度渐次繁生而起。

附:

无根萍

乔峰(周建人)

《昌言》1946年6月号

天气又和暖起来了,“杨棉花”(柳絮)开始随风飘扬。这种情景是很容易叫我记起住在闸北时候的事情来的。

那时候我住在一个离铁路不远的里内,那铁路是从北车站通到吴淞。铁路两旁有沟,春夏的时候,水上生满了浮萍。岸上生着多种茅草,莎草及菊类。有一天,我出外闲走,向着水边蹲下去看水上浮萍。无意中就看到了无根萍,密密地填满在浮萍间仅有的空隙间。它的样子宛然像粒脂麻,一端钝圆,一端稍尖,色绿,没有根,大小亦相仿,或者还要小些,它是显花植物里面最小的植物。不但与美洲以巨大出名的桸楏树相比较,相差真是太大;便是与我国的汉柏及唐槐相比较,也太渺小了。

它是浮萍科的一种,我虽然与它初见面,但是闻名已经很长久了。便用叶子把它捞起来,回来养在一个容器里,后来看它在尖端近旁抽出小芽头,脱落后便成了别一株新植物。渐次繁生起来,遮盖了水面。但不见它开花。据植物学专家说,它们这类植物是会开花的,一个花序里会开一朵花,而且不像同科的有佛萏苞,但我不见它开花。

显花植物可能有不开花或者极少开花的。这也没有什么奇怪,比方熊猫虽属于食肉类,而却不吃肉。熊猫又称猫熊。形状很像熊,面较短,毛呈乳脂色,肩部及四肢黑色或栗壳色。它是吃笋及竹叶,竹干等物的。最近有一头坐了飞机运往英国去,还带了许多笋去的。本地人叫他白熊。一位研究旧学的老学者,疑心它便是媲貅,也许是的。

讲起无根萍及铁路旁边的河浜,有二件事情在我的脑里印象很深的。

第一件事情是北伐时代与北方军队斗争时工人英雄战斗的情形。工人发动缴军队的械时,午后便闻枪声,到了傍晚,有一列兵车从江湾或者吴淞开往北车站,以便与那边的兵集合去。火车将到横浜路前面,见有工人数人,一个肩了大斧,一个提了铁棒,肩了大斧的一个便向横浜路相近的一条电杆柱子砍了几下,那柱子便斜倒在一边。别几个帮同用铁棒撬了几下,一条铁轨也很快的拆去了。不多时,兵车便冲到面前,忽地一声响,车头出轨歪在一边了。后面的列车却没有倒翻,里面的兵士连忙向空中放了一排枪,匆忙从车上退下来,纷纷退进横浜路去了,紧密的站满了马路的两旁。并且像蚂蚁搬巢似的,搬下一袋里的粮食及烧饭的器具。过了两夜光景,缴了械。

还有一件事情是一二·八这天的夜里,到了半夜的样子(大约十一点半),里巷的矮墙外面(还隔一间房子),枪声突然响起来,夹着照明弹与高的钝的叫口令的声音。同时又听到一声非常凄惨的叫声,极尖,极惨而且长,又好像渐渐的远去,以至于无闻,但耳中隐隐的留着一种残音,好像一息才消灭。

战事结束后,回到先前住的寓所去,才知道开战时所听到的悲惨的声音是一个青年被杀时候的叫声。原来对过马路有二间小屋,开设小店,售卖杂物的。店中有兄弟二人,是山东人,兄是管铁路栅门的。据他告诉我说,有一回,有一个日本浪人向他的小店里买烟卷等东西,付给一个双角子,因为是假的,他的弟弟不肯收,曾经起过争执。开战那天夜里,那浪人便同海军陆战队员,把他的弟弟提出去,用刀惨杀而死。

在里巷里面,十七号的后门内,灶间里,有十九路军兵士的腿布与帽子。三楼的蚊帐的一端,有盆子大的血迹。十八号有一个基督教的女教徒看守着门户,战后已影踪全无。又,里内人家的猫已都不见,只看见一只狗还活着。吃尸体吗?还是日本兵给他食物吃?

一二八的小打以后,是七七起头的大打,现在是大打已早结束,又是柳絮随风飘舞的时候了。跟柳絮同时,去冬贮藏了养料,沉在水底的浮萍与无根萍又要浮起来,再出芽,繁生于水面,古人遂疑心浮萍是柳絮变成的。其实柳的种子如芽生,只能成柳树,不会成浮萍。虽然柳树与浮萍是从不像今日那样的祖先传来,将来的后裔又将变为与今日不同的植物。无根萍的历史也是这样的,它的生活与浮萍也颇像。

经过这回第二次世界大战,世界发生大变化。我虽然不走到火车轨道旁边的小河浜已近十年了,无根萍想必依旧繁生着,只要那水不干涸。还有刺儿菜,辣蓼,催绩草(蟋蟀上海俗称催绩,读若社稷,亦古名称,催绩草即蟋蟀草)等等想必每年仍然健全的生长着,但不知道路旁的元宝树,墙边的凌霄花怎样了?

某一时候,大树比小草容易受些磨折这也是的确的。树木里面以古成名的有汉柏,唐槐,前面已说及。汉柏并不少见,河南登封县有些庙里有柏树,山东泰安泰庙里及孔庙中亦有柏树,就都称为汉柏的。别处本还有。山西太原有柏树一株,登封县城北有柏树三株,还称为周朝柏。但泰山近旁有一株“汉柏”,却是桧树,并非柏树。

山东,泰安,泰庙里有槐树一株,山西太原相近亦有一株,河南西部观音堂的一株,都说是唐朝遗物,就称为唐槐。此外还有著名的楷树,松树等古木,这里用不着多说吧。不晓得这回大战以后,还存在否?

我们当然不只爱惜古木,尤爱惜壮树,这回中日大战,不知毁坏了多少树,供燃料及作防御工程上的用度。树木斫光了以后,遇下雨时,山上岸上的泥土容易跟水一齐流下,使河道阻塞,变浅,结果容易造成水灾与旱灾。对于这等有害结果,人民赶紧谋挽救还怕来不及,顽固份子还在竭力制造内战哩。农民恐怕拉夫,又在逃避了。真是无话可说。莫非真会让它不顾人民死活的扰下去吗?我想决不至于。