傅雷的欧洲岁月(之一)

在二十世纪初留法中国学生中,傅雷的欧洲经历资料最丰富,最为人熟悉。他本人在这方面提供了主要的材料,1928年《法行通信》三篇(第十四至第十六)和《湖上通信》;1957年《傅雷自述》;1980年代遗作《傅雷家书》里的相关片断。他的同时代人也留下不常见的详细见证,1931年孙伏园的《丽芒湖》,1935年刘海粟的《欧行随笔》,八十年代刘海粟和刘抗的回忆文章。此外他的家属和刘抗家属收藏着数量繁多的照片和手稿,尚在陆续整理公开。

根据这些已知材料衍写的文章不胜枚举,然而傅雷的经历仍存在空白。《傅雷自述》说:“留法期间与外人来往较多,其中有大学教授,有批评家,有汉学家,有音乐家,有巴黎美专的校长及其他老年画家;与本国留学生接触较少。”这句话给人印象很深,但是认真数一下已知的外国人名字,数目不多,而且几乎全部属于社会交际应酬,不能归入真正的互动交流之列,笔者开始整理他与罗曼·罗兰的通信时,就有这种困惑。

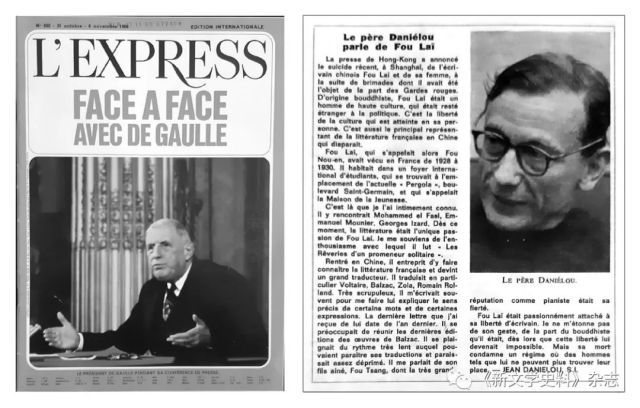

为了解决疑问,首先要厘清他的欧洲经历。没有想到最早找到的法国资料竟然是一篇悼文,标题《达尼埃鲁神甫谈傅雷》(Le père Daniélou parle de Fou Laï),发表在《快讯》(L'Express)周刊1966年10月31日第802期:

香港报刊报道,由于遭受红卫兵批斗,中国作家傅雷及其妻子最近在上海自尽。傅雷是一位佛教徒,一位文化高尚的人,一向不问政治。他的去世伤害了文化自由,也是法兰西文学在中国的主要代表人物的消失。

傅雷从1928年至1930年在法国生活,当时名叫傅怒安。他住在一间国际学生宿舍里,位于现在圣日耳曼大道绿廊酒吧(Pergola)的地点,名为“青年之家”(Maison de Jeunesse)。

我就是在那里和他结成知交。在那个地方,他认识了穆罕默德·埃法思、穆尼埃和伊扎尔。从那时开始,文学是傅雷的唯一爱好。我记得他阅读《独行者的遐想》时的热情。

回到中国后,他开始推广法国文学,成为一名优秀的翻译家。他主要翻译了伏尔泰、巴尔扎克、左拉和罗曼·罗兰的作品。他非常严谨细心,经常写信给我,让我解释某些单字和词组的确切含义。我收到的最后一封信在去年,他正在专心收集最新版本的巴尔扎克作品。他抱怨翻译的节奏太慢,表现相当消沉。他向我谈到他的长子傅聪,以他的钢琴演奏家声誉为荣。

傅雷十分重视作家的自由,我对他的佛教徒举动不感到意外,因为这种自由已无可能……

法国《快讯》周刊《达尼埃鲁神甫谈傅雷》(1966年)

这篇充满哀伤的短文,直接解答了前面提到的困惑。文中三位朋友后来都成了名人,埃法思(Mohammed el Fasi,1908—1991)是摩洛哥人,作家,历任该国外交部、教育部和文化部部长,穆尼埃(Emmanuel Mounier,1905—1950)是法国著名的哲学家和出版家,伊扎尔(Georges Izard,1903—1973)是名律师和法兰西文学院院士。

文章作者达尼埃鲁(Jean Daniélou,1905—1974)更不是等闲之辈,他是著名的宗教学家,写悼文时担任巴黎天主教大学校长。傅雷去世后三年,梵蒂冈晋升他为枢机(红衣)主教,继而被选入法兰西文学院。他的悼文把笔者直接带领到巴黎耶稣会档案馆,这里存放着他在1974年去世后留下的个人档案,里面收藏着17封傅雷来信,日期从1929年至1953年。读完之后,毫无疑问,达尼埃鲁是傅雷在欧洲的最亲密知交。沿着这些信件提供的线索,能够比较准确地勾划出他在欧洲将近四年时间走过的道路。

1928年 波瓦蒂埃书桌

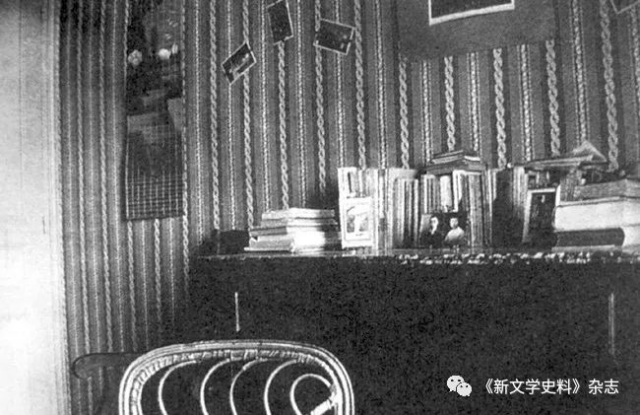

傅雷到法国的最初半年,住在巴黎西南部三百四十公里的小镇波瓦蒂埃(Poitiers)。他本人写过一篇长文《法行通信·来到这静寂的乡间》,留下一批照片,其中一张是房间的书桌。

书桌相当大,上面放着二三十本洋书,三两笔记本和小册子叠放上面,右方三本辞典模样的大书。书前摆放着三个小相框,中间那个并排着他本人和未婚妻朱梅馥的个人肖像照片。墙上挂着西方风格的布帘,上面缀有饰物,大约是房东的布置。这张没有人物的照片,比千言万语更能概括傅雷这六个月的生活:一个安静的生活环境,一个勤奋向学的学生。

出国前的傅雷是一个不开心的青年。他来法国留学,最大的动机是要摆脱青少年期积下的忧郁,“此次的赴法,逃避烦闷固然是个大原因,……细细的分析起来,还是读书的烦闷,追求人生的烦闷居多。”(《留法通信:离愁别梦》)“烦闷”这两个字比较中性,到了1934年写信给罗曼·罗兰时,升级为“精神危机”,1942年的《贝多芬传》译序里,正名为“世纪病”。

所有人都知道他的忧郁还有一个他从未公开谴责的原因,他有一位管教过于严厉的母亲,母子冲突不断。当他一个人来到这个异国地方,这个日夜压在他头顶的阴影消失了,他的忧郁至少减少了一半,而且很幸运,他得到了补偿,“我想不到来此会遇到一位极似母亲,而常提起我母亲的亲切的老人!”(《来到这静寂的乡间》)他在文中详细描述女房东如何照顾他,细心为他准备饮食,这是他从未见识过的母爱。善良的女房东取代了严母,让他很快地适应了新环境,安心居住下来求学。

虽然波瓦蒂埃有闽鄂两省三四百个中国留学生,傅雷没有像他们那样进学校,而是“请私人教师与房东太太双管齐下补习法文,教师管读本文法,房东太太管会话”。无独有偶,梁宗岱1924年至1925年在日内瓦一年,也是采用同样的学习方式。两人都打下结实的法文语言基础,后半生受益不尽。

傅雷波瓦蒂埃房间书桌(1928年)

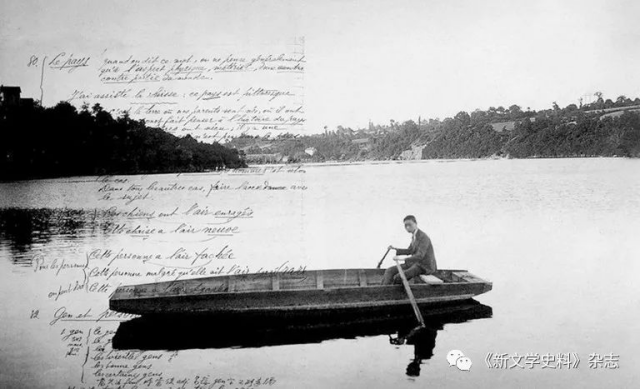

最近数年,一本“傅雷留学笔记”多次出现在不同的傅雷纪念展览会上,笔者只在互联网上见过其中两页照片,图像模糊,但仍能辨认出这是傅雷在波瓦蒂埃的学习笔记。所见两页以法文书写,间有几个中文字,书法秀丽,与学生听课记录那种潦草字迹截然不同。仔细阅读,可知他像速记员那样,把老师的解说原原本本记录下来,有些地方连口气也保留,然后细心整理和誊抄,不见涂改痕迹。段落安排极有心思,充满美感,内容按主题划分加上编号,井然有序,好像经过专业人士排版的学校教科书,他的认真向学在此表露无遗。

这本笔记也让我们知道波瓦蒂埃时期的学习内容和教学方法。他的老师没有使用普通的教科书,而是选用文学原著,让傅雷直接阅读,上课时详细解释词义、用法及语法。其中一页记下都德《磨坊信札》的背景介绍,另一页包含编号80至82三条笔记,分别讲解pays(国家、家乡、地区)的含义和用法,形容词阴阳性和单复数搭配,以及gens(众人)和personne(个人)两个近义词的区别。笔记中pays的例句有一个错误:J'ai assisté la Suisse, ce pays est pittoresque(我参观过瑞士,这是一个风景如画的国度),assisté应为visité,这既可能是听写误录,也可能是整理转抄不小心出错。

《傅雷自述》有一段话:“二十岁在巴黎为了学法文,从事翻译都德的两篇短篇小说集,梅里美的《嘉尔曼》,均未投稿。当时仅作学习文字的训练。”结合起来看,这两本书就是傅雷当年上课使用过的教材。

傅雷瑞士休假照片,叠印补习笔记一页(1928—1929年)

私人补习方式固然好,但像中国的私塾那样,完全从书到书,缺少师生同学之间的接触和砥砺,也不会有外面社会的话题,看书是最大消遣。傅雷跟五四运动后那一辈青年一样,在国内时沉迷于西方浪漫主义翻译作品,卢梭、拉马丁、沙多布里昂是他们的枕边书,到了法国,原著代替了翻译,仍然是同一类作品。作者感情夸张,笔下充满美丽的田园风光、理想的爱情、自由不羁的生活,与中国的现实差距极大,可望而不可即,“追求人生的烦闷”由此而生。傅雷在这里过了六个月后,这种“烦闷”没有发作,也没有消失。

到了七月,学校放假,补习也随之结束。傅雷经过六个月的紧张学习,需要喘一口气,听从朋友王君的推荐,到附近的利勒茹尔丹(L'Isle Jourdain)度假。这个小村子离波瓦蒂埃大约四十公里,位于河边,风景优美,民风淳朴,全无车马声,一种世外桃源式的环境。浪漫主义描写的场景在这里随时随地出现,在他心里引起愉快的共鸣,假期尚未结束,他就忍不住执笔为文,写下游记《湖上书信》:“我用着都德在Provence[普罗旺斯]小山上的磨坊里的怡悦愉快的心地来写着这篇通信”。文中插入浪漫主义祖师爷拉马丁的诗歌《湖》(Le Lac)的中译,这是他的第一篇翻译,但只是片断,他也谦虚地加上“(译大意)”几个字,表示这只是草稿。

两个星期的假期很快过去,他开始收拾行装,准备前往巴黎。