傅雷的欧洲岁月(之五)

1930年 中华留法艺术协会秘书

回到巴黎后,刘海粟和家人搬回罗林旅馆(Hôtel Rollin)。10月28日,傅雷到索邦大学注册时填报新地址:巴黎第五区索邦大学街二十号(20 rue de la Sorbonne,Paris 5e),就在罗林旅馆隔邻。

这次注册也没有填报考试课程,理由倒是很充分的,文学不再是主要求学目标。他四处搜罗艺术书籍,第一本看中丹纳的《艺术论》(Philosophie de l'art),只用了两个星期,就在10月17日译完第一篇第一章。再越二十天,又以中文写成《塞尚》一文,这是他的第一篇艺术文章。

大约在此期间,他开始“一方面在巴黎卢佛美术史学校听课”(傅雷《傅雷自述》)。这间学校全名卢佛学校(L'École du Louvre),由卢佛博物馆在1882年创建,专门培养考古和美术馆人才,进校须通过严格考试,竞争激烈,傅雷不可能成为正式学生。但是该校从创立开始就设置校外课程,向公众开放,任何人都可以报名参加,无须文凭,不设考试,也没有学习或毕业证书。旁听生分两类,正规旁听生需要注册,攻读规定的科目,为期一年;第二种是自由旁听生,自选课程,只听一堂课也可以。法国国家档案局收藏了1920年至1930年的正规旁听生注册名录,登记内容很简单,只有学生的性别、名字和住址。1929年至1930年共有243人,没有找到傅雷的名字,因此,他可能属于自由旁听生。他把校名翻译成卢佛美术史学校,一方面暗示他不是正式学生,另一方面美术史是他听得最多的课程。卢佛宫近水楼台,学生常常有机会一面听课,一面由导师带领参观博物馆的对应藏品,这是任何学校都没有的优越条件,因此这个科目很出名,也最受欢迎。

瑞士四十三天的快乐假期把刘海粟这个小集体团结得更紧密,情绪更高涨。9月28日晚,他们被一场秋季沙龙的热烈交谈所激动,“(沙龙)内容的丰富,新生命的奔腾,愈鼓起我们鲜血的怒吼,傅君就在那时代我们填写着出品愿书。我就署名 H. S. Bai,因为我的乳名叫做‘磐’,Bai实‘磐’之译名而已。”(刘海粟《欧游随笔》)刘抗和陈人浩似乎也跟他一起报名,因为文内有“代我们填写”一语,另外根据法国出版的美术沙龙大辞典,可知“磐海粟”填报的地址在巴黎十四区杰尔戈维街75号,这不是刘海粟或傅雷的地址,应该是刘抗或陈人浩居住的地方。进入沙龙不容易,因为候选人太多。当刘海粟在10月20日接到寄给“磐先生”(Monsieur Bai)的入选通知时,可以想像如何兴奋。沙龙11月2日开场,12月22日结束,刘海粟说,“以后我是仿佛一星期终是要去一次的。每去一次,常觉低徊留之,不能去焉。”

入选只是第一道关,挤在数以千计的作品中,如何得到画评家的青睐,那要看各人的道行和运气。闭幕一个月后,1930年1月25日,刘海粟的古怪署名竟然出现在艺术月刊《真与美杂志》(Revue du Vrai et du Beau)一月号上。作者雷蒙·塞里格(Raymond Sélig)是艺评撰稿人,专门报道各种画展,这篇文章属于他写的秋季沙龙画家连载系列之一,标题Husog Bai,这个怪名是刘海粟和傅雷合演的好戏,不仅以别名“磐”代替姓氏,连“海粟”也隐身起来,H. S.不是Hai Su,而是瞎编的Husog的简写。幸好作者在展览会遇到刘海粟,详细了解他的过去,在标题下面加上他的真名字(Liu Hai Su)作为副题。这应该是法国报刊第一篇介绍刘海粟的文章,发表时附上两张插图《圣克鲁森林》(Le Bois de Saint-Cloud)和《秋》(L'Automne)。但刘海粟和傅雷从来没有提起这件事,这不会是故意的疏忽。因为作者除了大段照抄傅雷提供的刘海粟履历,还给予他的作品极高评价:

在他的杰出的中国风格中间,还能找到我们大师的一些痕迹,令人想起塞尚、凡·高和莫奈。

不对,他就是Husong Bai,独树一格,刚劲有力,坚实而和谐,不模仿任何人,但浸透了所有人的美。

如此褒语,何须避讳,可能的解释是刘海粟小集体这一次消息失灵,没有读到文章。

雷蒙·塞里格《海粟·磐 —— 刘海粟》(1930年)

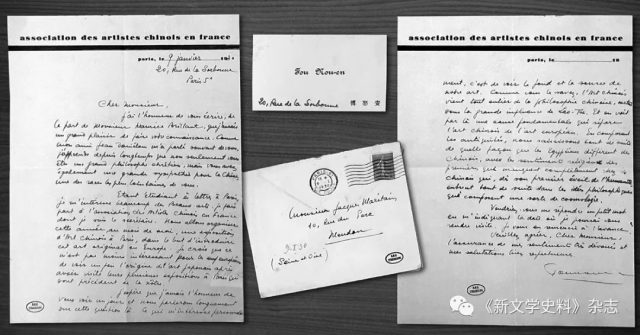

中华留法艺术协会原定1929年底举行中国现代艺术展览,没有实现。刘海粟成功参展沙龙,信心大增,旧事重提,决定次年5月举行。这时只剩下半年左右,正是动手筹备的时候。傅雷当仁不让,挂上协会秘书的名衔,负责与法国人打交道。1930年1月9日,他使用印着法文Association des artistes chinois en France(中华留法艺术协会)的信笺,写了一封半公半私的信给一位著名学者马里丹:

敬爱的先生,

我很荣幸得到布里昂先生的介绍,致函先生,希望能够认识你。由于我的朋友达尼埃鲁经常谈到阁下,很久以来,我已经知道你不仅是一位大哲学家,而且对中国这个最遥远的种族很友好。

我是住在巴黎的文科学生,对美术很感兴趣。我参加了中华留法艺术协会,担任秘书之职。我们将在今年五月份在巴黎组织一次中国艺术展览会,目的在于把这种正宗艺术介绍给欧洲。我认为,参观过日本人在此之前在巴黎举行的几场展览后,欧洲人能够看一下日本艺术的源头不无好处。

希望有幸见面,长谈这个问题。我本人喜欢探讨我们艺术的本质和来源。如先生所知,中国艺术全部来自中国哲学,尤其受老子的影响。这是中国艺术与欧洲艺术差别的基本原因。比较一下古代文物,立即就看出埃及人与中国人的区别,中国人完全没有前者的宗教情绪。我们的文化一开始,就立即理解构成宇宙观的哲学思想。

敬希回复,并告可到访日期,先此感谢。

此致诚挚敬意。

傅怒安

一九三〇年一月九日于巴黎

地址:巴黎第五区,索邦街二十号

傅雷致马里丹信及名片(1930年及1931年)

信笺的纸质不如普通的西洋信纸,幸亏傅雷的法文书法很悦目。信中提到的介绍人莫里斯·布里昂(Maurice Brillant,1881—1953)是天主教作家和艺评家。收信人名字雅克·马里丹(Jacques Maritain,1882—1973)是天主教哲学家,二次大战后曾由戴高乐将军派驻梵蒂冈大使。他的妻子拉依莎(Raïssa Maritain,1883—1960)是诗人和作家,两人相识于索邦大学求学时期,跟傅雷一样,经历过寻找真理的“烦闷”,后来旁听法兰西公学的哲学讲座,向天主教靠近,找到他需要的人生真理,夫妇两人在二十五岁和二十三岁同时受洗,成为虔诚的教徒。他们去世后,个人档案交给斯特拉斯堡大学手稿部收藏,里面有傅雷三封信。这是第一封,主要目的想请马里丹出面主持展览,但对方从来没有研究过艺术,不是理想人选。由此观之,到这时为止,傅雷小集体与法国美术界还没有任何联系。

达尼埃鲁在青年之家关闭后不久,加入了耶稣会。1929年10月29日在巴黎,应傅雷之邀到拉丁区一家中国餐馆进餐,这是他们的最后一次见面。一个月后,他离开巴黎,前往外省拉瓦尔修道院。七个月后,1930年6月7日,傅雷写了一封很长的信给他:

亲爱的达尼埃鲁,

请原谅我长时间的沉默,尤其不要以为我对你最后那么亲切的来信无动于衷。相反地,我得到很大的安慰,我以你的真挚友情为骄傲。只不过,由于你向我提出的问题很严肃,必须仔细思考才能回答。我不知道多少次开始回答,却又半途而废,因为始终没有找到准确的语调,跟一位我最信任和最尊重的朋友说话。

我们初认识的时候,也就是1928年的冬天,我立即把你当作我生命中的好朋友。我一直很钦佩你的学识,你的光明磊落心地和崇高的灵魂。我们之间进行的有意义交谈在我的记忆中刻下多么美好的回忆!我们常常利用空闲的时间,或者在子夜弥撒之前,或者在某一次散步里,谈论我的国家,谈论它的现状和往昔的荣耀。当我向你倾诉我的痛苦时,有多少次得到你的百般抚慰!要知道,在某些时候,你是我最强大的精神支持,未来也一样,永远一样!正是得到你的举荐,我才能去比利时,在圣安德肋修院度过八天。我回来的时候,你发现我的脸色更好,精神更清朗。所有这一切,我今天多么向往,多么怀念,我们分开已经六个多月了。

不过,你不觉得我们两颗相知的心灵中间,总是矗立着一道障碍吗?我呢,我感觉到的,我在一年多前在自己身上发现,感到很痛苦。

因为这个障碍不是别的,正是信仰。你生来就健康,正常,在充满善良、温柔和慈悲的环境中长大,你自然能够一直走在正常的道路上。而我呢,我的心灵太过幼小就被家庭悲惨事件所伤害,我在童年时代保存了人生最悲惨的形象,永远无法抹去。我由一个曾经受苦受难的母亲抚养长大,她感情用事,反复无常,性情固执,我在不知不觉中全盘接受了她的好与坏的品性。人性的丑恶面貌过早向我暴露出来,我不可避免变得生性多疑。自懂事开始,我对所谓正义一直仇视和恐惧,对我来说,善良只在意识中存在。加上我们种族的心态,只知道按照固有的道德规则生活,我的灵魂中没有任何奥秘的信仰,可以像其他许多人那样,在绝望之时带领自己向至高无上的上帝祈祷。我们不相信神,只能以本身的凡人力量来对抗烦恼和诱惑,唉!可是凡人的力量不足以抵抗一切。

而且,科学的观念和理性的发展不允许我们相信一个看不见的神人。我常常说:“在我看来,现实已经那么模棱两可,如何还能够去相信更模糊、更神秘的超现实事物?”

因此,我只能从伟大的灵魂去汲取希望和勇气,比如贝多芬、歌德、托尔斯泰,他们是不知疲劳的战士。对我来说,耶稣只是一个伟大的榜样。这些伟人的爱心和对人类的奉献缓解了我的痛苦,他们的神圣工作和无休止的痛苦给我勇气。我就是这样一次又一次从烦恼中恢复过来。

你在宗教中生活,因为它拯救了你。我却想自我拯救。(亲爱的朋友,你会说我太自负了吧?)你有你的主内信仰,你有你的主内救赎;我也有我的信仰,但在命中注定里;我有我的救赎,但在人类痛苦内!

我因为多疑而无法了解真理,你不要因此失望。绝对的真理并不存在!就算存在,没有人真正了解。每个人领会真理一部分或某一方面,就以为真理在握。我们两个人,寻求真理的道路不同,但目标一致,只有一个目标!但有什么办法呢?人的视觉总是或多或少染上颜色,即使两个灵魂的行动朝着同一个方向和同一个理想,他们也常常以为互不相同,甚至互为敌人,因为所走道路不同。

亲爱的朋友,请你相信我,尽管我们称呼真理的句子不完全一样,实际上我们并肩前进,我们的信仰同样地热烈,同样地虔诚。我完全理解你,我一直热爱你。我已经准备好倾听你的教导,你的慈爱圣歌跟伟大的交响乐一样,振动我的心弦!

这一年来,我的生活中发生了几件大事。首先,我和朋友刘(海粟)结成知己,他厌倦了在中国的艺术和社交生活。他一步一步教给我一种智慧,让我终于平静下来。然后,我坠落到一场放荡的生活中,这带给我诸多物质麻烦,还留下一种脏病,至今未能完全摆脱。

今年初的两个月,我的身体和精神全垮了。后来我安慰自己,对自己说:“这是一场冒险,丰富了自己的经验,对未来有好处。”最近两个月,爱情使我振作起来。我遇到一个年轻的女孩子,小小的年纪已经承受过不寻常的痛苦(她只有十七岁),但是我们两人的心灵美妙地融合为一,很快热恋起来。这时候,我的朋友再次介入,教会我在爱情方面小心谨慎。老实说,我现在很快乐,很奋发。我希望焦虑不安青春期的狂热慢慢平息下去,迎来一个勤奋时期,学会更多学识。你以前跟我说的话很有道理,我应该扎实地读好古典文学。我希望你替我找一位老师,能够解释作品和批改作业。我的艺术史课程有相当进展。我有机会到过法国当代大师贝纳尔(Albert Besnard),阿曼-让(Aman Jean)的画室。稍后会去见莫里斯·丹尼(Maurice Denis)。

刘先生目前去了意大利。回来后可能在七月初前往列日,因为他接到列日国际展览会中国政府代表团的邀请,参加展品评审委员会。不过,我们至少七月底才会最终离开巴黎。可能的话,我出发前来看望你。

马里丹先生去了瑞士一段时间,举行演讲会。回来时病倒了,还没有完全复元。

我也会改天去拜见令慈,已经那么久没有见过她了。

我们的展览会推后了(以下缺页)

这封信现存前面八页,虽不完整,却包含重要信息。前一部分解释他的“决定”,这个过去只有他们两人明白的字词,现在很清楚了,就是皈依天主教的决定。达尼埃鲁一直在尽传教士的职责,傅雷一直在拖延,现在才正式回答。

后半封信报告最近七个月的个人情况,一是与刘海粟的关系,显示了刘海粟已经取代达尼埃鲁,担当起兄长的位置;二是傅雷的情感生活,在这几个月间大起大落,先下地狱,后上天堂。

信中谈到最秘密的个人隐私,使用令人诧异的坦率语言,但这是不难理解的事情。傅雷从瑞士归来后,“他(刘海粟)一步一步教给我一种智慧,让我终于平静下来”,摆脱了困扰多年的精神束缚,找回了思想和行动的自由,却不防点燃起沉睡在二十二岁躯体里的青春烈火。他到法国后,一直没有机会接触女性,最初半年住在外省小镇,民风保守;来到巴黎,青年之家全部男性,天主教宿舍管理严格;直到搬进罗林旅馆隔壁,他才有一个普通人的生活环境。巴黎是一个充满诱惑的大都市,傅雷对女性的好奇心此时爆发,拉丁区风情万种,在这里不难得到满足,却因此差点陷入泥淖。幸亏他悬崖勒马,经过两个月的挣扎,没有走上敬隐渔的歧途。当他写这封信时,已经离开罗林旅馆,搬到刘抗居住的巴黎十四区,这里属蒙巴拿斯区,聚居了很多画家,文化气息浓郁。就在这里,他认识了马德兰,在信中以热烈的语言叙述和她的初恋,把他的青春快乐拿出来和达尼埃鲁分享。

马德兰的出现让傅雷振作起来,奋发读书和工作。在这两个月内,除了陪同刘海粟拜访了两位法国画家,还写成第一篇法文作品《中国艺术在欧洲艺术里——刘海粟的使命》(L'Art Chinois, dans l'Art Européen ——La Mission de M Liu Hai-Sou),发表在《大使馆与领事馆》六月号,署名F.N.E.。

傅雷《中国艺术在欧洲艺术里》(1930年),右为高鲁公使

文章的第一部分介绍刘海粟生平,文字和《真与美杂志》的塞里格文章相应部分完全相同;第二部分介绍中国艺术的过去和现况,强调中国画向西方艺术开放;最后一部分陈述刘海粟此行目的及各种活动。这是一篇很出色的宣传文章,目的不是替刘海粟吹捧,而是以鲜明的语言描绘出一个光彩熠熠的中国当代画家,以他来代表生机勃勃的中国当代艺术。如果说傅雷扬长避短,这是因为环境需要。自从鸦片战争之后,中国大门被打开,西方旅行者回国后,带回的信息和以前传教士的书信南辕北辙,全是中国的黑暗面。几乎同一时期,日本明治维新,西方发现一个新东方,日本热迅速代替了中国热。刘海粟和留法画家对日本人以东方艺术正统自居极度不满,这是他们要举行展览会的主要理由,傅雷的文章表达了当年海外中国人要“为国增光”的爱国情怀。

文章可能通过中国公使馆交给杂志编辑部,这是一本报道巴黎外交界动向的半月刊,同一期还刊登了上任不久的中国公使高鲁的官式肖像,占去一整版。刘海粟与法国人联络,全靠傅雷一人,但在法国未能找到他与美术高层来往的记录。相反地,在已知的中文史料里,高鲁这位学者出身的公使与刘海粟来往密切,对他的活动支持至力。这篇文章和拜会画家贝纳尔两件事同在五月份发生,不是巧合的事情,高鲁在两件事上都起过穿针引线的作用。

和贝纳尔见面的具体日子至今未能确定,只知道在五月份。除了傅雷的信,还有瑞士房东保存的画室五人照可参考,这张傅雷赠送的照片背面有两段题字:

送给贝格尔朗伉俪留念

傅雷

一九三〇年五月

摄于贝纳尔大师画室

贝纳尔先生是法兰西文学院院士、巴黎高等美术学院院长,很赏识我们的青年画家刘(海粟)先生。为纪念我们的交往,允许我们在他的巴黎威廉·退耳街十七号画室合照。

这次会面很重要,为刘海粟打开了与法国美术界的交流,贝纳尔介绍给他们另一位老画家阿曼·让,两人同是杜乐伊沙龙的创办人,曾分任正副会长,于是傅雷的文章出现这句话:“他接到杜乐伊沙龙今年展览的邀请,将送出数张新作参展”。由创办人介绍,所以有“邀请”之说。实际上这个沙龙和其他的一样,任何画家都可以参加,但要通过初选。杜乐伊是邻近卢佛宫的公园,展览会以此为名,实际不在该处举行,而是在巴黎布罗涅树林的“森林宫”(Palais de Bois),一座木头临时建筑物。这一年参展画家过千,作品总数三千余张,刘海粟送出四张作品参加,法国有两份报纸分别刊登过他的名字和一张作品,能够留下痕迹,已属难能可贵。

从六月份开始,傅雷和刘海粟很少见面,因为后者先去意大利,游历一个月,返回巴黎稍作休息,又于七月上路,前往比利时参加列日博览会,刘抗与陈人浩同行。前面的傅雷书信说过,刘海粟并非接到大会邀请,而是中国代表团请他去评判,可能范围只限于中国馆。评判很快结束,他到比利时各地周游,流连不归。傅雷一个人留在法国,难得清闲,差不多回复到正常的学生生活,一面谈恋爱,一面勤于读书。虽然他转向学习艺术,但只限于美术史和美术评论,对艺术理论兴趣不高。他的文学爱好也在此时复苏,但眼光从浪漫主义转向近现代文学,贝多芬、歌德、托尔斯泰等人的名字出现在他的书信中。他翻译了比利时戏剧家梅特林克的作品《亨利·皮杜》(Henri Bidou)和屠格涅夫几首散文诗。大约也在这一年,“是时受罗曼·罗兰影响,热爱音乐”(《傅雷自述》),这是指他读到《贝多芬传》,并且开始试译。

几个月之后,他写信给达尼埃鲁报告近况:

亲爱的让,

今晚,我的心充满了爱,不断想念你,因为我常常把友情与爱情混为一谈。我以同样的忠贞,同样的温柔去爱我的朋友。伊扎尔告诉我,你在那边称心如意,我听了很开心。你真的是为这种健全圣洁的生活而生!祝福你,亲爱的朋友!

冬天已经回来了,而夏天并不愉快。今天早上我去巴黎,看望昨夜刚刚回来的刘海粟一家。我觉得空气就是冬天的空气。雾蒙蒙的天空一片苍白灰色,这一切使我愁绪萦怀。自然变化如此迅速,而我的变化更快!

几个月以来,我饱受物质困难的折磨,开始要为自己的生存奋斗。外币兑换率对中国人变得过于昂贵。刘(海粟)先生将于一九三一年春天返回中国,他劝我跟他一起离开。但我一想到回国就不能不发抖。首先,我在法国这两年半时间学到了什么?然后,这个国家只有屠杀和贫困,去那里自讨苦吃有什么好处?

但是,我在欧洲远没有能力挣钱糊口。如果留下来,很有可能要过穷日子。我的母亲现在寄来的膳宿费,不得不比我初抵法国时多两倍,不可能长此以往,她已经来信要我回去。然而,我太爱巴黎,我太爱你们的国家赐予的自由而安静的生活。

伊扎尔跟我说过,要是能用法语写点小说之类的东西,他会助我发表。他人真好,时常鼓励我,他的榜样引起我奋发的反应。只不过,我这样年轻,学未有成,思想杂乱,法语工具软弱无力……最后,我动手起草一部自传体小说,未知能否完成,自己没有信心。最可怕是我对宗教,对人性,对其他人相信的一切缺少信仰。我怀疑自己的性格,怀疑生存的本身。

我多么希望到拉瓦尔见你,要是我有办法就好了。我经常几个星期不去巴黎,也真够难受的。好吧,希望你不时来信,你是我的精神支柱。尽管我不信教,但总觉得你的灵魂里有一种力量,能够安慰我,温暖我!啊,要是有一天我能去看你,被你责骂,正如你的妹妹伊扎尔夫人所说那样,我会高兴得流泪!

傅怒安

于塞纳省,马恩河诺让市,大街四十号,小塔楼大楼

这封信没有日期,根据内容,大约写于十一月初,这是巴黎冬季即将开始的日子,也符合刘海粟《东归后告国人书》所记的“是年冬间归法京”之语。

寄信人地址与前信不同,变成诺让市。留学生迁居是平常事,这是傅雷第三次搬家,他说了一大堆经济困难的话,显示搬家与此有关。这个市镇在巴黎东北郊,交通不很方便,房租便宜很多,傅雷住的大楼有一个名字,“小塔楼”(Les Tourelles),与刘抗同一地址:

1930年秋天,刘抗和傅雷一起住在位于巴黎东郊的马恩河畔诺让的一座大公寓楼。刘抗住在二楼,傅雷住在三楼。他们常常一同听音乐会,看展览,友情与日俱增。几十年后,刘抗在给傅雷儿子傅敏的信中写到当时的情境:花园很大,到处栽满了鲜花。花园的后面种着几棵大树。花园的一边是网球场,我们常常在那里打球。公寓的一日三餐都很丰盛。只要有外国学生来,欢快的气氛就会升腾。这栋楼里租住着十七八位长期租客,包括一对德国来的母女,一对埃及夫妇,还有一些来自非洲的法属殖民地的学生。(葛月赞《刘抗的“上海时光”》)

虽然不知他们同时或者先后迁入,但这段生活让他们成为亲密的朋友,持续到生命最后日子。

诺让市是一个理想的居住地方,但不到两个月,1931年1月8日,傅雷从这里发出另一封信,一封绝望呼喊的信:

亲爱的让,

非常感谢你的明信片。我犹豫了很久才回复,真的不知怎么写才好,心乱如麻。我的情况越来越坏,还要加上失恋,完全心灰意冷了。不仅手头拮据,更伤神的是陷入一个东西方危机中。我太过中国人了,无法完全变成欧洲人。反过来,我又太过欧洲人了,无法在古老的民族传统里生活。在法国度过这三年接近结束之时,我发现越来越多的精神上的冲突,每天都遭受其恶果。我失去了爱情,过去七个月生活在爱情中,没有太多的情绪消沉。现在一切都完结了,既无法工作,又无法玩乐。我知道告诉你这一切令你难过,但有什么办法呢?我生来就是这个时代的受害者。

你的妹妹和伊扎尔对我都很好。伊扎尔一直努力替我找点东西,但这很困难,而且,首要原因是我想回老家一段时间。不过,如果刘[海粟]先生不回去,我也不想离开,在中国会更加烦恼。即使能够在那里找到职位,一定要靠刘的关照。我在那里会过什么样的生活呢?!这将是一场激烈的搏斗,一场无休无止的角力。而且,我太倔强了,不会强迫自己稍为顺从于社会的荒谬,尤其像我们那种社会!

我厌恶了生活,但不能不生活,悲剧就在这里。如果能够决心做一件事,一切将一了百了。但我不能够。

我的真正拯救将是我的死亡!我心急等待。我仍然打算改天来见你,但要等到有一百法郎可用。感谢你为我祈祷,以圣经的话来安慰我。但是……我不想冒犯你,告诉你这些精神努力对我毫无作用。请原谅我,亲爱的朋友,不过这是事实,面对你的善良和无限的友谊,我感到自己不可原谅,负德背义。

傅怒安

一九三一年一月八日于诺让市

对不起,这封信将会很晚才能到达你那里,因为我写好了,但在等待一张邮票寄出。

傅雷提到多种绝望原因,真正的祸端是失恋,而失恋根源在迁居。诺让市与巴黎相距只有二十公里,那个时代的交通不如今天方便,加上阮囊羞涩,无法天天进巴黎。法文谚语“眼远情疏”(Loin des yeux,loin du cæur)在这里找到具体例子,不出两个月,马德兰开始疏远。刘海粟晚年的回忆文章详细叙述过他们爱情触礁的故事,看似夸张的叙述在这封信里得到证明,傅雷的绝望信和他的买枪行动同出一辙。刘海粟欧游不属本文研究范围,但他与傅雷这段人生道路难分难解,所以也顺带收集了他的一些法国资料。他同期所写的《欧游随笔》和晚年回忆《情思不尽忆故人》《傅雷二三事》,尽管有些错误,但主体都能在法国找到旁证,因此,他留下的见证是可信的。

傅雷是一个纯情的年轻人,这件事对他的伤害之大,不言而喻。如果没有一个小集体在身边,可能要付出更大的代价才能渡过难关。刘海粟是过来人,除了以个人的社会经验去开导他,还和其他朋友一起,设法把他的注意力转向外面世界,让他“在广泛的艺术气氛里,在生动的艺术生活中振作起来”。(刘海粟《情思不尽忆故人》)

傅雷《现代中国艺术的恐慌》(1931年)

在小集体关心下,风暴来得猛,去得快。傅雷迅速平息了对马德兰的激情,把爱情转回到未婚妻朱梅馥身上,生活恢复了正常。刚好艺术杂志《活艺术》(L'Art Vivant)在二月份向他约稿,介绍中国现代美术状况。他撰写了一篇长文《现代中国艺术的恐慌》(La Crise de l'art chinois moderne),发表在当年九月份“中国专号”上。回国后在1932年自译为中文,刊于《艺术旬刊》第一卷第四期。