许广平先生给我的复信

鲁迅先生是伟大的文学家、思想家、革命家,二十世纪中国最有代表性的作家。我从小学起,便从书籍报刊中知道了鲁迅先生工作生活的情况,鲁迅先生不停息地写文章,热情真挚地帮助青年给我留下了深刻印象。上世纪六十年代初入大学后,由于专业的关系,经常阅读鲁迅的著作。一次,我在《鲁迅日记》中读到了一段鲁迅先生记载邮票的文字。同学们知道我爱好集邮,也把读到的鲁迅先生记载邮票的文字抄给了我。到学校放暑假时,我仔细、全面地阅读了《鲁迅全集》《鲁迅日记》等著作,又发现了几则鲁迅先生与集邮有关的文字。汇总起来,一共有七则。

当时学校里有几位教授,上世纪三十年代曾与鲁迅先生有过交往。我带着这些材料,登门向他们请教。他们说,鲁迅与集邮这个专题还没有引起人们的关注。

深深探究的心情驱使着我,我想对鲁迅先生有关集邮的活动知道得更清楚、更全面一些,就萌生了求教于许广平同志的想法。许广平同志的整个生命与鲁迅从事的伟大斗争和进行的创造性劳动是密切结合在一起的。中华人民共和国成立后,许广平同志撰写了许多学习、纪念、回忆、研究鲁迅的文章,又出版了《欣慰的纪念》《关于鲁迅的生活》《鲁迅回忆录》三本集子。但又想到许广平同志身任全国人大常务委员、全国妇女联合会副主席等职,工作繁多,会给我复信吗?

试一试吧!我又反复琢磨了鲁迅先生写的七段文字,查阅了有关文章。8月15日,我把掌握的材料、自己的见解写成了信,向许广平同志请教。我在信中摘录了鲁迅先生与集邮有关的材料。“癸丑(1913年)10月10日雨。国庆日休假。上午雨止。寄许季上信,又自寄一信,以欲得今日特别纪念邮局印耳。……甲寅(1914年)6月26日晴。……下午云。得二弟信并旧日本邮券一帖……7月10日小雨。上午得二弟信并日本邮券一帖……7月20日云。上午得二弟信并邮券一帖……8月2日晴……上午访季自求于南通馆,贻以日本邮券十余枚。……1933年5月27日云。上午季市来,留之午餐,并赠以旧邮票十枚。”(以上见《鲁迅日记》)1932年11月3日,鲁迅在致许寿裳的信中说:“邮票已托内山夫人再存下,便中寄呈。倾得满邮一枚,便以附上。”(《鲁迅全集》第九卷第293页)我不知道许广平同志住在哪里,所以信封上写了“北京《人民日报》社转许广平同志”。

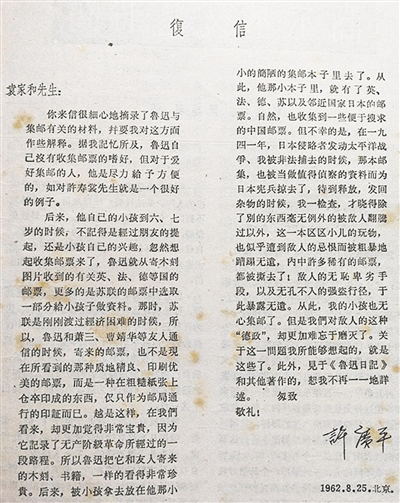

付邮之后,我颇悔自己的冒失。当年国庆假后的一天夜自修前,迎面隔班的一同学告诉我《人民日报》刊登的《新港》月刊第十期目录上,有我的名字。我一下子丈二和尚摸不着头脑。不料,第二天中午,我收到了许广平同志给我的回复。信的大意是这样的,最近我刚从越南访问回来,天津《新港》文学月刊要我写文章,我给他们寄去了你的来信和我的复信,题目为《关于鲁迅集邮的通信》,想来你也同意。这些年来,不少集邮者来信询问关于鲁迅集邮的情况,我给你的复信也是对广大集邮者的一个总答复。此回信是许广平同志的秘书写的,使用“中国作家协会”300格的稿纸,末了是许广平同志的亲笔签名。信中附了《关于鲁迅集邮的通信》的清样。信封却是利用旧信封翻粘。

许广平同志在复信中肯定我“很细心地摘录了鲁迅与集邮有关的材料”后,便详细回忆了鲁迅帮助孩子集邮的始末。“他自己的小孩到六、七岁的时候,不记得是经过朋友的提起,还是小孩自己的兴趣,忽然想起收集邮票来了,鲁迅就从寄木刻图片收到(的)有关英、法、德等国的邮票,更多的是苏联邮票中选取一部分给孩子做资料。那时,苏联是刚刚渡过经济困难的时候……寄来的邮票也不是现在所看到的那种质地精良、印刷优美的邮票,而是一种在粗糙纸上仓促印成的东西,仅只作为邮局通行的印证而已。越是这样,在我们看来,却更加觉得非常珍贵,因为它记录了无产阶级革命经过的一段路程。所以,鲁迅把它和友人寄来的木刻、书籍,一样的看得非常珍贵。后来,被小孩子拿去放在他那小小的简陋的集邮本子里去了。从此,他那本子里,就有了英、法、德、苏以及邻近国家日本的邮票。自然,也收集到一些便于搜求的中国邮票。但不幸的是,在一九四一年,日本侵略者发动了太平洋战争、我被非法捕去的时候,那本邮集,也被当做值得侦察的资料而为日本宪兵掠去了,待到释放,发回杂物的时候,我一检查,才晓得除了别的东西毫无例外的(地)被敌人翻腾过之外,这一本区区小儿的玩物,也似乎遭到敌人的忌恨而被粗暴地糟蹋无遗,内中许多稀有的邮票,都被撕去了!敌人的无耻卑劣手段,以及无孔不入的强盗行径,于此暴露无遗。从此,我的小孩也无心集邮了。但是我们对敌人的这种‘德政’却更加难忘于(与)磨灭了。”

许广平同志给我的复信已有六十年了。每当人们介绍鲁迅先生与集邮时,总要提及许广平同志给我的复信,这是留给我们研究鲁迅的珍贵文献。对广大集邮爱好者来说也格外地感到亲切,也给我学习研究鲁迅精神、迄今集邮不缀以极大的鼓励和促进。