关于“孤岛”时期上海复社的几个问题

复社是“孤岛”时期党领导的社团和出版机构。该社由胡愈之、郑振铎、张宗麟等创办,取名“复社”,既是学习明末江南爱国志士的“复社”,又有复兴中华之意。(胡德华:《复社与胡仲持》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第54—55页)长期以来,学界对复社研究较少,且研究点主要集中在《鲁迅全集》和《西行漫记》等代表性出版物的翻译、编辑、出版上(参阅胡国枢:《〈西行漫记〉的出版与“复社”》,《学术月刊》1983年第7期;梁志芳:《翻译·文化·复兴——记上海“孤岛”时期的一个特殊翻译机构“复社”》,《上海翻译》2010年第1期;肖六伟:《场域及其资本状况对译者惯习的影响——以复社版中译本〈西行漫记〉为例》,国防科学技术大学硕士学位论文,2014年;阳鲲:《复社译本〈西行漫记〉的翻译学解读》,《广东外语外贸大学学报》2018年第2期;王应平:《拓荒与垂范:1938年复社版〈鲁迅全集〉编纂论》,《鲁迅研究月刊》2017年第9期;等等),对复社发展缺乏整体研究。相关研究运用了当事人的回忆,但他们的回忆并不完全准确,所以许多关于复社的叙述也存在偏差。本文将综合比对多方材料,探讨复社创建、发展中的几个问题。

一、创建复社的缘起

为什么要创建复社?关于这个问题,有“鲁迅全集说”和“西行漫记说”。

“鲁迅全集说”来自郑振铎:复社是一个纯粹的为读者们而设立的一个出版机关,并没有很多的资本。社员凡二十人,各阶层的人都有。那时,社费每人是五十元;二十个人,共一千元。就拿这一千元作为基础,出版了一部《鲁迅全集》。

当初,几个朋友所以要办复社的原因,目的所在,就是为了要出版《鲁迅全集》。这提议,发动于胡愈之先生。那时候,整个上海的出版界都在风雨飘摇之中,根本不想出版什么书。象《鲁迅全集》,也许有几家肯承印,肯出版,但在条件上也不容易谈得好。

“还是我们自己来出版吧,”留在上海的几位鲁迅先生纪念委员会的人这样的想着。

先来组织一个出版机关,这机关便是复社。(郑振铎:《记复社》,《蛰居散记》,福建人民出版社1982年版,第68—69页。)“西行漫记说”来自复社核心人物的胡愈之、胡仲持兄弟。胡仲持提到,原初的动机只是要出版《西行漫记》。(胡仲持:《回忆一九三八》,《人民日报》1956年10月11日。)胡愈之也持此说,《西行漫记》“是通过群众直接出版的,但对外总也得要一个出版名义。我临时想了一个‘复社’的名义。在书上没印‘复社’的地址,实际上它就在我家里”。(胡愈之回忆,三联书店整理:《胡愈之谈〈西行漫记〉中译本翻译出版情况》,《读书》1979年第1期。)

先来看一下《西行漫记》的出版经过。抗战爆发后,胡愈之参加了文化界救亡协会,并成为协会下设的国际宣传委员会的负责人,这个委员会专门对外国记者发布消息。通过这个关系,胡愈之结识了斯诺。他们住的地方相距不远,胡愈之常去看他。有一天,斯诺收到英国出版公司寄给他的《西行漫记》样书。《西行漫记》英文原版于1937年10月。(胡愈之:《中文重译本序》,〔美〕埃德加·斯诺:《西行漫记》,董乐山译,生活·读书·新知三联书店1979年版,第2页。)《西行漫记》英文版的出版情况(参阅石川祯浩、乔君的《〈红星照耀中国〉各国版本考略》,《中共党史研究》2016年第5期),由伦敦维克多·戈兰茨公司初版。考虑到英国与中国路途遥远,又正逢战事,斯诺收到书应在10月之后。谷斯范回忆斯诺将英文版交给胡愈之是在11月(谷斯范:《文化巨星胡愈之》,浙江省政协文史资料研究委员会编:《浙江文史集粹》,浙江人民出版社1996年版,第350页),这个时间基本可信。胡愈之读后,发现是一本难能可贵的著作。在向上海中共临时办事处刘少文了解情况后,得知斯诺确实去过延安,是可以相信的,于是决心组织力量把书翻译出版。他在“星二座谈会”(实际名称为“星一聚餐会”,详见下文)上提出翻译出版这本书,得到大家赞同,翻译任务分给部分聚会参加人。翻译工作于1937年12月启动,参与翻译的包括王厂青、林淡秋、陈仲逸、章育武、吴景崧、胡仲持、许达、傅东华、邵宗汉、倪文宙、梅益、冯宾符12个人,在刘少文和斯诺的支持下,全书一个月即翻译完成。(《西行漫记》的出版经过,参阅胡愈之回忆,三联书店整理:《胡愈之谈〈西行漫记〉中译本翻译出版情况》,《读书》1979年第1期。)《西行漫记》出版的具体时间,胡愈之在回忆里中说是1938年1月,此外2月出版(黎锦宝:《铁血岁月——红军西征纪实》上册,宁夏人民出版社2010年版,第124页)、3月出版(张国柱、张其武、杨翔飞:《尘封的红色经典》下卷《早期长征著述版本图录》,陕西人民出版社2008年版,第44页)的说法也存在。笔者查到,该书第一版1938年2月10日付印,3月1日发行;第二版1938年3月1日付印,3月10日发行。《鲁迅全集》的出版经历了一个酝酿过程。茅盾回忆:鲁迅逝世后,我们就与许广平商量要出版一部最完全的《鲁迅全集》,包括所有未刊印过的著述、日记、书简、墨迹等。……当时即着手书信的征集,同时与商务印书馆接洽出版事宜。因为《古小说钩沉》和《嵇康集》是鲁迅亲笔楷书的抄本,日记和书简也是鲁迅手迹,希望能影印出版;而大量的影印只有商务能胜任。多亏蔡元培的介绍,商务总算接受了这一光荣任务,并订了契约,但提出了严酷的条件。可是不久上海战争爆发,商务的印刷厂在战区内,影印之议付之虚建,整个计划也就停顿下来。到了鲁迅逝世一周年时,出版全集的事才重新提出,并决定由“鲁迅先生纪念委员会”来担负编辑之责,但实际上编辑工作只有许广平、郑振铎、王任叔等少数几个人在做。因为其他许多人都离开了上海。(茅盾:《在香港编〈文艺阵地〉——回忆录[二十二]》,《新文学史料》1984年第1期。)鲁迅逝世于1936年10月19日,以“一周年”推断,出版全集重新摆上议事日程发生在1937年10月。另有两条材料也印证了这个时间点。

胡仲持之子胡德华的回忆:有一天,许广平同志对我伯父说起鲁迅的文稿。她说鲁迅的手稿已全部整理完毕,堆放了一大屋子。她很担忧在这战火纷飞的环境里,不知道怎么保存才好。伯父说:如果日本帝国主义一占领租界,文稿一定会给鬼子搞掉;如运大后方,交通困难,也不保险。最妥善的保存就是出版。要想尽办法把鲁迅的文稿全部赶印出版。这项艰巨的任务就交给复社。(胡德华:《复社与胡仲持》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第57页。)1937年10月,中国军队尚未退出上海,淞沪会战激战正酣,符合“战火纷飞的环境”。胡愈之说“如果日本帝国主义一占领租界”,表明他当时不确定日本占领上海后会不会进入租界,也说明这段对话发生在“孤岛”形成之前,即1937年11月之前。

《〈鲁迅全集〉刊行的经过》提供了更准确的时间点:鲁迅先生逝世一周年纪念日,上海文化界同人在浦东同乡会举行纪念座谈会。当时上海四郊战事异常剧烈。大炮和飞机的轰炸声接连不断。但是出席座谈会的人都关心着在火线上的鲁迅先生坟墓和先生的遗著。大家决定要在最短时期内完成《鲁迅全集》的刊行。(复生:《〈鲁迅全集〉刊行的经过》,北京鲁迅博物馆鲁迅研究室编:《鲁迅研究资料》十五,天津人民出版社1986年版,第25页。)该文原载于武汉《新华日报》1938年10月19日第4版“鲁迅先生逝世两周年纪念”特刊,作者为“复生”。这篇文章收录于《鲁迅研究资料》时,编者认为,从了解内情之深与所署笔名来看,作者当是复社成员。复社之主要成员而当时已由上海到武汉者为胡愈之同志,此文疑出于他的手笔。三条相对独立的材料相互印证,说法基本一致,重启全集编辑工作是在1937年10月,具体说是10月19日,鲁迅先生逝世一周年的纪念日。但出版工作并不是直接交给复社。由于已经签订了合同,所以许广平仍希望由商务印书馆出版,并托当时身在香港的茅盾代为联络,但由于香港商务印书馆印刷能力有限,且在港出版价格高昂而作罢茅盾详细记述了交涉过程。(参阅茅盾:《在香港编〈文艺阵地〉——回忆录[二十二]》,《新文学史料》1984年第1期。)

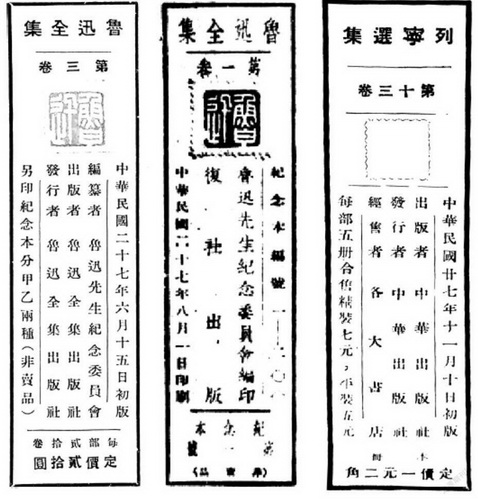

1938年4月,全集的编辑出版工作开始由复社承担。5月16日汉口《文艺阵地》半月刊刊登《〈鲁迅全集〉发刊缘起》。6月,全集出版。复社版《鲁迅全集》以“鲁迅先生纪念委员会”名义编印,共三种版本。甲种纪念本重磅道林纸印,封面皮脊烫金装楠木箱(《〈鲁迅全集〉募集纪念本定户启事》中写为“柚木书箱”),预约价每部100元。乙种纪念本重磅道林纸印,封面红布烫金,预约价每部50元,普及本白报纸印,封面红纸布脊,预约价每部只需要8元。(宜闲:《〈鲁迅全集〉出世的回忆》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第25页。)绝对是质优价廉,这也反映出复社的出版工作不是以营利为目的。

值得注意的是,《鲁迅全集》由两家出版社出版。普及本初版于1938年6月15日,出版者和发行者为鲁迅全集出版社,版权页上有“复社”的标志。纪念本限量发行200套,每套有标号,于1938年8月1日出版,版权页样式与普及本一致,为复社出版,版权页上同样有“复社”的标志。复社与鲁迅全集出版社为一家,后者是复社的对外用名。(王尔龄辑:《一九三八年版〈鲁迅全集〉的出书与发行》,北京鲁迅博物馆鲁迅研究室编:《鲁迅研究资料》十五,天津人民出版社1986年版,第4—5页。)

“西行漫记说”与“鲁迅全集说”的共同之处在于,复社是在具体出版工作的推动下成立的。《西行漫记》的出版时间早于《鲁迅全集》,从这个角度看,胡氏兄弟的说法更有说服力。但通过梳理两部著作出版的时间轴可以发现,重启《鲁迅全集》出版是在1937年10月,这个时间节点要早于胡愈之看到《西行漫记》的1937年11月。也就是说,《鲁迅全集》虽然出版晚,但出版计划早于《西行漫记》。从这个角度看,“鲁迅全集说”也并非没有成立的可能。然而,茅盾的回忆使天平再次向胡氏兄弟倾向。因为直到1938年4月,《鲁迅全集》的出版工作才由商务印书馆转到复社,此时《西行漫记》早以“复社”之名出版。综合上述信息,“西行漫记说”可信度更高。

郑振铎《记复社》一文说以1000元社费作为基础出版《鲁迅全集》。对于出版一部600多万字的著作来说,1000元显然是杯水车薪。综合各种材料看,《鲁迅全集》的出版经费的来源包括发售预约卷所得、复社的资金(包括社费、出版《西行漫记》的盈利等),以及党组织的经济支持。参与“孤岛”时期左翼文化运动的丁景唐提到,“《鲁迅全集》的出版,曾由当时从延安派来上海工作的刘少文同志请示过党中央,得到党中央的同意”。(参阅丁景唐:《伟大共产主义者鲁迅的光辉的战斗的丰碑——纪念〈鲁迅全集〉出版四十周年》,《中国现代文艺资料丛刊》第4辑,上海文艺出版社1979年版,第136页。)所以在经费极度困难的情况下,地下党组织拿出了一笔相当数目的钱,使《鲁迅全集》的编校工作能顺利进行。(参阅胡德华:《复社与胡仲持》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第58页。)郑振铎所说社员集资包含在复社的资金内,并非全集出版的主要资金来源。

二、复社的成员有哪些

先看一下当事人的回忆。

胡德华回忆,复社位于胡愈之的家中,胡愈之与胡仲持全家住在英法租界交界处的一幢单间三层楼房子里,前门是巨籁达路174号(即现在的巨鹿路),后门是福煦路(即现在的延安中路)安乐邨,在特殊情况下,进退都较方便。底层前后间和二楼亭子间让给复社,胡氏兄弟和家人挤住二、三楼。在复社办公的有张宗麟、胡仲持的弟弟胡霍、共产党员陈明,经常来复社的有王任叔、郑振铎、梅益、冯宾符等。(胡德华:《复社与胡仲持》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第55页。)

郑振铎回忆,复社成员共20人,而且决不公布其组织与社员名单,而在当时这20位社员本身,代表了“自由上海”各阶层“开明”的与“正直”的力量。郑振铎明确提到冯宾符和胡咏骐是复社成员;又提到景宋(许广平)和陆蠡被捕,没有透露复社的情况,但没有说明二人是否属于复社。(郑振铎:《记复社》,《蛰居散记》,福建人民出版社1982年版,第69—71页。)

胡仲持回忆,他与许广平、周建人、吴耀宗、沈体兰、陈鹤琴、张宗麟、孙瑞璜、郑振铎、黄幼雄、胡愈之、冯仲足(冯宾符)共12人组织了复社。(宜闲:《〈鲁迅全集〉出世的回忆》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第24页。)

将三人的回忆结合起来,确定为复社成员的包括许广平、周建人、吴耀宗、沈体兰、陈鹤琴、张宗麟、孙瑞璜、郑振铎、黄幼雄、胡愈之、冯宾符、胡仲持、胡咏骐13人,可能为复社成员的包括胡霍、陈明、王任叔、梅益、陆蠡5人。

胡愈之分配《西行漫记》的“星二座谈会”,实际名称为“星一聚餐会”。据负责安排聚会的卢广绵回忆,星一聚餐会由上海各界爱国人士参加,每星期一晚上聚会一次,研究推动上海地区的救国工作。最初由沪江大学校长刘湛恩主持,刘湛恩被刺后,就改由胡愈之主持。(编者注:星二聚餐会也确有其事,此处尚有待进一步查证。)参加聚餐会的包括:文化界有胡愈之、刘湛恩、韦捧丹(即韦悫)、郑振铎,新闻界有王任叔、王芸生、萨空了、梁士纯,工商界有陈巳生、孙瑞璜、萧宗俊(一作“肖宗俊”),海关有丁贵堂、陈琼昆、孙一民,银行界有徐新六、胡玉琪,宗教界有吴耀宗、沈华兰,妇女界有王国秀等。当时在上海工部局工作的陈鹤琴和严景耀也是这个聚餐会的成员。开会时,有时也请关心和同情中国抗战的国际朋友如埃德加·斯诺夫妇和当时在英国工部局工作的路易·艾黎先生等参加。“胡玉琪”疑为胡咏骐之误,“沈华兰”疑为沈体兰之误。卢广绵主要负责安排每一次聚会的时间和地点并通知与会的人们,所以他回忆的参会名单可信度较高。胡愈之回忆的名单与卢广绵的名单基本相同。(胡愈之:《我的回忆》,《胡愈之文集》第6卷,生活·读书·新知三联书店1996年版,第364页。)卢广绵在回忆中还提供了两个重要信息,其一,“参加这个聚餐会的朋友们,几乎每次出席,很少缺席”,也就是说成员基本固定;其二,“参加星一聚餐会的朋友们都是复社的成员”。(卢广绵:《星一聚餐会和胡愈之先生》,中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编:《文史资料选辑》第89辑,文史资料出版社1983年版,第111—112页。)

当事人的回忆有相互矛盾的地方。第一,不算受邀的斯诺等人,卢广绵提供的名单包括21人,加上他自己,共22人,如果他们全是复社成员,那么与郑振铎所说的共20人相矛盾。有学者认为聚餐会有12个人,即翻译《西行漫记》的12人(参阅〔美〕伯纳德·托马斯:《冒险的岁月:埃德加·斯诺在中国》,吴乃华等译,世界知识出版社1999年版,第191页),这个说法并不准确。第二,胡愈之确定为复社成员的许广平、周建人、张宗麟、黄幼雄等并不在聚餐会名单中。第三,胡愈之在聚餐会上确定了《西行漫记》的译者,但翻译该书的12人全部没有出现在卢广绵提供的名单中。所以,参加聚餐会的人应多于甚至远多于22人。另有回忆称,参加星一聚餐会的还包括许广平、林汉达、赵朴初、雷洁琼等。(毛启邠:《忆宾符同志》,《近湖楼诗文选》,开明出版社2013年版,第133页。)吴大琨也参加聚餐会,他回忆:“参加聚餐会的都是上海‘孤岛’上的一些爱国的上层知名人物,有四五十人之多。”(吴大琨:《我所知道的陈鹤琴先生》,陈秀云编:《我所知道的陈鹤琴》,金城出版社2012年版,第116页)显然,这“四五十人”不可能都是复社成员。

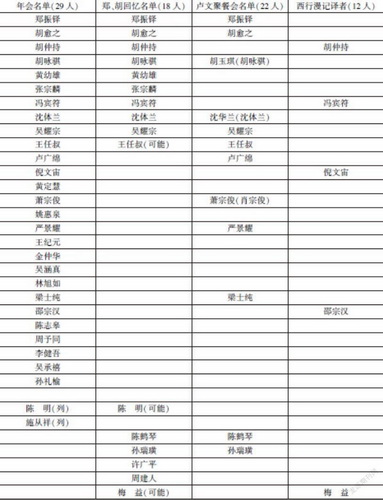

关于复社成员,有一则更准确的材料。1939年4月1日,复社在上海银行俱乐部召开第一届年会。参会者包括郑振铎、胡咏骐、胡仲持、黄幼雄、张宗麟、倪文宙、卢广绵(卢广绵夫人代)、王任叔、冯仲足、沈体兰(沈体兰夫人代)、吴耀宗(胡代)、胡愈之(胡仲持代)、黄定慧、萧宗俊、姚惠泉、严景耀,列席者包括陈明、施从祥,共18人。此外,年会提到的会员还包括王纪元、金仲华、吴涵真、林旭如、士纯、宗汉。通过新入社成员5人,即陈志皋、周予同、李健吾、吴承禧、孙礼榆。(《复社第一届年会记录1939年4月1日》,冯绍霆:《有关复社的两件史料》,《历史档案》1983年第4期。)材料中没有注明代替吴耀宗的是谁,参会者中胡姓只有胡仲持和胡咏骐二人,鉴于胡仲持已代胡愈之参会,笔者认为胡咏骐代吴耀宗参会的可能性较大。其中士纯应指梁士纯、宗汉应指邵宗汉。上述信息综合见下表。

出席年会的社员、不在上海的社员,以及新入社者,合计27人,已经超过了郑振铎所说的20人。事实上,《复社社约》中规定“社员额定三十人”。(《复社社约》,冯绍霆:《有关复社的两件史料》,《历史档案》1983年第4期。)上述27人,即使再加上列席会议陈明、施从祥,也没有超过30人的限制。复社社员是不断变化的,回忆名单中提到的许广平、周建人、陈鹤琴、孙瑞璜4人可能为早期社员。

综合各种材料,先后参加复社的共31人:许广平、周建人、陈鹤琴、孙瑞璜、郑振铎、胡愈之、胡仲持、胡咏骐、黄幼雄、张宗麟、冯宾符、沈体兰、吴耀宗、王任叔、卢广绵、倪文宙、黄定慧、萧宗俊、姚惠泉、严景耀、王纪元、金仲华、吴涵真、林旭如、梁士纯、邵宗汉、陈志皋、周予同、李健吾、吴承禧、孙礼榆。共产党员陈明很可能也是复社成员。暂无法确定但与复社关系密切者包括梅益、胡霍、陆蠡、施从祥等。

三、复社成立时间

关于复社的成立时间,有两种说法。一种说法出自《〈鲁迅全集〉刊行的经过》,文中称复社成立于1937年12月,是按照合作社的方式,印行书籍。它没有资本,没有铺面,也没有老板伙计之类。(复生:《〈鲁迅全集〉刊行的经过》,北京鲁迅博物馆鲁迅研究室编:《鲁迅研究资料》十五,天津人民出版社1986年版,第26页。)另一种说法来自胡仲持:“复社是1938年春初,留在上海租界的一群不甘寂寞的知识分子因偶然的机会组织起来的一个具有社会主义萌芽性质的合作社”。(胡仲持:《回忆一九三八》,《人民日报》1956年10月11日。)1938年春初是一个模糊的时间概念,查1938年农历正月初一是公历1月31日,立春在2月4日。1937年12月和1938年2月刚好是《西行漫记》开始翻译和正式出版的时间,两种说法分别将这部书出版的起止时间作为复社的成立时间,这也再次印证了复社与《西行漫记》的关系。

关于创建时间,还有一则史料,即藏于上海市档案馆的《复社社约》。复社是有明确规章制度的组织,这则“社约”的发布,意味着复社组织的形成。1939年4月的《复社第一届年会记录》可以为探讨创建时间提供一些线索。会议包括对过去一年的总结,以及下年度工作计划案。这个年会应召开在复社成立一周年之际。从1939年4月倒推一年为1938年4月,这可能就是复社组织形成的时间。

“1937年12月”说、“1938年2月”说以及“1938年4月”说并不矛盾。这个三个时间节点可以反映复社的发展历程:1937年12月,开始翻译《西行漫记》,社团萌发,有了实质性活动;1938年2月,《西行漫记》出版,社团有了名称,并成为一家出版机构;1938年4月,开始编辑《鲁迅全集》,发布《复社社约》,组织逐渐形成。至于将哪个作为复社成立的标志,就见仁见智了。

复社创建的时间是否可能更早?学界普遍认为“星一聚餐会”出现于1937年11月(彭承福主编:《中国革命和建设史辞典》,重庆出版社1989年版,第124页;张光宇主编:《中国社团党派辞典》,陕西人民出版社1992年版,第138页),早于复社。上文的表格反映出复社和“星一聚餐会”人员构成上的差异。笔者倾向于认为,“星一聚餐会”是党领导的统战组织,它为复社的成立创造了有利条件,并且是复社社团活动形式之一,但它并非复社的前身,两者并不存在组织上的继承发展关系。

四、复社出版了哪些著作

复社第一届年会专门有关于出版的内容:

(1)筹备出版百科全书。本社对此计划负推动及促成的任务。

(2)译《高尔基全集》。采取每月出书方法,预计一年内出齐。

(3)继续出版《列宁选集》。在可能范围内,在今年全部出齐。

(4)继续印行正续《西行漫记》。

(5)《鲁迅全集》再版。

(6)世界侵略地图(帝国主义殖民地的再分割)。

(7)其他有关于政治、经济、文学的巨著至少五部。(《复社第一届年会记录(1939年4月1日)》,冯绍霆:《有关复社的两件史料》,《历史档案》1983年第4期)正续《西行漫记》即《西行漫记》和《续西行漫记》。《续西行漫记》由埃德加·斯诺的夫人尼姆·威尔斯(Nym Wales,复社译为“宁谟·韦尔斯”,1907—1997)所著。《续西行漫记》英文书名为Inside red China,包括“到苏区去”“苏区之夏”“妇女与革命”“中国苏维埃的过程”“中日战争”5章,书末附录“八十六人略历”。该书由胡仲持、冯宾符、凌磨、席涤尘、蒯斯曛、梅益、林淡秋、胡霍8人翻译完成,其中胡仲持、冯宾符、梅益、林淡秋4人也是《西行漫记》的译者。该书于1939年4月由复社出版。

关于《列宁选集》,从“继续出版”的表述看,选集已部分出版。笔者并未查到复社版《列宁选集》。一些材料称,中华出版社出版了五卷本的《列宁选集》,但均未介绍选集包括哪五卷。[参阅魏宏运主编:《中国现代史稿(1919—1949)》下册,黑龙江人民出版社1981年版,第63页;丛广玉主编:《中国现代史教程》,黑龙江人民出版社1990年版,第286页;郭利民编著:《中国新民主主义革命时期通史地图集》,中国地图出版社1993年版,第131页。]中华出版社于1938年11月10日出版列宁《左派幼稚病与两个策略》。该书版权页标记,出版者和发行者均为中华出版社,最后标注“每部五册合售精装七元,平装五元”。“每部五册”或许就是“五卷本”一说的出处。这版“选集”是否只是列宁著作的5个单行本?而《左派幼稚病与两个策略》的封面和版权页均未出现“列宁选集”字样或有相同含义的内容。没有证据表明该书是“选集”中的一册。在“孤岛”生活的姜椿芳曾提到上海和延安重印出版七卷《列宁选集》。(姜椿芳:《列宁著作在中国的出版和传播》,《姜椿芳文集》第7卷,中央编译出版社2014年版,第209页。)柳亚子在给友人的信中也写到,“我买的《列宁选集》是中华出版社印行的,并无解放社字样”。[柳亚子:《致柳非杞》(1940年10月26日),张明观、黄振业编:《柳亚子集外诗文辑存》,上海人民出版社2011年版,第165页。]这说明上海的中华出版社确实出版过一套清晰可辨的《列宁选集》。

笔者在1939年4月20日发行的《民族公论》第2卷第2期上发现了中华版《列宁选集》第3卷的预约广告:“我们已在读者热烈的支持之下,出了七、九、十三等三卷,现在又将连续出第三卷了。”中华出版社出版的《列宁选集》第13卷,封面有列宁画像,书脊印有“列宁选集”四字。第13卷同样初版于1938年11月10日,版权页形式与《左派幼稚病与两个策略》相同,同样写“每部五册合售精装七元,平装五元”。该版《列宁选集》是再版苏联外国工人出版社出版的选集,后者在抗战爆发前共出7本,所以姜椿芳有7卷《列宁选集》之说。但这7本也未全部重印再版,综合国家图书馆目录及其他图书馆书目,中华出版社出版的《列宁选集》现在可见第3、7、9、13卷,这与预约广告中反映的出版情况完全一样。1940年5月,柳亚子在信中说:“《列宁选集》我处已有三、七、九、十三等共四册,是《泽报》时代看见广告去买的。发行地点已忘记,现在也看不到广告了。”[柳亚子:《致柳非杞》(1940年5月1日),张明观、黄振业编:《柳亚子集外诗文辑存》,上海人民出版社2011年版,第161页。]“泽报”应为“译报”之误,“时代”是党领导下的一本进步刊物。综上信息,到年会召开的1939年4月,《列宁选集》共出版4卷,至1940年年中没有续出。

中华出版社与复社是什么关系?一些材料称复社又名为中华出版社(施金炎、施文岚编著:《中国书文化要览·近现代部分》,湖南教育出版社1997年版,第73页;张煜明编著:《中国出版史》,武汉出版社1994年版,第429页;吉少甫主编:《中国出版简史》,学林出版社1991年版,第462页),也有学者提到,中华出版社由胡愈之、许广平等组成。(刘俐娜:《出版史话》,社会科学文献出版社2011年版,第149页。)但没有说明依据。值得注意的是,复社、鲁迅全集出版社、中华出版社三社出版物版权页均为竖长条状,格式内容基本一致。这种样式的版权页在同一时期并不常见。从这点看,中华出版社应是复社另外一个对外用名。《建设中的新中国》于1940年5月由中华出版社出版,该书封面写“上海胜利书社出版”,版权页编辑暨出版者为中华出版社,总经销为上海四马路胜利书社。书中收录了一些经济方面的内容,如中国金融之建设、进步中的农业、中国民族工业之新生与发展、工业合作运动的推进等。复社几乎没有出版过经济类著作,且该书版权页与复社图书版权页有明显差异。本文倾向于认为此中华出版社为另一家出版机构,与复社无关。综上所述,“孤岛”时期,复社确实以“中华出版社”之名再版过苏联外国工人出版社的《列宁选集》以及列宁著作的单行本。但“五卷本”之说并不成立。复社应是计划将20卷全部出齐,5册为一组出售。除了延安的解放社和上海的中华出版社,汉口的中国出版社也再版了《列宁选集》,目前可见第7卷。中国出版社为生活书店的外围出版机构。

复社出版《西行漫记》《续西行漫记》《鲁迅全集》《列宁选集》及列宁著作单行本,对应了年会出版计划的第3、4、5三项。第1、2、6、7四项,当时在筹划中,所列书目尽管未能出版,但其中《高尔基全集》和百科全书做了出版准备工作。

提到“孤岛”时期出版《高尔基全集》,首先会想到著名的俄国文学翻译家耿济之。1918年耿济之结识郑振铎、许地山、瞿菊农等人。1919年参加五四运动,与郑振铎、瞿秋白、许地山、瞿菊农等人编辑出版《新社会》旬刊,该刊刊行甚广,远至日本、南洋各地。1920年《新社会》被北洋当局查封,耿济之又与瞿秋白、郑振铎等编辑出版《人道》月刊,仅出一期。同年从俄文专修馆毕业,进入外交部当实习生。1921年与郑振铎等创建文学研究会,与郑振铎、沈雁冰、胡愈之等人编辑出版《文学旬刊》。1922年起在苏联赤塔中国领事馆、伊尔库茨克中国领事馆、海参崴总领事馆等处工作。1937年回国,因身体原因不能长途旅行,只能留在“孤岛”。(耿辰、徐伟志辑:《耿济之生平译著年表》,徐伟志编:《翻译家耿济之》,人民文学出版社2016年版,第184—201页。)

蛰居上海期间,耿济之有翻译出版《高尔基全集》的计划。而且从其生平经历看,耿济之与复社的核心人物郑振铎是莫逆之交。“孤岛”期间,耿济之杜门索居,轻易不见人,来往的只有几位老朋友,包括郑振铎、王统照、赵家璧、徐调孚、周予同、赵景深、许广平、梅兰芳等(陈梦熊、董德兴:《译林前辈耿济之》,徐伟志编:《翻译家耿济之》,人民文学出版社2016年版,第174页),其中郑振铎、许广平、周予同都是复社成员。那么复社计划出版的《高尔基全集》是否就是耿济之的译本呢?

1939年,一度关闭的良友图书公司改组为良友复兴图书公司,重新营业。赵家璧将这一好消息告诉耿济之。我告诉他,我和振铎商量后,拟请他搞一个比较长期的规划。他马上给我看写在一张稿纸上的翻译选题程序表,他表示预备以几年时间,完成《高尔基全集》的翻译工作。我们商讨一番后,他就答应全部交由“良友”出版。……那天他送我出门时,我看到他脸上显示了满意的笑容。

不料上海另一书店也有同样的出版计划。他们是集合许多人的译作合成全集,预期短时期内即可完成。济之听到后,有一次找我来谈,他表示不愿在这方面浪费精力,与他人作无谓的竞争,所以要变更翻译计划。我们商议的结果,决定由他挑选旧俄名著十部,陆续翻译出版,争取五年出齐。……称为《耿译俄国文学名著》,作为一套系统的丛书出版。(赵家璧:《怀念耿济之在“孤岛”的上海》,《新文学史料》1980年第4期。)赵家璧说的“上海另一书店”是否就是复社?不是。耿济之的夫人钱福芝回忆,“有一次家璧来找济之商量关于良友准备出版高尔基全集的事,济之很高兴,他立即订了计划准备翻译高尔基全集。后来他知道生活书店有出版高尔基全集的打算,于是他就与赵家璧商量改出一套《耿译俄国文学名著》十卷”。(钱福芝:《回忆“孤岛”时期的耿济之》,《社会科学》1981年第2期。)生活书店的确有意出版《高尔基全集》。翻译家戈宝权在一篇写于1947年的文章中提到,“近几年来,耿先生除专心翻译陀思妥耶夫斯基的作品外,又兼译高尔基的作品。当我在香港为生活筹出《高尔基全集》时,他答应翻译一本高氏的长篇《玛特威·郭芮麦金的一生》。这本小说共分四部分,他已译完前三部,约三十万字,最后一部分是带到沈阳去译的,听说只剩了末尾的两章未译出,将由沈颖先生续完,这可算是他临终前的一部唯一的巨译了”。(戈宝权:《耿济之先生与俄国文学》,《文汇报·笔会》1947年4月6日。)

“孤岛”时期,新知书店也有意出版《高尔基全集》。1942年,姜椿芳主持的时代社创办《苏联文艺》杂志,翻译了大量俄国文学作品。《苏联文艺》刊登了一些高尔基的早期作品,引起了翻译界的重视。新知书店总经理徐雪寒对姜椿芳表示,你们既然有这些翻译力量,我们不妨合作搞部《高尔基全集》,但此事后来没有办成。(姜椿芳:《我与时代出版社——从〈时代〉杂志到时代出版社》,《出版史料》1989年第2期。)

即便不算新知书店,“孤岛”时期的《高尔基全集》出版,似乎出现了复社、良友、生活“三足鼎立”局面。但它们的出版方法并不一样,耿济之计划一个人翻译,用几年时间出版;而复社准备“采取每月出书方法,预计一年内出齐”。全集的翻译出版工作显然不可能由一个人在一年内完成,应为多人合译。这与生活书店“集合许多人的译作合成全集,预期短时期内即可完成”的出版方式基本相同。鉴于胡愈之与生活书店的关系,不排除复社制订的全集出版计划,转到了生活书店。直到1947年前后,生活书店还在推进全集的出版工作,并在新中国成立前后出版了“高尔基作品集”,包括周扬译《奥罗夫夫妇》、罗稷南译《克里·萨木金的生平》、楼适夷译《奥莱叔华》、夏衍译《奸细》等。

耿济之与郑振铎合作开办了一家仅能容纳一两位顾客的蕴华阁旧书店。表面上以购销古书、旧书为主,实际上成了耿济之和郑振铎以及其他同志经常碰头谈天的地点(钱福芝:《回忆“孤岛”时期的耿济之》,《社会科学》1981年第2期),“中国百科全书刊行会”就是以蕴华阁为掩护筹备成立的。(陈梦熊、董德兴:《译林前辈耿济之》,徐伟志编:《翻译家耿济之》,人民文学出版社2016年版,第166页。)该文称之为“中国大百科全书刊所会”,本文以郑振铎回忆的名称为准。从1943年至1944年,郑振铎和萧宗俊商量,由萧宗俊出面,集合10位在经济上与敌人没有往来的商人,组织一个“中国百科全书刊行会”,先集稿,等到抗战胜利后再补充出版。耿济之担任俄国部分的工作。后来他们约的商人不大纯粹,且出版计划为伪方得知,工作遂告中辍。(郑振铎:《耿济之先生遗稿(序)》,《文艺复兴》第3卷第3期,1947年5月1日。)周予同回忆,“我还记得很清楚,我们最初计划着编写一部像样的中国百科全书。在济之的客厅里,我们四五个人计划如何着手编译,如何筹集稿费,如何分担稿件。济之很清楚这工作的艰巨,他说苏联的百科全书到今天还没有出齐,但他决然担任从俄文里吸收翻译应该有的条目。不多几天,他将俄文的百科全书序先翻译出来,供我们参考。他对于写作的忠诚,几乎达到忘我的境界,使我只有惭愧,只有钦佩。不幸这计划终于由于经费问题而中途夭折。当时有一位纱布厂商打算一手承担,但我们因为不明了人家财富的背景,终于慎重地婉辞了”。(周予同:《悼济之先生》,《文艺复兴》第3卷第3期,1947年5月1日。)

除了上述著作,胡德华回忆,复社的同志们还秘密翻印了毛泽东的《论持久战》与《论新阶段》(胡德华:《复社与胡仲持》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第58页),但这两部著作由另一家党领导的出版社——译报图书部出版。

五、复社何时停止活动

有材料称,复社存在时间不长,因胡愈之离开上海,也就结束了出版活动(许觉民:《孤岛前后期上海书界散记》,《风雨故旧录》,上海教育出版社2002年版,第176页),这个说法并不准确。胡愈之于1938年5月离开上海去汉口,后被郭沫若留在第三厅工作一直没回去(胡愈之回忆,三联书店整理:《胡愈之谈〈西行漫记〉中译本翻译出版情况》,《读书》1979年第1期),但复社在1939年还出版《续西行漫记》。郑振铎回忆:敌人们大索复社,但始终不知其社址何在。敌人们用尽种种方法,来捉捕复社的主持人,但也始终未能明白究竟复社的主持人是谁。

……敌人们疑神疑鬼了很久,侦察了很久,但复社是一个铁桶似的组织,一点缝儿也被他们找不到。经营了近四年,却没有出过一会乱子。可见爱护她的人之多,也可见她的组织的严密。

……太平洋战争爆发后,复社的社员们留在上海的已经很少了。这少数的人开了一次会,决定,在那样的环境之下,复社的存在是绝对不可能的,便立即作着种种解散的工作。存书与纸版都有很妥善的处置办法。复社起来的时候,象从海面上升起的太阳,光芒万丈,海涛跳拥,声势极盛;但在这时候,结束了时,也立即烟消云散,声息俱绝。

……一直到了敌人的屈膝为止,敌人宪兵队里所认为最神秘的案卷,恐怕便是关于复社的一件吧。(郑振铎:《记复社》,《蛰居散记》,福建人民出版社1982年版,第68—71页。)按照上述说法,复社的发展波澜不惊,“孤岛”沦陷后,自动停止活动。但谷斯范回忆了复社两次被搜查的经历,“法租界当局发现《西行漫记》,很为震惊,包打听四出侦查。他们搜查了巨籁达路174号,找不到一本《西行漫记》,没有帐册簿本,没有伙计、工人,连可作证据的纸片片也没有一张。……包打听把仲持抓走,没有证据难以定罪,经亲友们奔走,把他保释出来。《鲁迅全集》出版后,法租界包打听第二次找复社的岔子,把仲持逮捕关押。”(谷斯范:《文化巨星胡愈之》,浙江省政协文史资料研究委员会编:《浙江文史集粹》,浙江人民出版社1996年版,第350—351页。)两次搜查,说明租界当局清楚复社设在巨籁达路174号。

胡德华也讲述了搜查的经过:1939年秋,汪伪丁默村的特工队已在秘密筹建暗杀队,以迫害进步文化人。虽然复社的公开地址写的是在香港复社,标注的地址为香港九龙弥敦道49号(参阅《西行漫记》和《续西行漫记》广告,《民族公论》第2卷第2期),但是,巨籁达路还是有不少人知道的。为了防止敌人的突然搜查,复社准备转移。我母亲连日烧毁复社的文件。那天上午,正当我母亲烧毁了最后一部分材料,临巨籁达路的大铁门给敲得震天响,打开门涌进来几条彪形大汉,说是搜查复社。我母亲说:“这里是住家,没有什么‘社’。”他们冲到二楼把正在睡觉的父亲拖走了,“罪行”是出版《西行漫记》。一个包打听指着《西行漫记》说,“有你的名字,逃不了。”立即把他带走,送进英租界的巡捕房。复社的朋友们立即四处奔走,设法营救。请了一个律师用金钱疏通巡捕房,说我父亲是《申报》馆职工,有病在身,神志不清。第二天早晨捕房把他放了。但我叔父胡霍和陈明则给巡捕房拘留了一周,因找不到证据,也放了出来。这以后复社就全部撤离我家,而事实上,复社的业务也基本终止了。(胡德华:《复社与胡仲持》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第63—64页。)胡德华与父亲胡仲持等亲人住在巨籁达路,他们的回忆可信度较高。

上述几条材料看上去有矛盾,但其实是反映了复社的双重属性,一个是作为出版机构的复社,一个是作为社团的复社。1939年胡宅被查抄,意味着复社的出版活动暂告一段落。但复社作为一个社团经受住了这次考验,一直活动到1941年太平洋战争爆发。

事实上,复社的出版活动并没有完全停止。“孤岛”沦陷后,复社成员仍在推进百科全书的编辑工作。此外,复社的出版活动还以两种方式继续着。

第一种方式是通过生活书店。在梳理复社出版活动的过程中,可以频繁地看到生活书店的影子。例如,复社以中华出版社之名出版《列宁选集》,生活书店也在汉口以中国出版社之名出版这套选集。又如,复社计划出版《高尔基全集》,生活书店到解放战争时期还在推进全集出版。再如,第一届年会提到复社还计划出版“其他有关于政治、经济、文学的巨著至少五部”。有材料称,复社曾出版《联共党史》(参见中国大百科全书总编辑委员会《新闻出版》编辑委员会编:《中国大百科全书·新闻出版》,中国大百科全书出版社1990年版,第107页;许力以主编:《中国出版百科全书》,书海出版社1997年版,第591页;福州市地方志编纂委员会编:《郑振铎志》,海潮摄影艺术出版社2006年版,第87页;等等。)笔者没有查到复社版的《联共党史》,但1939年确实出版过《联共(布)党史简明教程》,该书由联共(布)中央党史委员会编著,联共(布)中央委员会审定,中国出版社出版,生活书店代售。

胡愈之既是复社的创建者,又是生活书店的重要成员,这使得两家出版社保持着密切合作的关系。抗战时期,生活书店上海分店肩负着供应内地几十个分店出版物的重任,除了本版书以外,还要向内地供应在“孤岛”出版的内容优秀的外版图书,尤其是胡愈之办的复社出版的《鲁迅全集》《西行漫记》等书,更大量地进货,转发给内地各分支店。生活书店与复社是一种特殊的业务关系(《生活书店史稿》编委会编:《生活书店史稿》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第260—261页),这种特殊关系表现为,生活书店是复社首选的总代销处(《复社第一届年会记录(1939年4月1日)》,冯绍霆:《有关复社的两件史料》,《历史档案》1983年第4期),在大后方,各地生活书店代为预约《鲁迅全集》,并协同运输至内地:“本店承上海复社委托,代理发售《鲁迅全集》之预约,荷蒙各界读者参加预约,至深感谢。”[《生活书店为代理发售〈鲁迅全集〉预约事敬告预约户启事(1941年2月16日)》,《文艺阵地》第6卷第2期。]“委托”二字表明两家出版社的正式合作关系。

抗战爆发后,上海的出版环境很严峻。例如,生活书店总店曾将张宗麟主编《战时读本》安排在上海印刷,但在排印过程中被租界当局查抄,导致图书公司门市部负责人黄晓萍被捕。许觉民在《孤岛前后期上海书界散记》一文中提到,黄晓萍被捕是因为生活书店出版《日本的间谍》一书。《生活书店史稿》多次提到其被捕是因为《战时读本》,本文暂采用后者的说法。后该书由生活书店安排在上海以外的地区发行。在这种环境下,一些在“孤岛”难以实现的出版计划交给业务遍及全国,且与复社有“特殊的业务关系”的生活书店,不失为一种合理的选择。

第二种方式是通过鲁迅全集出版社。复社停止活动后,鲁迅全集出版社还继续存在。鲁迅之子周海婴回忆,1938年《鲁迅全集》销售之后,相助的各位朋友纷纷因种种原因离开,剩余的全集、全集的纸版、积存的白报纸和封面纸等都堆存在霞飞坊64号的客厅和楼道。鲁迅全集出版社最初只有许广平和周海婴两人,后增加了王宝良、邵维昌(一作“邵维锠”)、许寿萱等。鲁迅全集出版社是一个仅仅印刷出版书籍的“社”,只做批发没有店面,也没有零售业务。(周海婴:《上海“鲁迅全集出版社”历史补遗》,《上海鲁迅研究》2008年第4期;周海婴:《上海“鲁迅全集出版社”历史再补遗》,《上海鲁迅研究》2009年第1期。)

鲁迅全集出版社源自复社,但后来发展成为一家独立的出版机构,抗战胜利后继续出版鲁迅著作。据学者研究,民国时期《鲁迅全集》出版7次:1938年6月15日,鲁迅全集出版社初版《鲁迅全集》普及本1500部;1938年8月1日,复社出版纪念本甲种、乙种200部;1938年8月15日,鲁迅全集出版社再版1000部;1946年10月,鲁迅全集出版社再版2000部;1948年9月15日,光华书店东北版初版3500部;1948年12月15日,鲁迅全集出版社三版1000部。(刘波:《民国时期〈鲁迅全集〉印数考》,《门外说书:一个藏书人眼里的鲁迅》,海豚出版社2018年版,第226—227页。)《鲁迅全集》大部分由复社或鲁迅全集出版社出版,合计发行5700部。以每套20册计算,合计11.4万册。

另外,鲁迅全集出版社还出版了鲁迅著作的单行本(1941年2月22日出版的《上海周报》第3卷第9期刊登鲁迅著作单行本广告,包括《朝花夕拾》《野草》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《呐喊》《彷徨》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《集外集拾遗》等)和《鲁迅三十年集》。1936年2月10日,鲁迅在给曹靖华的信中说,“回忆《坟》的第一篇,是一九○七年作,到今年足足三十年了,除翻译不算外,写作共有二百万字,颇想集成一部(约十本),印它几百部,以作记念,且于欲得原版的人,也有便当之处。”鲁迅亲自为文集拟过两种编目。这套《鲁迅三十年集》就是许广平在两种目录基础上编成的。据1941年的统计,鲁迅全集单行本约20种,出版数多寡不一,总计约4万册;《鲁迅三十年集》一版计2000部,6万册。(越民:《关于鲁迅先生遗著的印行》,《上海周报》第4卷第17期,1941年10月18日。)由此计算,鲁迅全集出版社和复社出版的鲁迅著作至少21.4万册。这个发行量是相当可观的。

《鲁迅全集》是复社重要的出版物,复社停止活动后,这套全集仍然通过鲁迅全集出版社不断再版。1950年,鲁迅全集出版社由新华书店接收。从这个角度看,复社的出版活动一直延续着,并最終汇入生机勃发的新中国出版事业中。

六、结语

与“孤岛”时期其他左翼出版社相比,复社具有如下特点:

第一,组织严密。复社具有社团和出版机构双重属性。从《复社社约》和《复社第一届年会记录》看,复社有明确的宗旨,有完整的组织架构,有完善的出版计划,以及可以支撑出版的经费管理制度。

第二,出版效率高。《西行漫记》的翻译、编辑工作在约两个月的时间内完成;《续西行漫记》初版于1939年,复社同年刊行中译本;600多万字的《鲁迅全集》在短短三个月内就完成编辑、印刷工作,即便在现在的出版条件下,这样的速度也是很快的。

第三,出版物影响大。复社出版的书籍不算多,但影响力很大。《西行漫记》轰动了国内外,多次再版,国外不少出版社纷纷翻印,在华侨中引起强烈的反应。这本书所激起的巨大反响,甚至大大超出了复社同志的预料。(胡德华:《复社与胡仲持》,上海社会科学院文学研究所编:《上海“孤岛”文学回忆录》上册,中国社会科学出版社1984年版,第57页。)在《西行漫记》的影响下,大批青年奔赴延安投身革命。日后成为著名漫画家的华君武在读到这本书后,毅然离开上海,经过3个月的跋涉前往陕北。他后来回忆,“这都是《西行漫记》给了我力量”。(华君武:《崇敬和感激》,中国史沫特莱·斯特朗·斯诺研究会编:《〈西行漫记〉和我》,国际文化出版公司1991年版,第106页。)

《鲁迅全集》也一样,出版后迅速销售一空。到1942年,预约价8元的《鲁迅全集》,在桂林的书铺已经卖到了4000元(〔法〕莫洛怀:《文人岛》,胡仲持译,珠林书店1942年版,译者序,第4—5页),扣除通货膨胀的因素,也可以看出这部全集的价值。值得一提的是,毛泽东同志也得到一套地下党从上海运到延安的《鲁迅全集》。这套《鲁迅全集》为“纪念本”,编号为58号。毛泽东较为系统阅读了这套书,后来在著作、讲话、谈话、报告和一些书信中,多次谈到鲁迅和鲁迅的著作。毛泽东十分珍爱这套《鲁迅全集》。他转移、行军到哪里,就把它带到哪里。到中南海居住之后,有一天,他在书房里阅读这套《鲁迅全集》,一边翻阅,一边饱含深情地对身边的工作人员说:这套书保存下来不容易啊!当时打仗,说转移就转移,有时在转移路上还要和敌人交火。这些书都是分给战士们背着,他们又要行军,又要打仗。书能保存到今天,我首先要感谢那些曾为我背书的同志们。(徐中远:《读鲁迅著作》,龚育之、逄先知、石仲泉:《毛泽东的读书生活》,生活·读书·新知三联书店2014年版,第215—219页。)

复社的成功,一方面由于社员们坚定的革命信念,另一方面得益于多方面的支持。在人员方面,“孤岛”时期党领导的每日译报社大力支持复社的工作。张宗麟是每日译报社秘书长,也是复社的创始人之一,以及鲁迅全集出版社秘书长。参与《每日译报》及旗下刊物的创办、编辑、撰稿工作的郑振铎、冯宾符、孙瑞璜、梁士纯等人也是复社成员。在发行方面,复社规模较小,没有独立的发行渠道,发行除依靠生活书店、每日译报社外,还得到珠林书店(胡仲持和冯宾符主持,王任叔为主要供稿人之一)、光明书局(王子澄开办,20世纪30年代出版了大量进步著作)、新青年书店(陈冰夷和陈君实创办,后二人由姜椿芳介绍进入党领导的时代社)、青鸟书店(共产党员陈海涛等创办,参阅张惠卿:《怀念蒙受沉冤的陈波涛》,《如烟往事文存》,上海人民出版社2012年版,第124页)等出版发行机构的支持。在宣传方面,《民族公论》《上海周报》《职业生活》等一批党领导的刊物刊登复社出版物广告,积极宣传推广。

除了知识阶层,上海的印刷工人也表现出高度热情。胡仲持回忆,“我在排字、印刷和装订各部门的工作地点,亲眼看到工人们热情蓬勃地为全集的出版进行着忘我劳动的情景。他们似乎全都知道鲁迅先生在出版艺术方面也是他们的导师,自觉自愿地在提高全集出版质量方面发挥着很大的积极性。大丰制版所的一个排字能手准备好回乡去省亲,因为我们要他赶一下工,他就留下来了。……就是各个环节的工人们齐心努力和密切配合保证了《鲁迅全集》出版计划的如期完成”。(胡仲持:《回忆一九三八》,《人民日报》1956年10月11日。)正是因为复社具有统一战线的性质,所以在书籍出版方面可以调动各方面的力量。

总的来看,复社不是一家孤立的出版社,它属于党领导的左翼出版网。战争虽然对出版业造成巨大冲击,但“孤岛”进步出版活动仍然保持着活力。首先,外国输入的进步书籍,抗战前出版的图书,以及学者根据战争形势策划的新选题,成为孤岛进步图书出版的几个来源。其次,留在孤岛的知识分子通过社团和聚会等方式联系在一起,为了共同的目标而努力,他们不断推动思想、知识转化为出版物。再次,上海几十年培养出的出版能力尚存,从《鲁迅全集》的出版过程可以看出,抗战时期的上海在印刷厂规模、工人素质、出版成本等方面,仍强于包括香港在内的非沦陷区。最后,发行渠道基本畅通,除沦陷区外,复社版图书还远稍大后方、解放区,甚至是海外。靠约千元会费起家的复社,到1939年4月,实现了1.7万的毛利润(《复社第一届年会记录(1939年4月1日)》,冯绍霆:《有关复社的两件史料》,《历史档案》1983年第4期),资金回笼有助于实现出版业的扩大再生产。

上述四个方面可以简单概括为知识的产生、知识的转化、知识的生产、知识的消费。四个环节组成了一条产业链,这条产业链以上海为依托,延伸到中国的其他地区乃至世界。通过本文可以看到“孤岛”时期上海左翼出版网与大后方和解放区的互动,看到世界进步力量对出版网的影响以及出版网对海外的影响。“孤岛”不代表与世隔绝。将复社置于更广阔的历史背景下,将其视为孤岛左翼出版网的一个结点,视为党领导的抗日民族统一战线的一个部分,视为世界反法西斯运动的一个环节,更能理解这家出版机构的价值。

(作者系中国社会科学院副研究员)