郑振铎、鲁迅、丁玲:珍贵信函里的文人往事

2022年,上海鲁迅纪念馆特别策划举办“一纸书信 万千情怀——上海鲁迅纪念馆藏名人书信展”。展览中,一封封纸质书信构筑现代文明与传统文化的桥梁,在传播传统书信文化的同时,也唤起了大众对历史的记忆。

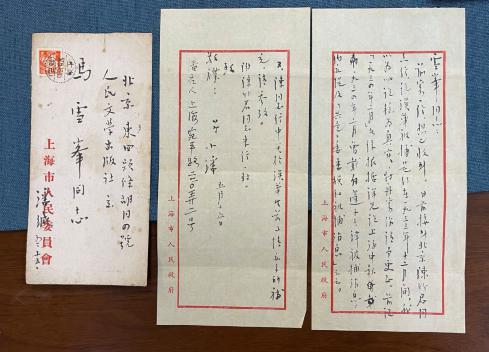

《鲁迅全集》出版细节

这封郑振铎致崇翔信是许广平1950年捐赠上海鲁迅纪念馆的。“崇翔”即复社成员施从祥,担任会计工作;写信人署名“谛”,即郑振铎。这封信讲述了1938年复社与许广平合作出版《鲁迅全集》准备发售时的工作细节。

郑振铎致崇翔信,写于1938年,内容关于《鲁迅全集》发售和同仁薪水发放事宜。

1938年版《鲁迅全集》由鲁迅先生纪念委员会负责编校,复社负责出版和发行。全书共20卷,600余万字,1938年6月15日,《鲁迅全集》以鲁迅全集出版社名义开始出版普及本;同年8月1日,以同纸型由复社出版甲、乙两种纪念版。此书自编辑、校对到印刷出书,周期短、效率高、质量优,堪称中国出版界奇迹。它及时保护了鲁迅作品的完整性,并对普及鲁迅著译起到重要作用。以深刻性、战斗性著称的鲁迅作品在民族内忧外患中呐喊着、激励着,《鲁迅全集》的出版正值民族危亡之秋,引领了中华民族文化发展的方向。

据胡愈之回忆,复社是一个地下出版机关,地址实际设在胡愈之、胡仲持两兄弟的家里,即法租界巨籁达路174号(今为延中绿地)。胡愈之负责编辑工作,张宗麟负责出版发行。据郑振铎《记复社》一文描述:“敌人们大索复社,但始终不知其社址何在。敌人们用尽种种方法,来捉捕复社的主持人,但也始终未能明白究竟复社的主持人是谁。”这是因为复社始终处于半公开半隐蔽状态,在其出版物上也没有写地址,即使写了也是香港复社地址。参与复社相关工作的人大部分是上海抗日救亡团体联合会的成员。到1938年,该团体人数陆续增加,却是不公开的。1939年4月1日,复社在上海银行俱乐部召开第一届年会。据《复社第一届年会记录》显示,胡愈之是复社社长,张宗麟是复社秘书,郑振铎在第一届年会上作了关于复社出版事业的报告。同时,在这份年会记录上,记有出席者名单:

郑振铎 胡咏骐 胡仲持 黄幼雄 张宗麟

倪文宙 卢广绵(卢广绵夫人代) 王任叔

冯仲足 沈体兰(沈体兰夫人代)

吴耀宗(胡代) 胡愈之(胡仲持代)

黄定慧 萧宗俊 姚惠泉 严景耀

列席者一栏列出了陈明和施从祥两人,并注明:

主席:张宗麟 记录:施从祥

署名“复生”的《〈鲁迅全集〉刊行的经过》一文提到,鲁迅逝世周年纪念会开完后,不到一个月上海沦陷,大部分文化人都分头奔向内地,书铺搬家的搬家,关门的关门,上海文化界救亡协会转向地下工作。1937年12月间,“经过几个朋友的发起,成立了一个新的出版社,名叫复社,复社是按照合作社的方式,印行书籍的”。

复社出书全靠集资和以书养书的办法,先出《西行漫记》《列宁选集》,赚到钱再出《鲁迅全集》。1938年3月,《西行漫记》首印1000册,很快售罄,半年内连印五六次。《鲁迅全集》的出版经费还有一个筹集渠道是发售预约券:甲种纪念本重磅道林纸印,封面皮脊烫金装楠木箱,预约价每部100元;乙种纪念本重磅道林纸印,封面红布烫金,预约价每部50元;普及本白报纸印,封面红纸布脊,预约价每部只需要8元。

《鲁迅全集》

郑振铎1935年春到上海任暨南大学文学院院长兼中文系主任,1937年参加文化界救亡协会,上海“孤岛”时期与胡愈之等人组织复社。他与许广平、王任叔三人起草了《鲁迅全集》的编辑出版计划。该计划经过上海文艺界诸友的审阅,1938年初正式决定启动。1938年10月19日,郑振铎在上海秘密主持鲁迅逝世二周年纪念会。会场里置放着刚出版的《鲁迅全集》甲乙两种纪念本。郑振铎致辞后,许广平讲话。

许广平在《〈鲁迅全集〉编辑后记》中特别提道:“吴子良、施从祥两先生又复不辞劳瘁,热心奔走,积极推销全集,使人感佩无地。”可见,施从祥在《鲁迅全集》的日常事务和发行方面做了许多具体的工作。而且,在1938年10月9日创刊于上海的《青年大众》半月刊上,施从祥还发表了《学习鲁迅先生不妥协精神》《上海电影界动员起来》 两篇文章。这说明他是一位敬仰鲁迅、受到鲁迅革命精神感召的青年。另外,1939年11月1日《上海周报》创刊,张宗麟是该刊总负责人,施从祥负责该刊的财会工作,为抗战时期的文化宣传作出了重要贡献。

“聊印数书,以贻同气”

林辰,原名王诗农,鲁迅研究专家,人民文学出版社编审;叶圣陶即叶绍钧,作家、教育家、文学出版家和社会活动家,曾任教育部副部长、人民教育出版社社长和总编,中央文史研究馆馆长。

1937年淞沪会战中,上海开明书店梧州路总店毁于战火,损失惨重。书店整体避战西迁,先往桂林,后又因战火蔓延,总店搬迁至重庆,选址西大街,由叶圣陶主理、丰子恺襄助。1945年9月,叶圣陶由成都迁居重庆,住在螃蟹井开明书店那个局促的小楼上,同时编辑《中学生》,看稿并和作者、读者书信联系。1945年10月27日,叶圣陶致诗农(林辰)信,告知林辰,自己刚从成都迁到重庆,6个月之内不想去别的地方了,因此会经常在保安路店(指当时的开明书店股份有限公司总公司)中,如果他想要来商谈的话,请到店里见面。当时,林辰在梁漱溟等爱国民主人士创办的重庆北碚金刚碑私立勉仁中学工作,应当是得知叶圣陶来重庆而写信表示想见面之意,所以叶圣陶撰写此信。

1945年10月27日叶圣陶致诗农(林辰)信

在重庆时期,林辰与郭沫若等文化界人士建立了深厚的友谊。1945年2月,林辰与众多文化界知名人士一起,在郭沫若起草的《文化界对时局进言》上签名。此后林辰又多次在其他反对内战、争取民主的宣言上签名,表现出强烈的社会责任感。叶圣陶来到重庆不久就代表《中学生》与重庆26家杂志社联名呼吁:“不要内战!”并发表《“不要内战!”——重庆二十七家杂志的呼吁》等文。当年12月底,叶圣陶全家和开明书店部分同仁乘坐木船返回上海,一路上历尽艰辛,1946年2月9日终于到达上海。1948年7月,林辰的《鲁迅事迹考》由开明书店出版。

1976年5月2日叶圣陶致林辰信

展览中,还展示了一封1976年5月2日叶圣陶致林辰信。这是一份关于《匈奴骑士录》译者的考证函。林辰是较早的鲁迅研究者之一,常常给叶圣陶、许寿裳、孙伏园等鲁迅友人去信或与之当面交流。由于林辰在人民文学出版社工作,且专门从事鲁迅著作的编辑出版工作,故叶圣陶将自己的发现告知林辰,引起其注意和研究。信中提到的“复社出版之全集及人民文学出版社出版之全集”当指1938年复社出版的20卷本和人民文学出版社在冯雪峰的主持之下于1956年至1958年陆续出版的《鲁迅全集》10卷本及《鲁迅译文集》10册。林辰参与了人民文学出版社该版《鲁迅全集》的编辑和注释工作。

叶圣陶与鲁迅的交往则大致始于1926年。鲁迅日记1926年8月30日写道:“下午得郑振铎柬招饮,与三弟至中洋茶楼饮茗,晚至消闲别墅夜饭,座中有刘大白、夏丏尊、陈望道、沈雁冰、郑振铎、胡愈之、朱自清、叶圣陶、王伯祥、周予同、章雪村、刘勋宇、刘叔琴及三弟。”这是鲁迅离开北京去厦门的途中,从上海中转停留期间朋友的宴请。他这次在上海停留四天,寓沪宁旅馆。这应该是鲁迅与叶圣陶的第一次见面。鲁迅日记1927年10月14日有“夜黎锦明、叶圣陶来”的记载。一方面,叶圣陶是请鲁迅为黎锦明所著小说《尘影》作序;另一方面,可能正是这次见面,叶圣陶提及了中国济难会(后改为中国革命互济会)想要宴请鲁迅等作家的设想,征询鲁迅意见。在中国济难会组织部部长王弼招饮的前一天,鲁迅日记1927年10月18日写道:“夜章雪村招饮于共乐村,同席江绍原及其夫人、樊仲云、赵景深、叶圣陶、胡愈之及三弟、广平。”叶圣陶与鲁迅非常有缘:鲁迅到上海一次短暂的停留,两人便一起赴宴;而在1927年10月鲁迅抵达上海的半个月里,叶圣陶就登门拜访,继而一起接到章雪村招饮的邀请,再又一起被王弼招饮。

此时的叶圣陶是中国济难会会员、其机关刊物《光明》半月刊主编,还是商务印书馆编辑,1927年5月开始主编《小说月报》。叶圣陶于1927年5月至1932年春全家居住在上海景云里,1927年10月8日至1930年5月12日鲁迅也正好居住在景云里。鲁迅与中国济难会的关系不是一时的,显然不会因为其组织部部长王弼发出宴请就欣然前往,也不会因为一顿饭就立马热络起来。中国济难会是怎么联系上鲁迅的呢?叶圣陶在其中的牵线作用不容小觑。地理位置上的便利也使他更加密切了鲁迅与中国济难会的关系。

查鲁迅日记,1927年12月4日“午后叶圣陶来”,12月16日“得叶绍钧信”,12月18日有“午后复叶圣陶信”,12月24日“午寄叶圣陶信并稿,即得复”。鲁迅寄出的稿件即其翻译的有岛武郎评论易卜生《死人复活时》的文章《卢勃克和伊里纳的后来》,此文发表于叶圣陶主编的《小说月报》第十九卷第一期(1928年1月)。12月27日“寄叶圣陶信并还书”。

1928年9月24日下午,鲁迅收到叶圣陶代赠的茅盾《幻灭》一本。1929年8月22日“上午叶圣陶赠小说两本”。据叶圣陶回忆:鲁迅给他写过信,有一封内容大致为:“聊印数书,以贻同气,所谓相濡以沫,殊可哀也。”鲁迅将叶圣陶视作“同气”,即志趣相投、志气相同的人。以上可见,1927年至20世纪30年代,鲁迅与叶圣陶的交往较多,关系比较密切。

浪漫的诗人,坚韧的革命者

展览还展示了1957年5月15日潘应人致冯雪峰信(附陈竹君致潘应人信),这是一封反映湖畔诗社主要成员潘漠华牺牲经过的信件,展现了其从浪漫的诗人到坚韧的革命者、从歌颂爱情到奔赴革命的感人事迹。

1957年5月15日潘应人致冯雪峰信

潘漠华是左翼作家、诗人,湖畔诗社发起人之一,曾任北方左联的党团书记。他1924年考入北京大学文科,1926年在校加入中国共产党;同年南下到武汉参加北伐军,在先遣军36军2师政治部工作;1927年7月,离开军队至杭州,在中共浙江省委工作,同年9月被捕,得老师许宝驹营救出狱,回宣平进行党的活动。1929年春,宣平农民暴动失败,不少同志隐蔽上海,潘漠华以译作《沙宁》稿费800元资助家乡同志生活,后赴开封、沧州、北平等地以教书为掩护,从事党的秘密工作。1930年,他到上海参加中国左翼作家联盟成立大会,并代表中国自由大同盟致辞。1933年底,由于左联内部混入敌探,潘漠华在天津的河北大旅社第五次被捕。在落入敌手的一刹那,他迅速撤掉了安全信号,保护了党组织和同志们。潘漠华从狱中传出的信中谈及,当时他被严刑拷问1个月左右。潘漠华进了监狱,失去自由,却又走上了对敌斗争的第二个战场。他仍然牵挂着党和同志们,千方百计从狱中传出信件,把“××叛变”“××被捕”的消息报告党组织。为了抗议监狱当局对“政治犯”的虐待和迫害,他抱病和难友们一起,以血肉之躯作为唯一的武器,先后发动三次绝食斗争。1934年12月,潘漠华不堪折磨,牺牲于狱中。

陈竹君致潘应人信详细回忆了20世纪30年代两人在北方共同从事左翼革命活动的经历,特别记录了潘漠华被捕入狱的时间和牺牲的时间,以及潘漠华墓地寻找的过程。此附信末尾落款处“戴复华”即当时陈竹君参加左翼革命活动时使用的化名。冯雪峰收到这封信的时候正值其编订《应修人、潘漠华选集》之际,他在该书的序言中采用了陈竹君关于潘漠华被捕、牺牲时间的表述。

为了纪念潘漠华烈士,更好地传播红色文化、弘扬革命精神,全国各地召开过多次潘漠华纪念研讨会。1985年,中共浙江武义县宣传部根据当年潘漠华纪念研讨会所征集的纪念文章编辑了《潘漠华纪念文集》。这两本文集为我们提供了更多的历史细节,让我们对左联的革命活动有了更深入的了解。

“到前线去”

展览展出了有关丁玲的信件3封:1946年7月15日冯雪峰致丁玲信、1948年6月15日丁玲致陈明信、1949年4月13日丁玲致伯夏(陈明)信。1946年,冯雪峰致丁玲信,告知丁玲母亲来信提及的生活情况,并说自己准备寄钱应急,以后筹集丁玲版税按月寄钱。当时,丁玲与母亲离别已经10年,她和陈明等组织延安文艺通讯团正去往东北,因战争暂留河北张家口;而冯雪峰受周恩来委派刚重返上海,没有固定的收入,只靠一点稿费生活,但他依旧帮助丁玲的母亲解决经济困难。这封信反映了冯雪峰和丁玲之间深厚的情谊。

1948年丁玲致陈明信则记述了丁玲到达西柏坡,与文艺界周扬等同志的会面和工作讨论的场景,反映了解放区文艺发展的现状和美好未来。1949年丁玲致伯夏(陈明)信,写信地点是莫斯科,内容是关于出席世界拥护和平大会的中国代表团在莫斯科的活动以及丁玲与代表团成员、莫斯科文艺界接待人员的交往情况。

1949年4月13日丁玲致伯夏(陈明)信

丁玲是第一个到达延安的文化人士,她的到来给陕甘宁抗日根据地原本力量薄弱的文艺运动增添了新鲜的血液。这组书信反映了她在到达解放区后文艺方面的活动和取得的成就。丁玲是中国现代文学史上一位重要作家,也是一位命途多舛的革命者。“当红军”“到前线去”是她初到陕北时最热切的梦想。毛泽东对丁玲给予极大的鼓舞和肯定,曾为她写过《临江仙·给丁玲同志》。

到达保安半个月后,丁玲就红装变武装,打着绑腿、穿着平底布鞋,跟着部队上了前线。1942年2月,丁玲和陈明结婚,毛泽东参加了他们的婚礼,还送了一支水笔和一本日记本。延安文艺座谈会之后,丁玲到农村去走访、调查,与农民们同劳动、同生活,历时两年后,于1948年8月完成了小说《太阳照在桑干河上》。这部小说反映了中国农村的巨大变革,成为其创作的里程碑。1951年3月,《太阳照在桑干河上》获得斯大林文学奖,被相继翻译成多种文字出版发行。

本文选自《纵横》2024年第6期,图片由作者提供,作者系上海鲁迅纪念馆副研究馆员。