郁达夫和刘大杰的师生情

“未免三分名士气,半生清苦理应该。岳阳人物无多子,乱世文章出异才。立志勉追刘禹锡,填词漫学贺方回。长君一日为师友,岁暮题诗代折梅。”这首题为《读大杰词》(又作《题刘大杰诗词稿后》)的七律,是著名作家、诗人郁达夫1931年2月12日为学生刘大杰写的一首诗。诗中以唐代诗人刘禹锡和宋代词家贺方回(贺铸)作为嘉勉和期许,寄托了对这位得意门生的殷切关爱。

刘大杰之所以走上文学之路,并成长为一代文学史大家,与早年间郁达夫的提携帮助是分不开的,两人亦师亦友,兴趣亦很相投,往来20年间,书写了现代文学史上的一段感人佳话。

知遇之恩

刘大杰年少不幸,1岁丧父,10岁丧母,11岁时哥嫂也去世了,用他自己的话说,“成了一个穷苦无依的孩子”。几经苦读,刘大杰考进了位于武昌的旅鄂中学,“读了几年不要钱的书”。后来,又考上武昌高等师范学校,“这又是一所不要钱的学堂”,并在这里遇到了恩师郁达夫。郁达夫1925年2月应武昌高等师范学校校长石瑛之邀请,就任该校文科教授,主讲“文学概论”和“小说创作”,其中不仅讲自己从事创作的切身经验,也介绍国外新潮的文艺思想,这对崇尚新文学的新派的刘大杰来说,无疑很有吸引力。

刘大杰(1904—1977)

刘大杰在其《追求艺术的苦闷》一文中写道:“记得是进高师的第三年第二学期,郁达夫先生到学校里来教文学了。”那时,刘大杰正从家里逃婚出来,手中一文钱也没有,痛苦地寄居在学校的一间小房里,“心里充满着说不出的压迫的情绪,好像非写出来不可似的”,于是他便以逃婚事体为骨干,写了一篇题为《桃林寺》的万字小说,拿给郁达夫看。郁达夫说“还好的”,并立即拿起笔来写了一封推荐信,让他寄到《晨报》副刊去。几天以后,这篇小说果然连续地刊登了出来,不久编辑还给刘大杰寄来12块钱,并外附一页信,很客气地请他以后常投稿。这件事对年轻的刘大杰来讲,无论从精神上还是物质上,都无疑是一次重大的震撼,从此他便一发不可收拾,开启了其文学创作生涯。

郁达夫(1896—1945)

1925年11月,郁达夫在学校守旧势力的排挤下,“终因为武昌的污浊空气压人太重”,愤而辞职。刘大杰对学校的做法非常不满,也跟着退学了,“带着渺茫的前途,带着青年的热情与冒险,到了陌生的上海”。做出这一决定,对一名尚未毕业、涉世未深的学生,该是多大的勇气啊!

刘大杰与老师郁达夫同住在法租界吉祥路的一家小旅馆里,条件非常艰苦,“那旅馆真小得可怜,又没有光线……一间小房里,开了两铺床,再也容不下身子”。此时,也因为郁达夫的缘故,刘大杰结识了郭沫若,并经常到郭沫若家里做客。后来在几位先生的鼓励和帮助下,刘大杰“便毫无目的毫无把握地跑到日本去(留学)了”。

忘年之交

刘大杰对老师郁达夫先生是极为尊重的,他在《忆郁达夫》一文中写道:“一面受着丰富的西洋文学思想的淘洗,另一面仍保存着浓厚的东方文士的气质与精神……他那个瘦长的个子,温和微笑的面容,布底鞋,呢夹袍,有时眼上架着一副宽边眼镜,走起路来轻快无声,由这一些条件,形成一个穷愁的然而又是傲慢的诗人的影子。”这就像一幅简笔素描画,老师郁达夫的文人形象跃然纸上。

经过系统学习,刘大杰愈加热爱文学,“想把自己的生命,献给文学的决心,也就一天天地坚定了”,还出版了《支那女儿》《盲诗人》《昨日之花》等作品集。看到学生取得巨大进步,郁达夫甚是欣慰,于1930年12月写下《读刘大杰著的“昨日之花”》一文。文中说,“从这几篇小说总括地观察起来,我觉得作者是一位新时代的作家,是适合于写问题小说、宣传小说的”“我们中国在最近闹普罗文学(无产阶级文学)也总算闹得起劲了,但真正能完成这宣传的使命,使什么人看了也要五体投地的宣传小说,似乎还没有造成的样子”“而刘先生的尤其是适合于写这一种小说的原因,就是在他的能在小说里把他所想提出的问题不放松而陈述出来的素质上面。我希望刘先生以后能善用其所长,把中国目下的社会问题斗争问题男女问题都一一地在小说里具体描写出来”,还断言“刘先生是一位有未来的希望的作家”。

而对郁达夫的作品,刘大杰也多有评论。比如,他对郁达夫的译著《小伍之家》评价说,“我就觉得郁先生的翻译,是持有郁达夫氏的独特的风格……在小伍之家里,处处保有着译者的创作的笔致”“我还觉得郁先生的翻译,是与他的创作同样的认真。一字一句,都不苟且地写下去。哪怕是一个地名一个人名的发音,也要再三地加以考虑”“郁先生的译材的选择的严格……他是从他熟读过的作品中,选他最爱的几篇译出来的”。在《读郁达夫的“她是一个弱女子”》一文中,刘大杰认为作品“充满着作者对于未来革命的温热的同情”“比起那种宣传式的口号式的革命文学,要诚挚得多要动人得多了”。但是,即便是对恩师,刘大杰也不是一味去赞扬,而是不乏尖锐批评。比如,他在《郁达夫与“迷羊”》一文中写到,“使我失望的(也可说是最失望的)也就在这一点,迷羊的作者,还是从前的作者……迷羊不是新生命的表现,乃是旧情感的遗留”,意思是郁达夫的思想还停留在几年前,并没有站在时代思潮的最前面。

从目前仅存的几封两人的通信中,我们看到他们的日常交往甚为密切。郁达夫曾委托刘大杰与北新书局交涉他的著作版税问题,刘大杰也曾请郁达夫帮忙为他的朋友“撑一下场面”,师生情谊可见一斑。

关于两人的交往,有一个绕不过去的话题,那就是喝酒。郁达夫嗜酒如命,是文坛有名的“酒鬼”,经常饮得酩酊大醉。刘大杰亦爱饮酒,他曾在《喝酒》一文中写道:“我自己如爱抽烟一样,也爱喝酒,但是酒量并不大,比起郁达夫、何鲁(著名数学家,曾任重庆大学校长、全国政协委员——编者注)这两位酒王来,真是小巫见大巫了。”其实,刘大杰的酒量也是很好的,据老一辈的复旦大学中文系学人讲,坊间有许多刘大杰年轻时的逸闻趣事,其中一则就是他和郁达夫有一次深夜里跑到四马路赌酒,每见一家酒店,必进去喝一碗,直喝得昏天黑地、醉卧街头,好一幅任性放达、浪漫不羁的画面!

唱和之情

郁达夫的一生,是一首风云变色而又荡气回肠的长诗,他的旧体诗亦是如此,颇有些古代风流才子的旷世遗风。

刘大杰曾在《鲁迅与旧诗》一文中写道:“在成就方面特别值得我们重视的是鲁迅和郁达夫。”还在《忆郁达夫》一文中有一段生动的对比,认为鲁迅是“世故体验愈深,愈要体验它,愈是厌恶社会,愈是不离开社会,任何恶劣的环境,压不死他的倔强的性格和斗争到底的精神”,而郁达夫则是“一个在饱尝世故厌恶这个烦杂的社会以后,发出思古之幽情,回到童年时代游泳过的故乡,生出一种温情和热感,山水之美,花木之胜,都可以使得这位诗人得到片刻的安慰,使他紧张的生命得到一点松弛和休息”。

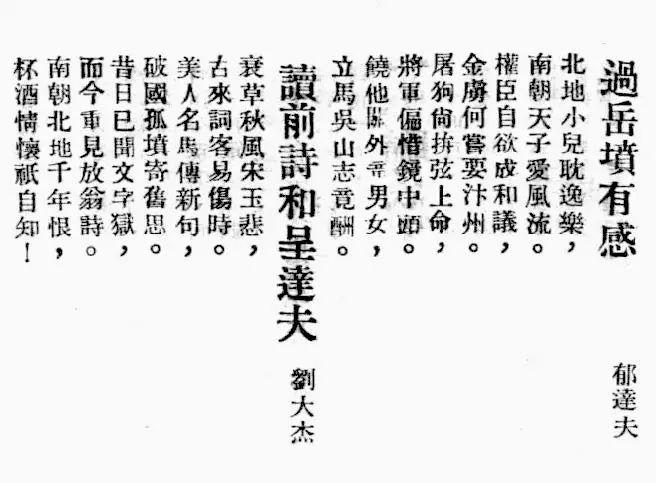

郁达夫和刘大杰之间常有诗词唱和往来,一表家国情怀,二诉师生情谊,很是令人羡慕。1932年秋,郁达夫在杭州作七律《过岳坟有感》:“北地小儿耽逸乐,南朝天子爱风流。权臣自欲成和议,金虏何尝要汴州。屠狗尚拼弦上命,将军偏惜镜中头。饶他关外童男女,立马吴山志竟酬。”不久,刘大杰便作了一首和诗:“衰草秋风宋玉悲,古来词客易伤时。美人名马传新句,破国孤坟寄旧思。昔日已闻文字狱,而今重现放翁诗。南朝北地千年恨,杯酒情怀祇自知!”两首诗一同发表在1932年11月20日《申江日报》上。

郁达夫和刘大杰的诗词唱和

巧合的是,刘大杰的夫人李辉群,也是郁达夫在武昌高等师范学校教书时的学生。郁达夫在1933年作的七绝《赠女学生李辉群》一诗中写道:“春申江上赋停云,黄鹤楼头始识君。十载神交如水淡,多情谁似李辉群。”

1934年秋,刘大杰填了一首《减字木兰花》的短词,寄给老师郁达夫,词曰:“秋风老矣,正是江州司马泪。病酒伤时,爱诵当年感事诗。纷纷人世,谁识陶潜天下士。旧梦如烟,潦倒西湖一钓船。”收到这首词后,郁达夫仅稍稍修改了几个字,其中一句改为“休诵当时感事诗”,另一句则改为“我爱陶潜天下士”,又寄回给刘大杰。虽然仅改动了几个字,但是意境却已大为不同。

到了1935年,刘大杰又写了一首七律《秋兴寄怀达夫先生》,诗曰:“春云秋梦已如烟,醉酒谈诗十二年。当日谁能悲贾谊,而今我自爱张颠。休言湖海难逃网,只恨文章不值钱。窗外潇潇秋意冷,断肠风味写吴笺。”一句“醉酒谈诗”,何其快哉!同年10月,郁达夫写下七律《和刘大杰〈秋兴〉》:“旧梦豪华已化烟,渐趋枯淡入中年。愁无饘粥堪娱老,那有情怀再放颠。乞酒岂能千日醉,看囊终要半文钱。满城风雨重阳近,欲替潘诗作郑笺。”诗中流露出来的凄清哀感,让人推想到一生不遇的黄仲则(清代著名诗人,一生困顿潦倒,英年早逝)的心境。

1940年,时已漂泊星洲(新加坡)的郁达夫,因远离故土、思念亲友,写下了一首七律《月夜怀刘大杰》:“青山难望海云堆,戎马仓皇事更哀。托翅南荒人万里,伤心故国梦千回。书来细诵诗三首,醉后犹斟酒一杯。今夜月明清似水,悄无人处上高台。”诗人以域外的视角抒家国情怀、发赤子忧思,同时将对刘大杰的思怀之情寄诸笔端。

怀念之深

1945年9月17日(一说8月29日),抗日战争虽已取得胜利,但远在南洋苏门答腊从事抗日宣传的郁达夫,竟被日本宪兵残忍地暗杀于丹戎革岱荒野中,客死他乡。噩耗传来,痛失良师,刘大杰满腔悲愤,含泪写就一首七律《闻郁达夫为日帝杀害作诗哭之》以悼念:“飘零半世投荒死,子散妻离泪欲吞。春夜每难忘旧事,南溟长此望中原。许身报国诚无愧,隐姓埋名再不冤。风义平生诗意苦,杜鹃啼血我招魂。”诗中“南溟”一句,指的是郁达夫虽身在南洋,却时刻关心祖国抗战;而“隐姓”一句,指的是郁达夫隐姓埋名秘密从事抗日活动,却被国民党反动报纸诬蔑为投降日军,其惨遭杀害则洗清了不白之冤。

不久,刘大杰又挥笔写下《忆郁达夫》一文:“我每次从赫德路嘉禾里他(郁达夫)同王映霞女士同住过的房子前面走过,总是增加着怀念故人的凄凉的感情。那间我们看过书、谈过天、喝过酒、打过牌的小房子……使你体会到人生途中生离死别的最美和诗情也是最不美的滋味。”往事历历在目,恩师却再也见不到了。文章最后写道:“可以说,他(郁达夫)现在是一无所有了。他现在是家破人亡变成了一个孤零零的影子了。然而这个影子,现在在什么地方呢?回来吧!回来吧!许多人都在想念你呵!”刘大杰最后发出的撕心裂肺的呼唤,令人不禁潸然泪下!

1946年秋,在郁达夫殉难周年之际,刘大杰又挥泪写下两首悼亡诗。一首是七律《哭郁达夫》,该诗似是对旧作《秋兴》的改写,前二句改为“醉酒谈诗十七年”,第四句改为“而今我自哭张颠”,其余则不变。另一首是五律《再吊》:“一曲情无尽,三秋梦不成。南天魂已断,故国恨难平。文字倾江海,兵戎问死生。关山千万里,淡淡月黄昏。”诗中“南天”一句,是对郁达夫《月夜怀刘大杰》中“托翅南荒人万里,伤心故国恨千回”一句的回应,这是刘大杰在跟老师的亡魂唱和啊!

到了1957年,恰逢郁达夫蒙难12周年,又唤起刘大杰的感怀,遂撰五律一首以寄托哀思:“别我三千浬,思君十二年。心丹头肯断,路远眼将穿。祖国歌新貌,文坛仰旧贤。游魂终不返,夜夜海南船。”此时,伟大祖国日新月异、蒸蒸日上,郁达夫早于1951年12月被定为烈士,因此这首诗一改前诗的凄凉之意,特别是“夜夜海南船”一句,表明刘大杰仍在夜夜思念恩师,读来令人感叹不已。

有师如此,生之幸也!有生如此,亦师之幸也!

本文选自《纵横》杂志2025年第2期。作者单位为农工党中央宣传部,文中图片由作者提供。