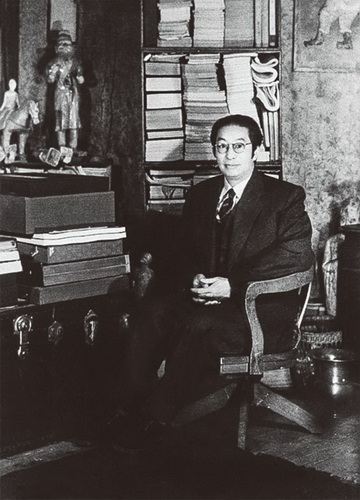

郑振铎:“乱世书生何以守土”

我在躲藏里所做的事,也许要比公开的访求者更多更重要。

——郑振铎

追索被劫古籍,楚弓楚得(节选)

1945年春,失业第四年的郑振铎把旧藏的明清刊本和《四部丛书》等大部头,卖得干干净净,也只能维持一家人的最低生活。正当他想再卖出一批版画古籍而恋恋不舍的时候,“天亮了”。9月初,中央图书馆馆长蒋复璁抵沪主持教育部的接收工作,成立教育部上海区清点接收封存文物委员会,力邀叶恭绰、徐森玉、何炳松、郑振铎等人参与。郑振铎写信跟赵万里说:“此事颇为无聊。但久已失业,且售书之款早已用罄,有了此事,亦勉强可救数月之穷困也。”他首先率队接收了汉奸陈群的泽存文库共计十七万余册,之后陆续接收伪上海大学法学院、台湾银行、日人高木等处藏书。

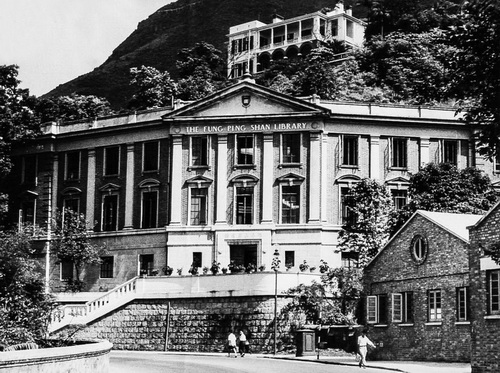

抗战胜利了,可是四年前“文献保存同志会”抢救到香港的那批古籍,下落仍然不明。这批善本被日军掠至日本的消息,重庆方面是通过1942年6月抵达后方的港大教授马鉴、陈寅恪的报告而获知的,但身处上海沦陷区的郑振铎并未得知此噩耗,“经了好几次的打听、访问,依然毫无踪影”,一直到1945年11月1日在《大公报》连载《求书日录》时,他还一再为其存亡莫卜而抱憾、不安。

香港大学冯平山图书馆。1942年1月,日军宪兵队在这里劫走中央图书馆暂存的三万四千九百七十册古籍。

中国被掠古籍被劫往日本后,存放于东京上野的帝国图书馆(现日本国立国会图书馆)。1943年,“日本近代文献学第一人”的长泽规矩也曾负责整理此批古籍,晚年他写有一篇回忆文章略及此事,日本学者对于战时掠夺中国图书之相关研究,多引述长泽此文,甚至认为“这一良心的证词对日本国内之后的研究方向造成的影响是显见的”。但长泽本人在提及中国文献时,只字不提这段经历的具体过程。

1943—1947年堆放中国被劫古籍的东京帝国图书馆,现为日本国立国会图书馆的分馆——国际儿童图书馆

……

系于国运兴衰的古籍命运

清末民初以来,中国的私家藏书大量流失海外,而近邻日本以其经济优势和军事强权,对中国的文献典籍劫掠最多。1907年江南四大藏书楼之一的皕宋楼被日本静嘉堂文库一揽子买下,1929年日本东方文化学院收购浙江东海藏书楼共四万册书,长泽规矩也到中国的七次访书,正是在这样的背景下展开的。由于长泽出手阔绰,北平的旧书店往往将最具版本价值的宋元刊本售予长泽,他因此成为珍本带出中国的重要盯防对象,被民国图书馆界密切注意起来。1930年夏天,长泽到杭州、南京、苏州等地访书时,浙江省民政厅发文通告全省,“日本人长泽规矩也来浙游历,通饬保护并注意有无夹带军火及测绘地图等”。北平图书馆派出访书专员赵万里一路盯防,总是捷足先登提前购买。就算处在如此严密防范下,长泽还是买到了世界仅有五本的金陵小字本《本草纲目》,以及《千金方》和两种文澜阁本《四库全书》,尤其后者还是早经徐森玉之眼、被徐氏错过的“南三阁本”。为了防范这位古籍猎人,中国学者在长泽抵达北京之前,连冷门的戏曲钞本也都尽量搜空,然而长泽还是得手了数百种曲本,自称“都是在监视者眼皮底下做的,我感到得意”。可以说,拥有雄厚财力和高超鉴赏力的长泽在中国访书,与中国学者“斗法”,保持着不俗的战绩。

1932年之后,虽然长泽不再踏足中国,然而东京学界凡有到中国访书的学人,出发前必到长泽处请教中国淘书秘笈。“七七事变”之后,长泽时刻关注嘉业堂、北平图书馆等藏书动向,也跟踪记录着郑振铎、张元济等中国同行的动态。郑振铎坚持留在上海“孤岛”的动机,许多中国同行都不了解,但长泽是清楚的。他在1940年读到了郑振铎记录1937年至1939年个人收书经历的《劫中得书记》时,还羡慕地评论郑氏“所得书皆为珍本”;他所不知道的是,在此文发表之后,郑振铎转入“以国家的力量抢救许许多多的民族文献”的秘密工作。

郑振铎与长泽规矩也同为两国著名的爱书家与藏书家,在战争之中,二人的行为大相径庭。为了给国家收书,向以“书痴”闻名的郑振铎甚至忘记了为自己收书:“我的不收书,恐怕是二十年来所未有的事。但因为有大的目标在前,我便把‘小我’完全忘得干干净净。”“我辈爱护民族文献,视同性命。千辛万苦,自所不辞。”古籍寄存香港之时,郑振铎多次向中央图书馆写信请求尽快运出香港,因港地潮湿多白蚁,不利于古籍保存,“中多孤本精椠,若有疏虞,百身莫赎”。后来在香港装箱启运美国之前,所有古籍都用油皮纸包裹以防止水浸,然后放入铅板二重包装的大木箱中。

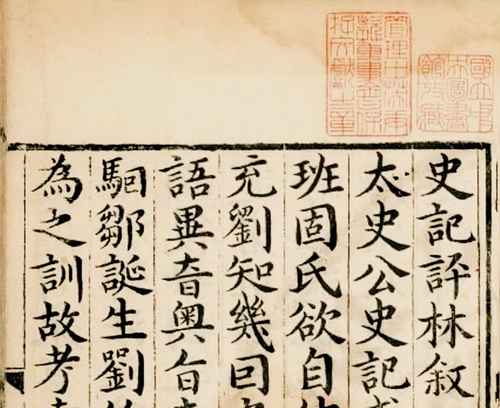

大部分中国被劫古籍钤有“国立中央图书馆考藏”和“管理中英庚款董事会保存文献之章”两枚印章

这批被郑振铎视为宝物的古籍被劫至东京之后,却被长泽为首的日本专家“粗暴对待”——其中两万册的善本古籍一年之内经历了四趟长途搬运的颠簸,另外一万多册没有被长泽列入藏匿名单、留存在上野的中国古籍,却被帝国图书馆囤压在地下室里。1946年4月11日,中国驻日代表团向盟军总部提交一份英文备忘录,描述这一大批古籍“被积压在一个潮湿而封闭的地下室房间内,它们已被长期暴露于外并且受损严重”。

晚清以来中国古籍东流,一方面是以日方强国的经济实力作为坚实后盾,另一方面也是因为中国政府没有能力守住家业,听任古籍外流。在郑振铎和“文献保存同志会”的呼吁与努力下,古籍外流的趋势得到了部分遏制。但是,毕竟国力有限,可供调用的资金不足,日伪、汉奸及美国的一些单位和个人却能一掷千金进行掠夺性抢购。作为攫取中国古籍的“常胜将军”,长泽规矩也虽未亲身参加沦陷区的图书掠夺,却在日本处理中国被掠图书过程中充当了“主事者”的角色。长泽特别看重这批文献,他在受命整理这批劫获古籍时,表现出罕见的积极,冈田温说:“当长泽君从结实的木箱里一本本地取出善本时,他的眼睛炯炯放光,他废寝忘食地为我们整理图书。”对于长泽主动要求举办“明代史料展观会”以向日本东洋史学界推荐这批中国古籍的举动,冈田温认为:“恐怕他已经预见了日本的学者不可能再有机会见到这些贵重的资料吧。”

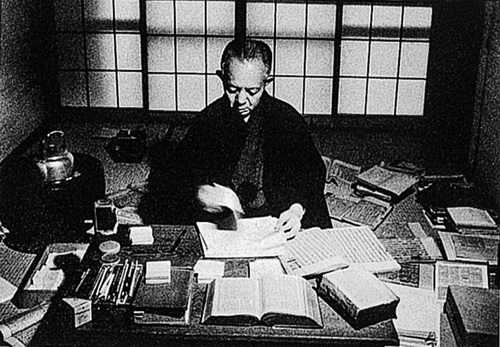

对中国古籍一如既往的“占有欲”,使长泽很难接受日本战败之后古籍必须返还中国的现实,他主动为帝国图书馆出谋划策,企图藏匿这批稀世珍本。在老朋友张凤举面前,也对自己的行为颇多狡词辩护。当日本宣告战败之后,“这些善本全部返还中国,长泽君表现出来十分的垂头丧气,让旁人看着可怜他”。与长泽有着六十多年交情的泷川政次郎回忆说:“日本战败后的长泽君,整个人全变了。他年轻时对中国文化的憧憬已经褪色,回归到一个完全日本趣味的日本人。”不仅如此,长泽将他战前和战时收购的中国古籍全部出售,先将有插图的珍本高价卖给村口书店,1951年、1961年又将所藏戏曲小说出售给东京大学东洋文化研究所,据悉花费研究所两个年度的科学研究费。

晚年的长泽规矩也在家中书斋

回顾郑振铎与长泽规矩也之间的这场文献争夺战,其胜负结局,虽然与两人的性格、才华、志向和处事方式密切相关,但最终还是系于国家命运。当日本国力强盛时,日本人一掷千金,用尽手段巧取豪夺。而当国家强大之后,书籍的流向亦相应改变。2013年,北京大学斥资一亿多元人民币购买日本大仓集古馆藏书,首次大量回购海外的中国典籍。所谓大仓集古馆,正是1928—1932年长泽规矩也在北京期间为之鉴定和收购古籍的“大仓洋行”。

拖延古籍迁台

抗战后四年,隐姓埋名的郑振铎致力于保存上海“文献保存同志会”购存的书籍,这批书籍虽然数量规模略少于日本归来的被劫图书,但是也达到近三万册。重庆方面对此颇为重视。1945年8月,朱家骅(1944年11月接替陈立夫任教育部长)对蒋复璁说:“你为中央图书馆采购的善本图书都放在上海,第一先要去清理,所以我将京沪区的接收交给你办。”蒋复璁遂被任命为教育部京沪区接收专员,乘坐抗战胜利后第一架重庆到上海的飞机,第一批抵达上海办理接收。蒋复璁一到上海,“就去察看在战时所收购的珍本图书”,要求郑振铎编一份完全目录。8月27日,郑振铎来到秘藏这批古籍的法宝馆,带领王以中、徐微、孙家晋(吴岩)三人,开始动手整理图书、编写目录,集中装箱之后运到南京的中央图书馆。据郑振铎1946年3月25日致赵万里信中提到,至此时编目进行了一半左右,“同志会”在上海所购“普通书”达到一万部以上,此外从同文书院及他处接收敌产图书,也有近一百万册。这一大批书籍都放在法宝馆等待整理,再运到南京。

抗战胜利后的上海,一边是国民党接收大员的“劫收”乱象丛生,一边是国民党对上海实行新闻文化“搜剿”,郑振铎主编的《民主》和经常撰稿的《周报》都曾遭受到当局的搜扣。1945年12月17日,许广平、巴金、姚蓬子、李健吾等六十多位进步作家在上海成立中华全国文艺协会上海分会,会上推举郑振铎为主席,通过要求政府尽速开放言论自由等三个提案,对当局形成了强大的舆论压力。这个民主进步组织是由中共党员夏衍到上海发动的,而国民党当局早于此年9月即截获郑振铎与身在香港的潘汉年联系的情报,台北“国史馆”保存的1945年9月30日汤恩伯密电蒋介石的电文称:上海方面,潘汉年近在沪图恢复文总会,郑振铎已被煽惑。申哿(按:即9月20日)前后有所集议并决定,闻其内容系为取消特务及集会言论自由等。

同一时间,李健吾被清华同窗吴绍澍聘任为国民党上海市宣传部编审科长,吴是上海市政治特派员,即所谓“接收大员”里面最高级别的官员,郑振铎日记有8月26日“途遇吴绍澍,略谈即别”的记录。李健吾在任科长时期也接到类似的密电,这促使他认清国民党的反动面目:

九月一日,我正式踏进那座富丽堂皇的大楼,乱哄哄不像办公,忽然半个多月以后,我偶尔看到重庆一通密电,大意是防止共产党人员从重庆来到上海活动。当时报上正在宣传统一战线,眼看毛主席就要飞到重庆,而事实上却密令各地防止共产党活动!我生平顶顶恨的就是阴谋、捣鬼,自己本来不是国民党,何苦夹在里头瞎闹,夜阑人静,我深深地为自己的糊涂痛心,回到“明哲保身”的小市民身份,混到九月三十那天走掉。

李健吾在退出市党部之后,和郑振铎等人创办了进步杂志《文艺复兴》,并且顶着风险,和郑振铎一起为成立中国共产党领导下的中华全国文艺协会上海分会而奔走。到了1947年,郑振铎已经对国民党深深失望,他和孙家晋说,“前一个时期我们都太天真了”。根据郑振铎日记的记录,抗战胜利后的第一年,他一周有两至三次到法宝馆“理书”,之后渐渐见疏,最后一次到法宝馆的时间是1948年3月22日。1948年11月6日,淮海战役打响,南京陷入混乱状态,国民党当局蓄谋将中央图书馆、故宫博物院、北平图书馆等文博单位所藏古物古书渡海迁台,郑振铎“耿耿不寐,殊为焦虑”,11月17日,他写信给蒋复璁,试图说服他中止文物迁台:

敝意不妨选最精者装箱,存放安全之地。或即设法运沪存放亦可。众意,此间似比较的安全些。且为经济中心,一般人均注意于“物资”,对于古物,却不大留意,故反可以安全些。不知兄意以为如何。最好能和故宫及中央博物馆采取同一步骤,以自己不作独异的主张为宜。闻中央研究院古物,孟真先生(按:即傅斯年)并不想动,亦不装箱,自亦有其理由。此时,但求安全,应动与否,必须有详密之策划。搬动到远处,尤为不妥。……如决运上海,有数地亦可存放。弟日夜思维,总觉得对于已集中之国家民族的精神所寄之物,必须策其万全!中心至感痛苦。

郑振铎站在人民立场,认为文物不应该因为政治鼎革而受颠簸搬动,文物安全高于政治需求,他主动提出古籍可以运沪存放,希望借此避免文物播迁渡海。同年12月7日,赵万里致函郑振铎,商谈设法拖延文物迁台计划说:“中央图书馆及故宫存寄之文物,如真的运台或美,后果严重,不堪设想,其祸视嬴政焚书,殆有过之。”徐森玉也反对文物迁台,在12月13日致台静农信中说:“衮衮诸公,妄以台湾为极乐国,欲将建业文房诸宝悉数运台,牵率老夫留京十日,厕陪末议;期期以为不可,未见采纳,昨托病回沪。” 12月初,国民党当局由行政院下令,强制南京各单位紧急启动文物迁台。12月7日,中央图书馆第一批古籍由军舰运载,从南京直运台湾,截至次年6月,共运出六百四十四箱、十二万一千多册古籍。迁台皆为南京的中央图书馆本馆所藏书,而上海的法宝馆还存着战时所购的一万多册古籍、战后从日本追回的书籍以及教育部在上海接收日伪单位个人的藏书。

1947年,徐森玉(左四)郑振铎(左五)等在南京中央博物馆的合影

郑振铎在1947年初似乎已预感到某种历史变革,他的助手孙家晋回忆:我们四个人重新又整天在“法宝馆”。可工作放慢了,书也不再往南京装运了。南京有意见。可古书发出强烈的年深月久的气息,透露出历史的要求。“楚弓楚得”,这批善本书究竟应该归谁?我们默默地理着书,相视而笑。谁也明白自己心里在想什么,谁也明白对方是知道自己心里正在想什么。后来,以中先生和徐微(按:徐微于1947年春离开上海)先后走了。“法宝馆”只剩下我和西谛师两人了,西谛师忙于印《中国版画史图录》和《韫辉斋藏唐宋以来名画集》,渐渐地也并不天天来法宝馆了。48年岁尾的一天,他和我感慨地环顾全室的书城(大概已运走了三分之一光景),他亲手关紧窗子,准备好亲笔签名的封条,亲自锁上铁门,贴上封条,然后把钥匙郑重其事地交给我:“拜托了!”我感到了钥匙上残留的他的体温,时局紧张,我更感觉那个钥匙的沉重的分量。

郑振铎在1949年2月秘密绕道香港进入解放区,临行前与孙家晋谈话,叮嘱他看好法宝馆里的古籍。不久之后,徐森玉带中共地下工作人员章文彩、李芳馥与孙家晋见面,勉励他保管藏书说:“人民会感谢你们的。” 1949年冬天,董必武率领的华东区工作团到达上海,文教组组长便是郑振铎,孙家晋到上海大厦,把法宝馆的钥匙亲手交还郑振铎。

郑振铎1949年这次“楚弓楚得”行动,在书籍史上留下了一个巨大的谜团。因为中央图书馆存沪图书远远不止1940—1941年“文献保存同志会”抢救的图书,另外还有相当一批战后从日本索还的古籍,以及接收日伪单位藏书。1947年到上海港口去接收日本归还中央图书馆古籍的谢辰生,撰写《中国大百科全书:文物博物馆》的“郑振铎”条目说:“1948年,他把曾被日本侵略军从香港劫夺而由中国驻日代表团追回的一大批珍贵图书秘密转移,指定孙家晋等人负责保管,故意拖延、推迟运往南京的时间,直到上海解放后交由中央工作团接收,使这批珍贵图书得以保存下来。”这部分图书的数量有多少?目前我们只见到一份相关档案,即1948年6月孙家晋向蒋复璁报告“自日本追回书籍第一批(五箱)刻已清点造册”,蒋复璁函复说书暂行存沪,俟全部接收日本追回书籍完竣,再行运南京。孙家晋所说到1948年底“大概已运走了三分之一光景”,是指“文献保存同志会”的那批还是指中央图书馆所有存在法宝馆的图书?我们以为可能是后者,然而无从得知具体数量。

三分之二的法宝馆古籍是靠着“拖”字诀保存在大陆的,而有些国宝级的善本则用的是“瞒”字诀。1938年,郑振铎费尽心力为国家购置的《古今杂剧》,在1940—1945年之间保存于上海、香港两地的商务印书馆,中间一度销声匿迹,再后来就出现于20世纪50年代的北京图书馆目录中,现存于中国国家图书馆。抗战时期郑振铎为中央图书馆搜购了两种季振宜《全唐诗》稿本:底稿本、誊清本一百五十八册。前者目前收藏在台北的“国家图书馆”,后者见录于1987年出版的《北京图书馆古籍善本书目》第五册,现存于中国国家图书馆。1942年郑振铎择选“同志会”所购古籍中具有史料价值者影印出版《玄览堂丛书》初集,十九种底本现在散布于中国国家图书馆、台北“国家图书馆”和南京图书馆三地。

我在躲藏里所做的事,也许要比公开的访求者更多更重要。

1958年10月17日,时任文化部副部长的郑振铎率团外访,因飞机失事遽然辞世。郑振铎逝世后,遗孀高君箴及其子女将九万四千多册藏书(其中线装书四万一千多册)悉数捐赠给北京图书馆。

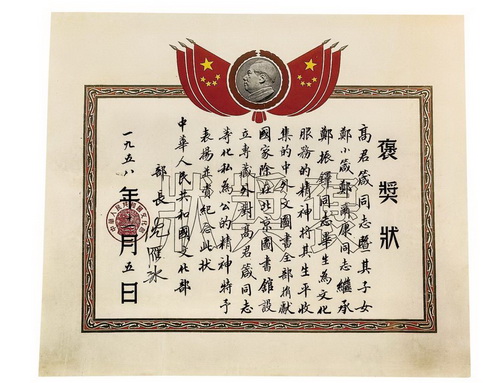

遗属将郑振铎生前所有藏书捐赠给国家,图为1958年的褒奖状

郑振铎生前经手搜购、抢救、保存的古籍,构成了今天海峡两岸图书馆的古籍基本库藏。在他导夫先路的中国俗文学研究、版画研究、文物研究诸领域,今天的研究者们所研究的珍贵文献与文物,许多都是当年郑振铎奋力搜求保全下来的。

时隔将近一个世纪,当我们回望郑振铎这场“一个书生的文化抗战”,可以从许多角度加以言说。最后,笔者想借用一个生态学的概念——鲸落——来总结郑振铎书籍事业对于人类文明史的意义。逝去的鲸鱼缓缓沉入海底,它的营养和能量滋养了长达百年的海洋生态循环系统。

一鲸落,万物生。