郑振铎《记复社》中的人和事

抗战时期的上海,曾有一家名为“复社”的秘密出版机构,在白色恐怖的情况下,先后出版了埃德加·斯诺的《西行漫记》以及《鲁迅全集》等出版物,仿佛如磐风雨中的精神风标、指路明灯,而其本身也在中华民族抗战的历史上,留下了文化人不屈的身影。

一

战时蛰居上海的郑振铎先生,称复社为“敌人宪兵队里所认为最神秘的案卷”。他是复社主要成员,抗战胜利后写了一系列回忆战时上海的纪实性散文,发表在上海《周报》上,并以《蛰居散记》为题结集出版。文章都不长,其中有一篇《记复社》,仅2000字左右。这是唯一一篇当事人专门写的回忆文章,其中提及的人和事颇值得探究。

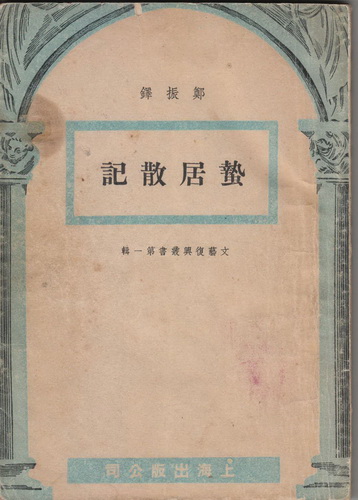

1946年上海出版公司出版的郑振铎《蛰居散记》书影(郑源提供)

关于复社的起因,郑振铎说,就是为了要出版《鲁迅全集》,“先来组织一个出版机关”,一个不公开、不挂牌的秘密出版机构。复社由胡愈之任社长,成员额定30人,实际是20余人,包括胡愈之、郑振铎、许广平、周建人、王任叔、陈鹤琴、张宗麟、沈体兰、黄幼雄、胡咏骐、冯仲足(冯宾符)和胡仲持等著名文化人,后又增补了陈志皋、周予同、李健吾、吴承禧、孙礼榆等人。复社的日常工作由秘书张宗麟(中共地下党员)主持,对外称经理。

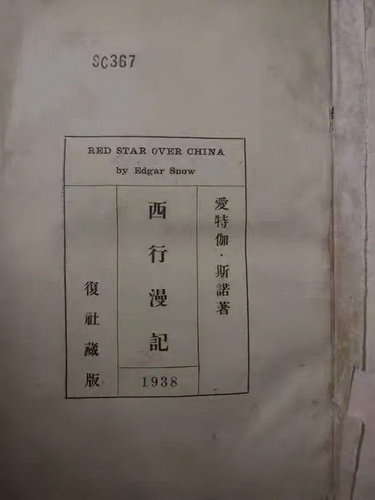

其实,复社首先翻译出版的是《西行漫记》,而非《鲁迅全集》。参与翻译《西行漫记》的胡仲持是复社成员,胡愈之的弟弟,复社就设在他们昆仲家里。胡仲持在1938年版《西行漫记》的译者附记中写道:“这是复社出版的第一本书,也是由读者自己组织,自己编印,不以营利为目的而出版的第一本书。”许多当事人,包括胡愈之的回忆也证实了这一点。

1938年复社出版的《西行漫记》扉页

《记复社》一文对《西行漫记》未置一词,更未提复社与《西行漫记》的关系,并不是郑振铎不清楚;更可能的原因是抗战胜利后国民党继续实行白色恐怖,《西行漫记》属于查禁读物,郑振铎在文章中不便贸然透露,以免牵连胡愈之和其他复社成员。

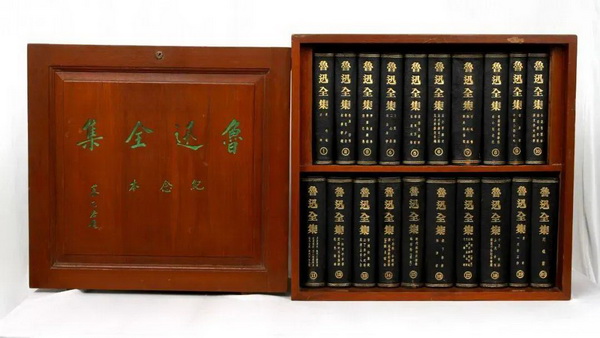

复社因《西行漫记》的畅销赚了一些钱。就在这笔资金积累的基础上,1938年复社成员承担起出版六百多万字、二十巨册的《鲁迅全集》的突击任务。许广平在编校后记中,简要介绍了复社接手出版《鲁迅全集》的缘起与过程,并称“复社诸君子,尽海上名士”,“董其事者”有胡愈之、张宗麟、黄幼雄、胡仲持、郑振铎和王任叔等六人。

上海鲁迅纪念馆藏1938年《鲁迅全集》乙种纪念本第1号(图源:澎湃新闻)

《鲁迅全集》有三种版本,甲种本、乙种本和普及本,都发行预约券。甲种本一百元,乙种本五十元,郑振铎回忆说普及本只需要八元五角(售价十二元)。郑振铎又说,复社的成员凡二十人,每人交了五十元社费,复社就拿这一千元作为基础,编辑出版《鲁迅全集》。

《鲁迅全集》的出版,从编校、抄写到排印、出版,用了不到四个月的时间,又一次体现了孤岛时期上海文化人的战斗韧性。

二

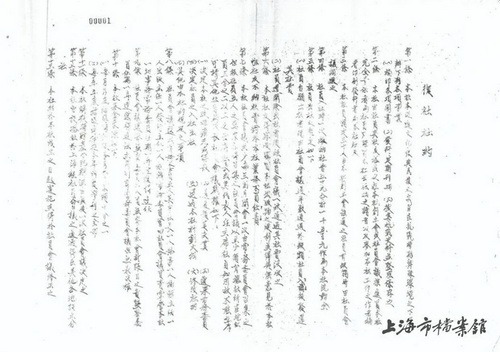

那么,复社究竟是个什么样的组织?它的性质内涵又是什么呢?为什么敌人一而再、再而三地要予以侦缉和破坏呢?幸运的是,上海市档案馆保存有两件复社的原始档案,一为复社《社约》,一为复社第一届年会记录(1939年4月1日)。

复社《社约》和第一届年会记录(上海市档案馆藏)

复社《社约》称,复社的宗旨是“促进文化,复兴民族”,主要任务有三项:1.编印各项图书;2.发行定期刊物;3.搜集抗战史料并整理保存之。而据1939年4月1日复社第一届年会记录,除《西行漫记》《鲁迅全集》外,将“继续出版《列宁选集》,在可能范围内,在今年全部出齐”。

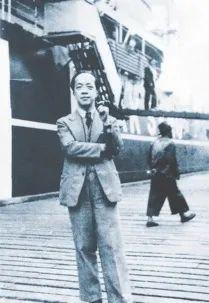

由于复社成员多为中共地下党员和左翼文化人士,并秘密出版《西行漫记》《鲁迅全集》等书,因此日伪以及后来国民党军警一直企图侦缉破坏之,胡氏兄弟也都上了敌人的黑名单。其间多次发生危险,可以说是险象环生。胡愈之离沪去武汉后,弟弟胡仲持在家里主持复社的工作。

胡愈之像

日伪宪兵曾找到巨籁达路174号的胡家,说是搜查复社,胡仲持夫人范玉蕴说:“这里是住家,没有什么社!”敌人还是逮捕了卧病在床的胡仲持,以及陈明和胡霍两位工作人员。由于敌人查找不到真凭实据,他们三人又都紧咬牙关,坚不吐实,最后通过关系先后脱险。不久以后,胡仲持去了香港,年轻的陈明去了新四军根据地,在一次战斗中英勇牺牲。

1960年,胡仲持和夫人范玉蕴在北京留影

郑振铎在《记复社》一文中特别提及了两位复社成员许广平、冯宾符和文化生活社的陆蠡,他们都被敌人逮捕关押过。

珍珠港事件后,许广平即在上海霞飞路(今淮海中路)寓所遭日军宪兵逮捕,各种卑劣手段都用上了,甚至上了电刑,但她“不曾吐露过关于复社的片语只言”。许广平被捕后,郑振铎次日便离家出走,几经躲藏,后落脚在上海居尔典路(今湖南路)一条偏僻弄堂的一幢小楼里,即今高邮路5弄25号。

高邮路5弄25号。1942年至1945年,郑振铎曾在此处蛰居(郑源提供)

抗战期间,冯宾符先在麦伦中学任教,后任储能中学负责人。他曾邀请身为地下党员的楼适夷前来储能执教,结果被日伪特务发现前来捉人,他催促楼适夷迅速转移,自己却被捕了。楼适夷有《忆仲足》(仲足是冯宾符的字)一诗忆及此事:“最忆储能冯仲足,照人肝胆明如月,插刀两腋为同俦,烈火酷刑炼铁骨。”

并非复社成员的陆蠡(字圣泉),当时在吴朗西、巴金等人创办的文化生活社当编辑,本身是一位优秀的散文家和翻译家。1942年4月,日本宪兵查抄文化生活出版社,搜去一些有关抗日的书籍。陆蠡当时并未在场,但他知道消息后前去交涉,结果一去不回。巴金写过极为沉痛的《怀陆圣泉》一文:“虽然他是一个视死如归的人,但他为什么必须死呢?”

三

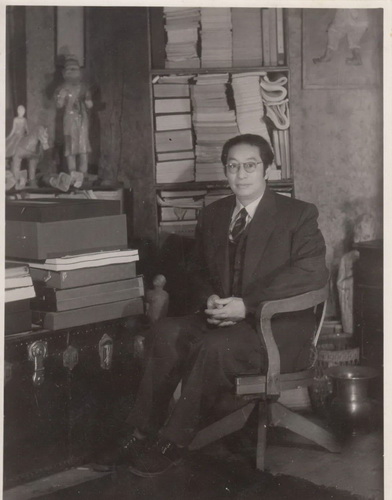

胡家被敌人搜查,胡仲持等人被捕,据说还不止一次,复社因此被迫解散。近蒙郑振铎嫡孙郑源兄提供其祖父日记(未刊稿),有两处记载胡仲持被捕和获释。1939年5月23日日记:“得惊人消息:知仲持被陷。……仲持素有精神病,经不起刺激。恐将旧患复发。”24日又记:“知仲持已脱险,甚喜。但病状果又发作。”

郑振铎像(郑源提供)

此后直到抗战结束,复社再也没有任何一位成员被捕,更没有因此牺牲,恰如郑振铎所说:“敌人们疑神疑鬼了很久,侦察了很久,但复社是一个铁桶似的组织,一点缝儿也没被他们找到。”

现在我们都知道了,胡愈之、胡仲持昆仲的家即是复社所在地,位于今巨鹿路瑞金一路中德医院旧址旁,系一幢沿街单间三层楼房。前门是巨籁达路174号,属法租界,后门是福煦路(今延安中路)安乐邨,属公共租界。

巨鹿路174号复社旧址(20世纪90年代摄)

复社只存在了约短短四年的时间,但何须说其他事业,只要提及它出版的《西行漫记》《鲁迅全集》两书,便足以在近代上海文化史上留下不朽的印记了。