科教融合促创新,雏鹰展翅正翱翔

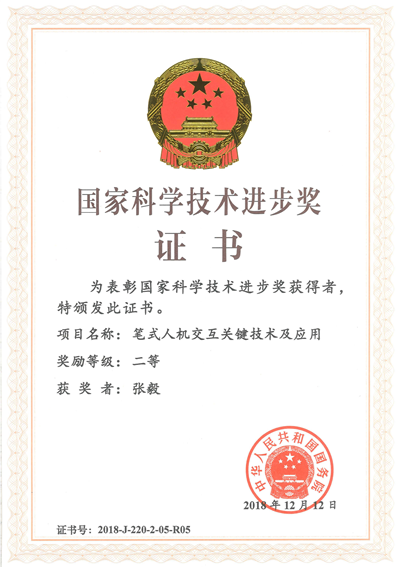

国家科学技术进步奖,是国务院设立的国家科学技术奖五大奖项(国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国际科学技术合作奖)之一。2019年新年伊始,备受瞩目的2018年度国家科学技术奖在北京揭晓了,作为民进北京市委会委员、北京教育科学研究院特级教师张毅,以第五完成人参与的《笔式人机交互关键技术及应用》项目荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。

一、满腔热忱,投身教育

有人说:“教师的事业是太阳底下最光辉、最神圣、最值得骄傲的事业。张毅作为一位教育工作者,从该项目的技术开发层面来看似乎不够专业,但为何能够作为该项目的完成人获奖呢?这要先从她所投身的事业谈起。

2008年,北京市教育委员会成立“北京青少年科技创新学院”,开始在基础教育阶段课程体系内开展人才培养方式创新的实践探索。“北京青少年科技创新学院办公室”作为该学院唯一的常设机构设在北京教育科学研究院,行使其全部职能:探索创新人才培养模式,在常态的学校课程与教学框架体系内,全面统筹协调北京市各相关单位,带动各区中小学校,实施北京市基础教育阶段创新人才培养工作,探索并建立学校与社会横向整合,大、中、小学纵向衔接,协同培养创新人才的工作体系和长效机制。

张毅作为北京青少年科技创新学院办公室主任,在北京教育科学研究院方中雄院长的支持与指导下,带领团队开展了一系列人才培养方式创新实践,包括:在高中阶段实施的以“跨校培养”和“在科学家、学者身边成长”为主要特征的“翱翔计划”;对科技成果资源进行课程转化、博物馆与科普场馆资源进行教学化开发的“雏鹰计划”;持续拓展青少年创新能力培养的路径及教师专业发展的路径的“青少年创新能力建设工程”;将丰富的中医药文化资源转化为创新教育课程资源的“杏林春苗计划”;引导学生学会发现问题、观察思考、激发兴趣,逐步培养学生的社会责任感的“雏鹰建言行动”;以学生创造力发展为核心,激发学生兴趣与潜能的“小创客培育”;培育担当心、行动力和公益精神,推动中小学生践行社会主义核心价值观的“雏鹰爱心行动”;以“模拟提案”“模拟议事”等形式开展促进学生核心素养培育的“模拟政协”;以及立足北京市丰富的科技教育资源,为全市七、八年级学生构建无边界、跨学科的开放学习服务平台的“初中开放性科学实践活动”等创新探索。

二、科教创新,雏鹰翱翔

通过多年的工作实践,张毅深刻认识到,基础教育阶段人才培养方式创新的实践探索如果仅靠着基础教育内部资源,仅靠着教材上的知识是远远无法满足学生成长需求的,必须加强科教合作,将前沿的、鲜活的科技资源转化为创新教育课程资源,让学生在现实的情境下尝试解决真实的问题。

与此同时,中国科学院软件研究所的研究团队,也有将科研成果在基础教育中应用、改进和推广的需求。此时的张毅意识到未来的“科技+教育”不是简单地将信息技术应用在教育某个环节上,而应该把信息技术内化于教育的各个过程中,用信息技术发展来引领教育变革,实现“教育现代化”,因此,信息技术和智能教育的发展,要跟上时代的脚步。

在其组织协调下,构建了由中国科学院软件研究所、中国人民大学附属中学、北京市第八十中学等的协作团队,探索在基础教育、高等教育阶段,以智能交互应用为导向的,基础教育、高等教育各阶段相互衔接的贯通式创新人才培养模式,形成了以信息意识、计算思维、数字化学习、信息社会责任等信息素养培养为核心目标,以人工智能为主要技术载体的课程体系,并形成了一整套的软硬件支撑平台。

《笔式人机交互关键技术及应用》项目打破了发达国家的技术垄断,领先之处在于理论方法和技术层面上的三大创新,即多源笔交互信息感知技术、复杂笔迹结构理解技术、笔式智能交互技术,促进了教育、医疗等国民经济重要行业的发展。特别在教育领域,该技术运用到了交互智能平板、电子白板等设备中,让交互式教学变得更加智能的同时,也更大程度提高了对复杂笔迹的识别度,显著提升了学校的交互式教学体验,教师将从烦琐的低智能类的教学活动中解放出来,作业批改、错题记录等可重复性的工作将借助图像识别等高效完成,而教师可以把注意力转向学生的品德、情感、想象力和创新思维等素质教育内容。

在此过程中,张毅将自身丰富的一线教学经验和教学管理实践固化为平合功能的设计,使平台更加切合学生和教师的需求,对学生创新能力的培养产生直接效果。同时她带领团队卓有成效地完成了平台在中小学实际使用的反馈收集,使平台与学生实际需求逐步实现无缝衔接,有效地推进了项目成果在基础教育阶段人才培养中的应用。

在方中雄及北京教育科学研究院各相关部门的支持下,张毅及其所在的北京青少年创新学院办公室团队以“科学探秘”为主线,将创新能力培养的各阶段平台进行衔接整合,形成了包括“雏鹰建言行动”(小学阶段)、“开放性科学实践活动”(初中阶段)、“翱翔计划”(高中阶段)、“科研式学习”(大学阶段)的全阶段、综合化、体系化的创新人才培养平台,实现了基础教育到高等教育各个阶段的贯通式培养模式。

在张毅的积极推动下,基于该项目研究成果,北京市基础教育阶段人才培养方式创新的实践探索在信息技术领域培养出了郭辰越、刘东泽等一批兴趣浓厚、学有余力、具有创新潜质的学生。

郭辰越,高中就读于北京市第四中学,中科院软件所实践基地培养的第十批翱翔学员。翱翔学员期间进行了“基于隐式生理信号感知的慕课(MOOC)改进方法”课题研究,张毅协调中科院软件所及相关基地学校团队对其进行指导,并支持其参与了MSSEF(美国麻省科技节)大赛,一举获得2018美国麻省科技节主席最佳选择奖(MSSEF Chairman’s Top Choice Award)。

刘东泽,高中就读于中国人民大学附属中学朝阳学校,第九批翱翔计划学员。他受益于张毅及其团队探索形成的“三校管理、三师培养、三类课程、三段评价”的翱翔培养机制,在翱翔学员期间研发了一套双足机器人,获得了第32届全国青少年科技创新大赛的最高荣誉——中国科协主席奖。此外,刘东泽同学还获全国科技创新一等奖、浙江大学专项奖、十佳创意设计特色展板奖等。

教育信息化是推进教育现代化的强大动力,也是教育制度变革的内生要素,谁能把握机遇谁就能抢占“鳌头”。在教育领域,取科技企业的技术之长,通过政企合作、校企合作,在既有的智能平台上达成人工智能与教育场景的融合,这或许是新课标汹涌而来之际,最为靠谱可行的落地方式。习近平总书记曾指出“没有信息化,就没有现代化”,这一论断在教育领域同样适用,没有教育信息化,就没有教育现代化。站在新时代的新起点上看教育的发展趋势,其范式将更加科学,教育过程将贯穿终生。习近平总书记还曾指出“教育是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业”。作为一名在教育工作者,“将颠覆和超越进行到底”是张毅的人生格言,在崇高社会使命感的驱动下,在助推中国教育信息化的发展的道路上,她绝不会停驻自己前进的脚步,一定会执着进取,奋勇开拓,为了热爱的教育事业奉献自己的一生。