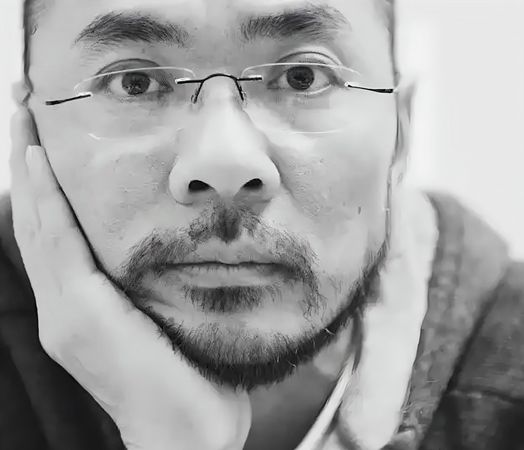

哲贵: 所有意义都是在经历后产生

人物名片:哲贵,浙江省作协副主席、温州市作协主席,《江南》杂志副主编。著有小说《金属心》《仙境》《化蝶》及非虚构作品《金乡》等。曾获《小说选刊》年度奖、郁达夫短篇小说奖、林斤澜短篇小说奖、汪曾祺文学奖、百花文学奖等奖项。

今年,哲贵出版了新书《微不足道的一切》,讲述了温州老城区信河街一家三代,三四十年间五味杂陈的生活故事。这个故事,依然属于他创造的“信河街文学世界”。

回望写作之路,从最初的写故乡,到后来将目光放到远方,再到回归“脚下”,哲贵似乎绕了一个圈。“这个圈没有白绕,所有的意义都是在经历之后产生的。”哲贵说,绕圈是他对于“什么是当代作家”“如何成为一个当代作家”的哲学思索。

创作的成长过程是绕一个圈

18岁时,哲贵才开始真正接触文学。他最初的挚爱是郁达夫,随后还大量阅读了鲁迅、汪曾祺、沈从文等大家的作品。从温州农校毕业后,哲贵在《食品导报》工作,因为约稿与本土作家程绍国有了交集,点燃了他成为作家的愿望。

1994年,哲贵的创作迎来了第一次回响——他的短篇小说在安徽马鞍山的《作家天地》杂志上发表,后来又陆续在《江南》《东海》《西湖》等杂志发表小说。这份成功促使他踏上了文学的求索之路。1999年,他进入当时中国培养作家的最高殿堂——鲁迅文学院,参加了为期半年的进修。

在鲁迅文学院进修期间,经由程绍国的引荐,哲贵与著名作家林斤澜结为忘年交。林斤澜如同一位引路人,为他开启了全新的文学视野与思路。

进修归来后,2000年至2005年,哲贵主要在报社工作,担任《温州商报》一个部门的主任,其间联合劳动部门为农民工讨薪。他持续三年以“荒诞”的笔触描绘农民工在东部打工的种种境遇,作品也被选刊转载,却总是不温不火。

“当我开始学习写作,只在乎脚下却忘记远方;后来大量接触外部世界时,却顾此失彼忘记了脚下滋养自己的土地。”随着“温州模式”带来的瞩目成就,哲贵敏锐地将目光转向了率先富裕起来的温州商人。他渴望探究这群温州商人的内心世界,展现改革开放三十年巨变在他们身上烙下的印记。2008年,他在《人民文学》发表的中篇小说——描述温州商人的《金属心》引发强烈反响,众多知名报刊开始向他约稿。

至此,哲贵开启了“信河街系列”的文学创作。“绕了一圈之后,才意识到脚下滋养自己的土地对于我的意义。”哲贵说,也就是从这时候,他开始尝试将创作的目光瞄准到生活在这片土地上的人。

在“信河街”里打造文学世界

在《金属心》引发关注前,大约在2005年,哲贵就开始有意识地构建信河街文学世界。在温州的城市肌理中,信河街是一条流淌着商业血液的街道。而在哲贵的文学世界里,它被锻造成一个庞大却精微的叙事宇宙。

在哲贵的文学世界里,信河街自改革开放初期一路延伸至当下,生长出《金属心》《猛虎图》中第一代创业者的拼搏身影,《信河街传奇》里商海沉浮的众生相,以及《仙境》《化蝶》中传统艺术与现代生活的激烈碰撞。

哲贵说,作为温州人,将商人作为写作对象,近乎宿命。但他心里也有犹豫,写商人是一把双刃剑。“改革开放以来,成功的商人被誉为英雄,但同时,商人不过是芸芸众生中的一类人。而文学要呈现的是一个完整而丰饶的世界。”2015年之后,哲贵开始有意淡化商人在文本中的位置,或者说,有意将商人和商业行为设置成背景,让其他人发出声音。

这样的想法也促使了哲贵的戏曲题材双璧——《化蝶》与《仙境》的诞生。其中,《化蝶》以越剧团新团长剑湫改编《梁祝》为主线,串联起两代越剧艺人的命运纠葛,荣获第二十届百花文学奖中篇小说奖、《小说选刊》年度大奖等奖项。《仙境》写鞋厂老板与越剧演员之间说不清道不明的关系,荣获第十九届百花文学奖短篇小说奖、首届曹雪芹华语文学大奖等奖项。

以信河街为切口,哲贵的创作始终追随着温州这片瓯越大地上生长的新鲜事物,捕捉着“流通与变动”这一“信河街精神”的内核。

“没有现实的信河街,就没有我文学意义上的信河街。”对于哲贵来说,温州不仅是地理坐标,更是精神原乡。他直言:“温州是我的底色,是我出发的地方,是我魂牵梦绕的地方,也是我最不能割舍的爱与痛。”

身处“信河街”看更宽广的世界

“商人依然会是我写作中重点关注的对象。但我深知,自身所处的环境之外,还有一个更大更宽广的世界。”如今,哲贵的创作也开始大胆跨越边界,向现实与虚幻两极纵深掘进。

2020年,他的首部非虚构作品《金乡》 问世,将镜头对准温州苍南县金乡镇——这个人口不足十万的江南小镇,是温州模式发源地之一,孕育出七家上市公司,堪称改革开放的微观样本。为了创作《金乡》,哲贵历时近两年深入调研,最终以“人物列传”形式,勾勒出“中国徽章大王”陈加枢、“温州第一能人”叶文贵等改革弄潮儿的鲜活群像。

最新出版的新书《微不足道的一切》,依旧描写了发生在信河街的故事。这个故事中,哲贵或多或少将自己父亲的人生故事投射其中,刻画了普遍又私密的中国式情感关系在现代社会的撕裂与缝合。哲贵在题词页上的话——“献给我的父亲”,道出了他创作本书的初衷。“这也是一本写给自己的书。”从写他人,到写自己,到了知天命之年的哲贵似乎又经历了一次绕圈赛跑。

写作的意义在哪里?“我一开始并没有思考意义的问题,只是对生活好奇和疑惑,而写作便成了解惑手段。”哲贵说,当然还会有其他手段,无论选择哪种途径,最终要面对的问题大致是相同的,那就是对人的叩问和探寻。

作为浙江省作协副主席和温州市作协主席,哲贵始终关注青年作家的成长。他说,浙江处于国家发展的前沿,这种前沿性意味着可以第一时间“品尝”时代新鲜信息,却也带来因触及未知的处境可能引发迷茫的挑战。但他坚信,新一代的作家能在写作中厘清自我定位与表达方向,这正是“时代给予浙江作家的机遇”。“向外吸收世界文化的同时,不断向内了解脚下的土地,写出与这个时代相匹配的好作品。”。

(哲贵系民进会员)