为儿童建构诗意家园

——钟代华儿童诗集《飞着说话》的艺术世界管窥

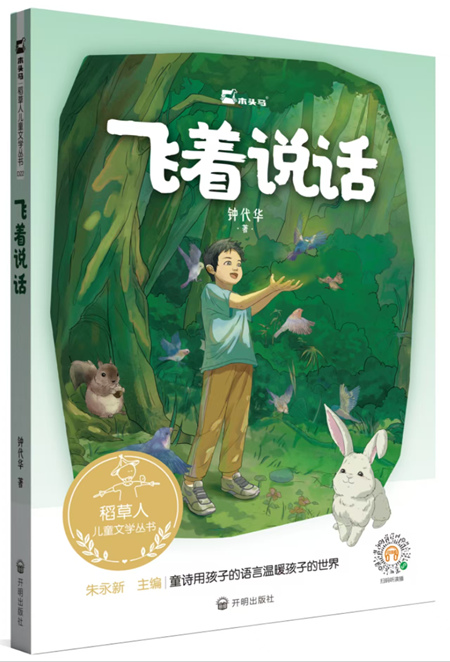

在当代儿童文学版图上,钟代华是一个“与童年签约终身”的名字。他自1983年以诗歌叩响儿童文学的大门开始,四十余年笔耕不辍,获得宋庆龄儿童文学奖、陈伯吹儿童文学奖等殊荣。2024年春,他的第11部儿童诗集《飞着说话》翩然而至,与叶圣陶的《稻草人》、冰心的《小桔灯》等经典共同列入“稻草人儿童文学丛书”,成为献给数字时代儿童的一座诗意家园。这部童诗集分门别类地描绘动物、自然、植物与日常生活的奇妙瞬间。其语言清新优美,插图鲜活灵动,饱含童趣与哲思,为大人和孩子共同开启探索童真世界的审美之旅。

一、诗意启蒙:在日常微粒中唤醒惊奇

诗人的诗歌拥有一种奇妙的魔力。它们能将最普通的童年瞬间,点化成闪烁着真善美光芒的诗意时刻。诗人并非高高在上地教导,而是蹲下身来,用和孩子们一样的高度去观察世界,发现平凡生活里的美学光彩和生命启示。

诗人擅长捕捉儿童与世界初次相遇时那份新鲜感。开篇诗《飞着说话》这样描绘:“鸟儿飞着/飞着跟朋友们说话/那些话/成了一幅幅/会飞的图画”这里的拟人化并非简单的修辞技巧。它是对世界的一种重新理解,恢复了万物有灵的原初视角。这正是孩子们认识世界的天然方式。诗人尊重并珍视这种与生俱来的能力。

尤为难得的是,诗人在呈现世界之美时,从不刻意回避生活的复杂滋味。《青蛙失眠了》一诗中,既有自然的美好:“花朵们借着月光露水/在为明天的表演/梳妆打扮”也坦诚地写出了夏夜的困扰:“青蛙孤独得有点可怜/夏夜闷热得有点讨厌”诗人相信孩子们有能力理解世界的多面性。他的诗歌展现真善美,同时也保留着生活本身的一点点重量。这份坦诚,体现了他对儿童读者的真诚尊重。

诗歌语言本身,就是对工具化语言教育的一种温柔回应。在工具化的语言教育中,词语常被简化为冰冷的传递信息的符号,失去了应有的温度与光彩。《飞着说话》中那些“飞翔的词语”,正是对这种倾向的温暖矫正。再看《露珠娃》:“夜色成了露珠们/好长好宽/又高又大的游乐场”。诗人不仅描绘了露珠在夜色中的景象,更向孩子们展示了语言如何能超越字面意思,构建出充满想象力的画面。这种体验,是滋养孩子抽象思维和丰富情感的沃土。

《知了不渴吗》这首诗,以一个孩子天真的疑问切入:“在吼/在闹/在叫/在唱/却不知/在哪儿躲藏”;“阳光渐渐滚烫/依然在枝丫上/一曲一曲地飞翔/不怕渴吗/不怕嗓子哑吗”。用一连串动词和关切的问句,表达了对知了(蝉)在酷暑中鸣唱的强烈好奇与隐隐担忧。诗人没有直接给出科学解释,而是顺着孩子的思路,引导他们去想象:“难道解渴的/正是那/阳光中的翠绿/翠绿中的阳光”。这里将“翠绿”与“阳光”拟想成知了的解渴之物,充满了童趣和诗意。诗人捕捉了孩子对自然现象的朴素关怀,并将其转化为一次对生命韧性与自然奥秘的诗意探寻,体现了他在日常微粒中发现惊奇的能力。

二、想象教育:在诗行间构建无垠宇宙

这部诗集里藏着一把金钥匙,可以打开通往想象宇宙的大门。诗人不仅允许想象自由驰骋,更系统地引导和拓展着儿童的想象力,展现出层次丰富的培育策略。

《鸟问》一诗中,鸟儿化身好奇的探索者:“站在枝丫上/鸟儿自言自语地问/为什么/有的花儿开得早/有的还在含苞/有的带着露珠哭泣/有的跟着风儿微笑/有的果儿掉落地面/有的却站得又稳又牢/有的酸/有的甜/同一棵树上/各有各的味道”;“飞到云层上/鸟儿的嘴翘了又翘/太阳呀太阳/阴天躲到哪去了/雨天又往哪里跑”;“飞到群山间/鸟儿瞧了一瞧/山峰连着山峰/有的大却很低/有的小却很高”。这种视角的转换,是一种认知上的训练。它引导孩子跳出自我中心的局限,学习从不同角度去看待事物。这种能力的培养,对孩子理解他人、适应社会有着潜移默化的帮助。诗人巧妙地将这种重要的认知发展,融入了充满趣味的阅读体验。

《天路》一诗则大胆地突破常规逻辑:“鸟儿飞向天空/飞的是不是天路/风儿窜来窜去/跑的是不是天路”;“云朵慢慢飘游/走的是不是天路”;“月亮出来时/走的都是天桥下的/那条银河水路”。诗人将“路”的概念无限延展,赋予无形的风、飘游的云、月亮的轨迹以“天路”的想象。整首诗通过对“天路”的层层追问与描绘,极大地拓展了孩子对空间、路径、天体的认知边界,是一堂生动无比的想象力启蒙课。这为思维注入了惊喜感。这种思维的灵活性,是创造性思考的核心。在快速变化的时代,这种能力显得尤为珍贵。

想象力的培育并非放任自流,而是包含着诗人的精心引导。《和蜂儿约定》通过“约定”这个充满童趣的形式,为孩子们面对恐惧提供了一种诗意的解决方案:“和蜂儿约定/千万别把我蜇伤……你安心酿你的蜜糖/和花儿约定/你是我家阳台上/小小的天堂”诗歌既承认了孩子对蜜蜂可能蜇人的真实恐惧,又引导他们理解蜜蜂采蜜的本职,并最终将花朵想象为“小小的天堂”。这既尊重了孩子的感受,又诗意地架起了与自然和谐相处的桥梁。

三、诗学签名:在童趣与深度间寻找平衡

《飞着说话》的独特魅力,源于诗人独树一帜的诗学风格。这不仅关乎技巧的选择,更是诗人儿童观、教育观和艺术观的和谐统一,形成了他鲜明的“诗学签名”。

在语言节奏上,诗人创造了一种介于童谣与自由诗之间的独特韵律。《飞的唱的》中:“有的花儿开得早/有的还在含苞/有的带着露珠哭泣/有的跟着风儿微笑/有的果儿掉落地面/有的却站得又稳又牢”。节奏的设计充分考虑了儿童诵读时的语感特点。诗人擅长运用短小活泼的节奏单元,同时巧妙运用破折号、跨行等手段制造变化的惊喜。这种“有规律的跳跃感”,是吸引孩子反复诵读的秘诀。

在意象构建上,诗人发展出“亲近的陌生化”手法。这种创作方法与俄国形式主义倡导的艺术“陌生化”理念遥相呼应,但诗人的版本更加温和,避免了过度陌生化可能导致的认知不适,体现出对儿童接受心理的精准把握。如《玻璃上的小飞侠》中:“爬上窗玻璃/开成明亮的花……玩一阵花样滑/水笔一挥/玻璃上的小飞侠/满眼水墨画”。诗人从孩子们熟悉的窗玻璃雨滴出发,通过奇妙的转折(雨滴变成创作水墨画的“小飞侠”),赋予平凡事物崭新的趣味。这种意象根植于儿童的生活经验,却又创造出令人惊喜的新鲜视角。它精准地把握了儿童既需要熟悉感又渴望新鲜感的心理。

情感表达上,这本童诗集形成了“天真与深刻并存”的独特韵味。《谁是最好的朋友》中:“白云是蓝天的朋友……白云是我想留住/又留不住的朋友”;“蜜蜂绕着花瓣/采了花蜜后/转身就走/原来蜜蜂呀/并不是花朵最好的朋友”。诗歌没有用成人的世故覆盖儿童的纯真,但也绝不流于肤浅。在天真烂漫的语气里,蕴含着对友情、陪伴、付出与回报等命题的朴素思考,形成了一种情感的复调。这种平衡使得不同年龄的读者都能从中获得共鸣。《夏天这个娃呀》的语言天真直白,如同孩子的感叹。然而,在这看似简单的童言童语背后,却蕴含着对夏天这一季节典型气候特征(酷热、雷暴、洪水)的深刻把握。诗人没有回避自然灾害(“冲垮了好多家”),但通过“娃”的形象,将其转化为一种孩子可以理解和共情的“脾气”,既保持了童趣,又不失对自然力量的敬畏。这种在轻松童趣中蕴含对自然复杂性的认知,正是诗人诗学签名的典型体现。

诗人还擅长在诗中构建“小小故事”。《迷藏王》中:“明明在你眼前/摇摇晃晃/忽地一下/就溜进树林……冲向树根/吓得蚂蚁/跟着尘沙避让”。短短几句,就包含了一个充满动感的微型故事。这既满足了儿童对故事性的天然喜好,又符合诗歌凝练含蓄的艺术要求。

四、童年救赎:在数字时代重建精神家园

《飞着说话》诞生于中国社会快速发展的时期。城乡变化、网络普及、教育竞争都在深刻影响着儿童的成长环境。在这样的背景下,这部诗集的意义超越了单纯的文学创作,成为一种文化的滋养。它努力弥补现代化进程中儿童精神世界可能缺失的部分,展现出为童年提供心灵栖所的功能。

城市化的快速发展,有时会拉远儿童与自然的距离。诗集中大量的自然意象构成了诗意的弥补。《云上云下》中:“云上/太阳跟云娃/说了些什么话/乐得云娃们/铺洒满天的鲜花”;“最勇敢的/是那群瀑布娃/一个接一个/从高高的绝壁悬崖/蹦跳而下”。诗人重建了儿童与自然之间诗意的联结。童年时期与自然建立的情感纽带,对培养环保意识、促进心理健康有着长远的影响。诗人创造的“诗中的自然”,为城市里的孩子提供了珍贵的替代体验。

在家庭教育有时可能过于注重实用的氛围下,诗集唤醒了容易被忽视的情感教育维度。《寄生娃》描绘依附大树的植物:“不想分开/几个寄生娃/有了一个高高的家……静静听雨点滑下”。诗人将自然界共生的现象,转化为对友谊、依靠与归属感的温暖赞颂。这不仅培养了审美情趣,更教会孩子用爱与理解去看待生活的关联与不完美。在强调成绩与技能的当下,这种滋养心灵的教育显得尤为珍贵。

在标准化评价常见的时代,诗歌守护着儿童思维的多样性。《山峰捉迷藏》中:“本想玩变脸/花样却不多/变来变去/还是那些四季脸色……谁在乎深浅/翠绿的羽毛/轻轻随风飘过”。将山峰拟人化玩“捉迷藏”,隐喻了每个生命都有其独特的形态与价值。它为那些在标准化评价中可能感到压力的孩子,提供了一个充满接纳意味的诗意空间。

面对数字媒体带来的零散阅读习惯,《飞着说话》以凝练的诗行培养着深度专注的能力。《声音是一只蝴蝶》这样的诗需要静心品味:“声音是一只蝴蝶/趴在窗边/静静地/擦过耳边……最后/散落成/无影无踪的花瓣”这种沉浸式的、需要反复咀嚼的阅读体验,与快速滑动屏幕形成了鲜明对比。它有助于训练在数字环境中可能被弱化的专注力。

《隔断》这首诗敏锐地触及了当代儿童成长环境中可能存在的种种“阻隔”,并发出充满忧虑和期盼的叩问:“如果花园/被围栏隔断/那些花瓣/可不可怜/那些花香/还能飘多远/急得月儿呀”;诗人从具象的花园围栏写起,担心它阻隔了美的共享(花瓣可怜,花香飘不远),甚至让象征美好的“月儿”也为之焦急。接着,诗人的视野扩大到更广阔的自然和精神空间:“如果大山/被雾隔断/怎能冒出/翠绿的山巅”;“如果蓝天/被云隔断/怎能遥望/很高很宽的蔚蓝”“如果大海/被岛礁隔断/怎能到达/涛声里的海岸/阳光下的海湾”。大山被雾隔断,可能隐喻视野受阻;蓝天被云隔断,可能象征理想的模糊;大海被岛礁隔断,则可能代表探索的障碍。这些意象层层递进,指向了精神自由和自然连接的重要性。最后,诗歌落点于儿童现实生活的核心困境:“如果周末/以及那么多的节日/都被一遍又一遍的作业/隔断/都被无休无止的培训/隔断/童年还有没有一点新鲜”

这里,“隔断”的对象变成了孩子们宝贵的休息和玩耍时间,被繁重的课业和培训所占据。诗人发出了直击心灵的疑问:被这样“隔断”的童年,还能剩下多少自由探索的乐趣和新鲜感?这首诗没有激烈的批判,而是通过一系列充满诗意的“如果”假设,引导读者(包括成人和儿童)去思考自由空间、自然连接、闲暇时光对于童年精神健康成长的不可或缺性。它是对过度安排、过度保护、过度竞争的一种温和而有力的提醒,呼唤为童年留出呼吸、探索和感受“新鲜”的缝隙,体现了诗集在数字时代和竞争压力下守护童年精神家园的深层意图。

五、童诗启示:在诗性回归中守护童年

《飞着说话》的成功实践,为当代儿童文学创作提供了丰富的启示。诗集的核心在于始终坚持“儿童本位”的创作立场。这并非简单的姿态选择,而是一整套完整的诗学理念的体现。诗人的经验表明,优秀的儿童诗歌必须同时是真正的“诗”和真正属于“儿童”的。

在艺术技巧层面,诗人展示了如何将现代诗歌的精髓与儿童的心理特点和接受能力完美融合。《森林寿星》中:“长了百年千年/活了百岁千岁/怎么没长白发白须……那呼吸的空气呀/纯得干干净净”。自由运用生动的意象(树皮皱纹如寿星)、奇妙的联想(喝阳光汁、月光露)、含蓄的象征(森林家园、纯净呼吸),但始终以儿童能够感知和理解的方式呈现。这有效地避免了儿童诗歌创作中常见的两个问题:要么过于简单直白而失去诗味,要么过于晦涩难懂而远离儿童。

在文化价值层面,诗集的启示在于:真正的儿童文学不应是成人文学的简化版,而应承担起守护和激活人类原初诗性思维的责任。诗人的诗歌之所以能同时吸引儿童和成人,正是因为它们触及了人类内心深处共有的诗意本质。这种本质在儿童身上保留得更为完整和鲜活。面对儿童文学创作中可能出现的简单迎合儿童或过于深奥拔高的困境,诗人找到了一条中道:不降低诗歌的艺术品格去适应儿童,而是用高品质的诗歌去唤醒成人内在的儿童视角,同时滋养儿童天然的诗心。

特别值得关注的是诗集中蕴含的童年哲学。《夏天这个娃呀》将夏天人格化,已如前所述。诗人始终拒绝将童年仅仅视为成人的预备阶段。他肯定童年本身独立的价值和独特的感知世界的方式。这种对童年主体性的尊重,使得他的诗歌超越了单纯的娱乐或教育功能,成为建构积极童年文化的一种力量。

在教育实践层面,这部作品再次证明了美育的独特价值与不可替代性。《太阳关灯了》捕捉了孩子坐火车过隧道时天真而富有诗意的联想:“火车钻进隧道/一阵黑咕隆咚/黑成一团黑巢/难道是太阳关灯了”;“太阳开灯了/窗外亮了/火车穿出隧道”。这部诗集还有力地提醒我们:诗歌绝非生活的装饰品。它是儿童认知发展、情感培育、人格养成的重要途径。阅读和创作诗歌所激活的心灵体验,关乎想象力、共情力、对美的感知力以及自我反思的能力。这些正是人工智能时代人类更需要珍视和强化的独特品质。

《飞着说话》揭示了一个朴素的真理:孩子们并不需要被刻意“教导”如何去想象和感受。他们天生拥有这份宝贵的能力。他们需要的,是一个不压抑、不关闭其诗性视野的环境。在这部诗集中,词语真的被赋予了翅膀。它们轻盈地飞入儿童的心中,唤醒并滋养那些本就存在的、无限的可能性。在这个意义上,诗人不仅是一位诗人,更是一位坚定的童年守护者。他通过诗歌,温柔地抵御着功利主义教育和求快心态对童年纯真与想象力的影响。当合上诗集的最后一页,那些飞翔的词语并不会停止振动。它们将在儿童的记忆和心灵中继续飞翔,逐渐沉淀为一种内在的力量,陪伴他们面对未来。

这部诗集也告诉我们:保护童年,就是保护人类最珍贵的诗性智慧与创造力之源。一个被诗意浸润过的童年,将为个体的未来乃至人类的未来,创造更多的美好。

(南风子系青年儿童文学作家、评论家,中国作家协会会员、中国文艺评论家协会会员。钟代华系民进会员。)