李学伟:活着不容易 做人要知足

李学伟

1964年3月生于辽宁沈阳,书画篆刻家、鉴赏家,民进中央开明画院副院长,中国书法家协会会员,中央电视台《一槌定音》栏目书画鉴定专家,中国社会科学院书画艺术品鉴赏高研班特聘教授,北京华声天桥美术馆馆长。

“活着,不容易”

演播室中央的大屏上,两幅扇面引来现场嘉宾“对峙”。三位夺宝人认为它是真迹,另外三位夺宝人觉得它是一幅仿品,双方各执己见,僵持不下。这幅号称来自晚清画家陆恢和倪田的扇面双挖到底是不是真迹?现场观众的目光都聚集到专家席上一位戴眼镜、留山羊胡的男子身上。他不疾不徐给出“仿品”的结论,并将判断依据娓娓道来。

这一幕发生在央视财经频道前不久播出的《一槌定音》节目。鉴宝专家是民进中央开明画院副院长李学伟。从沈阳到北京,从书画篆刻到鉴定,从机关职员、期刊主编、拍卖行老总、美术馆馆长到央视鉴宝专家,李学伟经历了多次“转身”。面对记者,他说得最多的却不是自己的成就,而是“我运气好”、“知足”。

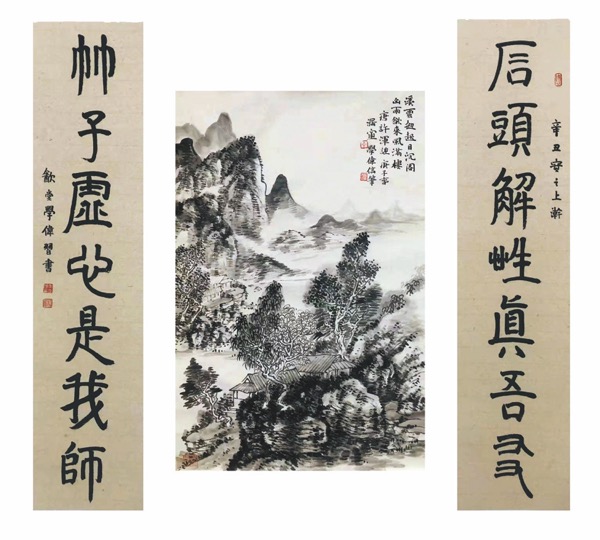

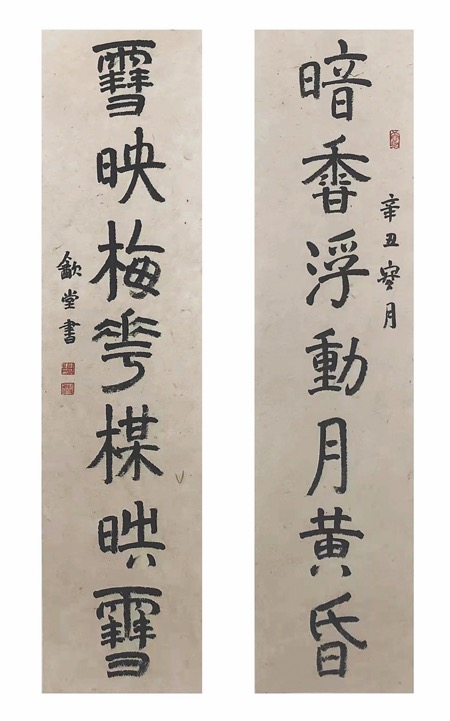

2月23日,北京通州区冯各庄村的一处小院里,李学伟把刚写好的一幅书法铺开,上面有两个遒劲的大字——“活着”,左下角一行小字隶书——“不容易”。下月即将退休的李学伟,人生前60年分成了上下半场,上半场在沈阳,下半场在北京,恰可用这句话概括——“活着,不容易”。

四次转身

1964年,李学伟出生在辽宁,从小喜欢篆刻。那时候篆刻用的石头两毛五一块,李学伟买不起,只能把手头仅有的两方石头,刻了磨、磨了刻。16岁时学书法,要从村里去城里上课,父亲每天骑车一个多小时送他,然后在外面等着,下课后再骑一个多小时把他驮回家。“后来有人问我,你当时的理想是什么?那时候哪有什么理想啊!就是想着会写字、会画画,将来无论去哪儿都能少干点体力活。”果然,他进工厂后车工没干多久,就开始写板报,后来又在电影院画广告牌,在建筑公司写安全标语。慢慢的,李学伟在沈阳书画圈有了一些知名度,进了当地的书法家协会。

1993年,李学伟来北京报考中央美院的研究生,连续两年都卡在英语上,最后只拿到了结业证。随后进入中国书法家协会工作。初来乍到,李学伟租住在沙滩红楼的地下室,生活困窘。“老家的朋友来北京,听说我在中国书协工作,都觉得我有名又有钱。其实那时候我连顿饭都请不起。”那时有人找李学伟刻图章,开价几块钱一方,他也接。

几年后,李学伟转做艺术品拍卖,跟着文物鉴定专家秦公泡琉璃厂,“那段时间对接触到的文物研究得特别透。”

2013年,文化部主管的《艺术市场》杂志社在北京通惠河畔建成《艺术市场》美术馆。经朋友引荐,李学伟成为馆长。多年来练就的鉴赏力、商业头脑、业界人脉找到了用武之地,李学伟把美术馆经营得风生水起。2014年,他作为特殊人才被引进到文化部,兜兜转转又回到了体制内。“当时还差一周时间,我就满50岁了,就不符合引进的条件了。运气好!”

人要知足

这些年在央视鉴宝类节目频频“露脸”,李学伟的知名度越来越高,诱惑也随之而来。一次,有人开价5万元,请李学伟给赝品开具收藏证书,他果断拒绝。过了几天,藏家提着50万元现金找上门来。“能拿50万元给我,意味着这件藏品至少要卖上千万元。我要是开了证书,就坑了买家,也砸了自己的饭碗。”

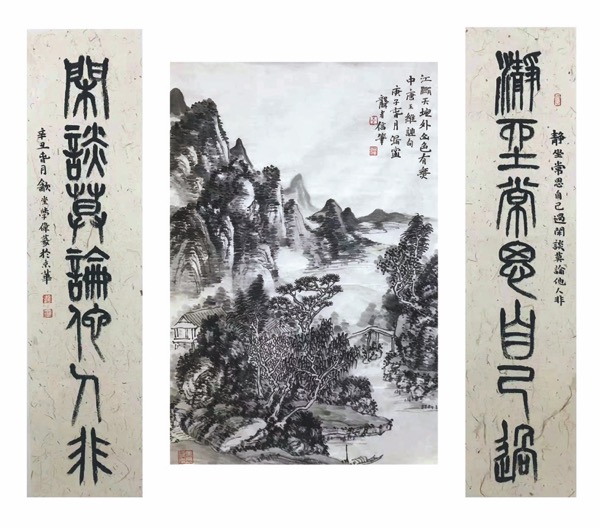

当年和李学伟一起逛琉璃厂的朋友,有人成了收藏界的大咖,也有人折戟商海。许是起点低、吃过苦,李学伟一直心态平和,“现在的日子不比以前强得多?人要知足”。对他来说,如今最惬意的时光就是坐在书桌前,任笔尖在宣纸上游走。“写字就是玩,想怎么写就怎么写,而且在玩的过程中还能挣点钱。这多美好,怎么会还不知足?”对于有些人憋足劲要成名成家,他也不认同:“大师,不是纯粹的书法家、画家,他同时也是文学家、诗人,一个满腹经纶的人写字画画才能有那样的状态,很难的。还是把字画当成一种自我欣赏和自我陶醉的艺术比较好,怎么开心怎么来。”

除了写字画画,李学伟这几年用了不少精力带学生、培养新人。“也许他们中间会出现大师。”他在通州的画室里常有学生出入,下月中旬还要在琉璃厂办一个师生作品联展,算是送给自己的退休礼物。

“有些人一旦成功了,就认为自己很厉害,了不得,其实不是。机遇很重要,自己要努力,也要靠运气。”回首往昔,李学伟的语气淡定从容。他身前的实木长桌上,功夫茶火候正好,茶汤清亮,香气扑鼻。下午四点钟的阳光透过窗户,斜打在他年轻时篆刻的旧印章上,温润、通透。