“一切因宝黛而起”

——潘向黎《人间红楼》首发式在上海书展举行

“我写《红楼梦》这本书不是我要写一本书,我去写,是这本书找我,它一直向我走来,我经常为了其他的写作计划把它向后推,就有点像家里来了很多宾客,我们招待的顺序是怎样的呢?远道来的朋友、关系没有那么铁的、不常见面的先招呼,给关系比较远的朋友先上茶,或者请不常见面的客人先入座,关系特别铁的自家人不着急,先等等。我对《红楼梦》的写作就是这种感觉。”从十岁开始阅读,历经岁月的沉淀,作家潘向黎对于“自家人”《红楼梦》的解读终于凝结成一本《人间红楼》。8月17日下午上海书展期间,在上海展览中心友谊会堂三楼,《人间红楼》举行了新书首发式。古典文学研究专家、复旦大学中文系教授骆玉明,复旦大学人文学者、作家梁永安,越剧表演艺术家、在越剧《红楼梦》中扮演过多个角色的方亚芬参与了《人间红楼》的首发对谈。

潘向黎

《人间红楼》是潘向黎40年里100多遍细读《红楼梦》积淀而成的心血之作,也是第三届凤凰文学奖的重磅获奖作品。这部作品以当代立场、现代审美、女性视角,从一位小说家的角度,解读《红楼梦》的写作艺术、重要人物、主要事件,是同为小说家的潘向黎和曹雪芹之间展开的一场关于至情与人性的跨时空对话,这也是对于《红楼梦》独一无二的解读视角。对此,骆玉明深有感触。他指出,有很多作家,甚至是非常有名的作家解读过《红楼梦》,但他们还是作为读者来写的,并没有非常有意识地把一个作者的立场、一个作者的特点,融化到对小说的解读里面,但读《人间红楼》,可以感觉到潘向黎不仅仅在读这本书,同时也在解析一个作者在面对这样一个人物,面对这样的人物关系的时候,怎样构造这些人,怎样构造这些人物关系,这些冲突是怎么发生的,怎么演变的,怎样把握的……

“一切因宝黛而起”——这是《人间红楼》里一篇文章的标题,也是潘向黎解读《红楼梦》的观点之一,即“整部《红楼梦》,一切皆因宝黛而起。如果没有宝黛二人,书中的所有人根本不必也不会出现,他们都是因为宝黛二人才来到这个世间”。梁永安说他一开始看到这个题目是不太同意的,他觉得《红楼梦》是双向的,那边是宝钗,这边是黛玉,是两个价值之间不同的生存。但是后来仔细看,看到小说里面的很多详写、略写,最展开的、投入最深的,写的就是宝黛。梁永安认为潘向黎写出了应该怎么珍惜生命,怎么真正活出自己、实现自己。书中有对生命的重新认识,包括自己属于哪个方向,应该做怎样的选择。

方亚芬曾在越剧《红楼梦》中演过宝玉、黛玉、妙玉、凤姐等诸多角色,她看了《人间红楼》对人物的剖析后,觉得非常细致入骨三分,而如果将这种阅读体会融入到表演中,可以给角色带来新的面貌。

潘向黎出身文学世家,其父潘旭澜先生是著名学者、评论家、复旦大学教授。在父亲的影响下,潘向黎从10岁就开始读《红楼梦》,之后便从未中断。有深厚的家学支撑,有父亲那辈学者治学方法、态度的亲炙,她对《红楼梦》的解读是有根有据、顺理成章的。潘向黎写作中的女性视角,以及她对爱与美、文学与艺术,对人性的追求与推崇,是紧扣年轻人审美、符合当代价值观的,是鲜活而有艺术价值的。她反复在文章中强调,红楼梦的理想读者一定是——挚爱有情人生、注重心灵自由、捍卫个体尊严与审美价值的人,“一心只想‘有用’的人,只为‘有用’活着的人,不必来读《红楼梦》”。她写作中的自信、率真,让我们看到了一位作家的真性情。

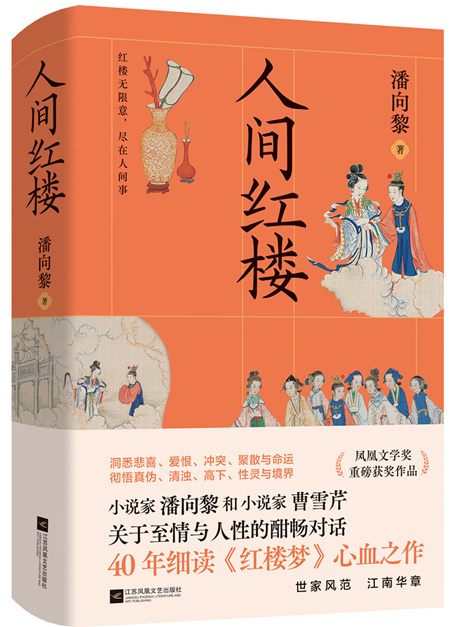

《人间红楼》, 潘向黎 著,江苏凤凰文艺出版社出版

(潘向黎系民进会员)