民进会员金江波获评2024中国非遗年度人物

2025年6月26日,由文化和旅游部非物质文化遗产司指导,光明日报社、光明网及中国国家版本馆联合评选的十位2024年“中国非遗年度人物”推选结果在京揭晓,上海大学上海美术学院执行院长、上海市公共艺术协同创新中心(PACC)主任金江波教授获评2024中国非遗年度人物。

金江波

中国民主促进会会员,上海市政协常委、文卫体委副主任,清华大学博士。现任上海大学上海美术学院执行院长、教授、博士生导师;兼任上海市文联副主席、上海市创意设计工作者协会主席、上海市公共艺术协同创新中心(PACC)主任。学术职务包括文化和旅游部非物质文化遗产研培计划咨询专家委员会委员、中国非遗保护协会非遗与旅游融合专委会委员、全国非物质文化遗产名词审定委员会委员、中国美术家协会理事等。

.

金江波教授自2015年开始,作为文旅部、教育部和人社部“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”上海大学项目负责人深耕非物质文化遗产保护与创新实践领域十余年,以跨学科思维系统性推动非遗在当代社会的可持续发展。他秉持“活态传承、活性发展、活力再现”的协同发展理念,遵循“见人、见物、见生活”的保护原则,以提升“传承力、创造力、传播力”为核心目标,构建“高校-政府-社会-企业”协同机制,推动非遗传承人群的研修培训与创新设计实践,拓展学科建设与研培任务融合边界,增强传承人文化自信与创新能力。其研究聚焦研培教学、科技赋能、乡村振兴、国际传播及社区参与等领域,致力于探索传统工艺在当代社会语境下的价值重构与振兴路径。

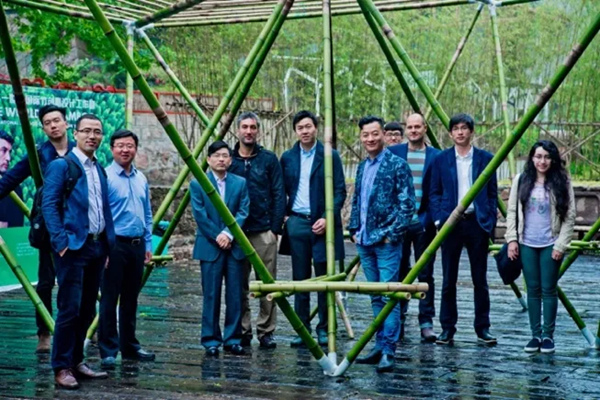

金江波教授与团队在莫干山开展的“一竹一世界”项目

多维赋能:聚焦核心领域非遗可持续发展

驱动教育研培与人才培养

金江波教授围绕“强基础、拓眼界、增学养”研培原则,为传承人提供系统性培训课程,涵盖工艺技法、设计思维、品牌推广和市场营销等内容。通过提升专业技能与文化自信,强化传承人市场意识。

四川省阿坝藏族羌族自治州织绣研修班学员走进外滩

2022年“长三角传统工艺数字化建设研修班”现场

通过设计创新走进当代生活

金江波教授带领团队以跨界创新与设计赋能推动非遗从“文化符号”向“文化资产”转化,联合设计师与传承人开发适配当代消费场景的创新产品,构建“研培-设计-产品-销售”循环机制,实现“文化赋能市场、市场反哺文化”。

羌族刺绣高级定制礼服作品《大山之托》

“格桑花”果洛藏银锻造皮具系列

上海设计周现场

促进非遗成果与市场链接

金江波教授积极推动研培成果市场化,通过品牌化运作提升非遗产品经济价值与社会影响力。依托“研培计划”搭建非遗传承人与企业合作平台,推出系列文创产品。

《一路欢歌》藤编篮自行车

“格桑缘”果洛牦牛绒高定服饰系列

自2015年起,作为发起人,金江波教授联合上海市创意设计工作者协会持续举办上海国际手造博览会,为非遗传承人和设计师提供了展示和交流的平台。博览会已成为传承人品牌推广、建构营销网络、实现市场价值转化的重要舞台。

上海国际手造博览会现场

赋能乡村振兴与社区参与

金江波教授以“地方重塑”为理念,推动非遗在社区中的实践与应用。通过在地文化挖掘推进文旅融合,为浙江省德清县莫干山镇、四川省阿坝藏族羌族自治州神座村等服务,为乡村文化振兴贡献智慧。依托“高校+传承人+社区”的研培体系,开展了一系列实践项目,依托“见人、见物、见生活”的非遗保护理念,拓展非遗社区保护实践的新边界。

二十四节气非遗美育进校园活动

“一竹一世界”奥克兰大学国际工作营向竹编传承人学习竹编技艺

拓展国际传播与文明互鉴

在“构建人类命运共同体”倡议下,金江波教授持续深化非遗国际化传播与文明互鉴,组织多场国际巡展与跨文化交流活动,讲好中国故事,展示中国形象。他主持国家艺术基金、国家社科基金及上海“中华文化走出去”专项项目,策划了包括“文明互鉴·和美共生:东方传统工艺当代美术展国际巡展”“与世界文明对话:‘一带一路’国际手工艺展”“江南客厅——长三角传统工艺生活美学设计展”“魅力中国·乡村振兴——非洲黑人文明博物馆中国首展”在内的大型海外交流活动。在第二届中国国际进口博览会上,他带领团队策划设计了上海非遗和老字号展区——“江南民居馆”及“石库门馆”厢房展区。通过与境外博物馆、艺术机构合作,推动非遗的国际化表达与学术对话,生动展现中国非遗魅力,为扩大中华文化海外影响力开辟新路径。

第二届中国国际进口博览会江南民居馆

在非遗“出海”与赋能全球时尚方面,金江波教授的“上海模式”结合新媒体传播技术,深度挖掘非遗在“多样性、现代性”的跨文化魅力,通过主题展览展示、参与国际时尚活动和跨文化交流工作营等方式,助力非遗“出海”,塑造具有全球影响力与时尚话语权的“中国非遗”品牌。

“与世界文明对话:‘一带一路’国际手工艺展览计划”南非站

引领科技赋能与数字创新

依托上海大学计算机学科的智能算法、大数据分析等技术优势,金江波教授带领团队构建非遗数字化采集、存储、分析与可视化平台。基于积累的一手数据,团队开展“无形与体验性遗产的数据建模”及“基于大语言模型的非遗数字资源全流程构建”研究,推动数字技术深度服务非遗研培,提升传承能力。

“ 吾带当风 ”参数化竹编设计

模式构建:“上海模式”的理论与实践创新

金江波教授提出的“上海模式”以“活态传承、活性发展、活力再现”为协同发展理念,为全球非遗保护提供了兼具本土性与普适性的创新范式。在培育新质生产力的时代背景下,金江波教授将着力深化以“提升传承力、激发创造力、扩大传播力”为核心目标的2.0活态传承模式,持续为全球非遗保护贡献创新实践。

提升传承力:数智化保护的中国方案

数字化技术为非遗记录与保护提供了强大支撑。近年来,金江波教授探索非遗数字化资产的数智化活态保护技术,致力于构建非遗传承的中国标准与方案,构建多模态非遗数字基因库,打造中华民族文化语义体系。通过“文理协同、艺工交叉”的方式,依托艺术学、社会学、计算机科学等多学科资源,联合企业合作,为非遗数字化保护提供技术支撑。致力于为全球非遗数智化保护提供中国标准和方案,推动非遗保护从静态存续向动态文化过程转型。

激发创造力:传统工艺的时尚转化

数字化赋能推动非遗传统工艺从符号表现向现代时尚的转化。金江波教授通过构建“传承人+AI+设计师”协同创新模式,将非遗技艺与现代设计相融合,开发符合国际市场需求的非遗产品。

扩大传播力:让世界读懂中国现代文明

金江波教授通过对外交流展示、时尚活动与跨文化对话,向世界转译“中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展”的理念与举措,向世界展示具有全球影响力的“中国非遗”品牌,助推“国潮”文化在世界流行。

.

金江波教授以深厚的学养、前瞻的视野和务实的行动,践行“活态传承、活性发展、活力再现”的理念,探索出一条非遗活态传承与传统工艺振兴的创新路径。他所构建的“上海经验”,以提升“传承力、创造力、传播力”为核心目标,以协同创新为实践模式,有效激活了传统工艺的当代价值。在服务国家乡村振兴战略、赋能传承人群可持续发展、推动科技与非遗深度融合、促进中华优秀传统文化国际传播等方面,作出了系统性、探索性和创新性的贡献,更是振兴传统工艺的坚定践行者与非遗活态传承的重要推动者。

(原标题为:祝贺!上海大学金江波教授获评2024中国非遗年度人物)