封俊虎谈《张裕钊书法三帖》

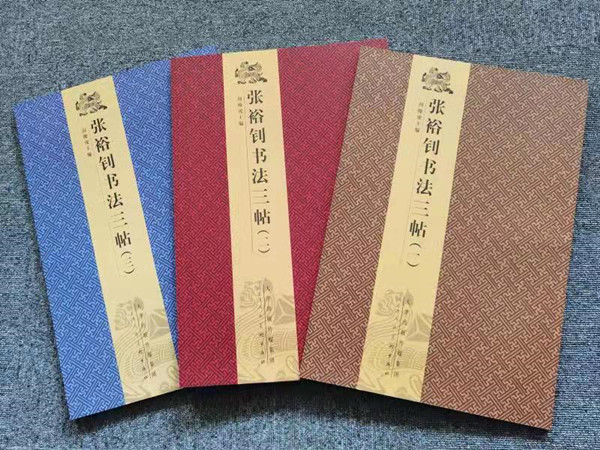

《张裕钊书法三帖》,由李奕儒策划,著名学者苑清民担任名誉主编,我任主编并作序,刘国忠为执行主编,段海江、董敬民、王兴发和高绪洪担任执行副主编,马文才等担任编委,天津人民美术出版社出版发行。

《三帖》,收录了张裕钊书法成熟时期3件代表作,分别为《宝剑赞》、《书箴言》、《滕王阁记》。为便于欣赏临摹,印刷选的是8开本,采用锁线胶钉方式,外加函套。字帖是同比例放大,忠实原迹,印刷精良,装帧典雅,自出版发行以来,广受业内及社会各界书法爱好者一致好评。有书籍装帧领域的专家对此帖评价说:“张裕钊字帖,清末至今皆有版本。百余年来,此本最善。是一套集学习、研究、欣赏张裕钊书法艺术的大匠之作”。

张裕钊,字廉卿,号濂亭,生于1823年,卒于1894年,清末官员、学者、书法家。其书法有称张裕钊体、廉卿体、张体,也有称南宫碑体。他是晚清碑学代表之一,享盛名于同治,光绪年间。其书法,打破了北碑的局限。以篆籀入笔,线条精气内敛,雄浑舒活,结字兼有帖学法度,顾盼生姿,清健自然,推动了北碑发展进程。尤其折笔处外方里圆,是中国书法史上的一个创举。丰富了折笔处理方法,除外拓与内擫外,产生的一种全新写法。廉卿先生书法,对康有为、于右任等后起碑学大家影响深远。史书有评价说:“…力摹汉碑,师其笔意,自成一家,不作宋以后人姿势,得之者珍如异宝”。康有为在《广艺舟双楫》中评赞:“湖北张裕钊,其书高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而意态逋峭特甚。其神韵皆晋宋得意处。真能甑晋陶魏,孕宋梁而育齐隋,千年以来无与比”。

我谈谈编辑《张裕钊书法三帖》的过程。编辑字帖,第一件事必然是找作品。廉卿先生遗墨众多,有楷书、行书等。同时形式多样,有手卷、楹联等,之前出版版本良莠不齐。此帖仅收录三件,在取舍上十分困难。为此我和刘国忠先生反复交流。后经过北京交通大学张裕钊书法艺术研究所团队,以及河北、天津、湖北、广东等省市张裕钊体名家和研究领域的学者共同研究,遴选出张裕钊先生三件大部头作品,且为其书法成熟时期的三件作品。第二件事是释文,这项工作相对比较容易,但也翻阅了《后汉书》《唐书》和《文选》等大量历史、文学等文献资料。了解他录的谁的文章、文章的最早版本以及作者的详细资料。如《书箴言》,其中有“谤议容何伤”一句,文献上为“容”,廉卿先生书写成“庸”。对此,我们坚持对古文传播负责的态度,以文献为标准,对作品内误处释文划入括弧内。我以为出版字帖,不仅是为了弘扬书法,它也是传播传统文学的有效途径。第三件事是作序,也就是《前言》。写这篇前言,我用了一个多月时间。在人物生平一段,恐有谬误,还专门翻阅了《张裕钊年谱》。这一点,一定要符合文献。对涉及后来书家、学者对廉卿先生书法的评价内容,也翻阅了权威版本,做到一字不误,确保信息传播的准确性,不昧这篇文字存在的价值。

我再谈谈张裕钊先生这三件作品。张裕钊书《宝剑赞》《滕王阁记》和《书箴言》各有特色,是学习者的必修课。一方面,它是帮助学习者铸就宏阔、沉稳书风的基础。舍此必落于浮,必落于俗。另一方面,由楷入行,赖此三帖。《宝剑赞》是廉卿先生所留不可多得的大楷佳作,可依此筑基。《滕王阁记》就有了行书笔意,是由楷书入行书的机关转枢。至《书箴言》已是行书,相较前两帖,多有奔放。将此三帖合并出版,源于其具备了极为明确的学书顺序,也是选此三帖的初衷。下面,我逐个介绍这三件作品。

《宝剑赞》全称《后汉士孙瑞剑铭》,“士孙”是姓氏,“瑞”是名字,士孙瑞是汉朝大臣。这件作品共有72字。约书于光绪九年至光绪二十年之间。此帖,丰力多筋,雄浑逸迈。化刚为柔,涵润蕴藉。笔势开张、骨力雄强。从作品中可以看出,碑学中的剑拔弩张、凌厉之风已消退,代之以平和沉稳、雍容典雅的碑帖融合风貌。被确定为张裕钊书法成熟时期的代表。

《节录韩愈新修滕王阁记》属于张裕钊的行楷作品,约书于一八八三至一八八九年间。此帖用笔以圆为主,方圆参用。起笔处圆劲饱满,运笔稍提,停笔涩顿,质感丰盈,美不胜收。结字法度谨严,继承了北碑左舒右敛,上紧下松的特点。如“为”字,重心上移,左边放宽;如“滕”字,左边“月”撇舒展夸张等等,形成左张右收结体之势。为张裕钊体学习者由楷书转向行书学习的最佳范本。

《崔子钰座右铭》书于光绪十七年,此帖行杂以楷,颇富变化。细处看笔,至精至微,落必含蓄。如“周”字,最有特色,竖撇收笔处,如水滴将滴未滴,甚为莹润。细处看字,法度严谨,遒劲俏丽。如“瑗”字,左边“王”旁,似草似楷,风雅可爱。看其折笔,托肩严正,各得其宜。如“中”字,如有斐君子,穆穆而立。正如刘熙载评张裕钊书:“洞达则字之疏密肥瘦皆善。”