朱令军:赶考

上小学二年级的孩子跟我发牢骚:“为什么要有考试啊!”显然,考试开始让她有了压力。我听了先是一笑,随后却也不由得琢磨起这个问题来。据说,中国是世界上最早组织全国范围考试的国家,“科举”两个字对读书人的影响更是长达1300年,赶考的各种紧张几乎可以写成一部考生心理发展史。尽管老师经常说“考试是为了总结过去一段时间同学们对知识和技能的了解情况,更好地促进今后的学习”,但考试显然是把学生分成了地位不同的群体,这恐怕是学生赶考时会紧张的根本原因。

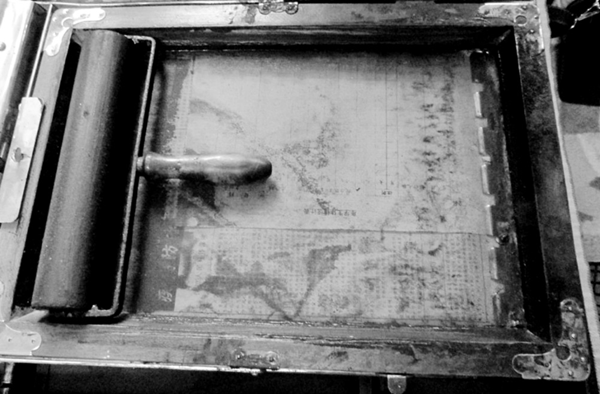

回想自己从小到大赶考的历程,其实也是一路紧张,有时甚至是诚惶诚恐。我是改革开放的同龄人,上大学以前都在农村地区生活。在义务教育阶段,我们当地实行的是五三制,教学条件总体上是比较落后的。上小学时,考题多是由老师写在黑板上,我们坐在讲台下面在本子上写答案。关于成绩好会得到什么样的奖励,我好像没有什么经验;倒是考得不好会被老师拿教鞭打手心,记忆比较丰富。到了五年级,全镇小学生都要到镇中心小学参加期末考试,我才对考试有了全新的感受。一是规模大,村里安排拖拉机把我们送到考场,学生们每人带一个板凳,坐在操场上,把考卷放在自带的硬纸壳上答题。二是卷子新,每科的卷子都是一张八开的纸,上面的字是淡蓝色的,真是太好看了。后来知道,老师要把蜡纸铺在钢板上,用铁笔把试题一个字一个字地刻出来,然后用手动油印机一张一张地印出来,其实是非常辛苦的。三是全镇排名。因为是全镇统一考试,我开始意识到学习是一件挺大的事:自己不但在村里的小学有一个位置,在全镇也有一个位置;在村里能考第五,在镇上则可能连第三十五都排不上。

油印机

上初中后,学习的压力迅速增加,一个叫作“考学”的词每天都像鞭子一样督促我们用功。特别是到了初三,级部一共6个班,被分成三档——重点班、普通班和毕业班。重点班学生的目标是考上重点高中,普通班的目标是考上一般高中和职业高中,而毕业班的目标只是拿到初中毕业证。现在来看,这种分法是有违教育公平精神的,但在当时似乎不少学生和家长都能接受。重点班的学习压力很大,不但学生起得早,睡得晚,老师也全程陪同。更让人感到煎熬的是,一些往年参加中考成绩不理想的学长学姐也进入了重点班,他们也就是人们常说的复读生,平时考试的成绩往往让应届生绝望。这时的卷子更多的是打印的,油印的已经很少了,但是学生普遍对这个进步不感兴趣。当时有一个口头禅非常流行——分,分,分,学生的命根;考,考,考,老师的法宝。

初三级部(1)班教室

终于熬到了中考,学校安排了一辆解放大卡车把我们送到了县城的考点。县城的初中很大,操场比我们的大了一倍,教室里看不到裸露的房梁,监考老师说的都是普通话。我在一片晕乎中完成了两天的考试。因为大卡车坏了,我们不得不在县城住下,学校帮我们联系了招待所。这是我第一次住楼房,第一次睡不是草垫子的床,一夜无眠。幸运的是,后来我如愿考上了重点高中,进了县城。听到这个消息时,我激动得全身发抖,走路一度迈不出腿。

本来以为初三已经很累了,到了高一才知道天外有天、人外有人、累外有累。这里是全县初中尖子生集聚的地方,有的人脑子出奇地好,成绩高高在上,让人追都不知道怎么追。很快,我就意识到,不是我不用功,而是我知道的太少,而像我这种情况的学生其实很多,我们于是常到新华书店买各种参考书。学校每月放假一天,放假当天的中午,从各乡镇来的学生推着自行车,像潮水一样涌出学校,在沿街店铺为招揽生意而播放的流行歌曲的轰鸣中,向着东南西北逐渐消散。第二天的中午,学生们又推着自行车像潮水一样涌回学校,教室里很快会响起背英语单词的轰鸣。学校每年都会请当年高考的红人回校作报告,激励我们奋发努力,强上加强。印象中,男生回来喜欢穿风衣,女生回来喜欢梳披肩发,对我们来说都是遥远的城里人的打扮。听他们介绍大学里教授很多,班主任也不站在教室后窗盯着学生看,不出校门就能看电影,还有游泳馆可以游泳,学生活动无比丰富,我们除了哇哇哇,再也作不出其他的反应了。过完耳瘾后,我们的生活回到常态。这时,我们不但每天做的都是打印的卷子,而且接触到了一种名为答题卡的新型卷子,开始有了准备2B铅笔的习惯。

高中常用的物理作业本

到了高三下学期,对于前途大部分学生已经有了自己的判断,虽然卷子每天都还在教室里哗哗作响,但做卷子的人心里反而是相对平静了。高考期间,当地老天爷逢高考下雨的传统没有变更,我们坐着学校安排的大巴车到了考点,老师要求我们将心理调整到平衡的紧张状态,考前也要适当看看复习资料。一些家长则专门从村里赶来带孩子每顿到饭店吃饭。外界的期待显然是有的,甚至很高,而考生自己其实已经累到深处不觉累、苦到极时不知苦了。至少在我来说,在当地电视台看到滚动播出的考生录取通知后,是没有太多激动的,与家人的热烈形成鲜明的对比。

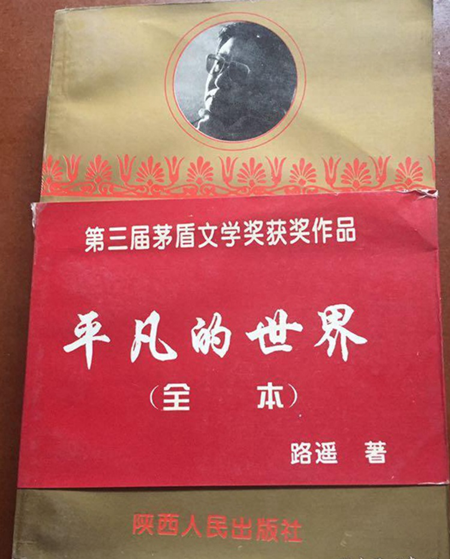

进入大学,眼界大开,高三时听来的关于大学生活的想象很快一一落地,却更快地失去吸引力。为将来的工作(或曰事业)进行准备,成为很多学生的学习目标。一些类型的考试由于更具影响力而广受关注,发挥了重要的导向作用,如英语四六级考试、计算机等级考试、职业资格考试、硕士研究生统一招生考试和公务员考试,图书馆的人头攒动因此成为一道非常特别的赶考风景。同时,学生们也越来越意识到,人生的考场并不仅限在教室里,其实还有很多没有有形的卷子的考试。很多考题来得踏雪无痕,去得了无踪迹,又没有标准答案和名次排定,考生由此有时意气风发,有时迷茫无助。这是一个从小我走向大我的时期,也是一个基本价值观在波动中完成定型的时期,其实对考生赶考的能力和精神提出了更高的要求。由于包含了很多年轻人都会遇到的考题,路遥的《平凡的世界》在这一时期影响很大。我还记得,田晓霞的牺牲让许多同学流下了眼泪,孙少安和孙少平兄弟二人一个开砖窑,一个进煤矿,更是引发了长久的讨论。在解答一道又一道人生考题的过程中,年轻人往往以为交卷的时间还早,却没有意识到时间飞逝,转眼毕业已经来临,终于在仓促、激动、留恋和向往等多种情绪的错杂中结束学生时代的赶考历程,开启了各自的职业生涯。

陕西人民出版社版《平凡的世界》

参加工作后,赶考的压力似乎一下子消失了,但赶考的影响还是刻在骨子里的,看一下高考和中考的新闻成为很多人下意识的选择。看看高考的试题,大家都会感慨忘得太多了;几年后再看中考的试题,才发现初中的知识也还给老师了;孩子上小学后,家长辅导作业时的焦躁其实从一个侧面体现了他们试图重新掌控小学知识的努力。当自己已经结束的赶考历程和孩子正在开启的赶考历程结合在一起时,不难看到改革开放以来考试形式、内容、方法和理念的变迁,以及教育事业整体的发展和社会文化整体的进步。一批又一批的学生在不停的赶考中提升了能力,改变了人生,实现了梦想,成为社会发展的新生力量。在知识的更替中,帮助他们取得成功的旧知识可能会被遗忘,但赶考路上建立起来的面对困难的勇气和解决问题的经验则是今后实现个人价值和社会价值均不可或缺的动力源泉。从这个角度看,个人的赶考没有尽头,社会和国家同样如此。

1949年3月23日,在乘车离开西柏坡之时,毛泽东提出了“进京赶考”四个字,明确要求“考个好成绩”。自此,在中国共产党的领导下,广大人民不断继承和弘扬赶考精神,在社会主义革命和建设以及改革开放的道路上取得了一个又一个的伟大成就。2013年7月11日至12日,习近平总书记在河北省调研党的群众路线主题教育活动时指出:“中国人民站起来了,富起来了,但我们面临的挑战和问题依然严峻复杂,应该说,党面临的‘赶考’远未结束。”2017年他在庆祝中国共产党成立95周年大会上进一步要求:“努力向历史、向人民交出新的更加优异的答卷。”作为一位改革开放的同龄人和受益者,作为一个10后孩子的父亲,我对自己学生时代经历的一次次赶考深怀感激,没有中国共产党在赶考精神指引下制定的一系列教育政策,我个人的奋斗也许会走很多弯路,会失去很多值得一生回忆的教育经历。人到四十,年届不惑,为社会、为国家多做一些有意义的事越来越成为心牵梦绕的考题。解好这道题,需要集中以往赶考历程中积淀的所有科学方法和吃苦精神,直面压力,开放思想,从容冷静,锐意前行,风雨无阻,奋斗不止。日月逝矣,岁不我与,良有以也。

我想对自己的孩子说:“考试是成长的阶梯,我们在赶考的过程中收获的不但是自己的进步,更有将来为社会、为国家多作贡献的动力。”对她来说,这个回答可能过于抽象,但相信她长大后不但会理解,还会做得比我更早、更好。

(作者系青岛职业技术学院支部会员)