最是书香能致远

七月的雨后,北京的天空湛蓝湛蓝。在人民美术出版社总编辑办公室,伴随着沁人心脾的茶香,与著名书法家——中国美术出版总社总编辑林阳老师畅谈诗书画印,让人大有“胜读十年书”的感觉。

家学渊源一脉延,名师指点渡迷津

林阳出生在诗书世家,家学渊源深厚。爷爷原是国民政府的科员,新中国成立后,当时这样出身的人很少有工作,爷爷却凭着一手好字进入历史博物馆工作,文革以前历史博物馆和中国革命博物馆的展览说明,许多都是爷爷书写的。爷爷每天只上半天班,月薪却高达70元,足够一大家子一个月的生活费。

爷爷是林阳的偶像。在小林阳的心目中,爷爷的字最好看,比“红模子”都漂亮。在林阳上幼儿园的后期,爷爷开始让他写红模子。写得好的,爷爷便会在字上画红圈,并奖励一分钱。上世纪60年代初,书法并不普及,学龄前儿童习书更是少见。也许是天性中对书法的爱好,也许是爷爷的偶像效应,也许是这一分钱的诱惑,林阳坚持了下来,到上小学的时候,字已经写得有模有样了,还积攒下了不少一分的硬币。

有时候,小林阳也很想到院里和小朋友一起拍三角、耍冰棍棍儿。上小学时正值文革早期,天下大乱。但家里一如既往地要求他写毛笔字。每天下学后用小楷写一篇文言文的《愚公移山》,等写完这篇小楷,外面天已经黑了,小朋友们也都回家吃饭了。那时,窗外小朋友热闹的嬉戏声,声声入耳,毕竟也是个孩子,林阳常常心里像长草一样,字也写得不成样子,为此,他曾挨过疼他爱他的奶奶的戒尺。谈起往事,林阳笑了:“今天想想,那时奶奶对我的要求实际上是要坐得住,并不在意字写得如何。书法练的是什么?学习书法实际上在修炼人的内心世界。”

一晃就到了中学阶段,林阳遇到一位好老师——历史老师张茂松,张老师写一笔好魏碑。林阳被吸收到书法组,写柳体,写魏碑。与此同时,林阳开始学习刻印,自己去书店买了吴昌硕的印谱,父亲又给了他一些汉印的书。著名画家任率英先生是父亲的同事,又是邻居,也鼓励林阳刻印,并把林阳刻的印用在自己的作品中,这对林阳是不小的激励。今天,在任率英先生的工笔画中,还能看到林阳当年稚嫩印章的痕迹。

也就是在林阳上中学以后,父亲开始指导林阳写字。父亲林锴,是黄宾虹、潘天寿的弟子,是极有声望的诗书画印全才。父亲的书法功力深厚,特别是他的草书,纵横捭阖,错落有致,扁正方圆,渐浓渐淡,宿墨新墨相间,楷隶行草穿插,变化万千。作为画家,父亲十分重视纸面的视觉效果,字与字之间,行与行之间,直至整幅的视觉感觉。父亲的书法有着良好的基础,加上父亲作为艺术家的悟性,在一段时间内,他的书法曾起到引领潮流的作用。

对名满天下的父亲,林阳自然是十分佩服的,但却并不喜欢他的字。特别是当父亲私下对林阳说爷爷那馆阁体的字有些“匠气”时,林阳在很长时间里都难以认同。后来长大了,书法修养提高了,他才懂得,这就是普通书法和书法艺术的分野。

父亲的字,林阳是慢慢喜欢起来的,直到有一次看到父亲写在怀素《自叙帖》上的小楷——那是一种完全不同于欧颜柳赵的小楷,他觉得非常好看,才开始折服于父亲的书法艺术并从此决意追随。有问题请教时,父亲的只言片语,常常为他点拨迷津。到农村插队时,林阳开始试着写草书——那种有点像父亲、又不很像的草书。林阳说,直至今日,他的草书仍有父亲的影子。父亲还特意为林阳刻了近十方印章,表达了一个父亲对儿子的莫大祝福和期待。在父亲长期的熏陶下,林阳的书法渐趋厚重、内敛、大气而富有质感。

“我写字真正开悟是在上大学期间。”林阳说,“当时国家刚刚改革开放,父亲在人民美术出版社创作室,天天画画写字,许多新鲜的发现或新出土的文献,总能在第一时间看到。”

有一天,他在父亲办公室看到泰山经石峪《金刚经》,非常喜欢。汉简的出现,更让他爱不释手。那时,专门的字帖市场上还没有,父亲放大、双钩了一本汉简临本,装订好供他临习,还挑了一部分老字帖让他选。他一眼就看中了黄道周的《孝经》,感觉黄道周小楷格调高古,书卷气重而又没有方巾气。他一遍又一遍地临习,很快就掌握了一些奥妙。“父亲很少夸我,对我的小楷却很认可。”林阳说,“多少年后,我才知道,黄道周也是福建人,是我的同乡,明末抗清英雄,在狱中曾写了五十多遍《孝经》,他对潘天寿的字有很大影响。作为潘天寿的学生,父亲的字又受到潘天寿的影响,我喜欢黄道周的字看来也是冥冥之中的选择吧。”

但是,当时的书法环境与氛围,仍是欧颜柳赵的天下,是魏碑的天下,绝大多数人没听说过黄道周,因此,在那个时候,写黄道周是一种艺术探索,是一种孤芳自赏。果然,1981年第一届全国大学生书法大赛,林阳的作品不被学院认可,未送去参赛。这让林阳倍感失落。然而,30年后,当人民美术出版社举办五十周年社庆作品展时,林阳拿出大学期间写的小楷《长恨歌》参展,很多书家都对这幅作品发出了由衷的赞叹。

在草书上,林阳一方面取法家学,从父亲的草书里学到了很多;另一方面,他又在临习古帖的基础上,向当代名师学习。林阳与沈鹏先生既是世交,又是同事,所以每隔一段时间,便会前去讨教。请沈先生指出自己的不足。林阳说:“常得高人亲点,使我受益很多。”

人民美术出版社的书家不同于一般书家,他们的书法中多以画入字,有更多的画意。像画家林锴先生、黄苗子先生的书法,在传统的书法中更注意视觉的冲击。沈鹏先生虽不是画家出身,但他的书法作品不论是字的结体,还是谋篇布局,都很讲究现代视觉艺术中的平衡和新意。林阳在美术出版岗位上的阅历和成就,在与书画朝夕相处中对绘画的谙熟和鉴赏,无不在他的书法作品中有潜移默化的体现。

在书法创作中渗入美术元素,古已有之。清代周星莲说:“字画本自同工,字贵写,画也贵写,以书法透入于画而画无不妙,以画法参入于书而书无不神。”林阳正是以画入书的不折不扣的践行者。他说:“书画同源。书法与绘画不同,但书法又和中国画有相通的地方,那就是造型和笔墨。造型是你对字型的理解和掌握,笔是毛笔的运用,墨是对墨色的运用。”林阳自觉以画入书,以画家的眼光看待字体的结构美,篇章布局的美,将自己对以画入书的独特理解运用到书法创作中。

秉承传统有根基,创新个性成大器

林阳认为,书法创作,必须在传统中奠定根基,加上个性探索,寻找自己的风格。他说,目前的书法教育,在审美情趣上存在两大趋势:师范类院校的书法专业多以传授传统书艺为主,强调对前人书法的研究和继承,讲究方正大气,要求符合大众审美;而美术院校的书法专业则更强调创新理念,更强调书法的个性。同样是临习《兰亭序》,美术院校有的老师要求临习者写出自己的风格。林阳指出,我们必须强调书法的传承,保持对书法经典的敬畏;同时,我们也必须强调创新,写出对经典不一样的理解和自己的个性。但是,一味地强调传承可能导致对创新动力的减弱,而抛开传承的“创新”则必然导致狂怪个性的张扬。所以,我们必须把传承和创新结合起来,在传承的基础上创新。

林阳说,清代画家石涛喊出了“笔墨当随时代”这个振聋发聩的口号,时代在发展,审美当然也在发展。书法审美也当随时代,书法审美应该多元化,书法作品一定会反映时代特征,反映时代精神,其审美一定也要反映时代精神。它是书家人格魅力的自然显现,也是时代的文化环境、文化背景的反映。它间接地体现一个时代的文化时尚和审美情趣。我们应该支持在秉承传统书艺基础上的创新。从秦汉的古朴,到晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、元明尚态、清人尚质,再到今天以碑入字、以画入书、流行书风等各领潮流,书法艺术已经呈现出百花齐放的多元化审美趋势。我们不应当以某个一成不变的规则去评价书法艺术,因为艺术是发展的,不确定的。被大家承认的艺术,是经典,但也是昨日黄花。今天的艺术是什么样的,需要今天的艺术家们的创新,需要更多的创新作品出现。明天的经典正是今天的创新。

创新是艺术的生命之源。书法艺术创新是在传统的基础上,在继承优秀文化积淀的同时,开拓书法艺术的新视野。今天,中国书法处在时代的巨大变革时期,随着社会的发展,大文化背景的变迁,书法艺术创新思潮特征在新时代不断显现。承继传统,并加以创新,已成为今天书法家们无法回避的课题。

何为创新?林阳说:“王羲之是创新,苏黄米蔡也是创新;以碑入书是创新,以画入书也是创新,以反传统为理念的流行书风还是创新。大浪淘沙,喧嚣的、曾经时尚的不一定留得住,让时间大浪卷走的,是浮躁,是浅薄。借用那说老话,‘是金子,总会发光’,好的创作,总会被时代承认,哪怕这个时代不承认,随着时间的推移,终究会被人们所喜爱。不论是传统古典型、现代审美型,还是前卫探索型,我认为,都可以鼓励。传统古典型有着最广大的群众基础,它的存在可以使更多的群众喜爱书法,参与到学习和创作中来。现代审美型偏重创造,他们创作的活跃和多样性是明天书法发展的基石。前卫探索型更值得我们尊重,也许在今天,他们并不被更多的人所理解和承认,甚至将来也可能失败,但他们的积极探索,为书法艺术的发展增添了活力,开拓了人们的视野。今天,我们已经成为现代化的社会。现代化社会标准之一是对社会各种艺术现象的宽容度,现代审美也发生了许多变化,审美呈现出多元化、多样性,这是时代的进步,是艺术创作包括书法创作的福音。我们要倡导承继传统,鼓励书法创新,尊重艺术探索,将中国传统文化中的书法发扬光大!”

但是,林阳同时指出,书法艺术终究是有标准的。所谓书法,“书”即书写,“法”是规矩,合乎一定艺术规律的书写,方可称为“书法”,相反,不合规矩的书写不能称之为书法。书法的个性是每个具有创造力和想象力的作者所追求的。没有个性,也就没有了艺术价值,但有个性也不一定是最美、最好的。在当今社会环境下,社会浮躁现象也渗透到文化艺术领域,那些无心继承传统却急于求成的人,打着“以画入书”的借口,企图“辟蹊径而捷登”,是非常不足取的。现在有些年轻人,在看了书法展之后,急于求成,盲目跟风,谁能得奖就学谁,完全不顾自己内心的感受,这是泯灭自我的表现,更是学习书法的大忌。

林阳说,书法审美,在于收放之间。所谓“收”,是指向古人学习,向生活学习,学习是一辈子的事;所谓“放”,是心灵自由地放飞。只有知道自由是有限的,才能够飞得更高!只有在尊重传统的基础上,才能随心所欲不逾矩,才能创作出气韵生动的作品来,才能达到出神入化的境界。

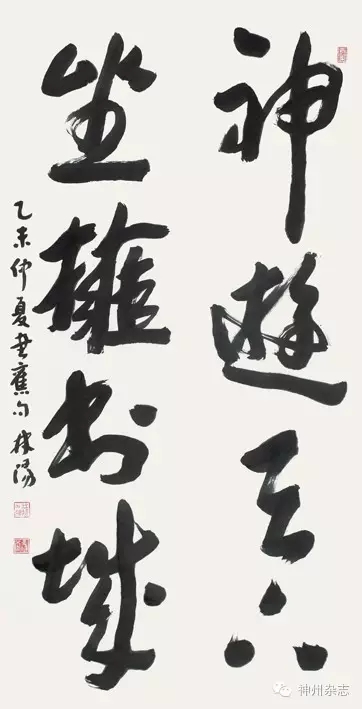

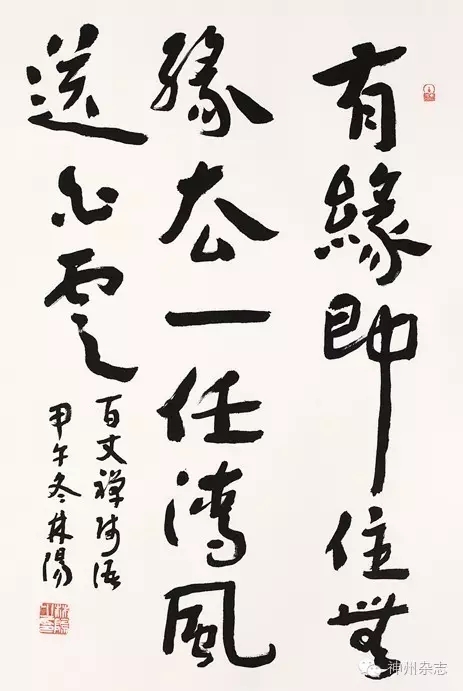

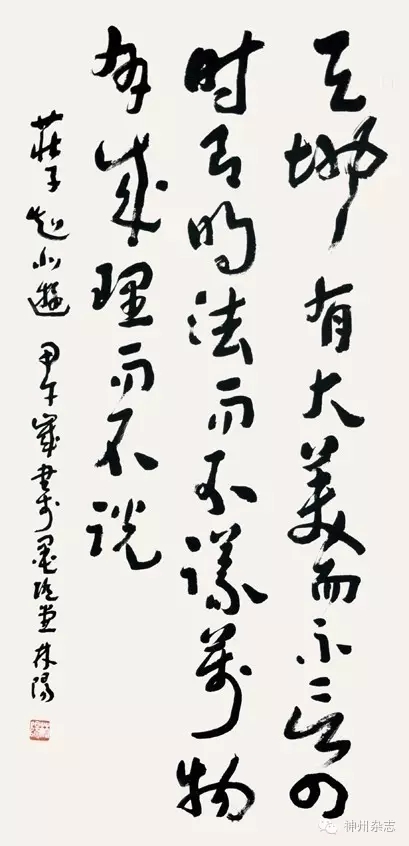

我们看到,林阳的书法,正是在秉承传统的基础上,走出了自己的创新之路。他的书法,不求奇崛,而从平和中见性情趣味。他擅长行草,也涉猎楷、隶、篆诸书体。他很注重笔墨之美,行笔较慢,喜欢宿墨色彩的变化。他的作品强调构思和布白,这种笔墨之功是令作品妙趣横生的源泉所在。那一幅幅作品,无论是字多还是字少,无论是横幅还是竖幅,笔墨点画,结字造型,章法布局,都是独具匠心,美不胜收。特别是他书写的诗词草书,笔墨浑厚酣畅,结体平中藏奇,或避让,或俯仰,左右映带,上下顾盼,通篇气贯神完,给人以“画图难足”的美学联想及感受。他的书法既有传统书体的严谨,又有黄道周的开张和随性;既有魏碑的平直,也有汉简的灵动。他的书法不过多强调笔的提摁,在行笔时讲究藏锋,有八大山人的圆润,学者书家的内敛。他以碑入草,追求字的不同结体和布局谋篇的新意,创造自己的独特韵味,写出自己对中国传统文化的独到见解。

退笔如山未足珍,读书万卷始通神

1978年,林阳考入北京师范学院中文系。像焦渴的秧苗逢雨露,林阳如饥似渴地读书。学院图书馆的借阅证,按规定每次只能借两本书,但林阳阅读的速度太快,管理员破例借他五本。曾经一段时间,每天读书到深夜两三点钟。他还热衷于听讲座,北大教授袁行霈先生的古诗词欣赏,谢冕先生的新诗论,甚至指挥家李德伦、郑小瑛的音乐讲座等等,他都会去听。系统学习加上广泛涉猎,为他积淀了深厚的文化底蕴。

当记者问到读书对书法究竟有何帮助时,林阳说:“书法不能只在技巧上或形式上用功,否则永远不会有出息。书法艺术上要有成就,必须有文化修养、品德情操的支撑。读书对书法大有益处,其意义之重大,影响之深远,是任何手段和工具所不能替代的。读书是书法艺术本质中重要元素之一,也是除了技法以外的必修课,即所谓‘字外工夫’的主因。当然,并不是读书多了就可以自然而然地成为书法家,而是你若想在书法领域有所建树,就必须要多读书,因为读书可以成就书法。首先,读书是学习并获得书法理论的源泉,而书法艺术的实践是必须在理论的指导下进行和完成的。其次,读书能够提高书法作品的格调,增添和丰富书法的营养和内涵,促进书法的优化和良性发展,好的书法作品中所展现出的清、雅、淡、静之文人气息和风貌,无不来自于读书。再次,读书是增长书家知识、丰富书家学养的食粮,书艺中至高境界的神品、妙品、逸品,书法的书卷气、金石气,也都源自于读书。此外,读书还能增强书法的气质和胆魄。比如当年吴昌硕看到潘天寿的画,认为他是‘野狐禅’,但潘天寿苦练内功,不断加强审美的修养。随着他的学养日益丰厚,他那霸悍的用笔、撑满的构图,反而成为了一种优势。”

林阳说:“古人看你的书法,不谈好坏,让你读书。古人讲,‘书本诗余’,他们将书法视为诗之后的余事,他们更关注诗。诗书画印,排在第一位的是诗。当然,这个‘诗’不局限于‘诗歌’,更是‘诗’中的思想和情感。诗歌是表达思想和情感的工具,书法是书写思想内容的工具。因此,我们强调书法家应当更多地关注学问和修养。在完成书法技巧的同时,更多学习中国传统文化。如何提高文化修养是我们当今书法家们急需解决的问题。如果能多一些人读书,如果能多读一点书的话,书法就会少一些恶俗和丑怪,也会相应地减少一些无知和轻浮的现象。”

那么究竟要读什么样的书呢?林阳认为,书家利用一定的时间,静静地阅读诸如哲学、美学、文史类、文学类、艺术类的书籍都可以。但怎样去读就不是一件简单的事了,人的一生说来漫长但其实也很短暂,读书当然是越多越好,系统地读,自然是好事,但少读一点也不怕,重要的是能够有自己的认识并加以充分的理解。读书不必都要精读但一定要有精读的地方,特别是那些自己感兴趣的内容,就更应该精读了。不要读一本就忘记一本,要做到读有所得。时间久了,读的多了,自然也就积累了一定的量。读书就是这样,只有多读、精研,才能够达到博学。

中国美术出版总社,尤其是所属的人民美术出版社,是美术界的制高点。作为总编辑,林阳每年都要主持出版业界的鸿篇巨著,站在行业的顶端,看到常人无法看到的风景,同时,他还要针对市场,密切关注大众的需求。所以他开和大度,有广泛的视野。他常常拜见高人名流,与大师们探究艺术,这种高层次的沟通与交流,让他不断地提升与开悟。翻开他的理论文集《左编辑,右营销》《编辑视界》,让我们看到了书法家林阳作为出版家的另一面。

人民美术出版社有很多卓越的老艺术家,为他们出版专集时,林阳经常会受邀为出版者撰写文章。人民美术出版社迁址后,作为总编辑,林阳想让那个充满书香画意的院落,珍藏在人美人的记忆深处。于是,他整理这些文章,结集为《北总布胡同32号——人民美术出版社的老艺术家们》。潜心研究这些艺术大师的生平和成就,大大提升了林阳的做人层次和艺术领悟。

读万卷书,行万里路。因为工作需要,林阳经常出差,足迹遍天下。他又喜欢旅游,酷爱摄影,每逢节假日,便呼朋唤友,访古迹,采民风。2011年春节,他去埃及参加书展,正赶上埃及发生政变出现乱局,撤回来的经历,让他感受颇多。2012年春节,他在尼泊尔游历,拍了千幅照片,写了大量游记。这种种阅历和体验,使得林阳无论为人与书法,都有一种气韵天成的大气,从容平和,波澜不惊。

诗书传家诗言志,墨随堂里墨随心

林阳的书斋名为“墨随堂”,出自他撰写的一幅对联:“衣傍溪边草,墨随梦下花。”每有闲暇,林阳便进入“墨随堂”,读书,吟诗,让笔墨在纸上飞舞,度过他最惬意、最自在的时光。书斋最醒目的地方,悬挂着一块牌匾,楠木本色,石绿的篆字:“墨随堂”。这是黄苗子先生在98岁高龄的时候,为林阳题写的。黄苗子先生与林阳父亲林锴交情甚笃,所以黄苗子先生在牌匾上称林阳为“贤世讲”。这应该是老先生题写的最后一块牌匾。当林阳兴致勃勃地从工厂取出刚刚制作完成的牌匾时,手机响了,传来老人离世的消息。

林阳的书法作品,不仅限于承摹古人的诗词警句,还通过书写的内容表达自己的心志,而格律诗言简意赅,意味深长,最能与书法的形式完美契合,于是,我们便经常看到林阳的书作中出现自己的律诗、绝句和对联。如今,人到中年的他,格律诗也日益精进。

父亲林锴是中央文史馆馆员,出版过格律诗集《苔纹集》。年轻时,林阳喜欢写新诗。父子俩经常论诗,虽各执己见,但相互尊重。随着年龄的增长,阅历的增加,林阳渐渐与父亲趋同。

他写格律诗,是在不知不觉中开始的。写了几首,自己觉得有模有样了,抄录出来给父亲看,父亲看后却不置可否,说:“这是新诗,我不懂,没法评价。”林阳疑惑:“我写的是格律诗呀!”父亲说:“格律诗不只是字数的要求,更要讲究对仗、平仄,虽说是戴着镣铐的舞蹈,但你不写则罢,要写就要讲规则。”

林阳于是开始认真研习诗词格律。对仗相对容易,毕竟有中文系扎实的底子,平仄特别是入声、粘对等,感觉相对就难些了,普通话里没有入声,普通话四声与平上去入的对应关系又是怎样的呢?正迷惑的时候,恰逢春节,林阳陪妻子去看望一位中学老师。老先生将多年的研究成果《对偶与对仗》,还有一个自己手写归纳的入声字表送给他,林阳如获至宝。

那些日子的林阳,像《红楼梦》中学诗的香菱一样,进入痴迷状态。很快,他便悟得其中奥妙,并将先前写好的几首诗严格按照诗词格律进行改造。等与父亲论诗的时候,他便将改好抄好的诗再一次呈上。父亲表面不动声色,但林阳知道父亲心中暗暗称奇,因为父亲开始坐下来,帮他修改,与他认真讨论格律诗的问题了。

京城西山大觉寺,是赏玉兰品茗的绝佳去处,林阳自然不会错过,并有诗纪之:

古寺依山染绛霞,

玉兰树下试新茶。

云移月出约相坐,

半局手谈听落花。

轻声吟哦,格调清新而气韵流动。

四十岁生日那里,三五好友小聚,酒酣耳热之际,浅醉的林阳即兴挥就一首五律:

每怀陶令念,晨起饮泉鲜。

足踏峰三百,臂挥浪九千。

有容心则大,不舍梦难全。

四十谁无惑?风中自悟禅。

是啊,圣人“四十不惑”,但作为常人,谁能无惑呢?

林阳爱山水,泰山、黄山、香山、青城山、雁荡山、天目湖、月牙泉、三国赤壁、黄果树瀑布……无不留下他的诗篇。江南,是林阳最爱去的地方,西湖美景,更是让他流连忘返:

西湖东畔雨酥酥,

柳岸青青胜画图。

若问天堂何所在?

藕香深处荡轻舻。

西湖细雨中的一曲轻唱,恍如世外……

中国文联副主席、中央文史馆常务副馆长冯远先生在欣赏林阳自书诗作时,最属意《旧作荷一首》,欣然点评道:“‘翠色池塘点点霞’,以秃笔中锋饱满写来,拙重朴厚;至‘亭亭玉立几多花’,墨色略有收滞,字型因笔划多变而略疏松放逸;而‘谁贪凉意开窗牖’,乃复笔蘸浓墨,亦碑亦草地笔笔送到,憨趣十足;第四句‘夜半香风入我家’则以简拙朴茂的字型结体收尾,碑韵神气俱现,加之渴笔率意的落款,全篇虚实相间,疏密有致,左右照应,风格朴间寓奇、厚中见趣。”冯远盛赞:“品其诗作背后的意涵,似令我见出一位志存高远、有情有义、心胸通达的林阳。既有‘无山无水无花伴,有墨有诗有梦来’蹈励自奋;也有‘最恨平生枷锁困,偏偏甘愿作诗囚’‘韶光留苦乐,从此一征鸿’‘弘文固本开新境,人美美人再百年’的坚忍不移和旷达的求取精神。”

律诗讲究对仗平仄,而诗兴却没有规律,灵感总是突如其来。当身边没有纸笔时,林阳便用手机写诗——会议的间隙,出差的途中,甚或行走在路上,谈笑在餐桌上……随时记录诗句。写好之后,就群发给爱诗的朋友。于是,应答者、喝彩者、批评者、修改者甚众。每收到一条回复,他都欣欣然,或推敲,或交流,或再应和……一首小诗,常常能让自己和朋友快乐三五天。还有朋友因为喜欢,把他的诗写成书法作品寄还给他,或者干脆告知他一声拿去发表,他就更加快乐。

现在,林阳的书法作品写自己诗的居多。每当送给朋友,落款时盖上“书本诗余”的印章,写上“某某先生诗书两正”的时候,他都非常欣悦。作为诗书画三栖会员,一本装帧简约而精美、由袁行霈先生题写书名的《林阳诗草百首》,由中华书局出版面世后,得到诗友一片喝彩……而淡然的林阳,又开始了新的笔耕。

墨随堂里墨随心。随着“墨随堂主”对理想的不断追求,修为的不断精进,我们有理由相信,墨随堂里一定会开出更加瑰丽的墨花。

【人物档案】

林阳,著名书法家。别署墨随堂主人,1958年生于北京,1982年毕业于首都师范大学中文系。现任中国美术出版总社总编辑,人民美术出版社总编辑,编审。中国书法家协会理事、中国美术家协会理事、中国作家协会会员、中华诗词学会会员、民进中央开明书画院副院长、北京民进书画院院长。多次当选《神州》等杂志封面人物,传略入编多部辞书。

长期从事美术图书的编辑工作和出版社的管理工作,组织和担纲多项国家重大美术出版工程。出版专著有《左编辑,右营销》、《编辑视界》、《林阳诗草百首》、《北总布胡同32号——人民美术出版社的老艺术家们》(一、二)《笔墨随心——林阳诗书作品集》、《君子之风——林阳书法作品集》。2015年在北京举办“笔墨随心——林阳诗书作品展”。

自幼随祖父习字,从少年始,在父亲——著名书画家林锴的指导下研习书法篆刻艺术。擅长行草书,尤喜魏碑、黄道周《孝经》、泰山经石峪《金刚经》、《西峡颂》、汉简等。

林阳的书法,不求奇崛,而从平和中见性情趣味。在秉承传统的基础上,走出了自己的创新之路。他擅长行草,兼攻楷、隶、篆诸书体。他注重笔墨之美,强调构思和布白,行笔较慢,喜欢宿墨色彩的变化。笔墨点画,结字造型,章法布局,都是独具匠心,美不胜收。特别是他书写的诗词草书,笔墨浑厚酣畅,结体平中藏奇,或避让,或俯仰,左右映带,上下顾盼,通篇气贯神完,给人以“画图难足”的美学联想及感受。他的书法既有传统书体的严谨,又有黄道周的开张和随性;既有魏碑的平直,也有汉简的灵动;他的书法不过多强调笔的提摁,在行笔时讲究藏锋,有八大山人的圆润,学者书家的内敛。他以碑入草,追求字的不同结体和布局谋篇的新意,创造自己的独特韵味,写出自己对中国传统文化的独到见解。