张文山:一片冰心在玉壶

张文山

人物名片:张文山,泉州民进会员、民进惠安小组负责人,惠安县第十四届政协常委,无匠堂创意工艺制品有限公司艺术总监,其工作室被授予“张文山雕艺大师工作室”。泉州市非物质文化遗产传承人、泉州市工艺美术大师, 泉州市劳动模范,福建省劳动模范,全国五一劳动奖章获得者。

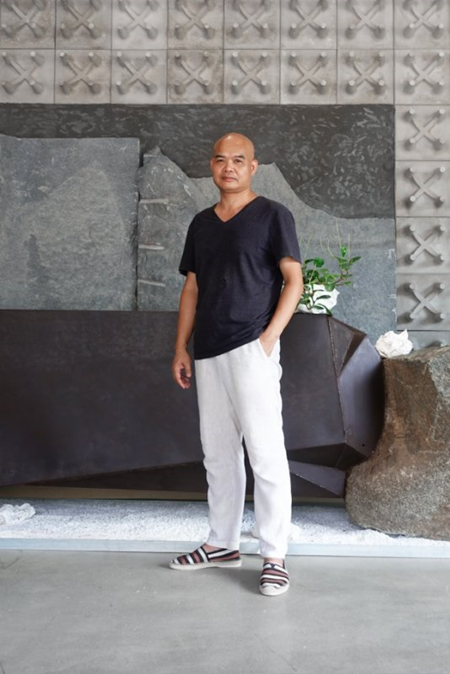

张文山给人的第一印象就是他身上浓郁的艺术气息,古铜色的皮肤、大光头,一身棉质的休闲装,目光深邃而坚定。但给人最深的感受是他对心爱的事业孜孜不倦追求的毅力。张文山的座右铭是“有志者事竟成”,他的企业名字“无匠堂”就是匠心无止境的意思。

不忘初心弃医从艺

1968年,张文山出生在惠安县石雕之乡涂寨镇。一代代石雕工匠的薪火相传,一幕幕石雕技艺的耳濡目染,在张文山的心里从小就埋下了一颗艺术的种子。他比其他人表现出了更高的艺术天赋。在初中时期,他喜欢画画,参加学校美术兴趣小组,水彩技艺更是获得了惠安县比赛第一名。

张文山家里是当地的医学世家,在父母的引导下,他“父母之命难违”地成为一名执业医师。在牙医这样细致的工作中,他心更细,手更巧,也为雕艺的发展奠定了基础。回忆起当年岁月,张文山很是感慨:“我心中还是有一种执念,一刻也没有放弃雕刻,平时大部分的业余时间都在与石头为伴,我对艺术的追求其实没有停止过。张文山认为,其实做牙医本身也是一种雕刻,而这种雕刻工作比通常的刻玉、刻石更精细,“兴许我从来都没有离开过雕刻,从做牙医开始我就在为后来的转型做准备。”

张文山

与石为伴守住本心

在“无匠堂”艺术馆里,外人想象中笨重的石头化作造型各异、古朴隽永的创意茶盘、茶具,充满灵性,引人入胜。

在高手林立的惠安石雕界里,张文山另辟蹊径,剑走偏锋,他眼光独到地将雕刻与传统的茶道相结合,设计创作各种茶道用品。在2010年首届海峡茶道用品创意设计大赛中,其设计的茶道用品组合《禅之风尚》获得至尊金奖。这一组作品从茶桌、茶椅,到茶壶、茶杯、茶宠,全部都是出自张文山之手,足足花了他半年的工夫。评委大师多方探寻找到他,啧啧称赞:“作品的品位极高!”

正是受到这次获奖的鼓舞,张文山便一发不可收拾,又将香道、花道融合进来,走出了一条与众不同的石雕文创之路。公司像他的一个孩子一样发展壮大,成为一家集产品设计、生产与销售的综合型企业,致力于“禅蕴”空间的研究,用艺术阐释生活,用文化熏陶生活。

张文山的本心向往自然,他的作品格调高雅简朴,秉承“返璞归真”的创作理念,设计注重和谐,以“展现本质”为原则,力求演绎最具美感的自然意境,呈现材质天然的纹理与质地,回归淳朴,顺乎本性。

正是秉承自己的本心,张文山的作品,每一件都让人感觉到石之美,似乎散发着一种沁人心脾的自然芬芳。无匠堂2007年成立以来,他风雨兼程,“我们努力呈现给人们的不是产品,而是作品,希望赋予每件作品生命,让它们使人观赏、收藏后心情愉悦。” 张文山独树一帜的创作思维,走出一条与众不同的石雕文创之路, 打造生活美学王国。

张文山

民进情怀赤子之心

作为民进人,他积极参加民进活动,深入调查研究,反映社情民意,提出了“关于提升惠安文化创意产业发展建议”“惠安雕艺与现代文化创意产业融合发展的建议”等多个提案。

为了更好地为民进组织开展活动,他在“无匠堂”设立民进惠安小组会员之家,为会员活动提供便利。会员之家的设立,既为会员的活动提供了便利,也成为他了解社情民意的最佳平台。无匠堂的民进会员之家,不仅是惠安民进会员的,也是泉州民进其他支部的会员之家,大家喜欢到那里开展活动,那里既有优雅的环境,更有热情好客的主人。

张文山,2015年被评为“泉州市劳动模范”;其工作室被授予“张文山雕艺大师工作室”“张文山劳模创新工作室”。2016年被评为“泉州市非物质文化遗产传承人”“泉州市工艺美术大师”;其工作室被授予“张文山大师工作室”。2017年,张文山负责“劳模创新基地”的建设,这一道道光芒的背后,是张文山的工匠精神的体现。荣誉给张文山带来的更多的是责任和担当,他永葆一颗赤子之心,对生养他的热土满怀眷恋。张文山劳模创新工作基地是以他命名的文创平台,是他的心血之作。

作为泉州市非物质文化遗产传承人,张文山他积极发挥劳模创新工作基地以发挥劳模作用、催化创新成果、培育雕刻人才的“产、学、研”,“传、帮、带”功能,在传承和创新雕刻技艺的实践中,振兴惠安雕刻产业、推动产业经济结构转型升级,打造市级、省级示范性劳模创新工作基地。

他认为,惠安石雕产业发展面临诸多挑战,比如人才、品牌、知识产权保护等,惠安石雕产业迫切需要利用文化内涵和科技创新实现转型升级,需要一个平台来为大家提供交流学习的机会,“回馈社会,与同行一起促进惠安石雕产业发展,是我现在最大的心愿。”