法门寺、赵朴老与星云大师(上)

法门寺之佛门盛事

2009年5月9日,我即将离任国家宗教事务局局长之前,有幸见证了一桩佛门盛事:陕西扶风县法门寺规模恢弘的“合十舍利塔”落成启用。

相传为释迦牟尼的“佛指舍利”隆重入塔安奉,几万群众冒雨前去瞻仰。盛唐时期“玉棺启见佛指骨,曾使唐皇泪盈目”、“举国上下争迎拜,倾城遍野持香华”的场面似又重现。我不禁感叹,此时此地此景真乃“千载一时,一时千载”,承载着“千载佛家圣地,万世人文经典”的重托,乃“秦人自豪,国人骄傲,众人欢喜”。

朴老有一首感人肺腑的《扶风法门寺佛指舍利出土赞歌》,为佛指舍利隐藏千年后现世高唱低吟:“重现庄严争寸阴,护持法物重微尘;心光常注近及远,事业毋忌后视今……”且让我们从这里把眼界放开,由近及远:

———三千年前,这里是周朝的发祥地,中华文化人文精神的源头。中华文明在这里发酵、积淀、聚合、流传;

———两千年前,佛祖释迦牟尼选择了这片神奇的土地,世界上唯一的一枚佛指舍利从印度来到了岐山———今天的宝鸡,在这里扎根久住,与中华文化结下不解之缘;

———一千年前,经历过大唐盛世数次的供奉,佛指舍利神奇地藏而不露;

———新千年、新世纪到来之际,中华欣逢盛世之时,佛指舍利再现人间,“从地涌出多宝龛,照古腾今无与并;凝视莹莹润有光,不同凡质千年藏”。

佛指舍利,凝聚着世界上数亿佛教信徒的精神信仰,见证了中华民族盛唐气象、由盛而衰,又重新崛起、民族复兴的沧桑历史。佛指指向的不仅是佛教倡导的慈悲、智慧,也指向着中华文化的和谐、和合精神。佛指安住法门寺。按佛教的意思,不二法门,是摆脱烦恼的解脱之门、内涵丰富的文化之门。

新建的“合十舍利塔”,则阐发着“和谐世界,众缘和合”的道理。五个指头各有长短,只有不争短长,屈指抱拳,才能积聚力量;只有相互依靠,“合十”祈福,才能皆大欢喜。合十,代表着尊重,不同文明、不同民族、不同国家之间需要尊重。“合十舍利塔”的建成,也体现着中国政府对宗教信仰自由的尊重和保护。合十,代表着欢迎,法门寺、宝鸡市、陕西省、全中国,欢迎四海宾朋。这里将成为海峡两岸沟通的又一个窗口,中国与世界进行佛教文化交流的又一个胜地。合十,代表着祈愿,愿善缘广结,愿亲缘珍惜,愿法缘殊胜,愿顺缘具足,愿助缘相资,愿良缘即至。

“心光常注近及远,事业毋忌后视今”。当天,我在现场,浮想联翩,恍如梦景。此为何时、何地、何景?

——此时,在中国海峡两岸刚刚圆满举办第二届世界佛教论坛之后,我们更加感到,时代对中国佛教寄予了殷切希望;

——此地,从佛教上讲,是“荷担如来家业”的宝地;从文物上讲,是珍藏稀世国宝的重地;从政府来讲,是“护持法物重微尘”,联系和团结信教群众的圣地;

——此景,“千载胜缘逢盛世,好将佛事助文治”,中国佛教界会为弘扬传统文化精华,构建和谐社会,共建和谐世界,发大愿力,擂大法鼓,放大光明。

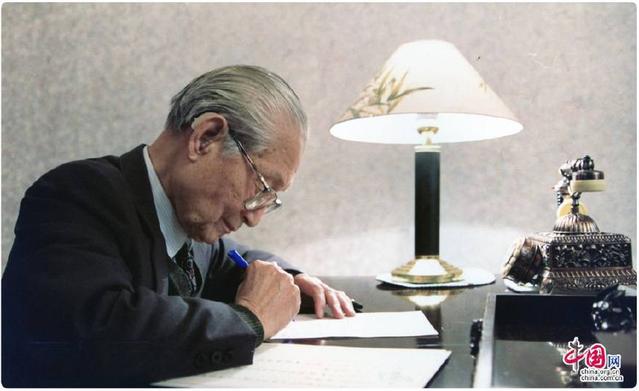

赵朴老之“无尽意”

朴老已远去,却音容笑貌宛在,哲人风范长存。记得他给人题字时常盖“无尽意”章,书斋取名“无尽意斋”,自称“无尽意居士”。

大家习称赵朴初为“朴老”。朴老不老,其意无尽。朴老说,“无尽意”出自《无尽意菩萨经》的“行愿,意无尽”,乃悲愿无尽,智慧无尽。朴老是借以表明对祖国无限热爱,为人民、为佛教报恩无尽、奉献无尽的赤子情怀。朴老又说,苏东坡有“短篱寻丈间,寄我无穷境”的佳句,诗人已顿悟宇宙无穷尽而人生有限的道理,所以面对艰难困苦也能豁达乐观、随遇而安,“无穷境”是孜孜以求、不改抱负,无私、无我、无执的境界。这大概是朴老关于“无尽意”出处的又一注解。朴老还说,“我们都是一滴水,只要尽力而为,滴水可奔入大海,永不干涸。唯有身归大海,滴水方得功德圆满。”这应是“无尽意”内涵的说明。滴水的“无尽意”来自大海、归于大海,朴老的“圆满功德”也来自和归于他衷心热爱、终生奉献的祖国、人民和佛教事业。将佛教的“慧灯”无尽际地延续下去,这应是“无尽意”外延的扩展。为此,朴老一生提倡和践行“人间佛教”———知恩报恩、护国利民,以戒为师、师表人天,慈悲济世、甘于奉献,以和为尚、“六和”为敬。

朴老留下的遗嘱,似乎还在向人们倾诉所执著的“无尽意”之意:“生固欣然,死亦无憾。花落还开,水流不断。我兮何有,谁欤安息?明月清风,不劳寻觅。”朴老是要告诉我们,他已远行,谁还在那里感叹“安息”、思念不已呢?明月清风意无尽,不劳寻觅事无穷啊。虽已到“了脱生死”的境界,但他毕生无限热爱祖国的志愿,为人民、为佛教奋斗不息、奉献不止的事业,定会后继有人,薪火相传,好比是“花落还开,水流不断”,无穷无尽,继往开来。

我任国务院宗教局长期间,按朴老生前的指点和生后遗愿,也就倾力支持中国佛教界,成就一件件护国利民的大事。从佛指舍利2002年赴台供奉,打开了海峡两岸佛教交流的大门。2004年两岸佛乐世界展演,“非典”之后在厦门举行两岸佛教共同祈祷国泰民安大法会打通两岸民众往来,2005年海峡两岸暨港澳佛教圆桌会,2006年“百寺千僧”一天内为救助印尼海啸捐款千万元,第一部佛教交响乐“神州和乐”到东南亚巡演。特别是2007年苏州寒山寺精心打造了一口刻满《金刚经》的仿唐大钟———“和平种”赠送台湾佛光山;随后,杭州灵隐寺又特地用10吨铜打造了10米长的铜桥,名曰“同源桥”,专程送到台湾中台禅寺,我撰文盛赞:“桥之用在‘通’,通东西南北,通此岸彼岸。无论关山险阻、江河阻断,有桥则可以飞津济渡、跨水行空。……两岸佛教同根同脉、同出一源。念的是同一本经,传的是同一个法,走的是同一座桥,拜的是同一个佛。念佛的人虽然是‘小桥流水人家’,却要成就大千世界的无量功德。隔山隔水不隔音,13亿大陆同胞和2300万台湾同胞是血脉相连的命运共同体。”

往事历历,“花落还开,水流不断”,朴老不老,其意无尽。

以“和谐世界,从心开始”为主题的首届世界佛教论坛(现在已接续办到第四届了),更不断呈现出中国佛教的大气象,展示着人间佛教的“无尽意”、赵朴老的“无尽意”……

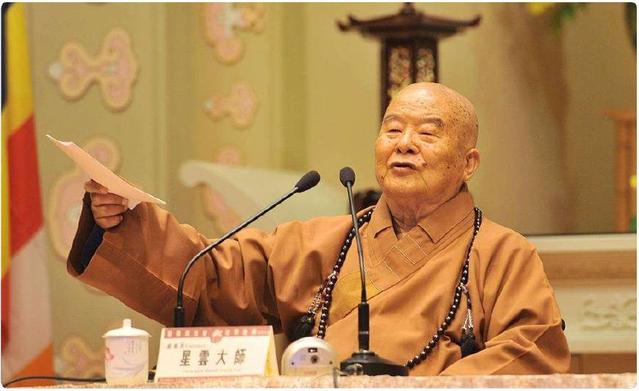

星云大师之“爱别离苦”

我因任国家宗教局长的职责所系,要推动两岸佛教交流,便有缘与星云大师交往甚多。脑海里常能想起他的话,感悟到一个努力推动两岸关系和平发展,希望共圆民族复兴梦,虔诚善良的佛教徒的赤子之心。

星云大师对我说过,佛教讲世间的“八苦”之一“苦”,是“爱别离苦”。爱得越深,思得越切,别得越久,苦得越重。中华民族本是一家,大陆人、台湾人,都是中国人!两岸骨肉同胞长期不能团聚,乃国之大殇、乡之深愁。两岸本是一家,但一度多年隔绝,不通则痛,痛则不通。他呼吁,“三通不通,宗教先通。宗教不通,佛教先通。佛教不通,佛指先通”。2002年,他牵头成立了“台湾佛教界恭迎佛指舍利委员会”,促成了佛指赴台、400万人瞻礼的盛事。

2003年我率团访日,星云大师闻讯又专程从台湾赶到日本,陪我同游富士山,至“五合目”饮茶叙旧。我们默默对坐良久,百感交集,却又相视无言。这是怎样的“爱别离苦”的乡愁。我写了首小诗回忆当时情景:“男儿有泪不轻弹,英雄一怒喷火山。无情未必真豪杰,尚留泪痕挂山峦。五合目外春尚寒,一饮君茶暖心间。异国更有思乡苦,万语千言却无言。”

在台北举办数万人的“佛光山祈祷两岸和平大法会”,从大陆苏州寒山寺请来“和平钟”。星云大师在会上赋诗云:“两岸尘缘如梦幻,骨肉至亲不往还;苏州古刹寒山寺,和平钟声到台湾”。我也以诗相和:“一湾浅水月同天,两岸乡愁夜难眠;莫道佛光千里远,兄弟和合钟相连”!

星云大师常说,有佛法就有办法。是的,弘扬包括佛教文化在内的中华文化优秀传统,可以增强休戚与共的民族认同,不断解决前进道路上的各种问题,终结两岸对立,抚平历史创伤,共同为实现中华民族伟大复兴而努力。

大师积一生万语千言,归结起来,就是“存好心,说好话,做好事,写好字”。

大师87岁,曾送我一幅字——“有情有义”,“两岸一家亲”的深情大义皆在其中;

88岁,又送我一幅字—————“有你真好”,殷殷思念之情跃然纸上;

89岁,再送我一幅字——“我有欢喜”。

为何是“我有欢喜”?大师说,世界上有金钱、有名位、有富贵,都不重要,重要的是“我有欢喜”才可贵。如果拥有了世界上的一切而不欢喜,人生有何意义?当然,这个“我”是“大我”,欢喜也不是个人单独的欢喜,而是与人共享、共有,用佛教的话说,就是人间佛教“法喜充满”的“大欢喜”。

(叶小文:全国政协文化文史和学习委员会副主任、中国(深圳)综合开发研究院副理事长)