老骥伏枥守初心 赋彩非遗出昆仑

——新疆民进会员李瑞周参与《玛纳斯》译本工作侧记

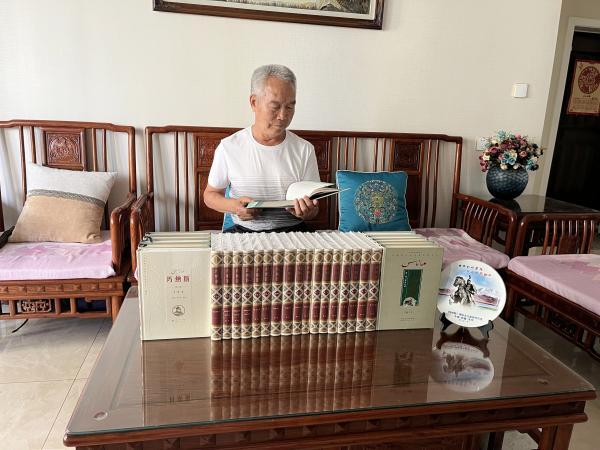

2022年6月,李瑞周在翻看新发行的《玛纳斯》全套十八卷中文版。

在祖国西部边陲的帕米尔高原,有一部享誉世界的非物质文化遗产——柯尔克孜族英雄史诗《玛纳斯》。早在2009年,这部活体英雄史诗已成功入选联合国教科文组织的“人类非物质文化遗产代表作品名录”。经过几代人的不懈辛勤奉献,2022年4月6日,这部史诗的十八卷二十三万行的中文版全译本横空面世,使这颗中华优秀传统文化的璀璨明珠终于第一次完整地走出帕米尔的偏僻草原一隅,闪耀于十四亿国人面前。

在长期参与这部史诗翻译整理工作的团队中,有一位满头华发的民进会员——他,就是中国民主促进会乌鲁木齐市委员会原专职副主委兼秘书长李瑞周。

儒雅谦和,陌上其华。李瑞周作为《玛纳斯》编译整理组的一名成员,目睹自己十余载的辛劳终于出版,着实激动不已、感慨良深。他说:我们民进老前辈中有众多文化教育界的名流大师,新疆就是我学习奉献人生的一片热土。祖国的优秀传统文化是中华民族的精神家园、数千年文化的根基与灵魂。作为一名民进会员,能为这件中华优秀传统文化瑰宝走出深山牧区贡献绵薄之力,这是我的幸运与责任!

缘起万山之州,感知史诗魅力,久久心向往之

二十世纪八十年代初期,李瑞周大学毕业后来到了昆仑山与天山交汇的万山之州——克孜勒苏柯尔克孜自治州,在克州第二中学度过了八年的教学生涯。带着年轻人的一腔热情和入乡随俗的代入感,李瑞周在对柯族学生的接触和家访中,在与柯族兄弟姐妹的交融交流中,第一次接触到了史诗《玛纳斯》。

《玛纳斯》是一部在柯尔克孜族传唱了上千年的活体文学。她通过演唱古代柯尔克孜族英雄玛纳斯及其子孙八代为创造和保卫族民的幸福安康而前赴后继、英勇奋斗的故事,寄托了这个以游牧为主的古老民族的灵魂与精神、智慧与追求。传唱《玛纳斯》是千百年来柯尔克孜男女老少、妇孺皆知的一种精神享受和文化盛宴。以史诗改编的各种文艺节目也时常出现在舞台和节日庆典之中。至今他还清楚地记得,1986年初春的一天,他的柯族学生斯坎达尔代表父亲来邀请李瑞周去他家里做客,一起欢度诺鲁孜节,一起吃顿“克缺饭”。一踏进斯坎达尔家的客厅,只见满屋一派热气腾腾的节日气象:布置得十分华丽的房间大平台上,围坐了十几个柯尔克孜男女老少。平台的中间摆满了酥油馕、奶皮子、手抓羊肉、大盘马肉等各种各样的民族食品和水果。坐定以后,斯坎达尔的父亲一边热情地用小刀子给李瑞周分着马肉,一边告诉他说:“这些人都是我的家人和好朋友,他们都是玛纳斯的子孙。”也就是那一次,李瑞周平生第一次听到了《玛纳斯》那动人的演唱。虽然他几乎没有听懂一句歌词,但那激越的歌唱和气势给他留下了难以磨灭的印象。

是怎样的一个民族会孕育出如此气势恢弘、灿若星月的异彩华章,又是怎样的一个史诗篇章会千百年来世代传唱?带着惊愕的新奇和兴趣,李瑞周开启了与《玛纳斯》的不解之缘。1988年,李瑞周加入了克州文联,参与编辑了《帕米尔釆风录》散文集。从文友们众多有关的描述中,他进一步认识到《玛纳斯》的多彩魅力、深远影响,这进一步激发了他对《玛纳斯》史诗的深切向往和探索的动力。

2010年5月,在史诗中文版的主编之一贺继宏先生的热心引荐下,李瑞周开始参与《玛纳斯》史诗汉文版的翻译整理工作,直到全诗中文版的正式面世。

躬身入局,倾心体察,不断丰厚史诗的文化积累沉淀

越是民族的就越是世界的。作为一个史诗文学爱好者,李瑞周深知《玛纳斯》在民族和世界文化艺术领域里无以伦比的地位与影响。新中国成立以来,党和国家高度重视少数民族历史文化的发掘保护和整理工作,自20世纪60年代至今,先后两次启动《玛纳斯》编译工作,但是因为种种原因,中文全译本的编译出版一直未能实现。这种曲折的历程和漫长的时间跨度,让李瑞周感受到一种沉甸甸的责任和时不我待的使命。将史诗赋予新的时代特色,保护好、传承好,推介给全国十四亿人民,这不仅是一个民族的期盼,更是延续中华历史文脉、坚定文化自信、推动民族团结、促进各民族文化交流互鉴、建设社会主义文化强国的必然要求。

在克州多年的工作生活经历,李瑞周虽然受到了一些柯尔克孜族文化的熏陶,沉淀了一定的文学积累,但他深知对于圆满完成如此庞大宏伟的民族史诗译稿的整理再造,内心还是有些惴惴不安。他认为,要更好地完成《玛纳斯》史诗译稿的整理工作,至少要具备三方面的积累:中国文化文学的知识能力积累,民族历史和民族生产生活习俗的积累,以及《玛纳斯》史诗演唱现场观赏的艺术积累。特别是后两者,他认为单单依靠坐在书斋里面壁寒窗、空口论道是难以实现的。

2015年7月,李瑞周和文友一起在柯尔克孜族牧民的毡房里做客采风。(正面左二为李瑞周)

1990年以后,已经调入乌鲁木齐工作的李瑞周,对英雄史诗的情结始终没有减退。在加入《玛纳斯》工作团队前后,他先后八次折返他的“第二故乡”克孜勒苏——也就是千百年来《玛纳斯》史诗传唱的主要地区。在帕米尔高原,他入牧区,进草原,上昆仑,过荒漠,越冰河,攀雪山,看牧人放牧的满坡牛羊骆驼,听原野不绝于耳的马嘶狗吠,参加赛马、叼羊、摔跤、放鹰等各种民族风情活动,和同伴一起走进牧民帐篷做客访友、聊天采风,亲身感受柯尔克孜人民群众的生活习俗、喜怒哀乐、礼仪往来、向往爱好、期望追求,细心体察史诗诞生传承地的社会文化氛围。

对史诗文化精髓的集中体察理解,莫过于亲自参加“玛纳斯国际文化节”了。在那人声鼎沸的现场,李瑞周多次观赏过玛纳斯奇(歌手)们的史诗演唱。无论是单人弹唱还是众人的盛装合唱,玛纳斯奇们的表演总是那么激情澎湃、如痴如醉。他们融肢体语言和声、乐、情于一体,以声传情,声情并茂:有时忽如急风骤雨,有时又如小溪轻缓,有时似同万马奔腾,有时又若秋雨饮泣……玛纳斯奇们对史诗倾注的情感深深激荡着李瑞周对史诗文化内涵的理解升华,对史诗在柯尔克孜民众心目中神圣地位的认同。凡此种种,对于他在史诗译稿整理过程中灵感的迸发捕捉、对译稿诗句的精炼再造奠定了丰厚的沃土,也使李瑞周具备了在这一领域中持之以恒、行稳致远的一份定力。

厚植深耕,培根铸魂,以工匠精神投入译本创作

谦谦君子,温润如玉,如切如磋,如琢如磨。

柯尔克孜语和汉语属于完全不同的两种语系,史诗整理组拿到的是按照史诗柯文版逐行逐句直译过来的初稿。所以,史诗的翻译整理工作是一种富有挑战性的文学再创作。正如茅盾先生所言:每种语文都有它自己的语法和语汇的使用习惯,我们不能想象把原著逐字逐句按照原来的结构顺序机械地翻译过来的方法,就能够恰当地传达原著的面貌。

李瑞周清楚地意识到,史诗《玛纳斯》洋溢着浓郁的民族风情、展现着古老广阔的地域文化,是古代柯尔克孜族民生动质朴生活的绝妙写照。要忠实还原其在中华民族优秀传统文化中的应有地位,编撰成一部汉语言的文学艺术精品,首先必须对翻译初稿进行通读,从整体上准确把握史诗的主题基调,然后再进行逐段逐句的精读,反复揣摩推敲,这样才能准确把握这部鸿篇巨制的艺术结构、逻辑脉络,才能实现忠于原作的再创造,实现文学作品“信达雅”的翻译原则和要求。

就拿史诗中的一个词语来说吧:《玛纳斯》这部鸿篇巨制的八部史诗,每一部的名称都是以该部的主人公——玛纳斯家族的八代英雄的名字来命名的。史诗中玛纳斯的各代子孙和族群民众有个习俗:他们在多种场合都会有情不自禁、发自内心而字面相同的呼唤:“玛纳斯!玛纳斯!”欢呼胜利时有,发起冲锋时有,陷入绝境时有,怀念祷告时也有……这种字词句子上的类同只有通过前后连贯的通读和精读,才能理解区分不同氛围下呼唤的不同含义,也才能反复琢磨推敲,创造性地采用准确而不同的汉语文本,再现原著的诗意表达。

说起反复揣摩推敲的辛劳过程,李瑞周想起了几年前的一段有趣的经历:为了便于统稿时审阅,翻译整理组历来要求把改写后的诗句写在译文初稿诗行的旁边。于是李瑞周养成了个习惯:为了使自己整理后的诗句更加贴切优美有序,他常常先拿起铅笔,在初稿上把原稿诗句或上下勾画,或把整理出的新句子先写在稿纸的一边,待反复推敲确定以后再用碳素笔誊写完好,用橡皮把铅笔笔迹擦除干净。2016年的8月2日,经过几十个起早贪黑与挑灯夜战,他终于按时完成了第六部一万六千多行诗句的整理任务。那天凌晨时分,当他在收拾完成的稿件时突然发现:仅仅一个月的时间,竟把一块比大拇指还粗的橡皮几乎用尽了。看着橡皮那瘦骨嶙峋的残骸,他不禁肃然起敬,即兴吟写了一首小诗《橡皮赋》:“小若拇指不起眼/形似方砖肉儿软/没有美名少外衣/里外一色露肚腩/日日夜夜陪伴我/默默与我结善缘/召之即来从不辞/不因身微偷过懒/见我出彩她静立/面对瑕疵扑向前/为把谬误抹干净/皮破身碎心亦甘”。其实,这不正是李瑞周对自己工作的一个真实写照吗?

正如贺继宏先生所言:我们这个工作团队要发挥好两大优势,一是在专业技术水平、对国家及新疆历史文化的认识和把握上,力求达到国内一流、同行前列;二是多年来在工作实践中锤炼出来的强烈事业心和负责牺牲的精神。我们是在为国家、为民族、为历史也是为自己而认真工作的。正是李瑞周他们这种矢志不渝、孜孜不倦的赤诚精神,立志打造民族文学精品的一腔情怀,才催生了整个团队精诚合作、精雕细琢、精益求精的严谨作风,也终于锻造出了英雄史诗《玛纳斯》的全套中文版译本。我们能够相信,这将会是一部能够经得起国家、民族、社会和历史检验的、光耀人间的文学精品。

团结协作,创新发展,用时代精神浇灌出古树新花

习近平总书记历来十分重视优秀传统文化的传承保护工作,提出《玛纳斯》这些文艺精品“不仅为中华民族提供了丰富滋养,而且为世界文化贡献了华彩篇章”,是“震撼人心的伟大史诗”,是“我们强大文化自信的根源”。今年7月,总书记来新疆视察期间,专程前往自治区博物馆,观看了《玛纳斯》说唱表演,同演唱传承人亲切交谈。总书记对《玛纳斯》的多次点赞和殷切期望,使这颗璀璨的传统文化明珠被更多人向往倾慕,史诗的艺术价值、文化根基与丰富内涵不断得到发掘彰显,像明灯一样激励着编译团队努力奋斗,激励着李瑞周投身史诗编纂整理的一腔热情。

2015年7月,李瑞周在《玛纳斯》演唱大师居素普·玛玛依的家乡阿合奇县参观有关展览。

在长期口耳相传的传唱中,《玛纳斯》史诗衍生出了许多不同的变体文本,其中被世界公认最完整、最杰出的乃是演唱大师居素普·玛玛依演唱的八部柯尔克孜文的记录文本。李瑞周参与整理的史诗文字便是依据这个世界上独一无二的十八卷二十三万行的洋洋大作。

捧看史诗译作的初稿,就像走进一座宽广无比、藤绕枝繁的原始森林,唯有手握罗盘、心有定力的人方可披荆斩棘、步步深入,胜利穿越,才能从容地领略和报告那多姿多彩的苍劲高树、奇葩芳草。无论是对这部史诗的全面深刻认识,还是翻译整理的宏大规模,都决定了这部史诗的翻译整理工作从来就是一个浩大的系统工程,也必然是一个集体协作的过程。融入团队,通力合作,高屋建瓴,创造性转化,创新性发展,尽快使这部在偏远地区沉睡千年的史诗杰作完整地走向全国,进而走向世界,这是李瑞周所在团队多年来坚守的工作信念,也是李瑞周的不变情怀。多年来,他参加了数十次包括国内外专家在内的大大小小的研讨观摩活动,做到博采众家之长,从中受益匪浅。

2016年9月,李瑞周参加第五届《玛纳斯》国际论坛留影。

李瑞周深知,对于这部优秀活体文学作品的翻译整理,必须要以新时代精神为引领,必须要反对两种倾向,即:既要反对逐行逐字直译过来的原始译稿“一个字也不能动”的僵化错误思维,又要反对和防止对原著的内容和形式进行随意改动改写、背离原著本真的自由主义整理方法。更重要的是,必须对旧时代沾染在史诗健康肌体上的糟粕进行坚决谨慎的甄别剔除。李瑞周说:“叮在身上的蚂蟥决不是躯体的一个部分”。所以,他在工作中力求做到对史诗的精华部分进行精准的诗意转化和推敲创造,对那些不良的微尘部分进行了认真的剔除缝合。

不忘初心,双岗建功,让民进之光在追梦路上熠熠生辉

梦想是引领人生的灯塔。惟立大志,与民族伟大复兴同步,方成大器;惟有自强不息、厚德载物、勇于实践,才能如海绵吸水般积蓄力量,砥砺前行。作为一名有28年会龄的民进老会员,李瑞周始终保持着对民进组织的一往情深。

当年他是在教师岗位上加入民进的。入会后,他暗下决心,一定要牢记民进宗旨,不负民进会员的光荣称号,更加勤奋努力地做好教育教学工作。他积极参加教育教学科研,努力探索教学规律,曾经创下了所在学校班级升学单科最好成绩。他先后有十几篇教学论文获得奖励,获得过城区“十佳教坛伯乐”的光荣称号。

加入民进后,他担任过市、区两级共五届政协委员和政协常委,连续十二年被聘为自治区和乌鲁木齐市两级政风行风特邀监察员。他积极参政议政、履行职能,撰写了几十篇政协提案:就加强职业教育、解决学校危房、修建过街天桥、改善市场食品卫生状况、切实发挥专家顾问团作用、稳定物价等问题建言献策,其中多篇提案得到党政领导的批示,促成了问题的解决。他的付出当然也得到了组织的认可,2002年下半年,他被评为新疆唯一的民进全国先进会员,到北京参加了表彰和经验交流会,戴上了大红花与会中央领导亲切合影。

也是在同一年,李瑞周调任民进乌鲁木齐市委会机关,担任专职副主委兼秘书长。几年间,他与同事同心戮力,协助市委会主要领导通盘做好会务工作,热心服务广大会员,努力把民进机关建设成为会员“双岗建功”的课堂和舞台,会员休闲交流的温馨港湾。有人曾经问他,“离开教学岗位丢掉了专业,工资待遇也明显降低,你不觉得后悔吗?”李瑞周说:“什么是专业?不就是为大家做事吗?待遇也不就是个人的一种感觉吧?能够为大家做事,得到会员们的认可,不就是一种最好的待遇吗?”

老骥伏枥守初心,赋彩非遗出昆仑。十余年来,李瑞周退而不休,在爱好文学的道路上笔耕不辍。对此,他身边也有些人不能理解,但他总是笑着回答:“一个人的工作岗位可以退休,但志趣和兴趣永远不会退休。”人如其言,为了史诗巨著《玛纳斯》的问世,李瑞周奉献了一个民进人应有的担当与情怀。我们相信,在追梦的大路上他的脚步不会停下,他那脚踏实地的实践也必定会激励更多的民进人:初心永在怀,砥砺向前行!