郑福田:词说惊蛰

惊蛰农事

惊蛰这个节令,在黄河中下游地区,特别是南方,寒冷已经过去,天气越来越湿润了。所谓“九九艳阳天”,正是大忙季节了。“过了惊蛰节,春耕不停歇”“九尽杨花开,农活一起来”,说的就是这种情形。黄河中下游越冬小麦返青,要做的事多得很。既要巩固入冬前的分蘖,又要争取早春时不失时机的分蘖,还要浇好小麦返青水,更要耙地以抗旱保墒。真正是忙得不可开交。

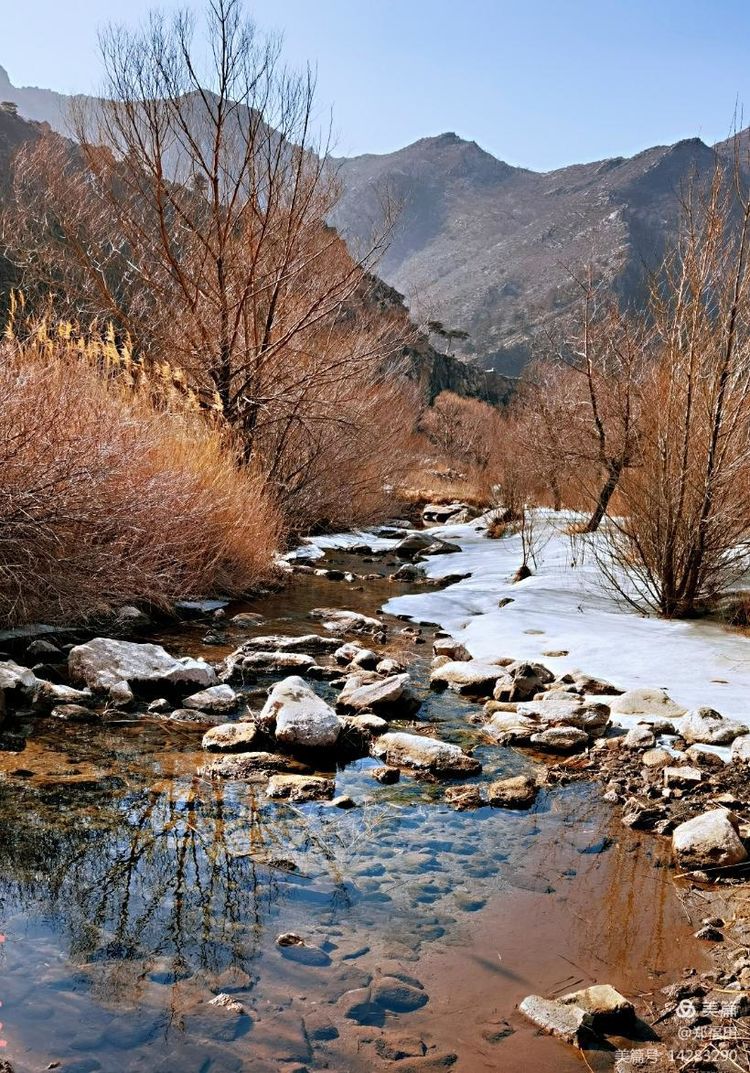

此时内蒙古地区的气温仍然不高。平均气温,呼伦贝尔大体在-14℃左右,兴安盟在-5.4℃左右,通辽地区在-3.4℃左右,赤峰市大部分地区在-2.3℃左右,锡林郭勒盟约为-8.6℃,乌兰察布大体在-4.8℃左右,呼和浩特、包头、鄂尔多斯约当-1.2~-2℃,巴彦淖尔在-1~3℃上下,阿拉善、乌海则在0℃上下。全区此时降水量很少,以赤峰为例,此节气平均降水量2.2毫米,日照时数127小时,10厘米地温在-0.4℃。雨雪少,风力大,土壤水分蒸发快,易于发生春旱。赤峰友人总结这一阶段的物候说:“春雷惊醒蛰伏虫,南雁北迁天将暖,田鼠出洞告别冬”,说得通俗明白。

由于这一时期地表开始解冻,内蒙古春耕序幕已经或即将拉开,顺序是由西到东,河套地区小麦已经开耧,其他地区也进入了备耕的紧要关头,耙地、送粪、育苗,修整农具,一刻也不得闲,一刻也闲不了。说起耙地,我想起一位学者在他的著作中说:“惊蛰不耙地,好像蒸馍跑了气”。蒸馍跑气的效果,我们知道,耙地的奇效呢?这学者说,春季风多,耙地能切断土壤毛细管,防止土壤水分蒸发,是抗旱保墒的重要手段。我是曾经在春天耙过地的人,但只知应该耙地,竟然不知这里面的学问有如此者。

另外,此时,内蒙古地区最值得注意的是黄河内蒙古段将迎来开河期,也是每年防凌防汛的重要关头。上游大量随河水漂流的冰凌,行到河套地区和黄河包头段,如果河套地区和包头段黄河尚处于冰封或半冰封状态,就极易阻塞河道,形成冰坝,河水因此暴涨,造成凌汛,倘若预防不好,疏导不力,则会造成巨大的险情。这些年,内蒙古有关部门和地区均能根据气象部门发布的凌汛专项天气预报,适时防凌防汛,未发生过重大险情。

据沿河地区的人们讲,黄河开河有文开河和武开河之分,文开河平静舒缓,声势不大,然而别有一番可观之韵致。武开河则大气磅礴,据说流凌之际,滔滔河水涌荡,或畅或阻,大小冰块层叠,海积云屯,直欲吞天沃地,真称得上世间一大自然奇观。?

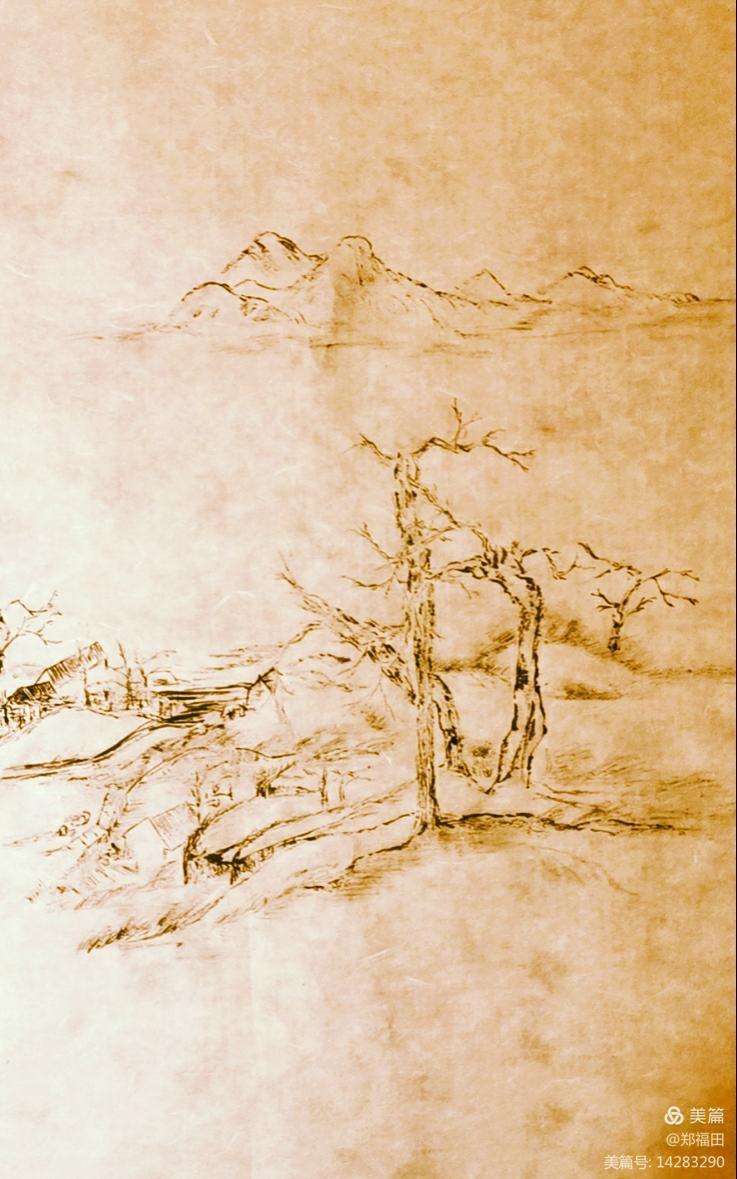

惊蛰节气期间,内蒙古农牧民,传统意义上的内蒙古农牧民,劳作在农牧业第一线,他们一身泥土,双肩粪壤,风鬟雾鬓,早出晚归,不见经传,不求闻达,真正是“敢凭只手写春山”的大人物!我的《锦堂春慢·惊蛰》最后几句,就是对他们的表现与歌颂:“摇落风鬟雾鬓,看我辈,只手春山。多少泥足人老,一唱晨鸡,粪壤双肩。”

惊蛰礼俗

惊蛰这个节气是二月节。有时候这节气赶上了二月二,就热闹得很。不过,有时这个二月二赶在了雨水节气内,所以我们在说雨水时,已经说了过二月二的情形。虽说是在雨水节气中说的,但好多仪式礼俗,都与惊蛰相关,这里就不说了,有兴趣的读者可以去看看雨水词说的礼俗部分。但惊蛰还有不少特殊的礼俗。惊蛰,按节气说,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰,是蛰虫惊而出走矣。不论我们这里天气寒冷与否,也不论蛰虫是否出走,内蒙古好多地方的人都习惯在这一天举行一些活动,以预防一年中虫蚁的伤害。有的地方点上灯烛,四处燃照,口里还振振有词:“惊蛰照蚊虫,一照影无踪”,有的地方在住宅四处遍撒石灰。有的则用放爆竹的方式以期惊走虫蚁。孔尚任《节序同风录》记载了一些二月里做的事情,现在考量起来,分明也都与惊蛰避驱虫蚁有关:“五更,取大葫芦,以索牵之,令干子出声,遍历房屋,曰‘雷车’,以惊鼠脑,咒曰:‘葫芦剌剌,十鼠九瞎’”“取石灰撒门槛外,可绝虫蚁”“煎年糕、煮腊肉于床炕边,曰‘薰虫’令毒虫不出”“炒豆令爆炸,食以避蝎,俗名‘蝎子豆’”。如是等等,虽多于二月初二行之,其实则与惊蛰礼俗同一意思。

这些仪式礼俗故老相传,有的仪式是对天地自然由了解而生的敬畏,也表现着与万物合理相处之想法。虽然大多数都是理念上的,但是可以理解。南方,有人认为,如果惊蛰这天响雷,到夏天毒虫必多,毒虫是农夫之一大害,所以到了这一天,人们往往要摆上各种供品,焚香烧纸,祭祀雷公,乞求雷公这一年既要保证下足量的雨,又不要让毒虫生出来祸害人或牲畜庄稼,保佑一切平安。想一想,雷公也煞是难当的很。山西在惊蛰日吃梨,谐音是让毒虫离人远去。各地风俗,种种不一,都是人们对自然的祈求与敬畏。现在,人们不再像原来那样安土重迁,在一个地方一呆就是几辈子了,各地的习俗也渐有混合之势。于是,有的地方花虽然还未开,一样庆花节,虫虽然还未动,一样“爆惊蛰”。时空距离情绪,不再是那样的疏远冷漠,节气礼俗,作为重要的人文维系,也就排除了纯天气原因在各地渐渐交汇融合,我们的生活也因此而越来越显得丰富得多。五湖四海了,节气多了,讲究多了,工作之余,说法多起来,在科学的基础上,对天地自然重视起来,这应该是一件十分可喜的事儿。